迷失的東芝

劉潤生

東芝,日文發音TOSHIBA,曾經是一個強悍的名字,“東芝的家電是最好的”曾是不少中國消費者的信條。上世紀90年代,在珠三角地區還有不少家庭非東芝冰箱不買,全國的高樓大廈到處都使用東芝電梯。東芝筆記本電腦曾經炙手可熱,東芝也是多項白色家電的創始企業,它制造了日本第一臺電冰箱、電視機、洗衣機、微波爐。這些還只是在生活中看得見的東芝,在核電、半導體、醫療設備等領域,東芝那些看不見的強大也處于行業金字塔的頂端。

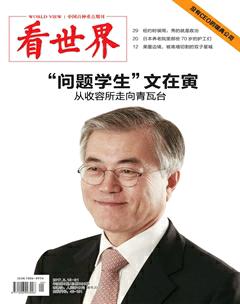

2017年2月14日,東芝董事長志賀重范引咎辭職

然而,如今這些似乎都已經成了昔日榮光。東芝公司由于日本家電行業的衰落和嚴重的財務造假已到了只能斷臂求生的絕境。在幾年前,“索尼好像快要破產了?”成為業界談論日本企業危機時最常見的問題,沒想到這家百年老店在轉型中含著淚走了下來,反而是被忽略的東芝,正面臨著成立142年來最大一道難關。

2017年2月14日上午,東芝宣布原計劃于西方情人節當日發布的2016年前三個財季財報(4月至12月),因“發現美國核電分公司西屋內部統制問題”,推遲一個月發布,隨后公司董事長志賀重范辭職。這一推遲一辭職,引發了外界對于東芝遭遇巨大虧損的猜想,也讓當日的東芝股票跌至38周來最低點,大跌近10%!

隨后,東芝又在2月14日下午發布2016年前三個財季的業績預期報告,稱東芝2016財年前三個財季凈利潤預計將虧損4999億日元。報告稱,由于東芝將其在美國的核電業務的損失估計為7125億日元,讓東芝原本預計2016年全年業績盈利1450億日元下調至虧損3900億日元。日本媒體對東芝這一報告進行了分析,按照上述公布的數據,截至2016年12月底,東芝的股本已經降至負1912億日元,明顯陷入資不抵債的困境。

斷臂求生,拋棄白色家電

在日本家電業普遍不景氣的大環境下,東芝家電從2012年開始出現沒落的趨勢,隨后便是連年的虧損。根據日本媒體提供的數據,截至2016年3月的2015財年度,東芝營業虧損高達7191億日元,凈虧損則高達4832億日元,創東芝公司歷史最高紀錄。這種局面,使調整家電業務成了當務之急。2016年開始,東芝決定將一些核心業務轉讓,以求企業生存。東芝的忍痛割愛,從電視機和白色家電業務開始。

在2012年開始出現虧損之后,東芝開始加速退出歐美電視市場,同時停止了自主研發、生產與銷售,將品牌授權給歐美市場銷售廠商。2013年底,東芝又停止了在中國市場的電視自主生產,轉讓給TCL代工,并與TCL成立合資企業銷售電視產品。不過,由于2014年東芝的持股比例從51%大幅度降至不足30%,TCL決定不再將東芝列入合并財務報表。這意味著,東芝的電視業務從此退出中國這個最主要的海外市場。

在白色家電方面,2015年9月,東芝與創維達成展開長期戰略合作的協議,內容包括在中日兩國與國際市場上冰箱、洗衣機、吸塵器等產品的銷售、開發、供應鏈等方面。與此同時,東芝還把位于珠三角的工廠出售給了創維。從現在來看,雙方名義上是進行戰略合作,實際上是東芝被迫將企業的白色家電業務交給創維來負責和執行。

在2015年巨額虧損之后,2016年東芝也開啟了轉讓和銷售業務的“狂潮”。2016年6月,美的集團以514億日元的價格收購了東芝旗下白色家電業務80.1%的股權,并獲得超過5000項專利;佳能也以6655億日元的總價收購了東芝旗下醫療設備業務。除此之外,東芝還將在印尼的彩色工廠和洗衣機工廠以2500萬美元的價格賣給了創維,而圖像傳感器業務則以190億日元的價格轉讓給索尼。

2016年8月,東芝時隔7年發售了經過改良的“石窯DOOM”微波爐,這是東芝將白色家電業務出售給美的集團之后,單獨開發的最后一款白色家電產品。微波爐可以說是東芝白色家電最有象征意義的產品。1961年,東京上野動物園食堂里使用的日本第一臺微波爐就由東芝所生產。當時一臺微波爐價格高達125萬日元,相當于一位普通日本工人5年以上的收入。隨后,一直以革新為使命的東芝大大推進了白色家電的小型化和低價格化,是白色家電廣泛普及的最大功臣。幾十年來,在新興市場的沖擊下,白色家電領域價格競爭越來越激烈,東芝的盈利變得越來越困難,終于陷入了負債總額超過資產總額的困境。可以說,東芝成就了白色家電,最終也被白色家電所打敗。

?東芝在東京的總部大樓

管理與文化的缺陷

在半導體領域領先世界的三維存儲器上,東芝原本計劃集中使用轉讓所獲得的資金,在3年時間投資8600億日元,進行一個“三年重振計劃”。在核電方面,東芝也計劃到2030年在全球爭取拿到45座核反應堆訂單。另外,在公司人員結構上也進行精兵簡政,讓員工人數從2015年的20.2萬減少到2016年的18.3萬,隨后再進一步裁員。然而,從目前世界核電市場來看,東芝要在2030年拿到45座核反應堆的訂單,簡直難如登天。而裁員對于處于危機中的東芝來說,只是隔靴搔癢,沒有起到多少業務改善的作用。

如果說業務的轉讓和調整還可以讓東芝暫時渡過寒冬的話,那么東芝公司自身管理文化的嚴重缺陷則是最難跨越的一個難關。

2015年7月,東芝爆出了公司財務造假的丑聞,震驚了日本乃至世界科技行業。包括現任東芝CEO田中久雄,東芝連續三任CEO長達7年通過非法會計手段讓公司利潤虛增了12.2億美元。從2008年到2014年底,東芝采用將經費開支不列入財務報表的做法,虛報了近2250億日元的稅前利潤,這個數額超過了東芝此前7年間稅前利潤的30%。事件曝光后,東芝被日本政府處以74億日元的罰款。驚動日本政府的丑聞也導致東芝高層的人事地震,16位董事會成員中有8位引咎辭職,包括CEO田中久雄和副董事長佐佐木則夫。

然而,即使這樣,東芝的財務造假丑聞依然不斷。2016年3月,東芝被爆出設計通訊業務財務造假問題,虛增利潤58億日元。同年11月,東芝發布財務造假聲明,承認東芝子公司東芝EI控制系統公司營業部員工自2003年起就開始偽造訂貨單和簽收單等票據,上報的數額超過實際合同金額的銷售業績。媒體分析稱,外部市場的萎縮和內部企業文化僵化的雙重夾擊,讓東芝從上到下共同選擇了財務造假。

在日本的企業文化中,下級一般不能違背上級的命令,而這一點在東芝企業文化中更為嚴格。由于田中久雄等首席CEO要求公司管理人員實現高銷售目標,在這種“高壓”文化下,下屬就只能在銷售環節上進行業績造假。

2016年12月19日,東京證券交易所發表公報稱,東芝公司被指定為因財務會計造假需要特別留意的上市公司。這在十分注重企業信用的日本,就像給東芝貼上“信用不良”的標簽,對未來的影響難以估量。

《日本經濟新聞》稱,東芝在傳統優勢領域不斷收縮,從財源廣進到如今負債累累,反映出公司管理文化和經營戰略存在重大問題。路透社報道引用了東芝公司一些內部人士的話稱,公司內部森嚴的等級制度和死板的企業文化,讓東芝一直難以推出革命性產品和創新業務模式,因而在危機管理和自救過程中難免迷失了方向。

核電業務成了致命一擊

進入21世紀之后,東芝的業務主要集中在3個方面,一個是核電,一個是半導體,一個是基礎設施建設。2005年之后,東芝就將業務重心轉到了核電和半導體兩大領域。而核電業務上的失敗,卻給了東芝沉重的打擊。2006年1月,東芝以54億美元收購了當時瀕臨倒閉的美國核電企業西屋公司。這一在當時看來頗為明智的收購決策,沒想到由于2011年福島核事故而埋下了巨大隱患。福島核泄漏事故發生之后,全世界核電業務遭受到空前的打擊,各國企業已經很難再從核電業務中盈利,德國西門子更是直接宣布退出核電領域。巨資收購核電企業,成為東芝日后業績連年虧損的主要根源。

在最近6年核電業務遭受重大打擊之后,《日本經濟新聞》以“東芝要提高半導體業務賣價,彌補核電業務損失”為標題刊發文章,稱東芝希望通過要求有意出資的企業和基金將新半導體存儲器企業估值定在2萬億日元以上,并讓收購方以更長的時間評估東芝的資產內容,以實現東芝出售和受益的最大化,彌補收購美國核電業務后巨額損失帶來的影響。東芝在半導體領域具有相當優勢,存儲器業務在全球市場份額位居第二。2015財年度東芝半導體部門實現1100億日元的利潤,堪稱危機中東芝的“命根子”業務。不過,由于之前東芝一直堅持投資方的出資額不能超過20%,以至投資方覺得難以掌握經營權,因此被認為缺乏投資吸引力,“命根子”未來反而可能有被壓價的危險。

日本《東洋經濟》記者山田雄大以“東芝的危機在10年前就開始了”為題發文,指出當年高價收購美國核電企業西屋公司是東芝所有問題的元兇,并分析稱,在核電業務虧損不止,作為主力的半導體部門又難有大作為的形勢下,東芝剩下的只有基礎設施建設了。但是,在日本,看不到任何基礎設施建設發展的空間。山田感慨說:“現在的東芝極其混亂,但是沒有留給東芝人后悔的時間。在如今空前的危機下,東芝還能東山再起嗎?可以肯定的是,如果以現在這種形勢下去,這個百年名門企業就會開始解體了。”

對于未來東芝將如何自救,其他日本媒體認為,為了迅速提升公司資產以抵消公司負債,東芝只能繼續拋售部分企業資產,同時砍掉部分盈利較差的業務和部門。另有分析認為,如果東芝真想徹底擺脫危機,只能將重心放在根本性的公司業務結構重組上,不然只會繼續陷入不斷出售公司資產、轉讓公司業務的惡性循環,“砸鍋賣鐵”直到徹底破產。

2015年7月,東芝爆出了公司財務造假的丑聞,東芝高層集體道歉

盡管如今東芝依然是一家不可輕視的企業,在電梯、鐵路等領域依然有舉世公認的優勢。但這些都是經濟效益較差的領域,無法幫助東芝擺脫入不敷出的局面。

東芝的衰落是日本企業衰落的一個縮影,也是日本經濟產業結構下的必然結果。當人們在分析日本經濟停滯二十多年時,總會找到一個明顯的原因:日本沒有趕上1990年代發生的IT革命。而同時,美國則作為IT革命的領導者,中國也利用后發優勢走到了世界前面。有分析認為,日本錯過IT革命是日本的產業結構無法調整的結果。從企業內部上看,刻板的日本企業文化和管理戰略讓日本人都被鎖在前IT革命時代的產業結構中無法抽身,只能眼睜睜看著中美歐抓住了機會。內外部原因如出一轍,日本經濟和日本企業的問題在未來可能會越來越明顯。

從目前來推測,未來的東芝可能要么成為一家越來越平庸的中型企業,要么剩下的業務繼續被他國企業所收購,從而宣告其百年名門企業的終結。