落墨逸韻—中國畫筆墨藝術精神

◇ 高譯

中國畫藝術表現的重要技藝法則之一就是畫家對水墨的高妙運用,這是中國畫獨有的藝術展現技法:從物質形式感上看,水墨的色澤呈現為一白一墨、一輕一重、一虛一實、一透一渾、一清一濁等自然現象,兩者之間既對立又統一,和諧共存,共存的結果便是充滿豐富的審美自然現象與藝術表現意味。因而,畫家運用好此法便會給中國畫帶來無窮的表現力。也就說,畫家用水墨作為藝術表現的主要物質媒介來創造審美形象與精神世界,并在水墨和形象中傳達出藝術家自我的審美理念、審美心境與藝術追求,這是極高的藝術自覺行為。僅此一點,從中國近千年水墨畫的發展變遷中不難發現,水墨因素在中國畫表現技法上起到了最為關鍵的作用。水墨在物理特性上具有輕柔和流動的特點,以及中國畫所用的材料如毛筆、紙張等各具物質特性,加之在藝術表現上具有一次性、不可重復性、時間性以及瞬間捕捉性等特點,自然會對畫家的藝術表現能力提出更高的要求。換句話說,只有具備了高超的駕馭筆墨紙張等材料的能力,才有可能創作出優秀的中國畫作品,展現中國畫藝術的獨特魅力。

針對水墨在中國畫中的特殊功效與作用,唐代大畫家王維就明確地提出了自己的美學主張,他說:“夫畫道之中,水墨最為上,肇自然之性,成造化之功。”〔1〕這里王維以樸素的哲學觀直接指出了中國畫藝術表現之最佳途徑,闡明了中國畫乃是畫家運用水墨作為主要藝術表現之手段,并能最大限度地表現其自然天性與學識才情,成就畫家天然造化之藝境的學術主張。自唐代之后,王維的美學觀點就成為中國畫家所遵循的藝術創作主旨。正因為水墨具有這樣的特殊功效及作用,中國畫藝術表現的最高層次“逸韻”才能更好地得以呈現。因而,“逸韻”的精神內涵也為大多數中國畫家所接受并加以發展。

所謂中國書畫藝術的“逸韻”美,即是藝術家的天然本質性存在與其潛質所發揮與表達出來的獨有的美感世界與精神境界,是中國畫傳統理論意義上的“逸氣”“逸格”“逸品”等詞匯之代名詞,它們同屬于中國畫的一個大審美體系范疇。從古至今有許多中國畫理論家都對它有過不同程度的闡釋和界定。像元代倪瓚就曾說過,對于畫家自身來講就是抒胸中之逸氣,在《題自畫墨竹》中,他說:“仆之所謂畫者,不過逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳。”〔2〕表明其繪畫藝術是在平和的狀態下,即閑情逸致、不激不厲之中完成的,且它又不窠臼于古人的技法,是畫家隨性而發的真性流露。更確切地講,“逸韻”主要體現畫家表現其天然之本性與自身綜合修為的一種審美境界,從審美角度上看,屬于“陽春白雪”的藝術層面。與其相關,中國畫藝術美學里又常常表現出意蘊美,“意蘊”實則是藝術家的真情實感與審美積淀相合外化的結果,也自然就是藝術家透出的自我美的氣息存在。畫家畫自己的氣息,做自己的畫品,這是中國畫藝術獨特的審美方式之一。有人認為石濤的某些筆畫太粗糙,畫山不是很準確,畫樹也不是很像樹,但是畫面卻有其獨特的氣息存在,他的繪畫作品就確有其獨有的美感呈現。許多畫家作畫就是表達自己的審美意識與審美感覺,當畫家創作狀態感覺找對的時候,就會隨著其感覺去畫,筆法該繁就繁,該簡就簡,“筆簡形具”又能“出于意表”。這就是一種順應自己審美感覺需要的創作理念,藝術家自我氣息也就自然呈現。如朱屺瞻的山水畫作品,其空間的感覺處理和水面相互對應,都是巧妙的構成,根本沒有套路可尋,是法無定法之作,然其畫面整體卻是和諧完美的,他的審美氣息就會躍然紙上,呈現出藝術家本人“自然樸拙”的中國畫藝術自然美,它來自藝術家的無功利性和天然性。

中國畫筆法墨法的藝術效果是十分重要的,用得合理巧妙,畫面造型就會出彩。畫面的巧妙構成,是檢驗畫家藝術功力的地方。在多數情況下,書畫有相互一致的地方,其筆墨互為補充,所謂書畫同源。書畫家都會強調使用虛實、剛柔、方圓、疾澀、曲直、轉折等多種筆法,這些筆法多來自古人的書法。杰出的書畫家用筆都是很率性的,也是自然和自創的。然而我們發現,古今中外的優秀藝術成果,大都來自藝術家自己的創作。而韻味又不是輕易就可以獲得或表現的,前提是怎么能做到先要疏散懷抱,抑或閑情逸致,因為每個人在自己生命的過程中都會遇到美妙的時光、創作的激情,如果這個時段你在做藝術,就有可能出現意想不到的審美效果。美學家宗白華在中國書法藝術表現中發現了晉人之美,美在何處?美在神韻。什么是神韻?即世外有“遠致”,世外遠致就是塵世之外美的存在,即美的神韻。不能把精神上的東西停留在物質上,宗白華把這個東西歸為心靈的、哲學的內涵。有人會說,這種內涵看不到,更談不上什么世外遠致。常人理解不了。宗白華認為,它能使人超然,發揮出人們所具有的潛在的大無畏精神。宗先生說:“中國的書法,是節奏化了的自然,表達著深一層的對生命形象的構思,成為反映生命的藝術。因此,中國的書法藝術,不像其他民族的文字,停留在作為符號的階段,而是走上藝術美的方向,而成為表達民族美感的工具……是最值得中國人作為一個特別的課題來發揮的。”〔3〕他還說:“從這一畫之筆跡,流出萬象之美,也就是人心內之美。沒有人,就感不到這美,沒有人,也畫不出、表不出這美……所以中國人這支筆,開始于一畫,界破了虛空,留下了筆跡,既流出人心之美,也流出萬象之美。”〔4〕同時,我們在中國畫里也能找到“世外遠致”的內涵,如清代畫家龔賢的山水畫,其筆法簡練干凈,厚重又透徹。他的畫面里的確有世外的精神家園,沒有雜亂的塵世間的東西。只有一種想象的審美空間,一種“世外遠致”的大美存在。“世外遠致”我們在空曠的大山田野河流中都可以見到,這種空曠疏野的意境會帶給我們豐富的聯想,有一種美感心境,這股力量來自于藝術家的內美。詩歌也如此,有縹緲玄遠清美之音,這是一種高級的審美韻味之境、煙霧美之境、音韻美之境。

唐代畫家王維提出中國畫水墨為上,許多畫家采用水墨來表現自然的山水意境,其中就有水墨韻味,以輕淡為韻、以玄遠為韻律是道家的藝術風格,這在書畫中是常見的。如在中國書法藝術中陸機、王羲之、王珣等人的作品,無論是信札還是詩賦等等,都是以清談玄學為本的,繪畫也是體現出超凡脫俗的、氣韻風神的內涵。“韻味”從氣發,它來自于筆墨之外,但并不是說,任何人想用多少水多少墨就可以得到藝術的“韻味”。“韻味”強調高超的技術,這些都要體現韻律的美,這個美離不開筆墨,畫家通過方圓、曲直、輕重等方式來體現畫面韻和律。比如龔賢的潤墨線條,中鋒筆法,其水墨有厚重感,這個厚重感起到內連氣的作用,韻且透明,韻足于氣,韻勝則圖以厚重。韻含蓄內斂,厚重即豐富,韻從氣發,厚重沉穩,畫風確立。所以說,龔賢是通過高超的技術來體現這個韻美和厚重之間的關系的。其山水幾乎全是潤的透氣的筆墨,否則,畫面就會失敗。一筆一畫,錯落有致的筆法才使得畫面不死板。龔賢的畫法跟前人不同,他充分利用了水和墨的作用,達到畫面暈染的效果。后來李可染都受到影響,重墨、淡墨,一層一層染,畫面卻不死板。龔賢的畫有許多筆法,反復地加,依然沒有畫死。他的皴法,不是常規的皴法,不是用線完成的,是用面構成的,像茅草屋,絨絨的感覺。中國畫其實因為紙張的不同、材料不同,不一定都會有這個效果。龔賢敢于去試,他的樹葉畫法找不出前人的影子,但是觀者依然可以感覺到筆法之美妙。這種朦朦朧朧的感覺,是一種音韻之境,使用一種技術手法完成審美的造型。用線和點完成的畫面與用面的畫面都很美。簡單的筆觸,簡單的墨色,簡單的構成,但是這幅畫意境不簡單。或許有人說他的樹干房屋都不夠標準,但是他的畫有韻味,原因就在于畫面有內涵,雖用單一的線,但有韻味感就是好線,韻味出來就是好作品。同樣是龔賢,但也有很多不到位的作品,這是巧合。工具材料不行時,其創作自然也就不行。所以,有些精明的畫家專門找好的材料和工具,因為可以畫出好的藝術效果。這些效果有些不是畫出來的,卻可以達到畫家預期的審美要求,畫家內心會很爽快。

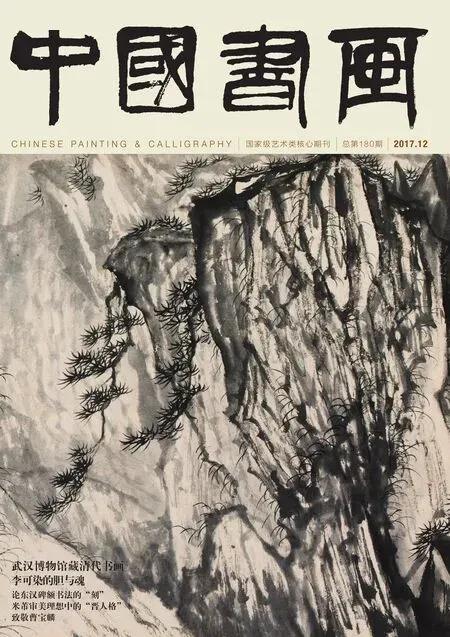

[清]龔賢 溪山無盡圖卷(局部) 27.4cm×725cm 紙本水墨 故宮博物院藏

通常畫家作畫也要講究“緣”的,即碰到好的材料就會出好的審美效果,有時須天公作美,否則也不可能出佳作。如畫家出去寫生的時候,就要考慮到天時地利等各種環境因素,它會直接影響到畫家的創作結果。畫家龔賢在作畫時,就非常注意使用工具所帶來的藝術效果,有意識地注重運用筆法、線條、造型等。畫家要摸索找到自己符號,什么樣的線條適合他,和他的心情潛質的東西最靠近,找到后這個符號就會接近他的本真內涵存在。清淡的畫面,這個筆法并沒有變,皴法還是皴法。下意識潛在的美感意識轉化到筆墨里,轉化到作品里,才可以體現龔賢的真實心境。龔賢的技法并不是高不可攀的,但他的畫面難在有神韻,難在畫面中有音與韻的表現。同時,我們會注意到龔賢用的線都是不同的,都不是筆直的用法,畫面卻都有動感審美效果,藝術表現力極強。相反,如果都是筆直的線,畫面就必然會死板。這就是藝術高手在簡單的畫面里也能體現出線條的優美精致美,感覺出線性的震撼力。因而,宋代畫論家郭若虛強調:“竊觀自古奇跡,多是軒冕才賢、巖穴上士,依仁游藝,探賾鉤深,高雅之情,一寄于畫。人品既已高矣,氣韻不得不高;氣韻既已高矣,生動不得不至。所謂神之又神而能精焉。凡畫必周氣韻,方號世珍,不爾,雖竭巧思,止同眾工之事,雖曰畫而非畫。”〔5〕郭若虛認為,前人的佳作“奇跡”就在于能將高古的格調和優雅情致全部傾注于畫面,氣韻遺存,非是一般意義的畫作,畫面呈現的是依仁游藝,放浪形骸,抒懷情致,使作品氣韻生動。

反之,畫家即便能竭盡智慧,百般設計,刻意追求,其作品至多也只能達至“能品”的程度,絕不可能成為真正高妙的逸品。明代李日華在《紫桃軒雜綴》里也談到:“‘人品不高,用墨無法。’乃知點墨落紙,大非細事,必須胸中廓然無一物,然后煙云秀色,與天地生生之氣,自然湊泊,筆下幻出奇詭。”〔6〕這里作者意在強調畫家藝術作品實則是自身人格、品性、精神、氣韻、修為等多方面綜合素質的真實流露和寫照。畫家須排除內心世界中一切塵俗的東西,棄去一切功名利益得失的思慮,才能真正意義上進入天地間大自然的懷抱,與“自然造化”接氣,達至“天人合一”的境地,將人性置于繪畫創作中,筆下才能產生美的畫境。由此想見,“逸韻”實則是藝術家運用不拘常法、筆精墨妙和筆法超然的技藝,來展現藝術家疏野放情之品性與超邁之胸襟的精神境界。一個藝術家內在的審美心胸是否完美,都會或多或少不自覺地直接呈現在其作品中,表現中國畫“逸韻”之內涵,所謂“畫品如人品”。

清代沈宗騫則把筆調與筆法看作是畫家品性展示的直接窗口,他說:“筆格之高下,亦如人品。”還說:“故凡記載所傳,其卓乎昭然著者,代惟數人,蓋于幾千百人中始得此數人耳。”〔7〕認為人品作為一個藝術家的首要條件,人品低俗,其畫格必然是低層次的和庸俗乏味的,根本不可能創作出美的上乘之作,這也是真正意義上的藝術本體內涵的精神所在。因此,沈宗騫特意指出能達到這一水準和要求的藝術家,一個時代中不過數人。進而,他提出了畫藝格高的創作要求:其一是“清心地以消俗慮”,即要求藝術家須洗凈心靈,去除世俗的干擾,保持一個純然的心靈狀態。其二是“善讀書以明理境”,即要求藝術家讀萬卷書,以提高審美思維能力,體悟前人智慧和學理,融會貫通先哲藝理,完善自身學識修養,具備高層次的藝術理念。其三是“卻早譽以幾遠到”,即不追求功名利益,內心平淡無欲,做到“心遠地自偏”。其四是“親風雅以正體裁”,要求藝術家在創作上須不斷追求高雅清新格調的藝術品格,推陳出新,創作賦予時代感的藝術。他認為具備此四者,則畫家筆下“格不求高而自高矣”。相反,“茍非得之于性情,縱有絕世之資,窮年之力,必不能到此地位……乃是真正風雅,亦是最高體格……自成一種氣象”〔8〕。清代畫論家方薰也有共識,他認為:“功夫到處,格法同歸;妙悟通時,工拙一致……皆出自己意造其妙。”〔9〕精辟地概括出“人書俱老”“字如其人”的創作規律,藝術家只有達至大徹大悟的藝術理念時,才能很好地把握藝術創作的法與度之間的關系,巧妙地運用前人的法度,達到“摹仿古人,始乃惟恐不似,既乃惟恐太似。不似則未盡其法,太似則不為我法。法我相忘,平淡天然,所謂擯落筌蹄,方窮至理”〔10〕的畫藝最高境界。

“格法”是學習與繼承古人的門徑,前人畫論中“六法精論,萬古不移”的畫學主張,強調遵循傳統美學理論的重要性。同時,還有一層意義,即藝術上的“法無定法”,藝術家長期的審美觀察與審美體驗,不斷積淀,也是“格法”的重要內容。在中國畫美學理論中,唐代理論家李嗣真在《后書品》里提出“逸品”一詞,為最早提出的“逸品”概念。其后,朱景玄《唐朝名畫錄》里在“神品”“妙品”“能品”的基礎上,又進一步提出了所謂“不拘常法”的“逸品”。而真正讓“逸品”在中國畫的審美范疇中確立最高位置的,還是宋代的理論家黃休復,他在《益州名畫錄》里明確提出“逸品”的重要性,他認為:“畫之逸格,最難其儔。”〔11〕為何難?原因就在于,這種畫作須做到“筆筒形具,得之自然,莫可楷模,出于意表”〔12〕,才可具備高超的逸格畫境,這是許多畫家向往又不易達到的。

這里包含有四層意義:

“筆簡形具”是指畫家須以最為簡捷的筆法,運用高度概括的技術,傳達出一定的形象性或抽象性的藝術構思,來展現審美對象美的豐富性。五代畫家荊浩認為“心隨筆運,取象不惑”“隱跡立形,備儀不俗”“刪撥大要,凝想形物”〔13〕,雖指畫中“心”“象”“思”“形”“物”,卻集中體現了人與物象的精神關系。盡管荊氏生于黃氏之前,但對于“筆簡形具”的理念,可謂同一畫理。

“得之自然”指無刻意性和無修飾性,作品如“清水出芙蓉,天然來雕飾”,也可理解為作品純然天真浪漫,近乎自然本色,沒有刻意,沒有套路,沒有束縛,體現出了很高的藝術的審美功效與審美品鑒。同樣,也可以理解為“制度時因,搜妙創真;雖依法則,運轉變通,不質不形,如飛如動;文采自然,似非因筆”〔14〕。

“莫可楷模”則是指藝術家表現藝術作品中所展示的神采超越于形式,美的精神形象與高超技藝令人無法摹學或完全掌握。亦可理解為“畫無定法,物有常理。物理有常,而其動靜變化機趣無方,出之于筆,乃臻神妙”〔15〕,如孫過庭《書譜》所云:“同自然之妙有,非力運之所成。”

“出于意表”則是指畫作最終能體現作者豐富的情感和意象、審美理念,獨具匠心,別構靈性,開創新境,達到超然的藝術境界。同時,它還體現在畫家能“人須養得胸中寬快,意思悅適……自然布列于心中,不覺見之于筆下……巧手創意,洞然于中……境界已熟,必手已應。方始縱橫中度,左右逢源”〔16〕。達至內在心性與天地自然相合的境地。因此,“出于意表”可以說是黃休復藝術理論的核心思想,也是藝術表現之本體。

不難發現,這四條合在一起即是黃休復對“逸格”的詮釋,中國藝術理念的根基與本體就在于中國傳統哲學美學思想,它強調藝術家的體悟功能和注重語言表達的言簡意賅,天然自成,所謂“道法自然”。黃休復將中國畫理論的最高審美品評定位在“逸格”上,使其理論上升到美學高度,這實則是對中國畫美學理論的重大貢獻。

同時,黃休復對“神品”“妙品”的界定也是十分精彩的,所謂神品為“大凡畫藝,應物象形。其天機迥高,思與神合,創意立體,妙合化權”〔17〕。這里的精彩處就在于黃氏提出了“天機迥高”“創意立體”與“妙合化權”的美學主張,其中,“天機迥高”指出畫家的天賦才情和天然品性要高于常人及一般畫家,是藝術表現水平高低的先決條件,是藝術創作中最為關鍵的因素之一。“創意立體”則表示出畫家敢于不斷開拓創新,形成自家獨特的畫風,具有鮮明的時代感與藝術風貌。而“妙合化權”又表明作品能體現出高妙神奇、天然造化的藝術境界。所謂“妙品”即為“畫之于人,各有本性,筆精墨妙,不知所然……自心付手,曲盡玄微”〔18〕,仍然強調畫家與筆墨之間的關系,筆墨為畫家內在心靈的語言,以心傳意,畫家借助高超的筆墨技巧才能實現,藝術上可以達至妙趣橫生、微妙玄通的審美意境。清人方薰就明確倡導:“氣韻有筆,墨間兩種。墨中氣韻人多會得,筆端氣韻世每尟知。”〔19〕又說:“古人用筆妙有虛實,所謂畫法即在虛實之間。虛實使筆,生動有機,機趣所之,生發不窮。”〔20〕筆墨生氣韻,氣韻外由水墨構成,氣韻內則由畫家內心所致。因而,在方薰看來,“用墨無他,惟在潔凈,潔凈自能活潑。涉筆高妙,存乎其人。‘人品不高,落墨無法’”〔21〕。由此可知,畫家是本是源,“潔凈”又是畫家之源,即藝術家的天然性—單純、古樸、恬淡、無飾、大拙、智慧、唯美、自然等,總之,就是藝術家的哲學理念。觀乎畫家筆墨,便可透析畫家其人其畫其思想。

唐代的朱景玄雖曾提出過“能、妙、神、逸”四條中國畫藝術表現的法則,但他與黃休復理論的側重點卻有較大的不同,朱氏對中國畫的審美品評排列順序是“神品、妙品、能品、逸品”,即所謂“四品”,把“逸品”放置之末尾。而黃氏的排列順序則是“逸格、神格、妙格、能格”,所謂“四格”,將“逸格”推至中國畫藝術審美的最高位置,獨顯其高,這正是中國畫精神靈魂之所在。

綜上所述,中國畫藝術表現之“逸韻”美,有如幽雅之音色,它能帶給人們豐富的審美感受,讓人胸襟爽快,令人回味無窮,天人合一,提升人生境界。同時,從另一方面來看,對中國畫“逸韻”的認知更在于人們的審美直覺、審美感受、審美體驗與審美體悟。正如清代大畫家王原祁在《麓臺題畫稿》中所言:“聲音一道,未嘗不與畫通。音之清濁,猶畫之氣韻也。音之品節,猶畫之間架也。音之出落,猶畫之筆墨也。”〔22〕此言甚佳也。

注釋:

〔1〕潘云告《中國歷代畫論選》(上),湖南美術出版社2007年版,第90頁。

〔2〕葉朗《中國歷代美學文庫·元代卷》,高等教育出版社2003年版,第424頁。

〔3〕宗白華《藝境》,北京大學出版社1987年版,第362—363頁。

〔4〕同上,第285—286頁。

〔5〕楊大年《中國歷代畫論采英·圖畫見聞志》,河南人民出版社1984年版,第11頁。

〔6〕〔7〕同上,第12頁。

〔8〕同上,第12—14頁。

〔9〕〔10〕同上,第59頁。

〔11〕〔12〕〔17〕同〔1〕,第 170頁。

〔13〕〔14〕同上,第162頁。〔15〕同〔5〕,第68頁。

〔16〕同〔1〕,第 233—234頁。〔18〕同上,第171頁。

〔19〕同〔5〕,第106頁。

〔20〕同上,第254頁。

〔21〕同上,第275頁。

〔22〕同上,第25頁。