未來生物

Hase

Born in 1983, Canada, Sascha Braunig graduated from the Cooper Union for the Advancement of Science and Art as well as Yale University successively. She has dedicated herself to creating the film and image artworks and getting rid of the formalism since studying in Yale University. With her special views and understandings of the world, she created the so-called future creatures.

“讓我介紹一下我自己。我是一種不斷振動的色彩視錯覺,帶有多個缺口讓你的眼球感受滾動的快樂。”加拿大藝術家薩沙·布羅寧(Sascha Braunig)曾在她紐約的個展上如是說。這位年輕藝術家的成名之路可謂一帆風順。1983年,布羅寧生于加拿大西海岸,在紐約柯柏聯盟學院獲得藝術學士學位之后進入耶魯大學繪畫系深造。其藝術風格的形成可以追溯到耶魯求學期間,在那里她開始嘗試創作影像作品,并最終脫離了繪畫的形式主義。

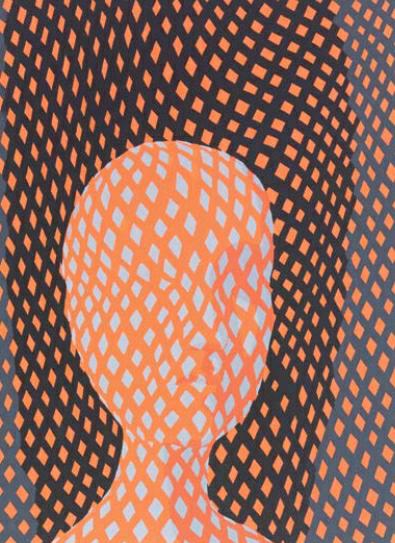

凝視薩沙·布羅寧的繪畫,仿佛是與一個令人不安、富有催眠性的世界相遇。她創作的肖像畫溶解在自身的輪廓里,肉身若有若無,扭曲了現實的定律。在她的畫作中,肖像和科幻小說化為一體,幾何紋樣融于人形物種的皮膚上,很難確知它們是來自數字網絡還是被這個網絡吞噬。

然而,盡管薩沙·布羅寧的作品具有如此超現實的能量,卻又奇異地具有逼真的效果。這些人物既栩栩如生,又處于一個臆想中的宇宙。它們可以是來自未來的生物,又或許是我們對愈發脫離實體的現代生活的映像。藝評家羅伯特·史密斯把薩沙·布羅寧稱為“卓越的超現實主義的復興者”。事實上,布羅寧也是如今在美國最為活躍的、賦予繪畫新生的優秀畫家中的一員。

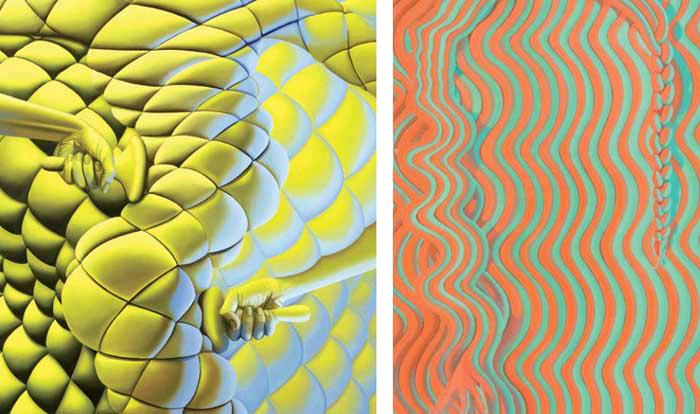

薩沙·布羅寧的創作轉折發生于2010年。結束了耶魯的進修,布羅寧搬至波特蘭,并開始制作用顏料、布料和亮片包裹的人偶頭像。她會小心翼翼地為這些物件打上燈光,并像傳統的靜物畫家那樣記錄下它們的面貌。這些作品是對歷史肖像畫的狡黠戲謔,人物皮膚上的紋樣與背景融為一體。布羅寧將這種手法稱為“超錯覺”。

“它們在我的腦海中而不是電腦中誕生,”她這樣形容自己的創作過程,“人們認為這些畫看上去非常數字化,但事實上它們卻以非常原始的方式創造,這點非常有趣。我對觀眾對它們的這番解讀很感興趣。”

當她在為2015年個展創作時,發現自己在思索“我們深入其中的互聯網作為一種文化現象,以及如何將其呈現”。她感興趣的是“人像溶解在背景中,于是我們無法辨清人物終于何處、環境和網絡始于何處。這是某種中空的主體。我在時尚界也見過這類中空的身體,這似乎成了這個時代的風貌”。

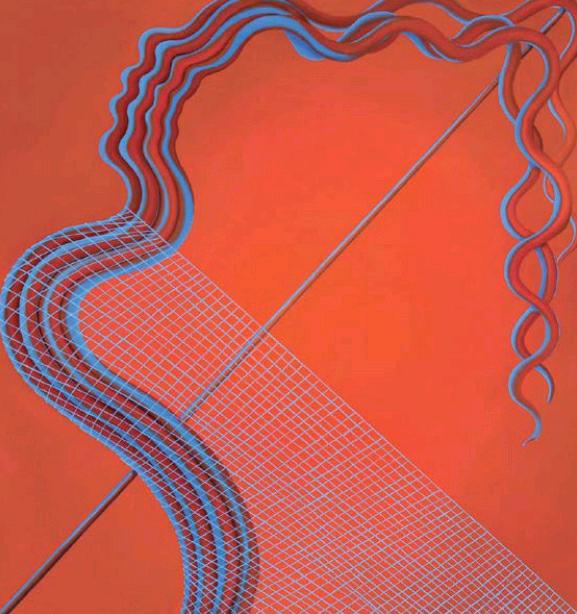

薩沙·布羅寧的靈感來源非常多樣,從17世紀荷蘭繪畫到超現實主義的外延。她的一幅新作受古羅馬一種雕塑形式Herna的啟發。這種怪異、長方體柱狀雕塑的頂端是一個頭部,下端是一個男性生殖器。她將這一形式運用到自己的繪畫中,并創造出一種精美而抽象的視覺語言,圓潤的線條勾勒出女性的臀部,一個異常寫實的花狀物體處于兩腿之間。這類離散的自我和缺乏固定存在的虛構實體,在她的作品中反復出現。在作品《蠕動》中,一個頭部似乎溶解在背景中,又似乎同時從中顯現。在2014年創作的《好》中,一個大腦狀的有機形狀被繪制在以同樣的物質組成的背景上,正從脖子中蜿蜒扭動出來。這是一個令人震驚的畫面,讓人聯想到我們身體的物質實體和網絡、虛構自我的鴻溝。在另外的作品中——比如2015年創作的《徹底》——人物則試圖爬出約束自己的框架。

“作為一個畫家,你總是在這個界限內進行創作,我覺得這是一個非常現代主義的想法。將人物放在這個畫框內似乎是一件很殘忍的事,所以我嘗試給予他們多一點的力量和攻擊性,來反抗這個框架的束縛。” 薩沙·布羅寧g說。她以女性獨有的身份和內心理解并再創世界,并由此誕生出薩沙·布羅寧式的未來生物。