TRIZ剪裁思想在科學研究中的應用*

屈 瑜 王勇凱 王天堃 張永元 張中月

(陜西師范大學物理學與信息技術學院 陜西 西安 710119)

TRIZ剪裁思想在科學研究中的應用*

屈 瑜 王勇凱 王天堃 張永元 張中月

(陜西師范大學物理學與信息技術學院 陜西 西安 710119)

剪裁是現代TRIZ理論體系里的一個非常重要的分析問題工具.在技術領域,利用剪裁產生新問題,解決新問題以解決項目的初始問題.在介紹剪裁工具基本思想的基礎上,綜述了其在圓二色性研究中的具體體現.將使讀者切實感受到剪裁在科學研究中的存在,自覺應用TRIZ剪裁思想將有助于提高創新速度.

TRIZ 剪裁 表面等離激元學 圓二色性

1 引言

TRIZ意譯為發明問題解決理論,是前蘇聯學者根里奇·阿奇舒勒及他的同事在分析了20萬份專利的基礎上提出的.TRIZ理論成功揭示了創造發明的內在規律和原理,不是采取折衷或者妥協的做法,而是著力解決系統中的矛盾問題,獲得最終理想解.TRIZ理論是目前被證實有效的創新方法.剪裁是一種現代TRIZ理論中分析問題的工具,是指將一種或一個以上的系統組件去掉,而將其所執行的有用功能利用系統或超系統的剩余組件代替的方法.通常選擇那些剪裁后對系統改善最大或是有缺點的組件.剪裁程度可以是激進式的也可以是漸進式的,具體看項目限制.剪裁作為現代TRIZ理論體系里的一個非常重要的部分,是區別于經典TRIZ理論的一個重要工具.

剪裁有3條規則[1].假設圖1中一個功能的載體對功能的對象執行了一定的功能.

圖1 功能的表述

剪裁規則A:如果功能的對象被剪裁,那么功能的載體就可被剪裁.例如,白熾燈的玻璃罩的功能是隔絕罩內真空環境和罩外空氣,功能的載體是玻璃罩,功能的對象是罩內的真空環境,保持的參數為罩內的真空度,對于在宇宙飛船上的白熾燈來說,功能的對象真空環境是普遍存在的,那么作為功能載體的玻璃罩就沒有必要存在了,況且玻璃罩在起飛和著陸的時候容易破碎,因此玻璃罩就可以被剪裁掉.

剪裁規則B:如果功能的對象自己可以執行這個功能,那么功能載體可以被剪裁掉.例如,眼鏡可以把鏡框、鏡腿、鼻托、螺絲等系統組件都裁剪掉,只保留鏡片,將其變身為隱形眼鏡,仍可執行眼鏡的功能.

剪裁規則C:如果能從系統或者超系統中找到另外一個組件執行該功能,那么功能的載體是可以被剪裁掉的.例如,汽車上獨立的氣囊蓋是用來存儲安全氣囊的,氣囊蓋是功能載體,安全氣囊是功能的對象,保持的參數是氣囊的位置,在這里我們用汽車的方向盤執行氣囊蓋的功能(存儲氣囊),所以獨立的氣囊蓋就可以被剪裁掉了.

剪裁可以幫助人們分析問題,產生新問題,確定解決初始問題的新方向,突破思維障礙,打破思維定勢,以新的視角分析問題,加快創新的進程,提高研發項目的成功率.

2 剪裁思想在科學研究中的應用

在科學研究中,某種機理的產生往往需要多種必備的要素(功能),但是,這些要素在具體環境下的實現難度是不同的.要素意味著功能.利用剪裁思想,剪裁掉在具體環境下不容易實現或操控的要素,并將該要素的功能轉移給其他要素,這樣不僅會降低系統成本,而且會提升研究者對這種機理的認識.剪裁與常規思維方式不一樣,它不是通過修復有問題的組件來解決問題,而是將有問題的組件去掉,然后解決去掉組件后產生的新問題.解決了剪裁帶來的新問題意味著創新,剪裁的程度越大,則創新的水平也越高.

在實際應用中,首先分析產生新機理的文獻,確定了研究問題后,深入分析問題的類型,找出文獻描述的系統中所有組件,分析組件的功能,用功能語言描述所研究的問題.應用裁剪思想,剪裁掉某些組件,用其他組件來完成它所執行的功能.將裁剪后的模型重新描述分析,將會得到一系列新的問題.解決新問題將會在不同環境下產生基于相同機理的新現象.

3 表面等離激元和圓二色性簡介

表面等離激元(Surface Plasmon Polaritons, SPPs)是存在于金屬和介質界面處的電磁表面波.由于其獨特的性質和可觀的應用前景,近年來受到了大量的關注,逐漸發展成為一個學科,稱為表面等離激元學(Plasmonics).表面等離激元可以分為傳播的表面等離激元(表面等離極化激元)和不傳播的表面等離激元(局域表面等離激元).SPPs具有很多新效應和新應用,例如透射增強效應、選擇性光吸收、電場強束縛等.SPPs獨特的光學性質使其受到了物理學、光學、材料科學、納米科技等研究領域的廣泛關注[2~4].手性指的是結構不能與其鏡像結構重合的性質,圓二色性[Circular dichroism (CD)]是檢測手性結構的一種方法.圓二色性指的是手性結構對左旋圓偏振光和右旋圓偏振光(left-and right-handed circular polarizations,LCP and RCP)吸收不同的性質.手性結構普遍存在于大自然中,手性在生物化學和生命進化中起著關鍵的作用.一般手性分子的圓二色性在紫外光波段非常微弱,不利于生物醫學和藥物學的實際信號檢測[5~7].近年來,研究者利用手性等離激元納米結構,通過其與光相互作用產生的SPPs使生物分子圓二色性響應增強,其獨特的光學性質通常用在光電子器件轉換圓偏振光[8]以及生物分子分析中[9].

4 剪裁思想在圓二色性研究中的應用

一般來講,產生手性的必要條件是交叉非對稱的電偶極子,兩個電偶極子具有相位差,如圖2所示.存在一定空間角度的上下兩個金屬棒結構可以產生CD信號[10].用TRIZ語言描述即:系統中的組件有上金屬棒、下金屬棒、中間空氣介質層;超系統組件有入射光.上、下棒的功能是產生局域電子振動,中間空氣介質層的功能是產生相位差.

圖2 產生圓二色性的交叉棒模型

下面將用裁剪工具分析圓二色性產生的問題,以期產生新的想法.

(1)原交叉棒結構在垂直光入射方向上具有一定的高度差,以此來產生相位差.如果將兩棒置于一個平面內(沒有高度差),將產生相位差的原因給超系統組件(入射光).如果能解決入射光導致相位差的問題,那么就能夠產生CD.研究表明單層結構在斜入射下可以激發CD效應.當納米棒二聚體放置在傾斜入射光下,大納米棒上的電偶極子與小金屬棒上的電偶極子振蕩路徑不平行.大小金屬棒之間出現了相位差,這個差異形成了手性性質[11].在這里,用的是剪裁規則C,用超系統中的光傾斜照射平面結構,以此來執行上下兩棒產生相位差的功能,也就是說上下金屬棒就可被剪裁掉.這樣就可以制備單層結構而非雙層金屬棒,使其在實際應用中更廣泛.

(2)當剪裁掉中間空氣介質層后,應用其他結構將兩個偶極子振動(兩根棒上的振動)連接起來,從而形成3D手性結構,包括多種金屬螺旋材料和多層手性金屬結構,形成較強的光學CD效應[12].當銀納米螺旋在LCP和RCP的入射下,相鄰偶極子之間耦合形成CD.這里用到的是剪裁規則A.

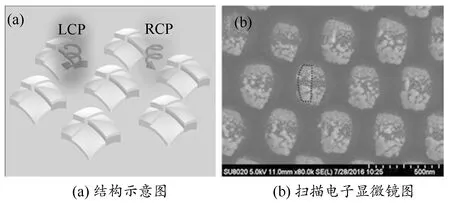

(3)應用剪裁工具中的規則B,我們小組將中間空氣層剪裁掉,用系統的兩個棒本身執行產生相位差的功能,設計了具有高度差的L型結構并在實驗上成功制得這種結構,利用結構本身的高度差在垂直光的照射下產生的相位差來產生CD.應用有限元COMSOL數值算法和實驗研究了其在LCP和RCP的激發下的不同光學響應,結合超手性電磁場分布并探索了其產生CD的機制.該文章于2016年發表在國際期刊“Optics Express”[13].

(4)應用剪裁工具中的規則C,我們引入不同介質層來執行產生相位差的功能以實現CD效應.將中間的空氣層變成3層的介質-金屬-介質,通過中間金屬層的作用,可以有效實現間接耦合從而提高結構手性,如圖3所示.該方法已經通過計算機模擬證實并已撰寫文章,于2016年發表在國際期刊“Journal of Physics D: Applied Physics”[14].

圖3 加入多層介質的手性結構

另外,借鑒剪裁規則B的思想,如果結構自身可以執行產生相位差這一功能,中間的空氣介質層可以被剪裁掉.我們將平面結構傾斜一定的角度,并已在實驗上成功制得該結構,如圖4所示.該結構對于垂直照射的LCP和RCP入射光的不同的響應就會產生CD效應.此外,還可以借鑒剪裁規則C的思想,用各向異性介質層來執行產生相位差,從而激發出更有趣的CD效應.

圖4 傾斜U型結構

5 結論

本文應用TRIZ裁剪工具詳細分析了微納米光子學中圓二色性結構的設計過程.這些結果說明剪裁思想在圓二色性產生的研究過程中的重要作用,不僅是對已有事實的陳述,而且也是產生具有創造性的新概念、實現光學研究的快速創新,驗證了TRIZ理論在科學研究中的適應性及有效性.將TRIZ方法引入到某些科學研究領域中,能夠幫助研究者更加快速地產生科學創新設計和方案,從而加快創新過程,提升創新效率.

1 孫永偉,謝爾蓋·伊克萬科.TRIZ打開創新之門的金鑰匙.北京:科學出版社,2015.79~98

2 M. ohtsu, K. Kobayashi, K. Kawazoe, et al. Nanoph- otonics: design, fabrication, and operation of nanometr- ic devices using optical near fields. IEEE J. Sel. Top. Quant., 2002, 8(4): 839~862

3 W. L. Barnes, A. Dereux, and T. W. Ebbesen. Surf- ace plasmon subwavelength optics. Nature, 2003, 424(6 950): 824~830

4 A. V. Zayats, and I. I. Smolyaninov. Near-Field Phot- onics: Surface Plasmon Polaritons and Localized Surface Plasmons. J. Opt. A: Pure Appl. Opt., 2003, 5(4): S16~S50

5 S. M. Kelly, T. M. Jess, and N. C. Price. How to study proteins by circular dichroism. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics, 2005, 1751(2): 119~139

6 M. Takezaki, and Y. Kito. Circular dichroism of rhodopsin and isorhodopsin. Nature, 1967, 1197~1199

7 A. Kuzyk, R. Schreiber, Z. Fan, et al. DNA-based self-assembly of chiral plasmonic nanostructures with tailored optical response. Nature, 2012, 483(7389): 311~314

8 J. K. Gansel, M. Thiel, et al. Gold helix photonic metamaterial as broadband circular polarizer. Science, 2009, 325(5947): 1513~1515

9 E. Hendry, T. Carpy, J. Johnston, et al. Ultrasensit- ive detection and characterization of biomolecules using superchiral fields. Nat. Nanotechnology, 2010, 5(11): 783~787

10 X. H. Yin, M. Sch?ferling, B. Metzger, et al. Inter- preting chiral nanophotonic spectra: the plasmonic Born-Kuhn model. Nano Lett., 2013,13(12): 6238~6243

11 X. X. Lu, J. Wu, Q.N. Zhu, et al. Circular dichroi- sm from single plasmonic nanostructures with extrinsic chirality. Nanoscale, 2014, 6(23): 14244~14253

12 C. Song, M. G. Blaber, G. Zhao, et al. Tailorable plasmonic circular dichroism properties of helical nanoparticle superstructures. Nano Lett., 2013, 13(7): 3256~3261

13 Y. K. Wang, J. C. Deng, G. Wang, et al. Plasmonic chirality of L-shaped nanostructure composed of two slices with different thickness. Opt. Express, 2016, 24(3): 2307~2317

14 Y. K. Wang, X. J. Wen, Y. Qu, et al. Direct and indirect coupling mechanisms in a chiral plasmonic system. J. Phys. D: Appl. Phys., 2016, 49(40): 405104

*國家自然科學基金,項目編號:61575117;中央高校基本科研業務費專項基金,項目編號:GK201601008;陜西師范大學研究生培養創新基金,項目編號:2015CXS033

屈瑜(1992- ),女,在讀碩士研究生,主要從事微納米光子學方面的學習與研究.

指導教師:張中月(1975- ),男,博士,教授,主要從事微納米光子學方面的研究.

2016-10-28)