新規定需要打好“補丁”

鄭開秀

2017年中超新賽季僅賽兩輪,U23新規定的實施成為足協和俱樂部之間分歧的焦點。

1月末頒布的新規定能明確讀出足協的出發點:理順聯賽轉會市場秩序,對天價引援加以限制;營造本土球員生存空間,保護年輕球員。出發點很好,但在距離新賽季一個半月、球隊確定外援配置的時間點上,在青訓建設、梯隊比賽尚無完備體系的情況下,外援和U23新規定被認為可能導致俱樂部在轉會市場上的經濟損失,也難免有拔苗助長的嫌疑。網上傳出某些匿名俱樂部不買賬的聲音,稱會讓U23球員首發出場,但是一分鐘或者幾分鐘就會被換下。

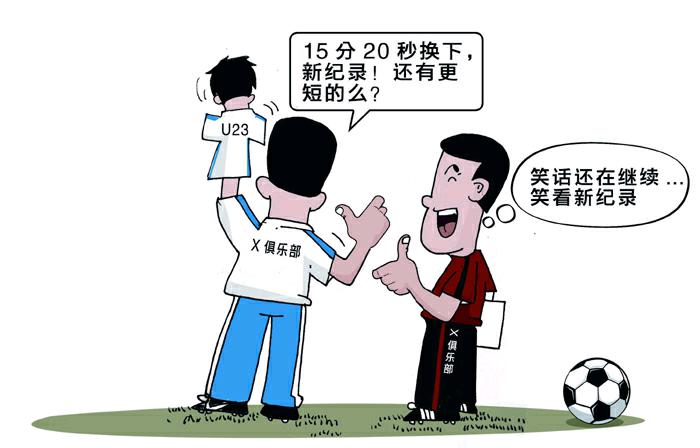

雖然傳言中的鬧劇并未赤裸裸地出現在廣大球迷面前,但首輪聯賽中,遼寧隊第十六分鐘換下了U23球員,下半場出現換人名額用完,邊前衛客串門將的笑話,引發外界很多議論。延邊和上港分別在第二十七和第三十分鐘換下U23球員,好在其他球隊U23球員出場時間較為正常,足協選擇了“理解”。僅一輪之后,新規定再度面臨挑戰,在延邊對陣上港的比賽中,雙方分別在第十五和第十六分鐘換下U23球員,被換下的是首輪就曾被換下的倆“倒霉蛋”,延邊隊還刷新了U23球員最快下場的紀錄,這些無疑在試探足協的反應和底線。這輪中超共有7支球隊半場前便不信任己隊U23球員,這些換人讓球迷大跌眼鏡。

這不過是第二輪,我能預見U23球員上場時間會越來越短,現在是十五六分鐘,然后可能是十三四分鐘。到了爭冠保級白熱化階段,也許會出現開場1分鐘便換人的諷刺。

這些現象的頻發和近幾個賽季中超許多球隊,靠燒錢買人追求曇花一現的成績分不開,年輕球員的成長空間越來越小,于中國足球發展極為不利。所以,新規定初衷沒錯,俱樂部理應認真對待,重視青訓,而不應“上有政策、下有對策”。

也有一些U23隊員在上場時間內表現并不糟糕,表現出的果斷和成熟值得豎大拇指。中國足球從不缺潛力,缺的是新星鍛煉成長的空間。所幸,人才培養已有復蘇跡象。

足協苦心孤詣,民間卻頗多不同聲音,凸顯了磋商機制的重要。塞翁失馬,短期分歧并非壞事。面對中超U23新規定的尷尬,中國足協不應沉默,而應與多方達成共識,進一步完善規定,打好“補丁”,無漏洞可尋,真正發揮效用,實現市場規律與足球規律的同頻共振,造福中國足球。