保密局:潰敗、復(fù)起與走進(jìn)歷史

孫瀟瀟

戴笠之死影響有多大?毛人鳳的怨言暴露了一個(gè)尷尬的現(xiàn)實(shí):當(dāng)強(qiáng)人戴笠去世后,再也沒(méi)有一個(gè)掌控全局的領(lǐng)導(dǎo)人物,能夠全盤繼承“戴老板”的龐大事業(yè)。

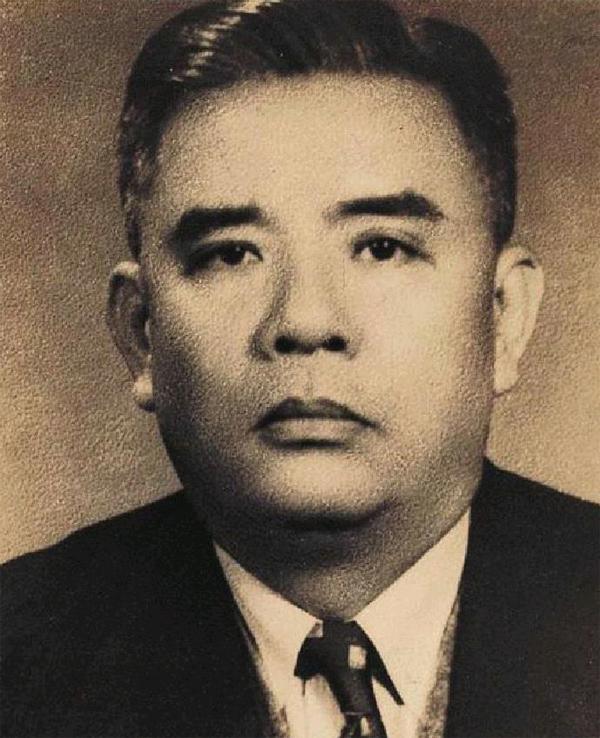

鄭介民

1946年3月,戴笠意外身亡,由鄭介民接任“軍統(tǒng)”局長(zhǎng),毛人鳳為副局長(zhǎng)。與此同時(shí),在各方強(qiáng)大的輿論壓力下,“軍統(tǒng)局”加速走向改組。6月15日,蔣介石就改組事宜指示鄭介民“該局撤銷后,可以情報(bào)廳‘保密局名義組織核心機(jī)構(gòu),該核心機(jī)構(gòu)今后之中心工作為對(duì)共產(chǎn)黨之情報(bào)與斗爭(zhēng)”。從蔣的指示中不難看出,所謂的“軍統(tǒng)局”“撤銷”并不是真正取消,而是改頭換面成“保密局”,繼續(xù)為國(guó)民黨政府從事特務(wù)活動(dòng),“撤銷”兩字只不過(guò)是為了應(yīng)付外界壓力而玩弄的文字游戲。

9月20日,“軍統(tǒng)局”連續(xù)三天在《中央日?qǐng)?bào)》等各大報(bào)紙頭版刊登醒目啟事,略謂“本局業(yè)已奉令撤銷,今后如有不法之徒,假借本局名義,在外招搖撞騙、敲詐勒索情事發(fā)生,應(yīng)請(qǐng)當(dāng)?shù)剀姂椌瘷C(jī)關(guān)隨時(shí)查扣法辦”云云,對(duì)于報(bào)端出現(xiàn)的“奉令撤銷”一詞,連一些“軍統(tǒng)”大佬也不明白是什么意思。關(guān)于這一點(diǎn),中共方面倒是看得很清楚,《新華日?qǐng)?bào)》于9月25日指出,“軍統(tǒng)局”所謂“撤銷”,只是將所屬特務(wù)分送各機(jī)關(guān),使之合法化的煙幕彈而已。

被迫改組,編制大幅縮減

“軍統(tǒng)局”正式改組為“國(guó)防部保密局”后,仍以鄭介民為局長(zhǎng),毛人鳳為副局長(zhǎng)。至1947年12月,鄭介民調(diào)任國(guó)防部次長(zhǎng),由毛人鳳升任局長(zhǎng),徐志道為副局長(zhǎng)。和“軍統(tǒng)局”相比,“保密局”人員大幅縮減,其核定編制僅有6021人。

“保密局”的內(nèi)勤組織沿用“軍統(tǒng)局”的處、科、股三級(jí)體制,但變動(dòng)較小,設(shè)局長(zhǎng)辦公室和七個(gè)處。外勤組織也沿用“軍統(tǒng)局”時(shí)期的區(qū)、站、組體制,而以中共“活動(dòng)地區(qū)為布置之重點(diǎn)”。

“保密局”時(shí)期控制的公開(kāi)單位無(wú)論在數(shù)量上還是程度上都不如“軍統(tǒng)局”時(shí)期。戴笠在世時(shí),凡是“軍統(tǒng)局”掌握的公開(kāi)單位,幾乎全由“軍統(tǒng)局”統(tǒng)一安排人事,主管人員不能擅自任用私人。戴笠死后,情況馬上變了,一些公開(kāi)單位負(fù)責(zé)人對(duì)局本部命令陽(yáng)奉陰違,出缺不上報(bào)而自己找人,對(duì)派去的人不是說(shuō)沒(méi)有缺額安插,便是推說(shuō)資歷不合而拒絕任用。如國(guó)防部二廳由“保密局長(zhǎng)”鄭介民兼任廳長(zhǎng),但副廳長(zhǎng)侯騰與“軍統(tǒng)”素?zé)o淵源。鄭介民升任國(guó)防部次長(zhǎng)后,由侯騰繼任廳長(zhǎng),乃在二廳大力排斥“保密局”人員,將各地軍政長(zhǎng)官公署和綏署二處處長(zhǎng)大都更換為其陸大同學(xué)。為此,毛人鳳曾向部下發(fā)牢騷說(shuō):“鄭先生怎樣搞的,在第二廳用一個(gè)侯騰,將我們的同志都排斥了,鄭先生簡(jiǎn)直把戴先生的事業(yè)都敗光了!”毛人鳳的怨言暴露了一個(gè)尷尬的現(xiàn)實(shí):當(dāng)強(qiáng)人戴笠去世后,再也沒(méi)有一個(gè)掌控全局的領(lǐng)導(dǎo)人物,能夠全盤繼承“戴老板”的龐大事業(yè)。

竭力反共,難挽失敗狂瀾

“保密局”成立后,原先由“軍統(tǒng)局”負(fù)責(zé)的軍事情報(bào)、國(guó)際情報(bào)、電訊監(jiān)察等業(yè)務(wù)全部移交國(guó)防部二廳、內(nèi)政部警察總署等公開(kāi)單位接辦,“保密局”的工作緊縮成專門從事反共特務(wù)活動(dòng)。

1948年,隨著國(guó)民黨軍隊(duì)敗績(jī)頻傳,“保密局”不得不承認(rèn),已經(jīng)到了“必須把握現(xiàn)實(shí),積極作應(yīng)變之準(zhǔn)備”的時(shí)候。所謂應(yīng)變準(zhǔn)備:首先“每一地區(qū)均力求于共匪來(lái)到之先,加強(qiáng)工作,協(xié)助軍事當(dāng)局,維持至最后階段”;其次,“預(yù)建潛伏組織,以便于該地陷匪后,接替工作”;最后,為“加速共匪之崩潰,策應(yīng)國(guó)軍之反攻,在敵后組織游擊武力,建立游擊基地”。然而,還沒(méi)等“保密局”準(zhǔn)備就緒,戰(zhàn)場(chǎng)形勢(shì)已經(jīng)發(fā)生劇變。自9月濟(jì)南解放至1949年1月三大戰(zhàn)役結(jié)束,“保密局”在長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、熱河、太原、濟(jì)南、青島、北平、保定、唐山、徐州各站全因情勢(shì)突變而撤銷,至于察哈爾、天津等地雖然保留了一些潛伏組織,但“因戰(zhàn)局變化太急,以致多數(shù)工作干部及電臺(tái)未及撤出,對(duì)潛伏工作殊多影響”。

徐志道

1949年1月淮海戰(zhàn)役結(jié)束后,國(guó)民黨敗局已定,蔣介石被迫“下野”,由“副總統(tǒng)”李宗仁代行“總統(tǒng)”職權(quán)。李宗仁上臺(tái)后,立即與中共展開(kāi)和談,希望由此達(dá)成其“劃江而治”的目的,于是聲稱停止特務(wù)活動(dòng),將“保密局”縮編成一個(gè)從局長(zhǎng)到司機(jī)一共才75人的小單位,編余人員一律遣散。“保密局”乃一分為二,編制內(nèi)的幾十人由副局長(zhǎng)徐志道率領(lǐng)留在南京,組成一個(gè)空架子應(yīng)付李宗仁;其余絕大部分人員則由局長(zhǎng)毛人鳳率領(lǐng),在上海建立指揮中心,轉(zhuǎn)入地下活動(dòng)。

4月20日,和談破裂,解放軍發(fā)起渡江戰(zhàn)役。此后,隨著解放軍順利進(jìn)軍,“保密局”南京、上海、蘇南、蘇北、浙江、安徽等站紛紛瓦解。此時(shí)“保密局”作為特務(wù)機(jī)關(guān),竟然無(wú)法掌握解放軍的基本動(dòng)向,以致各地組織和國(guó)民黨軍隊(duì)一樣,被解放軍打得措手不及。自11月至1950年4月,貴陽(yáng)、桂林、重慶、成都、西昌等地相繼解放,“保密局”西南特區(qū)及成都、拉薩等站均撤銷,貴州站失聯(lián),云南站長(zhǎng)沈醉在昆明宣布起義。對(duì)于“保密局”來(lái)說(shuō),“最大損失為昆明叛變”,不僅云南站人員或起義或被俘,且由昆明轉(zhuǎn)機(jī)準(zhǔn)備逃往臺(tái)灣的西南特區(qū)區(qū)長(zhǎng)徐遠(yuǎn)舉、副區(qū)長(zhǎng)周養(yǎng)浩、經(jīng)理處長(zhǎng)郭旭、總務(wù)處長(zhǎng)成希超四名少將以及隨行大小特務(wù)也都一網(wǎng)成擒。

迭破巨案,在臺(tái)重起爐灶

大陸潰敗期間,臺(tái)面上的“徐記保密局”先于1949年2月隨國(guó)民黨政府遷往廣州,10月再遷重慶,至11月被“國(guó)防部”裁員,只剩下“局長(zhǎng)”“處長(zhǎng)”幾個(gè)光桿司令。不久,又隨國(guó)民黨當(dāng)局遷成都,至12月成都解放,遂告覆滅。至于毛人鳳的“地下保密局”,除在大陸布置一些潛伏組織和游擊武力外,其余兩三千人則輾轉(zhuǎn)撤至臺(tái)灣,設(shè)局本部于臺(tái)北芝山巖,在無(wú)薪可領(lǐng)的情況下繼續(xù)從事特務(wù)活動(dòng)。

當(dāng)時(shí)國(guó)民黨當(dāng)局遷臺(tái)不久,風(fēng)雨飄搖,人心惶惶,而中共臺(tái)灣省工作委員會(huì)經(jīng)過(guò)數(shù)年的秘密發(fā)展,已經(jīng)在全臺(tái)各縣市建立了組織,隨時(shí)準(zhǔn)備迎接臺(tái)灣解放。1949年8月,臺(tái)灣省工委辦的《光明報(bào)》在臺(tái)北廣為散發(fā),后來(lái)就連蔣介石的住處都發(fā)現(xiàn)了這份報(bào)紙,由此震動(dòng)了最高當(dāng)局,蔣介石急召毛人鳳,令其抓緊破案。

此時(shí)“保密局”在臺(tái)灣幾乎毫無(wú)根基,連大印都是臨時(shí)刻的,其他工作條件可想而知。毛人鳳平日陰沉冷靜,這次領(lǐng)受任務(wù)卻是滿頭冒汗。這次幫了毛人鳳大忙的是二處處長(zhǎng)葉翔之。葉翔之分析了三點(diǎn):“一、這份報(bào)紙應(yīng)該是在臺(tái)北辦的,因?yàn)轭^一天發(fā)生的事,這上面第二天就有評(píng)論,若在別地編印,做不到這一點(diǎn);二、編印地點(diǎn)應(yīng)該隱藏在學(xué)校里,一般民宅不易掩護(hù),這個(gè)需要相當(dāng)人力、工具、場(chǎng)地處理的東西;三、最可能隱藏在中學(xué)里,臺(tái)北有臺(tái)灣大學(xué)和師范大學(xué),但里面保安司令部的人多得很,有這個(gè)東西老早就發(fā)現(xiàn)了,而中學(xué)數(shù)目多,場(chǎng)地也夠大。”

按照葉翔之的分析,“保密局”向臺(tái)北各個(gè)中學(xué)派出便衣監(jiān)視組,秘密監(jiān)控各校活動(dòng)。結(jié)果不到一個(gè)星期,某中學(xué)舉行期中考試,“保密局”的監(jiān)視人員發(fā)現(xiàn)試題的字體和《光明報(bào)》很像,當(dāng)即抓捕負(fù)責(zé)印制試題的人,由此順藤摸瓜,竟陸續(xù)破獲了中共臺(tái)灣省工委“成功中學(xué)支部”“基隆中學(xué)總支部”“基隆市工作委員會(huì)”乃至直屬省工委的武工、情報(bào)、財(cái)務(wù)等部,陸續(xù)抓捕了基隆市工委書記鐘浩東、高雄市工委委員朱子慧、中共臺(tái)灣省工委副書記陳澤民等高級(jí)干部。自陳澤民被捕后,“保密局”根據(jù)既有線索加以整理,針對(duì)中共分布情況,重新厘定破案計(jì)劃,最終在1950年4月27日黎明,將化名“老鄭”的中共臺(tái)灣省工委書記蔡孝乾捕獲于阿里山。蔡孝乾被捕后,不堪刑訊之苦,出賣了臺(tái)灣省工委整個(gè)組織。此外,省工委二號(hào)人物陳澤民也變節(jié)吐實(shí),供出中共在臺(tái)灣最重要的兩名臥底——“國(guó)防部參謀次長(zhǎng)”吳石和聯(lián)勤總部第四兵站總監(jiān)陳寶倉(cāng),二人旋遭“保密局”逮捕殺害。

就在“保密局”破壞中共臺(tái)灣省工委前后,蔣介石“復(fù)行視事”,在其“反共復(fù)國(guó)”的政策下,真假“保密局”終于合二為一,重行編組,仍以毛人鳳為局長(zhǎng),潘其武為局長(zhǎng)辦公室主任,葉翔之為副主任,并兼任第二處(偵防行動(dòng))處長(zhǎng)。6月,朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),美國(guó)第七艦隊(duì)開(kāi)進(jìn)臺(tái)灣海峽,為垂死的臺(tái)灣當(dāng)局注入了一劑強(qiáng)心針。與此同時(shí),“保密局”正式恢復(fù)編制,歷經(jīng)大陸潰敗之后,終于又在臺(tái)灣重起爐灶。

終究翻不起大風(fēng)浪

“保密局”在臺(tái)灣站穩(wěn)腳跟后,立刻開(kāi)始“肅清匪諜,鞏固反共基地”,并“深入敵后,摧毀匪偽政權(quán)”。1950年一年內(nèi),“保密局”為刺殺“匪首匪干”“政府投匪人員”和“蘇俄顧問(wèn)技術(shù)人員”,并破壞大陸軍火倉(cāng)庫(kù)、工廠,先后成立兩個(gè)海上行動(dòng)隊(duì),潛回大陸從事活動(dòng)。這些活動(dòng)雖然一度對(duì)新中國(guó)造成威脅,但往往很快就被消滅。

除了密派特務(wù)人員,“保密局”在退臺(tái)前后數(shù)年間,還在大陸組建了名目繁多的游擊隊(duì)。1951年4月,美國(guó)中情局出于“反共”需要,與“保密局”進(jìn)行合作,在臺(tái)北雙城街成立“中美聯(lián)合辦公室”,以支援“保密局”留在大陸西南地區(qū)的游擊隊(duì),然而美方特務(wù)機(jī)關(guān)的加入,似乎并未對(duì)“保密局”的游擊工作帶來(lái)多大起色。這一年,經(jīng)過(guò)解放軍的清剿,各游擊隊(duì)能夠“電臺(tái)通報(bào)且有戰(zhàn)果者”僅剩下9個(gè)單位,約11萬(wàn)人。

1953年解放軍加大清剿力度,各游擊隊(duì)逐漸與臺(tái)灣“局本部”失聯(lián),“保密局”鑒于“過(guò)分集中,易形成目標(biāo),遭匪圍殲”,決定“今后大陸游擊武力應(yīng)改化整為零,匿伏生根方式,先求存在鞏固,再伺機(jī)發(fā)展”。至1954年底,“保密局”各游擊隊(duì)多已“化整為零”,尚能和臺(tái)灣“局本部”聯(lián)絡(luò)者不過(guò)數(shù)萬(wàn)人,再也無(wú)法興起大的風(fēng)浪。至此,“保密局”針對(duì)大陸持續(xù)多年的游擊工作日漸不振,終于逐漸消散。

1955年3月,“國(guó)防部保密局”改組為“國(guó)防部情報(bào)局”,根據(jù)臺(tái)灣當(dāng)局“國(guó)家安全局”統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工合作的原則,原屬“保密局”的“保防偵查”等業(yè)務(wù)撥歸“司法行政部調(diào)查局”(“中統(tǒng)”后身)辦理,原屬“司法行政部調(diào)查局”的“大陸工作”等業(yè)務(wù)則撥歸“情報(bào)局”辦理。至此,“保密局”這個(gè)和大陸藕斷絲連的特務(wù)組織名稱終于正式走入歷史。

(趙燕萍摘自《國(guó)家人文歷史》)