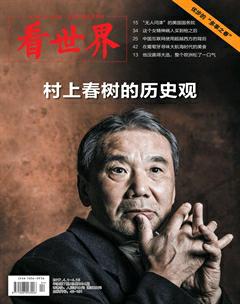

村上春樹的歷史觀

劉潤生

“假如這里有堅固的高墻和撞墻破碎的雞蛋,我總是站在雞蛋一邊。”或許是最能代表村上春樹歷史觀的一句話。即使是面對自己的祖國,在軍國主義日本侵略積貧積弱中國的那段歷史上,村上春樹也一直站在中國這一邊。

道歉不是一件羞恥的事

2017年2月24日,村上春樹最新長篇小說《騎士團長殺人事件》發行,相隔7年新力作,引發了日本讀者的瘋搶。日本本土出版發行量高達130萬冊,三天內就賣出47.8萬冊。然而,引起國際社會關注的,并非該書的發行量,而是書中有一段話提到了一些歷史事件,使日本讀者有的發起了“拒看運動”、“不買運動”,有些已經買了書的粉絲表示會把書扔掉,當然也有些讀者坦言該書再次體現了村上一貫正確的歷史觀,值得收藏。

原來,在村上新書中描述到這樣一件事:主人公“我”一直在尋找一幅藏在舊式閣樓的畫中隱藏的真相。有一次主人公在與鄰居聊到該畫的作者、知名畫家雨宮具彥時,提到了雨宮與其弟弟在上世紀30年代的一些往事。鄰居對主人公沉重地說,1938年前后發生了一些對日本來說是“致命的、走向滅亡的、無法回頭的事。”村上還特意對“致命的”一詞加上了著重號。村上再次借鄰居之口說:“1937年7月7日發生了盧溝橋事件,由此引發了日中全面戰爭,隨后那一年又引發了另一件重大事件——南京入城。”村上認為,這些事件,既給中國帶來了深重災難,也將日本民眾(雨宮和弟弟)帶上了一條不歸路。

聽了鄰居的話,主人公說:“是的,你說的就是世人所說的南京大屠殺。日本在激戰之后占領了南京城,并在城內殺害了很多人。包括戰斗中和戰后的殺人。日本軍隊無暇管理戰俘,干脆對投降的士兵和平民實施了大規模的虐殺。”

該書一出,立即引來了前不久因在酒店擺放右翼書籍而臭名昭著的APA酒店株式會社社長元谷外志雄的炮轟:“為了得到諾貝爾文學獎就不得不得到中國的支持,大江健三就因此(承認歷史以討好中國)得了獎,(村上)覺得自己也必須這樣,所以在書里寫了這些內容(認為南京大屠殺遇難者達40萬)。”1994年,日本作家大江健三在諾貝爾文學獎獲獎演說中稱:“只有將南京大屠殺列為20世紀人類三大人道主義災難之一,敦促日本擺脫‘曖昧的態度,真誠承認歷史罪行,才能讓日本回歸到亞洲中來。”

日本右翼作家百田尚樹也在村上的新書發售第二天在社交媒體評論稱:“《騎士團長的殺人事件》中好像有‘日本在南京進行大屠殺這樣的描述。如此一來,他的書在中國肯定成了暢銷書了。為了向世界宣傳日本大文豪承認‘南京大屠殺,中國會支持村上獲得諾貝爾文學獎吧。”

兩名右翼知名人士炮轟之后,日本“右翼圈”紛紛在網絡上發布攻擊村上的文章:《村上作品不買運動》《村上是反日作家的理由》《村上是日本最大賣國奴》《悲報:村上認為南京事件的遇難者40萬人》等等。一個沉迷舊日本帝國榮光的右翼組織在社交媒體上稱:“不允許村上一而再再而三地發表反日言論!村上作為小說家,可能還有資格,可是談論歷史和政治,就太無知了!”

與右翼言論相比,日本主流媒體對村上的態度就顯得沒有那么極端。《讀賣新聞》編輯委員尾崎真理子對此評論說,村上在書中談到了日本發動的侵略戰爭和戰后德國的做法,觸及了一直以來爭議的敏感問題,她贊賞村上非常有勇氣。

戰后日本在和平教育的成果上有目共睹,以至于日語有一個形容日本人的詞:“和平癡呆”。但是,在歷史教育上,日本政府一直存在將其近代侵略史模糊化的傾向。有人說是日本民族的“羞恥感”所致;有人則說是日本人天生習慣“曖昧”造成的。但實際上,在村上春樹看來,不敢承認歷史罪過,才是真正的“恥辱”。2015年戰敗日之前,村上在接受《東京新聞》采訪的時候表示:“我認為歷史問題是非常重大的問題,真誠道歉是必須的,道歉并不是一件羞恥的事。”

而“曖昧”也是一個荒唐的借口。對于南京大屠殺這樣的歷史事實,很多日本人卻一點都不“曖昧”,口口聲聲要求中國把遇難人數精確到個位數,有的甚至稱要把遇難者的尸骨一具一具擺出來才能證明南京大屠殺的真實性。但正如村上在新書中所說的那樣:“究竟有多少人被殺害?在具體細節問題上,歷史學者總是存在爭議。但無論如何,將大量市民卷入戰火并將其殺害的事實是無法否認的。”“有說法稱被屠殺中國人死亡人數是40萬,也有說是10萬。可是40萬和10萬之間又有什么區別呢?”日本歷史界不乏一直糾纏具體人數和細節問題以否認“南京發生過大屠殺”這樣的歷史事實的荒謬。以史為鑒,才能面向未來。村上一直認為,日本歷史虛無主義的做法,只會導致未來更加的迷茫。

在歷史大是大非的問題上,村上春樹是清醒的。但無論是大江健三,還是村上春樹,他們都無法叫醒一群裝睡的人。

有一個日本大文豪叫村上春樹

《騎士團長殺人事件》并非村上第一次反思日軍暴行的作品。在村上的《尋羊冒險記》、《奇鳥行狀錄》、《海邊的卡夫卡》、《舞舞舞》、《且聽風吟》等舊作中,他都不止一次譴責或暗諷日本歷史上對鄰國的侵略行為,批判戰后的日本人缺乏反省精神,在外來強權的保護下僥幸地沾沾自喜。

“當今日本人愚蠢的根源在于我們沒有從與其他亞洲民族的接觸中學到任何東西。”村上曾如此點出日本外交的障礙。只不過,以前村上的諷刺比較委婉,因而沒有引起日本右翼勢力大規模的攻擊。而此次新書《騎士團長殺人事件》明文“南京大屠殺死難者40萬”攪動了右翼分子最脆弱的神經。反過來說,如果不是近年來日本政壇右傾化影響下右翼勢力的猖狂,村上有可能也不至于如此“直接”。

2014年11月,村上在接受《朝日新聞》采訪時批判了日本人喜歡逃避責任的習性。士兵殺人,自己認為只是執行命令;國民支持侵略行為,也認為只是愛國情感使然;軍部挑起戰爭,向國際社會宣傳是因為中國軍隊的“挑釁”。村上說:“戰爭之后,最終得出的結論就是沒有人犯錯。”村上認為,日本人也因此把自己看作戰爭的受害者,而不是加害者。每一年8月15日,日本所謂的“終戰紀念日”,更多的是強調日本在戰爭中遭受的苦難,特別是在廣島長崎落下的那兩顆原子彈。村上對《朝日新聞》說:“沒有人為1945年結束的戰爭真正承擔起責任,正如現在沒有人為2011年福島核泄漏事故真正負起責任。”

因而,無論從村上的作品還是言論,都可以看出村上一直對日本軍方、政治家和右翼分子的立場十分抵觸。對于這一問題,大江健三也有過一個一針見血的著名評論:包括南京大屠殺在內的日軍侵華行為,不僅是日本軍部干的,也可以說是日本政府、日本士兵、日本老百姓干的,總之一句話,就是日本人干的。

2015年4月,村上在接受日本共同社采訪時明確呼吁日本必須正視當年軍國主義所犯下的罪行。村上說:“日本應當正視歷史,向中國和韓國真誠道歉,直到他們說‘我們無法完全忘記過去,但是你的道歉已經足夠了,我們就讓它過去吧。”村上認為,面對歷史,日本所需要做的只有兩個:正視和道歉。“讓歷史過去吧”不應該是日本人說的,而需要讓中國人和韓國人來說。

村上認為,對于歷史,其本質問題就是不能否認日軍殺害了大量無辜平民。對于現實,日本缺乏反省和道歉導致與鄰國關系持續緊張。

熟讀村上作品的人應該都在知道,村上之所以深信日本侵華事實、痛恨日軍暴行,與他童年的經歷不無關系。村上春樹的父親村上千秋是當年日本侵華士兵中的一員。戰后,回到日本的老村上一直無法擺脫殘酷戰場給自己留下的陰影,甚至在晚年只能靠每天拜佛燒香以求獲得治愈心靈的創傷。這在歷史觀的形成上給小村上帶來了揮之不去的影響。或許因為戰爭的陰影讓老村上難以扮演一個好父親的角色,村上從小跟父親的關系并不和諧。這種經歷或多或少影響了村上在小說中對父親這一角色的塑造。在村上的書中,“父親”幾乎總是被排除在外,或者作為一個負面形象,又或者出場不久就去世謝幕。

沒有一個日本人愿意背負著“殺人犯的后代”這個身份面對中國。于是,有的選擇否認,有的選擇沉默,也有的選擇道歉。村上春樹選擇了最后一個。對于這個選擇,他是這么解釋的:“我生于戰爭結束后的1949年,但我依然覺得我要為那場戰爭負一點責任,雖然我說不出什么原因。很多日本人會說,‘我是戰后出生的,我根本就沒有責任,我甚至不知道南京大屠殺,可是,作為一個小說家,我有責任對歷史上那些事、那些暴行做一點什么。我們必須為我們的歷史負責。”

1861年,有一位法國作家在《致巴雷特大尉的信》中痛斥英法焚燒中國圓明園,他因此遭到了各種攻擊。一百多年過去了,當中國人提起法國大文豪,首先想起的就是這個名字——雨果。

很多年后,當人們提起日本作家,很多人想到的應該會是村上春樹吧。