初中物理小實驗個性化教學的實踐思考

黃福軍

物理學科實踐性較強,而實驗貫穿著物理教學的各個環節。教師需要在日常教學過程中強調實驗的重要性,讓初中生從思想上重視實驗。但是,課堂教學并不能完全滿足初中生的需要,教師應該在以課堂為主體的基礎上,適度拓展實驗,讓學生利用課外小實驗掌握物理知識,提高學習效率。圍繞課外實驗簡要分析了教師應如何運用個性化的教學手段提高課外實驗教學的效率。

初中物理課外實驗個性化教學實踐思考物理課外小實驗所秉承的教學方式一定是個性化十足。教師只有在教學理念和教學手段上凸顯個性化,才能激發學生學習的熱情。對學生而言,個性化的教學手段以及思維是促使他們學習的催化劑,也是幫助他們將小實驗過渡到興趣實驗的助力。因此,教師要懂得將課外實驗教學與個性化的教學手段結合在一起,幫助學生用個性化的思維找尋實驗素材,探尋實驗結果。

一、課前實驗,激發學習熱情

物理知識體系復雜,各章節知識相互交織,教師只有通過實驗才能把知識化難為易。但是,短暫的45分鐘實驗課并不能完全解決學生的疑惑,為了加深學生對物理知識的印象,促使學生為今后的學習打下良好的基礎。課前導入和預習是物理教學的重要環節,教師需要讓學生通過課前實驗,提前了解本節課需要掌握的內容。教師在指導學生開展課前實驗時應該了解初中生的學習情況和生理、心理特點。大部分的初中生在學習物理知識之前都會因為物理知識的復雜性和抽象性產生畏難情緒,影響學生的自學成果,所以開展課前實驗活動是尤為重要的。教師需要結合課本知識,要求學生在尊重教學內容的基礎上創新實驗步驟和實驗內容,以求達到良好的自學效果。

例如,教師在教學“凸透鏡成像規律”內容時,需要提前為學生布置預習任務,讓學生在生活中尋找實驗素材,觀察生活中的凸透鏡。并提供實驗室安排學生做凸透鏡成像實驗。學生在實驗過程中可以增加自己的感性知識,拉近課文知識與自己的距離。當然,學生開展課前實驗需要遵循一定的原則,在遵循原則的基礎上觀察實驗現象。同時教師還應該發揮自己的主導作用,通過設置問題來調動學生探究的熱情,讓學生在思考和觀察的同時提高學習物理知識的能力。

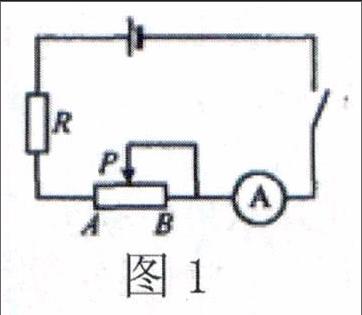

又如,“不能把電流表與電源串聯”這個只是學生也很難領悟,筆者建議教學中引導學生在實驗室連接如圖1所示電路,通過滑動滑動變阻器來觀察電流表示數的變化,滑動變阻器還沒滑到A端,電流表就滿偏了,這時候大多數學神跟會停下來,考慮繼續滑動電流表是否會損壞的問題沒教學難點不攻自破。

二、課堂實驗,凸顯個性化教學手段

初中生的個體差異較為明顯,作為物理教師在制定教學策略時需要充分考慮每個學生的基本情況,因材施教,確保自己的教學方式迎合初中生的需求。物理教師需要針對學生的興趣和愛好以及掌握知識的程度劃分學習小組,并針對每組的學習程度和特點進行授課。針對基礎較弱的小組,教師需要以夯實基礎為主。而針對學習能力較高的小組,教師則需要以挖掘其潛力為主。針對小組特點進行授課既能尊重學生的發展情況,又能發揮每個學生的個性和優勢,更能讓初中生在小組學習過程中鍛煉自己的協作溝通能力。

教師除了根據學生的個性劃分學習小組之外還需要使教學內容趨向個性化。在教學之前需要明確教學重點和難點,有選擇性的教授學生知識,而不是全盤按照教材內容灌輸給學生。教師在教學時需要把教學內容按照難度高低劃分為不同的層次,用線索把知識串聯起來,同時根據內容設定問題,讓學生帶著問題思考。通過這種方式,可以幫助初中生明確物理教材中的難點和重點,在學習時可以避免“眉毛胡子一把抓”。有選擇地接受,既能調動學生學習物理知識的熱情,又能讓學生收獲更多的知識,獲得學習能力的提升。

物理教師除了使教學方式和教學內容凸顯個性化之外,還需要培養初中生的個性化思維,鼓勵初中生在遵守課堂紀律的基礎上張揚個性,表現自己。初中生的成長環境和思維習慣不同,思維方式也不同。物理教師既要肯定學生的思維習慣,還要在教學過程中幫助學生糾正錯誤的思想。這樣既能尊重學生又能使學生充分的表現自己,提高自己的學習效率。例如,教師在講解“看到水中筷子、魚的虛像是光的折射現象”時,有的學生會提出:“那是不是我們所看到的事物都是光的折射現象?”“光的折射和反射現象的區分點在哪?”當學生提出這幾點疑問時,教師不要急于否定而是先要肯定他的說法有道理,然后再通過具體的實踐驗證學生的說法是否正確。教師先鼓勵學生多角度思考問題,再引導學生用實踐證實自己的想法是對是錯。通過這種方式能夠調動學生主動探究的興趣和熱情,學生在實踐中也會加深自己對光的反射與折射知識的印象,鍛煉自己的動手能力。

三、課后實驗,鞏固已有成果

課外實驗是物理教學和實驗

教學的補充與延伸。教師除了指導學生開展課前實驗以外還需要輔助學生進行課后實驗,讓學生用實驗鞏固已有成果。教師在指導學生開展課后實驗時需要貼合學生的生活實際。大部分的物理實驗步驟較為復雜,脫離學生實際,教師在講解時也不能使學生完全理解和接受。所以,為了加深學生對知識的理解,教師需要使實驗貼近學生的生活,讓學生利用課后實驗突破在學習過程中遇到的重點問題,加深對物理概念的理解。

例如,“光的折射與反射”,課本已經涉及到了有關這部分知識的實驗步驟和最終結果。但是,學生只有通過實驗之后才能準確掌握實驗步驟。所以,教師在講解完“光的折射與反射”之后需要讓學生開展課后小實驗,鞏固學生對“光的反射和折射”知識點的理解。通過課外實驗既能鍛煉學生的動手能力,又能讓學生在實驗中感受物理知識的魅力,可謂是一舉兩得。

教師開展物理課外小實驗,既需要考慮到學生的接受能力,又需要增加實驗的趣味性。讓學生在試驗中體會物理知識的魅力,并在實踐中鍛煉動手能力,以此推動初中物理教學的進程。

四、動手制作,感受實驗魅力

對物理實驗來說,最重要的便是實驗素材和實驗器具。但是,如何一味地依靠實驗室里的器材進行實驗,會降低學生實驗的興趣,學生無法感受自主動手,制作,探究的過程,也就無法深入理解器材對于實驗而言的重要性。因此,突出實驗個性化教學的又一手段,教師便應該將動手制作貫穿在課前預習、課堂教學以及課后復習的三個環節當中,在課前預習的過程中,教師可以讓學生根據預習的內容進行器材的選擇。例如,在預習摩擦起電知識的過程中,教師可以讓學生用生活中相對簡單的工具進行實驗。或用尺子在自己的頭發上摩擦觀察頭發的狀態;或撕一些碎紙屑,用尺子在衣服上進行摩擦,再靠近碎紙屑觀察紙屑的狀態。這兩種實驗方式都能直觀的看到摩擦起電的現象,拉近物理知識和學生之間的距離。

總而言之,促使初中物理小實驗實現個性化是物理教師在引導學生進行實驗的目的之一。傳統的實驗教學過程已經無法迎合初中生的需要。在形形色色電子產品的刺激下,越來越多的初中生不安按照傳統的學習方法進行學習,而是想要探尋更年輕化的個性化的學習方式、實驗方式。因此,物理教師完全有必要結合初中生的要求,在課前預習、課堂教學、課后復習的過程中實現個性化的實驗教學,促使學生在三個環節中學會動手制作實驗器具,感受物理實驗的魅力。

參考文獻:

\[1\]李國平.淺析初中物理課外小實驗的充分激發和體驗\[J\].中學物理,2014,(05).

\[2\]古勝利.淺析初中物理小實驗在教學中的重要性\[J\].文理導航,2015,(12).

\[3\]魏金毓.初中物理小實驗探究式教學模式初探\[J\].讀寫算,2014,(01).“