5G新需求下無線網絡重構的若干思考

馮建元+馮志勇+張奇勛

摘要:認為無線網絡重構技術是滿足日益增長的數據業務需求的關鍵,虛擬化是實現無線網絡重構的有效手段。通過無線網絡架構的邏輯抽象和資源的池化虛擬,能夠滿足5G多種類型業務廣泛連接的需求,并提供超高性能的數據傳輸體驗。此外,還指出了無線網絡虛擬化面臨的挑戰,認為未來的無線虛擬化網絡將與大數據、人工智能等技術相融合,變得更加智能、靈活和高效。

關鍵詞: 5G;無線網絡虛擬化;架構

1 虛擬化實現5G無線網絡的重構

無線通信的飛速發展正在深刻改變社會生產和生活方式。推動無線通信技術發展可以搶占新一輪科技革命和產業變革制高點,重塑全球競爭力優勢。在這種需求背景下,5G的研發和演進成為了重中之重,然而發展無線通信技術面臨著許多新數據業務形勢下的艱巨挑戰。

首先,移動數據量仍然急速增長。無線網絡提供了諸如多媒體數據服務、電子商務、電子政務、物聯網等種類豐富的無線數據業務,一方面滿足了公眾多樣的數據需求,另一方面其帶來的數據量的壓力也是巨大的。根據國際電信聯盟報告及工信部統計數據等資料預計,同2010年相比,2030年全球移動數據流量(僅移動業務數據)將增長近2萬倍,而中國的移動數據流量增速高于平均水平,其增長將高達4.2萬倍[1]。如何保障如此龐大的需求將會是嚴峻挑戰。

第二,移動終端數量將迅猛增長。5G網絡的目標之一是實現萬物互聯的物聯網,這不僅將移動通信設備,也將工業設備、家具電器等電子終端融入了無線網絡,網絡中的設備數量將成倍增長。根據思科等的資料預測:到2020年,全球聯網移動設備數量將達到250億,并繼續加速增長;物聯網連接數到2020年達到72億,2030年將接近1 000億[1]。

第三,數據業務種類多樣化,高可靠和低時延要求的數據業務增加。隨著移動互聯網提供的數據業務種類多樣化,數據業務對網絡的需求不再僅僅是傳輸容量的增加,一些新型的業務類型,如:高速鐵路通信、虛擬現實、云協作、車聯網等,均要求得到高可靠性和低時延的通信服務。如何在滿足傳輸容量的基礎上,滿足差異化的數據業務需求,也將是5G面臨的巨大挑戰。

數據流量的快速增長,業務流量的不均勻分布和數據業務類型多樣要求網絡具備靈活的鏈路調配能力和對不同數據業務的適配能力,換言之,網絡的重構技術是滿足新形勢下數據業務需求的關鍵。然而,要實現網絡的重構,技術上還面臨嚴峻挑戰。首先,當前無線網絡中設備數量龐大且種類多樣,對應的無線資源也豐富多樣,這些無線資源難以統一調度;第二,現有無線網絡中的設備體系是垂直化的,網絡缺乏彈性,擴展性不佳;第三,當前無線網絡中很多業務服務形式仍然是緊耦合的,不利于網絡的重構。

面對這些挑戰,解決的關鍵是如何實現無線資源和網絡基礎設施的共享調度,建立面向業務服務的邏輯網絡架構。無線網絡虛擬化給出了解決的辦法,通過網絡的虛擬化、軟件化,使網絡可以在通用的平臺上進行重構,具有良好的擴展性;同時,無線網絡虛擬化將無線網絡中多種多樣的無線資源進行池化和劃分,可以以構件的形式對不同顆粒度的無線網絡資源進行剪裁和組合,實現了網絡中多種資源的統一靈活調度;此外,無線網絡虛擬化對網絡功能的抽象也為網絡業務的解耦合,進而實現網絡的重構提供了解決方案。

無線虛擬化網絡能夠打破網絡間的壁壘,使資源利用更有效率,網絡管控更加靈活,網絡的可重構性使網絡升級更加便捷,成本更低,在保障用戶體驗的同時,降低運營商的投資成本和運行成本。因此,虛擬化是實現無線網絡重構,滿足5G新形勢下業務需求的有效手段。

2 無線網絡虛擬化的內涵與挑戰

無線網絡虛擬化,就是借用有線網絡中軟件定義網絡(SDN)和網絡功能虛擬化(NFV)的思想,將無線資源如頻率、時間、編碼、功率等虛擬為一個統一的資源池,對資源池的無線資源進行按需整合,從而使不同類型、不同需求的無線數據業務形成各自針對性的邏輯網絡,這種邏輯功能上的網絡相對于傳統物理上的網絡,是虛擬化和相互獨立的。根據國際電信聯盟電信標準局的定義,無線網絡虛擬化包含了如下兩個關鍵技術特征[2]:

(1)將各種網絡資源整合并抽象的能力,例如資源池化和網絡切片;

(2)網絡間靈活管控的能力,例如:控制與業務平面安全隔離等。

無線網絡虛擬化技術能夠通過整個網絡的協作與共享實現網絡資源的最優配置。它能夠超越網絡物理層面的界限,實現整個網絡的負載均衡和無縫覆蓋。網絡資源利用率可以得到提升,同時,靈活的網絡管理能夠簡化網絡功能和控制流程,大大降低網絡的投資成本和運行成本。

網絡虛擬化技術在有線網絡領域已應用于虛擬局域網(VLAN)[3]、虛擬專用網絡(VPN)[4]和主動可編程網絡(APN),前兩者將網絡進行邏輯上的劃分,APN則通過網絡應用編程接口(NAPI)開放網絡的物理資源。2009年,Nick McKeown等人提出了軟件定義網絡(SDN)[5-7],更是助推了網絡虛擬化研究在有線網絡的展開。然而,無線網絡與有線IP網有著巨大的不同:首先,無線網絡具有地理特征的小區概念;第二,無線網絡具有IP網絡沒有的信令;第三,無線資源是多種類多維度的。這些不同造成有線網絡虛擬化技術并不能直接應用于無線網絡。

無線虛擬化研究的任務和挑戰主要分為以下幾方面。首先,要設計出能夠支持無線資源池化和無線網絡重構的無線虛擬化網絡架構。當前無線網絡架構的靜態、封閉,造成無線資源利用率低下,無線網絡架構不能靈活重構,無法為用戶提供廣泛接入,也使得無線網絡的升級換代周期漫長,且成本高昂。第二,要實現無線網絡的控制與業務分離和無線網絡協議的虛擬劃分方法。虛擬劃分無線網絡協議能夠實現虛擬邏輯網絡的重構;而分離控制平面和業務平面能夠有效降低無線網絡重構帶來的信令開銷,提高信道資源的有效傳輸效率。第三,要研究多域無線資源的虛擬化方法,包括:虛擬資源的動態資源映射、分配以及遷移的方法和機理,對處理資源的基站進行水平共享,動態部署,按需分配。第四,要研究無線融合網絡中通信、計算和存儲多域資源的認知協同優化技術。無線資源是多維多域的,充分挖掘不同維度資源相互協作的潛力,如:計算換容量、存儲換容量,是提升無線通信網絡性能的新思路。

3 基于無線虛擬化的網絡架構演進

無線通信技術發展到4G,傳輸技術已得到極大地提升,我們通過各種技術已經逼近了香農公式給出的信道容量極限,如果沒有新的開創性理論被發現,那么寄希望于通過傳輸技術大幅度提高鏈路傳輸速率和頻譜效率已經非常困難,而網絡技術將會是繼續提升通信性能的突破點。從1G到4G,通信網絡的架構并沒有很大改變,然而現有的蜂窩控制的無線網絡架構,已經無法滿足網絡向虛擬化發展的要求,因此,對無線網絡架構重新設計,使之能夠支撐無線網絡虛擬化成為關鍵。

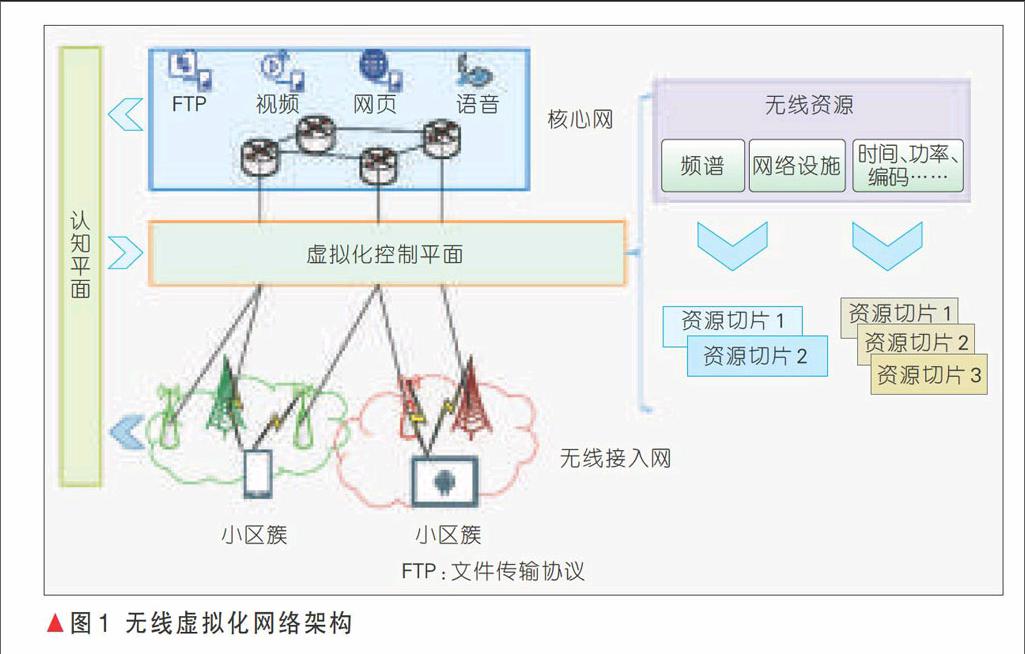

不同于現有網絡以設備單元劃分的網絡結構,無線虛擬化網絡的架構按照功能的不同,劃分為3個功能平面:認知平面、虛擬化控制平面、數據平面。我們借助圖1對無線虛擬化網絡架構的組成和各功能平面間的關系進行說明。

這個架構的新穎之處是在原有無線網絡架構中加入了認知平面、控制平面,與數據平面共同存在,各平面可以實現如下所述的功能。

認知平面。網絡虛擬化需要實現對資源的靈活管控和共享,這需要捕獲網絡的狀態,包括:業務類型,可用接入網和其位置、無線資源、用戶要求等。認知平面可以從核心網和接入網獲取網絡狀態信息,并將所獲得的網絡中業務類型和可用的無線資源信息提供給控制平面,為控制平面劃分網絡切片,實現資源共享提供參考。另一方面,認知平面收集接入網資源和位置的信息,根據業務特征相似度,將相似度高的小區劃分為群落,減少控制平面進行資源管理時的復雜度。

虛擬化控制平面。控制平面收到認知平面提供的網絡業務狀態和接入網信息后,根據可用資源和用戶業務將網絡資源切片。每個切片是網絡資源共享的單位,其構成可能是多種資源,如圖 1右側所示。用戶分到網絡切片,代表著可以使用對應的基礎設施和無線資源。例如用戶分到的切片由無線局域網(WLAN)和長期演進網絡(LTE)資源組成,表示用戶可以使用對應WLAN和LTE接入點和其資源來傳輸數據。

數據平面。數據平面包括了所有的接入網和其無線資源。在異構網絡中,它由LTE、3G、WLAN、D2D網絡等以及對應無線資源構成。數據平面承載了網絡中數據的傳輸。在無線虛擬化網絡中,數據平面的資源,如頻譜和基礎設施,被控制平面切片并分配各用戶。

這3個平面協作實現了無線網絡虛擬化。認知平面利用認知無線網絡技術,對網絡環境進行感知,將網絡信息(如業務需求類型、地理位置、流量大小、用戶種類等)反饋給虛擬化控制平面。虛擬化控制平面采用“聯邦管控”的集中加分布的方式管理網絡,即根據認知平面反饋的網絡信息,按照地理位置和業務特征相似度集中地將無線網絡設施(如基站、熱點)劃分為小區簇;而在每一個小區簇里,各種設施的無線資源抽象為一個資源池,再在簇內按照本簇業務特征對簇內資源池的資源進行切片劃分,每一個資源切片中包含的無線資源則映射到數據平面對應的物理資源上,在數據平面中傳輸數據。

需要指出的是對網絡設施(如基站和熱點)進行分簇,以聯邦群落的方式進行管控,能夠在相似業務特征的小區內,把資源切片的復雜度大大降低,這使超密集5G異構網絡的資源靈活分配成為可能。此外,群落式分布管理也利于無線虛擬化網絡簡化信令流程。

4 虛擬化中靈活的資源管控技術

無線虛擬化網絡為無線網絡的重構提供了架構基礎,在此之上,如何進行無線資源的靈活管控,關系到虛擬化網絡的重構效果。無線虛擬化網絡中資源的管控技術包含多流傳輸技術和授權/非授權頻譜的聚合技術。

多流傳輸技術是指數據業務能通過多條無線鏈路同時進行上、下行傳輸。我們回想無線虛擬化架構中控制平面將無線資源切分成資源切片,每一個資源切片中包含兩方面資源:一是無線資源,如頻譜的分配;二是接入網絡,如Wi-Fi接入點和LTE接入點的分配。利用資源切片中的多種資源進行數據傳輸,是多流技術的主要目的。我們以一個簡單的例子進行說明,假設某一用戶被分配到的資源切片中包含LTE和WLAN資源,表明該用戶可以使用對應的網絡資源進行數據傳輸。根據切片里WiFi資源和LTE資源的比例和計劃傳輸的數據業務的特征(如服務質量(QoS)需求、數據大小等),控制器將業務數據按比例拆分成合適大小的數據包并編好序列,分別經由Wi-Fi網絡和LTE網絡傳輸數據。當數據到達終端時,各鏈路數據包按照包序列重構為原始業務流。

多流傳輸技術整合了不同的接入網資源,但另一方面,頻譜資源也需要我們相應地整合利用。由于現有的頻譜分配政策,導致頻譜離散化與碎片化現象特別嚴重,這些頻譜碎片帶寬窄,無法支撐5G超高速率數據傳輸。因此,將碎片化的零星頻譜資源重構為一段虛擬的大帶寬頻譜有著極為現實的意義,這用到了授權/非授權頻段的載波聚合技術。

在5G移動通信系統中,需要傳輸的業務種類十分豐富,如實時控制數據、實時視頻數據和高速下載數據等,不同業務的傳輸性能要求不同,需要將業務與多個離散頻段上的時頻資源進行聚合,統一調度來提高資源利用效率。授權頻譜的載波聚合基于信道質量的反饋,主要涉及終端的成員載波分配與每個成員載波上的時頻資源的調度。離散成員載波所處的頻段、覆蓋范圍與負載條件不同,并且不同終端在同一個成員載波上的信道條件差異很大,需要采取有效的調度方法來利用多頻段載波的差異性、載波對終端的差異性與終端業務間的差異性,為終端分配頻譜資源,提升網絡對業務的服務質量。可以通過在最小負載(LL)成員載波選擇方案中加入用戶在成員載波上的信道條件,并利用成員載波上數據緩存的大小來衡量載波負載,以達到充分利用多個成員載波的頻率分集特性和實現成員載波間的負載均衡的目的。

非授權頻譜的載波聚合則是考慮頻譜質量與業務需求匹配性。由于非授權頻段存在多個通信系統,需要考慮載波聚合系統在非授權頻段與已有通信系統的共存,故非授權頻段的頻譜資源對于載波聚合系統并不是持續可用的,也使得載波聚合系統的可用帶寬是動態變化的。相比授權頻段載波聚合,非授權頻段的可用帶寬大,傳輸速率高,適合非實時數據量大的業務傳輸,如文件下載類業務。但是其接入的不穩定性,無法保證數據包低時延傳輸。為了定量評估授權頻段載波與非授權頻段載波接入質量的差異性,可以采用載波聚合系統在各頻段上的接入時延作為衡量指標。在授權頻段可以持續接入;在非授權頻段,可以根據采用的退避機制與頻段的占用情況計算出其接入等待時延,同時采用業務數據包所能容忍的等待時延與所需的傳輸速率來定量評估業務對服務質量的需求。然后進一步可以根據成員載波的帶寬與接入時延來計算與不同業務的匹配度,使授權載波盡量傳輸時延要求高的業務數據包,非授權載波盡量傳輸時延要求低和總傳輸數據量高的業務,從而有效地利用授權頻段與非授權頻段的差異性和用戶業務的差異性,提高無線網絡的服務質量。

5 結束語

面對無線數據業務需求不斷擴大、種類日益繁多的新形勢,5G無線網絡需要實現虛擬化,以根據不同業務需求靈活管控和重構網絡,提高無線資源的使用效率,滿足各種業務用戶的數據傳輸體驗。無線虛擬化網絡從架構上滿足了5G網絡“一個邏輯架構,多種組網”的架構要求,適應了網絡演進與變革的趨勢,為網絡的長期演進提供了支撐。然而,我們也應該看到,隨著通信技術邁向5G,通信的智能化時代也將來臨,在無線虛擬化網絡基礎上,如果將大數據科學、人工智能技術融入到網絡的管控中來,網絡的虛擬化將更加適應和匹配無線網絡多種多樣的數據業務需求。可以預見,未來的虛擬化無線網絡也將變得更加智能、更加靈活、更加高效。

參考文獻

[1] IMT-2020需求組階段報告[R]. 北京: IMT-2020 (5G)需求組, 2014

[2] International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector, Report ITU-T Y.3011: Framework of Network Virtualization for Future Networks [S]. ITU-T, 2012

[3] ZHANG Z, HUANG X, KEUNE B, et al. Modeling and Simulation of Data Flow for VLAN-Based Communication in Substations[J]. IEEE Systems Journal, 2015, PP(99):1-12. DOI: 10.1109/JSYST.2015.2428058

[4] ALSHALAN A, PISHARODY S, HUANG D. A Survey of Mobile VPN Technologies[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2016, 18(2): 1177-1196. DOI:10.1109/COMST.2015.2496624

[5] MCKEOWN N, ANDERSON T, BALAKRISHNAN H, et al. Openflow: Enabling Innovation in Campus Networks[J]. Computer Communication Review, 2008, 38(2):69-74. DOI: 10.1145/1355734.1355746

[6] SEZER S, SCOTT-HAYWARD S, CHOUHAN P K, et al. Are We Ready for SDN? Implementation Challenges for Software-defined Networks[J]. IEEE Communications Magazine, 2013, 51(7): 36-43. DOI: 10.1109/MCOM.2013.6553676

[7] KREUTZ D, RAMOS F M, VERISSIMO P E, et al. Software-defined Networking: A Comprehensive Survey[J]. Proceedings of the IEEE, 2015,103(1):14-76. DOI: 10.1109/JPROC.2014.2371999