河北北部兩次強降雪過程對比分析

楊杰,楊梅,高艷春,張曉輝

(承德市氣象局,河北 承德 067000)

河北北部兩次強降雪過程對比分析

楊杰,楊梅,高艷春,張曉輝

(承德市氣象局,河北 承德 067000)

選取河北北部承德市2010年1月3—4日和2015年2月20—21日兩次強降雪過程,利用常規觀測資料和NECP(1°×1°)逐6 h再分析資料,對環流形勢和物理量場進行對比分析。結果表明,兩次過程影響系統雖有不同,但500 hPa貝加爾湖附近有冷渦、低層有切變線緩慢東移、地面上貝加爾湖以西存在冷高壓,海平面氣壓場呈“西北高東南低”是其共同特征,也是承德出現強降雪的有利天氣形勢。物理量場在強降雪期間有以下共同特征:低層水汽通量呈輻合,輻合中心與強降雪有很好對應關系;700 hPa以下為強上升運動,且850 hPa附近有上升中心;850 hPa以上渦度為正值;垂直螺旋度整層為正值或呈“上負下正”結構。

強降雪;水汽;垂直速度;渦度;垂直螺旋度

我國氣象工作者對不同強降雪過程的環流背景和物理量場等進行研究。張恒德等[1]通過對華北一次強降雪進行模擬和診斷,得出強降雪區存在強輻合上升運動,螺旋度大值區對應強降雪中心。任麗等[2]通過分析黑龍江省3次暴雪過程中螺旋度分布與暴雪落區的關系,得出垂直螺旋度空間分布特征可用于確定影響系統位置和降雪落區,垂直方向上螺旋度強度與降雪強度呈正相關。段麗等[3]通過分析2009年北京大雪過程,得出強降雪發生前500 hPa正渦度平流區、對流層中上層水平輻散中心及對流層中下層水平輻合中心呈垂直結構,為有利于上升的動力環境。吳振玲等[4]通過對天津一次大到暴雪天氣進行診斷,得出降雪前天津及其周邊有較強對流不穩定能量和對稱不穩定性,有利于對流發展。宮德吉等[5]通過分析低空急流與內蒙古大(暴)雪的關系,指出高低空急流位置及強度可作為降雪量及暴雪落區短期預報指標。陳雪珍[6-9]對華北強對流與暴雪過程中急流特征作了分析。呂新生等[10]通過分析北疆一次暴雪過程中濕位渦特征,得出暴雪落區在700 hPa負濕位渦中心值附近。李如琦等[11]對北疆一次暴雪天氣過程進行分析,指出暴雪發生在MPV1>0得到較大增長且MPV2絕對值較大增長、等θse線密集區域。這些工作從不同方面對強降雪發生發展機制進行了深入研究。

近年來承德市出現了兩次強降雪過程,分別發生在2010年1月3—4日和2015年2月20—21日。強降雪導致高速公路關閉,山區道路無法行駛車輛,更有許多農戶的蔬菜大棚被壓垮,經濟損失嚴重,對兩次過程發生發展機制進行對比分析,找出相同或相似之處,得出對預報業務有指導意義的結論,為今后預報此類天氣提供參考。

1 資料和方法

利用2010年1月3—4日和2015年2月20—21日承德市9個氣象站的常規觀測資料和NECP(1°×1°)逐6 h再分析資料,針對強降雪形成特點,采取天氣學分析與物理量診斷方法,對比分析兩次強降雪過程環流形勢及物理量場特征,找出兩次過程中物理量場與強降雪有較好匹配關系時的共同特征。

2 降雪概況

2010年1月3—4日(以下簡稱“過程1”),承德市出現了大范圍強降雪天氣,降雪開始于3日02時,4日08時降雪基本結束,降雪主要集中在3日05時—4日08時,過程降雪量為2.8~12.3 mm,最大降雪出現在承德市西部灤平縣,累計降雪量達12.3 mm(表1)。3日02時承德市西北部豐寧縣最先出現降雪,08時降雪范圍擴大到全市;4日08時大部地區降雪停止,局部地區有零星降雪,10時左右全市停止降雪。2015年2月20—21日(以下簡稱“過程2”),承德市普降中到大雪,降雪主要集中在20日07時—21日02時,過程降雪量為1.8~9.9 mm,其中東南部寬城縣降雪量最大,累計降雪量達9.9 mm(表1)。20日07時承德市西南部興隆縣最先開始出現降雪,13時降雪范圍擴大到全市;21日02—09時大部地區降雪停止,局部有微量降雪,10時承德市中東部出現間歇性降雪,但強度較弱,最終降雪在18時左右結束。

表1 2010年1月3—4日和2015年2月20—21日降雪量/mm

兩次強降雪過程相同點:降雪持續時間長,分布不均,中南部降雪大于北部;不同點:“過程1”強降雪中心(117.33°E,40.93°N)與“過程2”強降雪中心(118.5°E,40.6°N)位置不同,并且前者降雪明顯大于后者。2010年和2015年承德市自進入冬季后降水均嚴重偏少,其中2015年較歷史同期偏少了52.2%。

3 環流形勢和影響系統

3.1 “過程1”

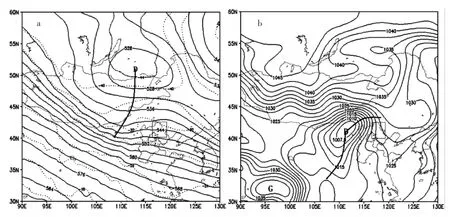

3日08時500 hPa上,貝加爾湖東南部有冷渦,中心位于112°E、50°N附近,冷渦維持穩定少動,其伸展出的低槽至河套北部。槽后有冷溫度槽,冷平流明顯,槽前偏南風與等溫線有交角,有暖平流(上升區)。承德上空為緯向環流,與高緯度地區無顯著能量交換,冷空氣活動不強(圖1a)。隨著500 hPa低槽緩慢東移并逐漸加深,槽后不斷有冷平流進入山西、河北,承德位于高空槽前,其槽前西南暖濕氣流與東北南下回流冷空氣在承德上空強烈交匯。4日20時承德上空轉為槽后西北氣流控制,降雪過程結束。700 hPa在河套東北部有弱氣旋性環流,其伸展出的冷式切變線位于河套東北部至陜西南部,切變線右側為低空急流區。850 hPa上河套北部有低渦,低渦伸展出的冷式切變線在河套東部—陜西—重慶一帶,切變線右側為西南急流區。700 hPa切變線和850 hPa低渦在東移至河北北部過程中逐漸加強,然后沿東南方向移出承德。低空西南急流從渝、鄂、豫,經河北南部直達河北北部,沿切變線右側將大量水汽和暖濕氣流源源不斷輸送至承德上空。3日08時地面圖上(圖1b),海平面氣壓場呈“東北高西南低”型。在東西兩股冷空氣夾擊影響下,河套地區有倒槽生成,東北南下的回流冷空氣形成冷墊,為暖濕空氣爬升提供抬升機制,也為形成降雪提供必要溫度條件。系統移動過程中,河套倒槽向東北方向發展加強,經向度加大,倒槽前西南暖濕空氣與東南氣流相遇,兩支氣流耦合加強,大量暖濕氣流在南風帶動下沿低層強冷墊向北、向上爬升,暖濕空氣被強迫抬升,使冷暖氣流在鋒面附近強烈交匯。降雪過程中,暖濕氣流和干冷空氣在承德上空長時間強烈交匯形成強降雪。

圖1 2010年1月3日08時500 hPa形勢場(a)和海平面氣壓場(b)

3.2 “過程2”

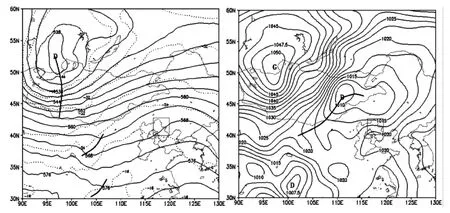

20日08時500 hPa上,貝加爾湖西部受高空冷渦及其低槽控制,冷渦中心位于97°E、53°N附近,并伴有-44℃冷中心,等溫線和等高線密集,溫度槽落后于高度槽,槽底不斷有冷空氣分裂南下華北。河套西部有一西風帶短波槽,槽前西南氣流與等溫線有明顯交角,有暖平流向下游輸送,同時其東側沿海有暖脊,南支槽位于104.2°~107.5°E、25.6°~33.7°N區域內,承德上空為西南氣流(圖2a)。冷渦緩慢東移南壓過程中不斷有冷空氣從冷槽中分裂南下并在華北地區堆積,南北兩支槽在112°E附近同位相疊加后繼續東移,槽前西南氣流加大。700 hPa上在河北上游有一冷式切變線,在移至河北過程中發展加強,切變線右側西南風速加大,承德始終位于切變線右側。850 hPa上在河北上游也存在一冷式切變線,切變線不斷加強并沿東南方向移至天津及以南地區,其右側偏南風加大。切變線使承德上空產生較強動力抬升作用,有利于上升運動發展加強,其右側西南暖濕氣流源源不斷向承德上空輸送水汽,為強降雪的發生提供了豐富水汽。20日20時地面圖上(圖2b),海平面氣壓場呈“西北高東南低”型。地面冷高壓位于貝加爾湖西部,中心氣壓高達1050 hPa,冷高壓在渦后西北氣流引導下向東南方向緩慢移動,其前部不斷有副冷鋒南下。蒙古氣旋中心氣壓為1010 hPa,中心位于46°N、110°E附近。地面鋒線位于高空槽前,槽后有較強冷平流,促使氣旋冷鋒前后溫度梯度加大,造成鋒生,加強了抬升作用,有利于輻合上升運動。在冷空氣的不斷補充和高空槽前正渦度平流減壓雙重作用下,蒙古氣旋發展加強,并以東偏南路徑緩慢移動,冷鋒后的強冷空氣為低空西南暖濕氣流抬升創造了條件,鋒前西南暖濕氣流沿著暖輸送帶爬升與北方南下干冷空氣在承德上空長時間交匯形成強降雪。

兩次過程環流形勢共同特征:500 hPa上貝加爾湖附近有冷渦,低層有切變線東移,持續的西南暖濕氣流向承德上空輸送了豐富水汽,地面上貝加爾湖以西有冷高壓。不同的是:“過程1”中槽前西南暖濕氣流與回流冷空氣共同作用形成回流天氣,低層有低渦并且有低空急流通過河北上空,地面影響系統為冷鋒倒槽;“過程2”中高空冷渦、西風槽和蒙古氣旋共同構成有利環流形勢,與“過程1”相比沒有低渦、低空急流和倒槽,地面影響系統為蒙古氣旋。

圖2 2015年2月20日08時500 hPa形勢場(a)和20日20時海平面氣壓場(b)

4 物理量場診斷分析

4.1 水汽條件

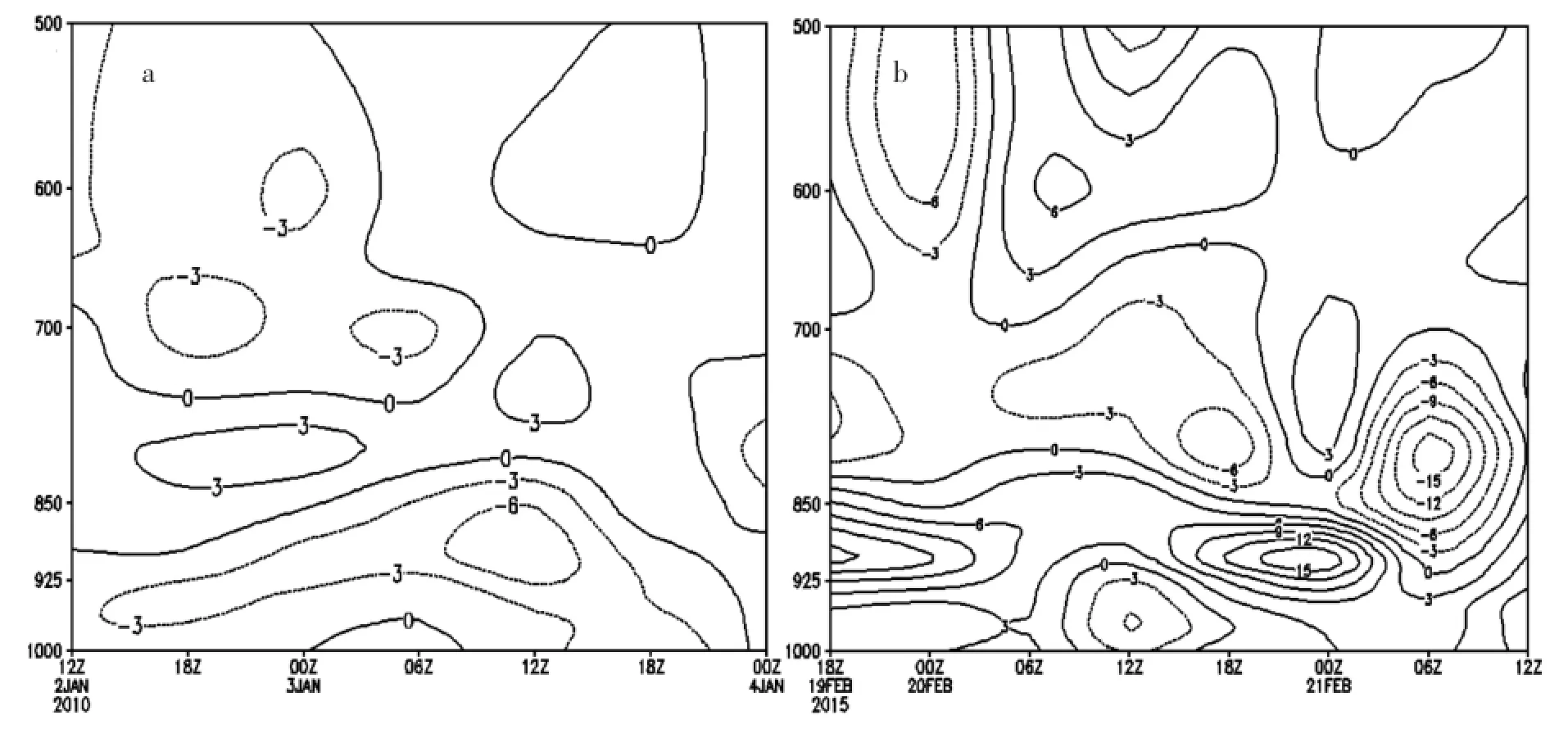

水汽通量散度是一個與垂直運動密切相關的物理量[12]。從兩次強降雪過程的水汽通量散度時間—高度剖面來看,“過程1”,降雪過程中850 hPa以下為輻合高值區(圖3a),說明水汽輸送主要來自低層且低層輻合上升運動明顯。3日02—20時,850 hPa以下為輻合區,850 hPa附近為輻散區,700 hPa至600 hPa之間輻合,這種輻合輻散交替結構,有利于加強上升運動和降雪。3日20時—4日08時,850 hPa以下輻合逐漸減弱,850 hPa以上輻散也迅速減弱,降雪隨之減弱。結合地面觀測資料可知,水汽通量散度輻合增強,則降雪增強;水汽通量散度輻合減弱,則降雪逐漸減弱。水汽通量散度輻合大值中心與強降雪有很好對應關系。“過程2”,20日02—08時,850 hPa以下為輻散區(圖3b),中心位于925 hPa附近,850 hPa以上為輻合區,這種垂直結構不利于上升運動和降雪,降雪也較弱。20日08—14時,850 hPa以下輻散逐漸減弱,降雪開始逐漸增強。20日14時—21日02時,925 hPa以下為輻合區,925~850 hPa為輻散區,850~700 hPa為輻合區,700 hPa以上為輻散區,這種從低層到高層輻合輻散交替結構,加強了大氣抽吸效應,使低空暖濕氣流上升運動加強,為發生強降雪提供有利水汽條件和動力條件,降雪強度也較大。21日02—14時,降雪區上空整層為輻散區,中心位于925 hPa附近,中心值為15 g/(hPa·cm2·s),這種結構有利于下沉運動發展而不利于降雪,降雪隨之減弱停止。21日14—20時,低層輻合迅速增強,輻合中心位于850~700 hPa之間,其中心值為-15 g/(hPa·cm2·s),強烈的輻合非常有利于水汽集中上升,從而為降雪提供水汽,但由于降雪持續時間短,降雪量級較小,最終隨著系統移出承德,降雪結束。

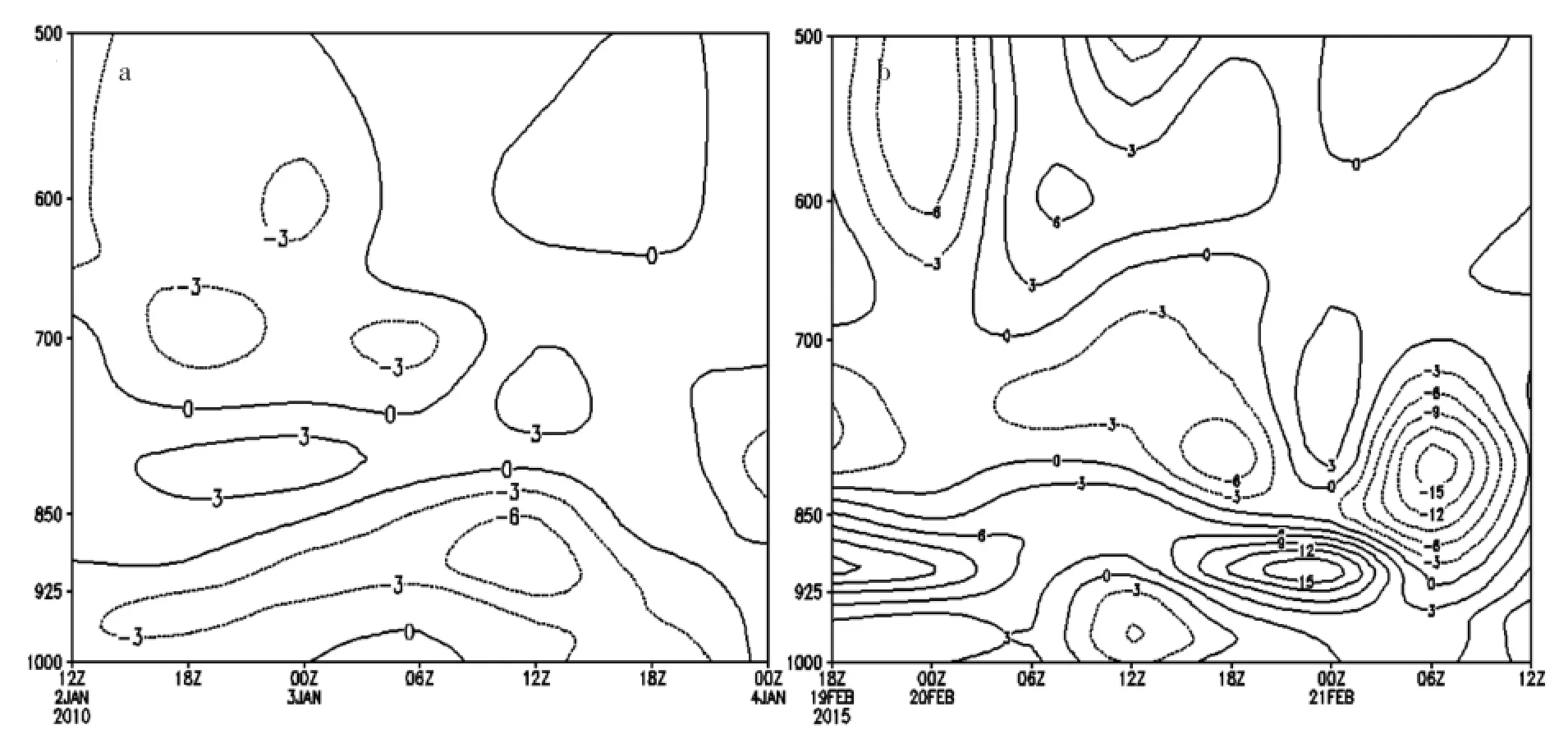

圖3 “過程1”強降雪中心水汽通量散度時間—高度剖面(a)和“過程2”強降雪中心水汽通量散度時間—高度剖面(b)(單位:g/(hPa·cm2·s))

4.2 動力條件

4.2.1 垂直速度

“過程1”,2日20時—3日02時,850 hPa以上為下沉運動,850 hPa以下為上升運動(圖4a)。3日02—20時,隨著系統移近,動力抬升增強,上升運動逐漸加強同時向上擴展至400 hPa,850 hPa和500 hPa附近均有一中心值為-6×10-3hPa/s的上升中心;3日20時—4日08時,系統逐漸移出承德,動力下沉加強,上升運動逐漸減弱,下沉運動不斷發展,降雪也隨之減弱。上升運動最強時段與降雪最強時段相對應,可見強上升運動有利于降雪。“過程2”,20日02—08時垂直運動較弱,因為冷渦和低層切變線距承德較遠,動力抬升條件弱,降雪也較弱(圖4b)。20日08—20時垂直運動逐漸加強,700 hPa以上為下沉運動,中心位于400 hPa附近,中心值為2× 10-3hPa/s;700 hPa以下為上升運動,中心位于850 hPa附近,中心值為-4×10-3hPa/s,這種“高層下沉、低層上升”結構有利于促進降雪。隨著冷渦中心南壓、切變線及蒙古氣旋迫近,承德上空產生較強動力抬升作用,引發上升運動發展,而上升運動發展有利于水汽上升凝結并增強降雪[13]。21日02時,下沉運動發展旺盛,強下沉運動抑制了降雪的發生發展,降雪減弱至停止。21日08—14時,隨著上升運動發展而引發降雪重新開始并逐漸加強,但由于降雪持續時間短,降雪量級較小。隨著系統繼續東移,下沉運動發展加強,降雪在傍晚減弱停止。

圖4 2010年1月2日20時—4日08時(a)和2015年2月20日02時—21日20時(b)強降雪中心垂直速度時間—高度剖面(單位:hPa/s)

4.2.2 渦度

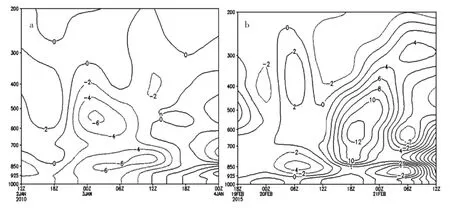

“過程1”,2日20時—3日08時整層均為隨時間減弱的負渦度;3日08—20時隨著正渦度迅速發展加強同時向上下擴展(圖5a),降雪也逐漸加強。850 hPa以上均為正渦度,正渦度大值中心位于400 hPa附近,中心值為12×10-5s-1;850 hPa以下為負渦度,負渦度大值中心位于925 hPa附近,中心值為-6×10-5s-1;3日20時—4日08時,渦度表現為整層均為正,降雪強度也明顯小于3日白天,這是地面倒槽減弱東移逐漸遠離承德的緣故。“過程2”,20日02—08時承德上空為正渦度區控制(圖5b),強度較弱,冷空氣活動不強,降雪也較弱。20日08時—14時,隨著冷渦進一步東移南壓,從高空冷渦區有正渦度向下輸送,引發高低層渦度發展加強,而整層均為正渦度對上升運動最有利[14],這種結構加強了上升運動,引發降雪加強。20日20時,上層負渦度中心值為-5×10-5s-1,0線位于500 hPa~400 hPa之間,下層正渦度中心值為6×10-5s-1,渦度場表現為“上負下正”結構,這種結構也有利于上升運動和降雪。20日20時—21日02時,正渦度中心逐漸加強并向上擴展,低層850 hPa附近有負渦度在發展。隨著系統東移,承德上空轉為平直緯向環流,蒙古氣旋后部的下沉運動也不利于降雪發生發展,水汽輸送也較弱,降雪逐漸減弱停止。21日08—14時,負渦度雖逐漸發展,但在蒙古氣旋后部冷空氣和水汽輸送加強的共同影響下,降雪又重新開始,但強度明顯弱于20日,最終降雪在傍晚停止。

圖5 “過程1”(a)和“過程2”(b)強降雪中心渦度時間—高度剖面(單位:10-5/s)

4.2.3 垂直螺旋度

垂直螺旋度就是指螺旋度在垂直方向分量。垂直螺旋度將垂直運動和渦旋運動緊密聯系起來,在一定程度上不僅能反映系統維持狀況,還能反映系統發展、天氣現象的劇烈程度。p坐標系下垂直螺旋度h=(?v/?x-?u/?y)(-ω/ρg)=ω/ρg。從表達式可知:若有上升運動并伴有正渦度,則有正垂直螺旋度;若有下沉運動并伴有正渦度,則有負垂直螺旋度。由圖6a可以看出,在“過程1”中,雖然2日20時—3日08時整層垂直螺旋度均為正值,但整層均為負渦度,垂直運動以弱下沉運動為主,降雪強度較小;3日08—17時850~400 hPa之間的垂直螺旋度為正值,中心位于600 hPa,中心值為32×10-9hPa/s2,850 hPa以下有較弱負垂直螺旋度,此時垂直上升運動強烈,降雪也逐漸加強;3日20時整層垂直螺旋度均為正值,中心位于700 hPa附近,中心值為40× 10-9hPa/s2;3日20時—4日08時正垂直螺旋度逐漸減弱,負垂直螺旋度開始發展。由圖6b可見,在“過程2”中,20日08—20時降雪區上空均為正渦度,而垂直螺旋度以700 hPa為分界線,呈“上負下正”結構且低層正垂直螺旋度大于高層負垂直螺旋度。這種配置有利于維持較強上升運動,同時又能促進地面氣旋發展,有利于促進降雪[15]。21日02時,從低層到高層的垂直螺旋度呈“負正負正”交替結構且低層負垂直螺旋度遠大于上層正垂直螺旋度,即低層輻散遠大于高層輻合,這種配置有利于下沉運動發展并抑制降雪的發生發展,降雪減弱停止。21日08—14時,低層正垂直螺旋度逐漸加強并向上擴展,降雪再次開始,但強度較弱,降雪在傍晚結束。

圖6 “過程1”(a)和“過程2”(b)強降雪中心垂直螺旋度時間—高度剖面(單位:hPa/s2)

5 結論

(1)“過程1”,500 hPa冷渦、700 hPa切變線、850 hPa低渦以及冷鋒倒槽共同構成了有利天氣形勢,西南暖濕氣流與回流冷空氣共同作用形成回流天氣,降水系統時空配置很好,同時低空急流輸送了大量水汽和暖濕氣流至承德上空與從北部南下冷空氣強烈交匯,這些系統共同作用產生了強降雪。

(2)“過程2”中,主要影響系統為西風槽和蒙古氣旋,同時低層有切變線相配合,前者帶來干冷空氣,后者右側西南氣流帶來暖濕空氣,兩股氣流在承德上空持續交匯而產生強降雪,持續的西南氣流對強降雪形成和維持至關重要。

(3)兩次過程共同特征:500 hPa貝加爾湖附近冷渦、低層有切變線緩慢東移、持續的暖濕氣流為降雪區提供了豐富水汽。在降雪強盛期,干冷空氣與暖濕氣流在低層匯合,低層暖濕空氣旋轉上升,產生強輻合上升運動,促進降雪;地面圖上貝加爾湖以西存在冷高壓,海平面氣壓場為“北高南低”型。

(4)兩次過程中水汽充沛,水汽條件與強降雪區有很好匹配關系:水汽通量散度輻合中心與強降雪有很好對應關系。

(5)動力條件是形成強降雪的重要因素。降雪過程中,上升運動發展,有利于水汽上升凝結促進降雪;“高層下沉、低層上升”結構增強了大氣上升運動,有利于增強降雪。降雪過程中,整層為正渦度最有利于上升運動和降雪;垂直螺旋度為正值或呈“上負下正”結構,有利于降雪。

[1] 張恒德,宗志平,安新宇.2010年3月14日華北強降雪的模擬和特征分析[J] .沙漠與綠洲氣象,2013,7(2):1-8.

[2] 任麗,矯玲玲,張桂華,等.黑龍江省2009年3次暴雪過程的螺旋度分布特征分析[J] .沙漠與綠洲氣象,2011,5(3):21-24.

[3] 段麗,張琳娜,王國榮,等.2009年深秋北京大雪過程的成因分析[J] .氣象,2011,37(11):1343-1351.

[4] 吳振玲,汪靖,趙剛,等.天津地區一次大到暴雪天氣的診斷分析[J] .氣象與環境學報,2012,28(6):8-13.

[5] 宮德吉,李彰俊.低空急流與內蒙古大(暴)雪[J] .氣象,2001,27(12):3-7.

[6] 陳雪珍,慕建利,趙桂香,等.華北暴雪過程中的急流特征分析[J] .高原氣象,2014,33(4):1069-1075.

[7] 耿建軍,李浚河,杜佳,等.2013年北京地區一次強對流降水天氣成因分析[J] .氣象與環境科學,2016,39(1):52-58.

[8] 牛淑貞,張宇星,呂林宜.一次冷渦橫槽型強對流天氣過程分析[J] .氣象與環境科學,2013,36(2):1-9.

[9] 申李文,苗愛梅,趙建峰.2011年山西省一次連續性降雪過程成因分析[J] .氣象與環境科學,2013,36(1):7-14.

[10] 呂新生,王瑩,李圓圓,等.濕位渦在一次北疆暴雪天氣中的應用[J] .沙漠與綠洲氣象,2012,6(5):7-11.

[11] 李如琦,牟歡,肉孜·阿基,等.2011年深秋北疆暴雪過程成因分析[J] .沙漠與綠洲氣象,2013,7(2):9-14.

[12] 賈宏元,穆建華,孔維娜.2004年寧夏一次區域性大到暴雨的診斷分析[J] .干旱氣象,2005,3(2):25.

[13] 侯瑞欽,張迎新,范俊紅,等.2009年深秋河北省特大暴雪天氣成因分析[J] .氣象,2011,37(11):1352-1359.

[14] 趙斌,趙萃萍,閆巨盛,等.河北兩次大(暴)雪過程對比分析[J] .氣象科技,2010,38(3):281-288.

[15] 遲竹萍,李昌義,劉詩軍.一次山東春季大暴雨中螺旋度的應用[J] .高原氣象,2006,25(5):792-799.

Contrast Analysis of Two Heavy Snowfall Processes in Northern Hebei Province

YANG Jie,YANG Mei,GAO Yanchun,ZHANG Xiaohui

(Chengde Meteorological Bureau,Chengde 067000,China)

In order to reveal the development mechanisms of heavy snowfall in Northern Hebei,two heave snow processes on January 3rd to 4th,2010 and February 20th to 21st,2015 were analyzed. A contrast analysis of their meteorological characteristics was made from aspect of synoptic situation and physical mechanism by means of numerical diagnosis with NCEP Reanalysis data and conventional observation data.The reasults show that the two processes have different effects on the system,but there is a cold vortex at 500 hPa near Lake Baikal,an eastward slow-moving shear line at mid-low levels,as well as the appearance of cold high pressure at the surface to the west of Lake Baikal and the sea level pressure field“northwest-high southeast-low”are their common conditons. This is also conducive to the emergence of heavy snowfall conditions in Chengde City.The physical field has the following common characteristics during heavy snow fall.The water vapor flux converges at the lower level,and the convergence center has a good correspondence with the heavy snowfall.There is a strong ascending motion below 700 hPa,and there is an ascending center near 850 hPa.The vorticity above 850 hPa is positive.The distribution of vertical helicity in the whole troposphere is positive or“up-negative and low-positive”structure.

heavy snowfall;vapor;vertical velocity;vorticity;vertical helicity

P426.63

B

1002-0799(2017)01-0028-07

10.12057/j.issn.1002-0799.2017.01.004

2015-11-22;

2016-01-13

楊杰(1988-),男,助理工程師,目前主要從事短期天氣預報工作。E-mail:805171539@qq.com

楊杰,楊梅,高艷春,等.河北北部兩次強降雪過程對比分析[J].沙漠與綠洲氣象,2017,11(1):28-34.