化肥投入與環(huán)境庫茲涅茨曲線的關系檢驗與分析

韋佳伲++李曉玉

摘要:通過Eviews軟件建立模型,運用二階段最小二乘法,以貴州省境內南盤江流域化肥投入與貴州省農村居民2006-2015年的人均收入為樣本,研究了化肥3種主要污染元素氮、磷和溶解氧的投入對南盤江水資源的影響。結果表明,化肥投入與環(huán)境之間存在環(huán)境庫茲涅茨曲線,政府和相關部門應該對化肥投入造成的面源污染做出控制。

關鍵詞:環(huán)境庫茲涅茲曲線;化肥投入;面源污染;貴州省南盤江流域

中圖分類號:S19 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2017)05-0996-06

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2017.05.053

Test and Analysis on the Relationship Between Fertilizer Input and Environmental Kuznets Curve——Taking Nanpan River of Guizhou as an Example

WEI Jia-nia,LI Xiao-yub

(China University of Geosciences,a.Marxism Institute;b.School of Public Administration,Wuhan 430074,China)

Abstract: The Eviews software was used to establish the model. By application of the least squares second-order method, and taking the fertilizer input of Nanpan River and the per capita income of rural residents from 2006 to 2015 in Guizhou province as sample, the effect of three major pollution elements including nitrogen, phosphorus, and dissolved oxygen input on the water resources in Nanpan river was evaluated. The results showed that environmental Kuznets curve existed between fertilizer input and environment. The government and related departments should control the environmental pollution of non-point source caused by fertilizer input.

Key words: environmental Kuznets curve; fertilizer input; non-point source pollution; Nanpan River in Guizhou province

農業(yè)面源污染的概念大致可以分為廣義和狹義概念,從廣義的角度來看,農業(yè)面源污染是指在農業(yè)生產生活中產生的、隨機性大且范圍較大的、沒有使用適當?shù)姆椒▉硖幚淼摹Υ髿狻⑺⑼寥涝斐杉爸参锖娃r作物所造成的污染[1]。狹義的農業(yè)面源污染指在農業(yè)生產活動中,施用化肥和農藥以及過度施用農膜所釋放的重金屬污染物隨著降水和農業(yè)灌溉,進入水體造成的污染。隨著農業(yè)發(fā)展的進一步工業(yè)化,傳統(tǒng)的農業(yè)生產已經被大量農用化學物質,如化肥和農藥以及農用能源所替代,與之相伴的就是污染問題的不斷加劇和持續(xù)升級。

根據(jù)資料測算,當代農業(yè)至少有3/5是通過施用化肥而獲得的產量提高。在對一些發(fā)達的地區(qū)的研究中可以看出,全球化肥平均施用量竟然達到了45%~60%,中國的化肥施用量與發(fā)達國家相比數(shù)據(jù)還要更高,與高施用量形成鮮明對比的是極低的利用率,氮肥的利用率為18%~45%,鉀肥的利用率為12.5%~35.0%,而磷肥的利用率僅為8%;中國每年的氮肥損失率最低時期達到30%,而最高的氮肥損失率達到了75%,這說明中國農戶在大量施肥,企業(yè)大量產肥,同時化肥施用嚴重不合理,產生了大量的化肥營養(yǎng)剩余,導致土壤板結,土質變差,土壤中大量的化肥剩余營養(yǎng)元素經過地表或淋濕,直接造成水體,包括淡水系統(tǒng)和海水系統(tǒng)的污染,引起水體的富營養(yǎng)化[2]。化肥污染分布范圍廣,隨機性大,潛伏性和滯后性強,加之中國相關機構對于農村面源污染的管理、檢測和控制難度較大,因此化肥污染已經成為現(xiàn)代農業(yè)非點源污染的一個非常重要的因素,控制化肥污染成為中國農村面源污染治理的一個極為重要的方面。

1 化肥投入與環(huán)境污染

很多學者從農戶的角度研究化肥投入與環(huán)境的關系,Bijay-singh等[3]研究了農戶傾向于施用氮肥的原因,比較了農戶施用氮肥所帶來的收入水平和減少氮肥施用所面臨的收入風險,當面臨風險決策時,農戶傾向于施用更多的氮肥。Minot等[4]建立模型研究了農戶施用化肥的決定因素,認為受教育的程度、農田的距離以及土地所有權是影響農戶施肥的三個因素,那些受教育不多,家庭所在地距生產地較遠和土地的權力邊界不清晰的農戶,施肥更多。Manyong等[5]通過建立模型對巴西農戶施用化肥的因素進行研究,認為農戶農業(yè)土地利用面積與化肥行業(yè)整體的供需情況是影響化肥施用的主要因素,其次單位家庭的農戶自身所積累起來的經驗也是影響因素之一。段亮等[6]從政府管控的角度分析太湖流域的面源污染情況,認為化肥過量施用尤其是磷肥的大量輸出導致了太湖水質逐年下降,經濟方法已經達不到緩解問題的作用,需要采用行政控制-命令的方式來治理面源污染,只有當政府采取相應的手段,才能提高太湖流域水環(huán)境質量。胡中華等[7]認為化肥污染是面源污染的一個重要方面,可以對化肥施用和化肥相關的污染行為進行立法,同時加強和完善與面源污染相關的水資源法。欒江等[8]以化肥為研究對象建立模型,證明勞動力轉移會使得家庭收入提高的同時對化肥的投入量增大,間接加重化肥污染轉移對農業(yè)生態(tài)環(huán)境的污染。

化肥的面源環(huán)境污染已經對化肥行業(yè)的發(fā)展產生了負向影響,對行業(yè)的穩(wěn)定也形成了威脅,必須使行業(yè)的發(fā)展方式由低效向高效轉變,促進化肥產業(yè)乃至整個農業(yè)產業(yè)結構的升級,隨著中國特色社會主義市場經濟和相關法治的建立以及稅制的進一步深化改革,僅憑行政手段來解決環(huán)境問題,已不能適應當前中國強烈的環(huán)保訴求。化肥投入與經濟以及環(huán)境之間的關系,是研究的重點。

2 環(huán)境庫茲涅茲曲線

2.1 國外相關研究

全球環(huán)境質量不斷惡化的問題引起了公眾的廣泛關注,學者們研究了許多解決環(huán)境問題的方法,以期更清晰地了解環(huán)境惡化的癥結。近20年來經濟增長對環(huán)境的影響已經成為經濟學家們研究的重點,研究中出現(xiàn)的一個特殊問題就是關于環(huán)境與經濟增長尤其是與“污染收入”增長之間的關系[9]。公共環(huán)境學與經濟學者認為在經濟發(fā)展的初期階段環(huán)境質量會惡化,但隨著經濟發(fā)展環(huán)境質量將得到改善,換句話說,環(huán)境壓力增加速度比人均收入增長的快,但隨著人均GDP增長環(huán)境壓力將會減小[10]。在這個系統(tǒng)中收入變化和環(huán)境質量之間的關系被稱為環(huán)境庫茲涅茨曲線(EKC),它來源于一個開口向下的二次函數(shù)關系,EKC的曲線邏輯比較直觀,在工業(yè)化的第一個階段,污染極速增加,因為工業(yè)化的初期是材料輸出的高峰期,對于清潔的水和空氣來說,人們更加偏愛好的工作和高工資[11]。工業(yè)快速發(fā)展的最終結果就是對自然環(huán)境中資源最大效率的利用和最大限度的排放,轉換為環(huán)境壓力,人們沒有能力支付或者直接忽略由于經濟增長而造成的環(huán)境損害。在工業(yè)化的后期,隨著收入的增加,人們意識到環(huán)境的價值,政府機構開始起作用使污染開始減少,因此EKC曲線假說證實了一種經濟活動與環(huán)境壓力或是資源枯竭壓力之間的關系[12]。EKC曲線同時繪制了污染指標和人均收入的變化情況,世界環(huán)境的惡化取決于世界人均收入,是一種正態(tài)分布假設,實際收入水平遠遠低于假設水平。簡而言之,環(huán)境庫茲涅茨曲線為一個國家一個社會提供了如何用技術測量環(huán)境質量改變的方法,主要是研究人類行為的二維空間。

2.2 國內相關研究

陳勇等[13]通過環(huán)境庫茲涅茨曲線研究了陜西省1992-2008年的化肥投入密度,建立了9個污染指標并利用Eviews對參數(shù)進行估計,如果政府采取有效的措施,化肥的施用量會隨著經濟的發(fā)展而減少。許和連等[14]采用地理加權回歸模型研究了中國2000-2009年30個省份樣本數(shù)據(jù),結果表明中國化肥投入量不斷增大所帶來的面源污染與其宏觀經濟增長之間存在倒U型曲線的關系。李海鵬等[15]認為化肥和農藥投入密度、畜禽糞尿排泄物密度與經濟增長均具有顯著的倒U型關系。史磊等[16]研究了1992-2013年山東省的面源污染,以化肥農藥和農膜為污染指標,證明了山東省農業(yè)經濟增長和面源污染存在著顯著的倒U型關系。劉志欣等[17]以重慶市的農業(yè)面源環(huán)境為研究對象,通過Eviews對參數(shù)進行估計,證實了化肥的使用水平與農民人均收入之間呈現(xiàn)典型的倒U型曲線。

3 化肥投入與環(huán)境庫茲涅茨曲線的檢驗分析

由美國著名的經濟學家西蒙·庫茲涅茨在研究經濟的增長與個人收入相關問題時所提出的環(huán)境庫茲涅茲曲線(Environmental Kuznets Curve)又稱為過山車理論。1979-1990年Grossman對歐亞66個國家和地區(qū)空氣中所含有的14種污染物以及1977-1988年對水資源進行研究時發(fā)現(xiàn)的10種水污染物的變動情況進行了研究,結論表明,環(huán)境中的污染物(這里所說的環(huán)境包括大氣和水在內的環(huán)境資源)與人均國民收入的變動呈現(xiàn)倒U型曲線關系[18]。EKC曲線理論提出以來,由于污染物樣本選取的多樣性和變動性,同一區(qū)域內樣本會有差異,同種屬性的不同區(qū)域樣本也具有多樣性,隨著樣本選取的時間不同,污染物樣本含量同樣會出現(xiàn)差異,因此造成了研究成果上的差異。雖然存在差異性,EKC假說仍然被證實是研究經濟與環(huán)境之間相關關系的一個重要的方法。

2006年Managi等[19]提出支撐EKC假說的三種理論:第一是產業(yè)結構變動,從農業(yè)向工業(yè)密集型產業(yè)再向技術密集型產業(yè)的轉化;第二是經濟收入水平差異,由于經濟發(fā)展的水平不同,尤其是收入因素,導致人們對環(huán)境的需求不同[20];第三是生產技術發(fā)展水平,由于技生產工具發(fā)展程度,生產力的發(fā)展水平的促進或是阻礙,使環(huán)境相關的政策只能達到一定的水平才能實現(xiàn)[21],環(huán)境保護技術的提高、環(huán)境與自然資源對人們生活的影響、環(huán)境修復和治理的水平都不斷得到增強。通過相關研究的對比發(fā)現(xiàn),用生產率指標即產量和實際工作時間的比例與污染物排放的指標相比,后者在實踐運用中誤差更小,在一個合理的水平下,不同的區(qū)域樣本和標的物樣本之間存在誤差是可以接受的。

3.1 Grossman分解模型

1995年Grossman方程由Grossman等在對環(huán)境與經濟之間的相關關系進行研究時提出[22]。首先,對環(huán)境污染排放有:

EPt=■■■Yt (i=1,2,…n) (1)

式中,t變量為時間(某一時間段),Yt表示在t時間段內某個地區(qū)的國內生產總值;EPit變量指i企業(yè)在t時間段內的污染排放量,Yit變量指i企業(yè)在t時間段內的生產增加值;EPit/Yit為污染強度指標,是企業(yè)i在這一時間段內的單位增加值污染排放量,用Iit表示。Yit/Yt表示企業(yè)i增加值占GDP的比重,用為Rit表示。則,公式(1)可以改寫成:

EPt=■YtIitRit (2)

對公式(2)求導,在等式的兩邊同時除以一個變量函數(shù)EP可以得出:

E■/EP=■/Y+■si(■i/Ii)+■si(■i/Ri) (3)

在公式(3)中,si表示i企業(yè)的污染排放量在全國某個時期內總污染排放量中所占的比重;等式右邊的Y表示經濟發(fā)展水平對與環(huán)境的損害程度,第二項表示通過提高生產力的水平,改進生產技術,對農田施肥而對環(huán)境的損害程度,第三項表示農業(yè)產業(yè)結構向工業(yè)產業(yè)結構再向技術密集的產業(yè)結構變化而對環(huán)境的損害程度。

3.2 環(huán)境庫茲涅茨曲線檢驗模型

EPit=β0+β1(GDP/capita)it+β2(GDP/capita)it2+?琢Xit+εit (4)

對公式(4)進行對數(shù)形式的檢驗,模型為:

lnEPit=β0+β1ln(GDP/capita)it+β2ln(GDP/capita)it2+?琢Xit+εit (5)

式中,GDP/capita變量相當于人均國民收入,X為控制變量因素,包括人口、收入、流域面積、污染面積及文化教育水平等因素,εit為殘差。由此可見,當β1大于0,β2等于0時,人均國民收入與環(huán)境存在著正相關關系,即環(huán)境的質量并不會隨著經濟增長而同時增長,如果環(huán)境質量的下降速度與經濟增長的速度呈正比,經濟增長會造成環(huán)境的損害;當β1小于0,β2等于0時,環(huán)境質量與經濟增長的水平呈正比關系,由于經濟的不斷發(fā)展,最終環(huán)境會得到提升,環(huán)境的改善是建立在經濟不斷進步基礎之上的,二者之間的關系是一種互補型的同向單調遞增和遞減關系。當β1小于0,β2大于0時和當β1大于0,β2小于0時,這兩種情況帶入方程都可以說明經濟的增長會與環(huán)境質量產生關系,但這種關系不是簡單的遞增/遞減關系,而是環(huán)境污染與經濟增長所呈現(xiàn)的是一種倒U關系,經濟不斷發(fā)展對環(huán)境造成嚴重的損害,但當經濟發(fā)展與環(huán)境損害達到一定的限度值后,經濟繼續(xù)發(fā)展,但環(huán)境會得到改善。

3.3 實證分析

環(huán)境庫茲涅茨曲線檢驗模型決定了數(shù)據(jù)分析的方法有兩種,一種是求解某地區(qū)中的某化肥企業(yè)在一定時期內經濟收入與環(huán)境質量的關系,在時間順序固定的情況下,可以采用橫截面數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑和計算方法,即橫截面數(shù)據(jù)分析法;第二種是在不同的時間點上的關于某地區(qū)某化肥生產企業(yè)的收益與其對環(huán)境影響的關系,檢驗收入與環(huán)境的關系是否會隨著時間點的改變而發(fā)生改變,即時間序列數(shù)據(jù)檢驗法。這兩種方法僅證明人均收入與化肥污染存在相關性,即運用了EViews軟件來研究相關數(shù)據(jù)。運用二階段最小二乘法(TSLS),第一階段可以對求出簡化方程,產生一個工具變量;第二階段可用代替所估計方程右邊的Y變量得出參數(shù)的估計值,因此工具變量可以直接應用TSLS來實現(xiàn)[23]。模型中的每個內生說明的工具變量都在前定變量中選取,隨機效應模型則運用誤差成分二階段最小平方法[24]以及明確地說明固定效應模型(Fixed effects model),即有n個不同的截距,其中每個截距對應單獨的個體以及隨機效應模型(Random effect model),把固定的回歸系數(shù)看作是隨機變量兩者之間的結果。最后通過Hausman檢驗說明固定效應模型與隨機效應模型所構成的混合模型(Mixed model)的結果,再在兩者之間進行取舍。本研究以貴州省南盤江流域2006-2015年3種主要化肥污染物氮(N)、磷(P)、溶解氧(DO)為目標數(shù)據(jù),測算污染物與農村家庭人均收入之間的關系,其中化肥施用數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局網站、貴州省人均收入數(shù)據(jù)來源于貴州統(tǒng)計年鑒,運算各個元素對人均收入的影響,可將影響元素帶入公式(5)建立方程:

Pit=y′it?茁+xit?墜+?酌i+εit (i=1,…N;t=1,…T) (6)

Pjit=Gj(yit)+Xjit?墜j+?祝ji+εjit(j=1,…M;i=1,…N;t=1,…N) (7)

方程的設置需要考慮兩個因素,即不論是否采取對數(shù)函數(shù)的形式,EKC曲線都是對稱的,首先研究EKC曲線時,可以建立一個聯(lián)立方程,但需保證在以P和Y為底數(shù)的對數(shù)函數(shù)方程中,EKC曲線的污染方程要與這個聯(lián)立方程的模型一致,并且求解的方程,也就是產出方程也需要采用與農業(yè)生產函數(shù)相對應的對數(shù)形式;其次,沒有運用對數(shù)函數(shù),EKC曲線同樣仍然能對稱,這就表明,EKC曲線的轉折點,也就是收入的轉折點(經濟因素)在這個點的左右存在對稱關系,即到達轉折點時,環(huán)境損害的速率與改善環(huán)境損害的速度是一致的。達到這個轉折點后,還會存在這樣一種情況,隨著農村居民家庭收入的不斷增加(經濟增長),環(huán)境的損害值為負,但在現(xiàn)實的生活中,環(huán)境不可能倒退到人類出現(xiàn)之前的臨界值,為了避免這種情況,采用自然對數(shù)形式來研究環(huán)境與污染之間的關系。

方程(8)中,X變量是一種外生變量,引入到方程中,表示N、P、DO 3種污染因素對收入的影響值。

?籽1=X1?茁1+X3?茁1+g1(y)+ε1

?籽2=X2?茁2+X3?茁2+g2(y)+ε2 (8)

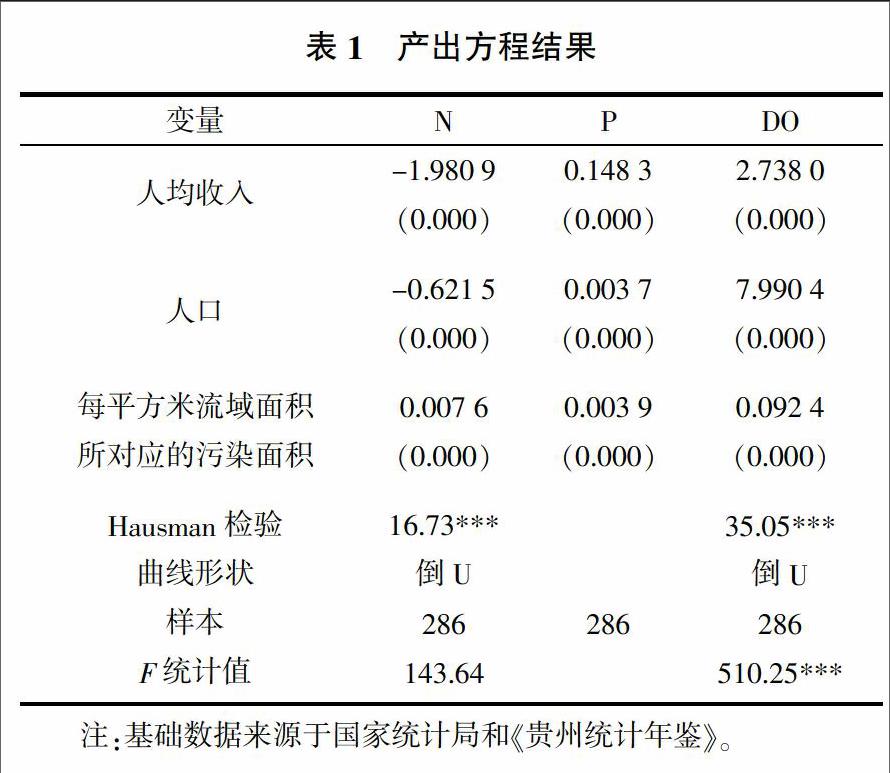

結合南盤江流域在貴州省境內2006-2015年農村家庭人均收入(Income),人口(Population)以及每平方米流域面積所對應的氮(N)、磷(P)及溶解氧(DO)的污染面積(換算為英畝Acres)的數(shù)據(jù),觀察3種污染元素的樣本所對應變量求解聯(lián)立方程(8)(表1)。結果表明,N和DO均通過Hausman檢驗,得出的曲線形狀為倒U型曲線,與EKC曲線方程相符。為進一步測算南盤江流域人均收入對于面源污染的轉折點,通過表1的產出方程,可以將3種元素污染與人均收入的轉折點均預設為12 000元,即當人均收入超過12 000元時,3種元素對面源環(huán)境的污染會隨著人均收入增加而降低,收入的加權系數(shù)為負,表明這3種污染元素在水中的溢出效應顯著。

3.4 結果與討論

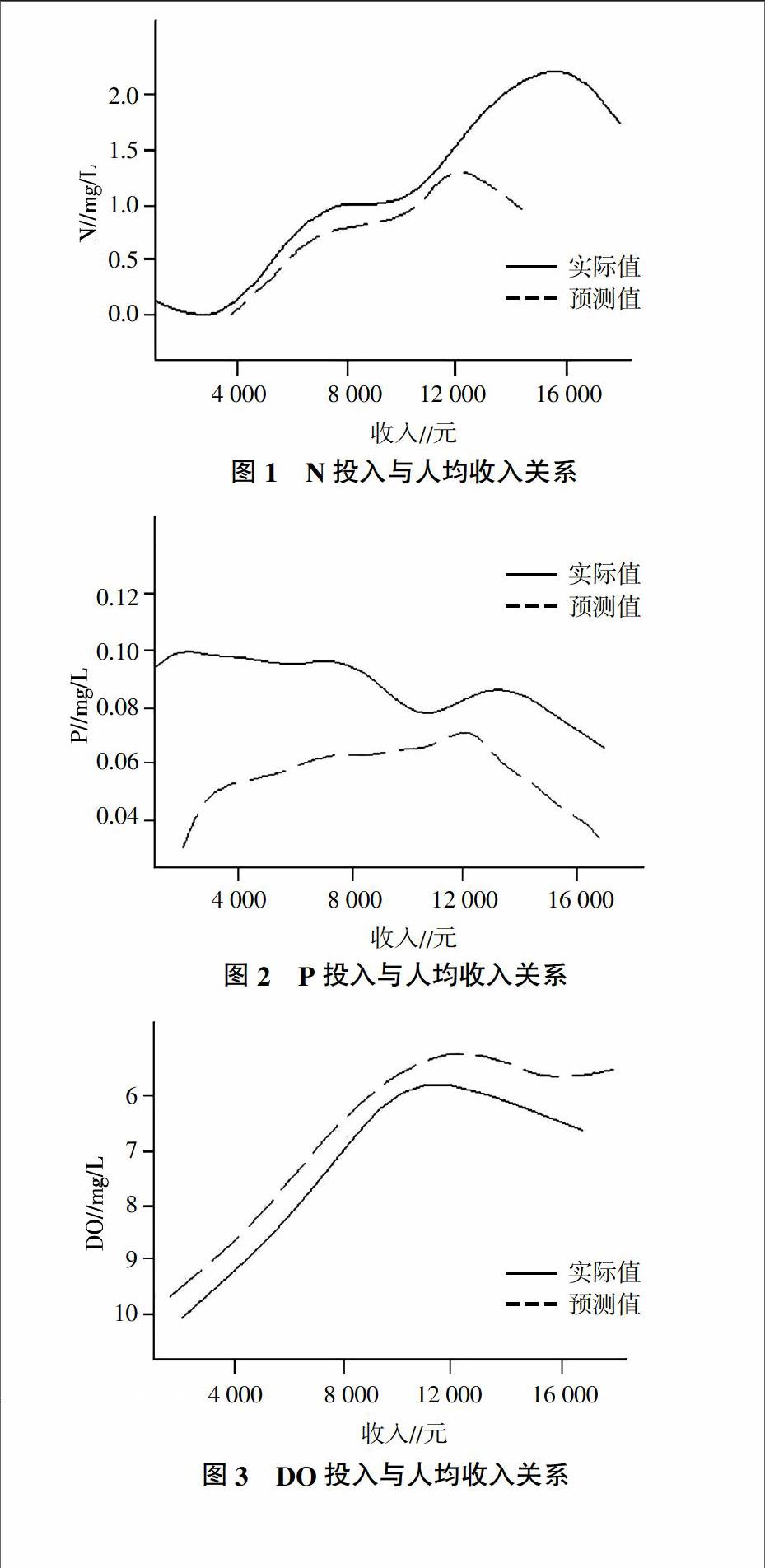

通過實證分析結果可以看出,①N、P、DO污染物質的計量標準不同,不能用一張圖表示。②南盤江流域內的化肥投入和經濟增長對與農村面源環(huán)境確實存在EKC曲線。發(fā)展農村地區(qū)的經濟必然會對環(huán)境的改善有所幫助,即在面源污染地區(qū)尤其是經濟不發(fā)達的地區(qū),通過經濟手段來治理環(huán)境問題是可行的,但在運用經濟手段治理環(huán)境問題之前必須認識到農業(yè)生產過剩已經給環(huán)境帶來了不可逆的損害,且經濟手段治理環(huán)境的運行成本較大。經濟增長與環(huán)境改善之間并沒有必然性,因此目前只能人為地促進二者的一致性。③由圖1可知,N元素對南盤江水資源存在較大的影響。現(xiàn)實轉折點比預測轉折點高,為16 487.95元;由圖3可以看出,DO污染與人均收入之間存在非常明顯的倒U曲線,當轉折點在10 339元時,人均收入增長不會再對環(huán)境產生影響;圖2中P元素對水域的污染峰值不穩(wěn)定,隨著人均收入的增長,污染呈現(xiàn)一種小幅的倒U曲線,但整體上還是大致與EKC模型相符合。④當達到上述兩個轉折點時,農戶對肥料的施用就不會再對環(huán)境造成負面影響;反之,人們會對環(huán)境進行修復,而環(huán)境也會進行資源再造,進行自我修復。當前中國的經濟在不斷發(fā)展,農業(yè)面源污染的程度也變得越來越嚴峻,化肥的使用量依然處于總體增長的趨勢,要解決流域內化肥使用帶來的農業(yè)面源污染問題,僅僅是降低企業(yè)產量或者是禁止農民施用化肥,都不能改善已經污染的環(huán)境。要提高農業(yè)面源污染治理效率,可以從農業(yè)生產要素投入方面進行相關研究,降低農民、企業(yè)以及農業(yè)產出對化肥的投入,從而有效控制相關要素對于化肥的依賴,提高農民對環(huán)境治理的投入,在改善環(huán)境的同時不損害農民的利益。

4 小結與建議

隨著科技的不斷進步,重工業(yè)在生產中占據(jù)了重要地位;絕大多數(shù)人會傾向于發(fā)展工業(yè)提高經濟而不會選擇農業(yè)[25];經濟發(fā)展較弱的地區(qū)生產社會化程度不斷提高,區(qū)位因素和自然因素在生產中的作用也越來越明顯,國民收入不斷提高的同時收入之間的差距也隨之不斷擴大,最后形成迅速增長的直線函數(shù)。因此,在生產達到頂峰時,環(huán)境和區(qū)位因素將不再是經濟增長和擴大收入的優(yōu)勢,市場自發(fā)解決經濟問題,使得生產要素向尚未開發(fā)的地區(qū)轉移,甚至向落后地區(qū)轉移,此時收入受環(huán)境的影響因素開始下降,收入的差距減小。

在經濟發(fā)展過程中,環(huán)境與經濟狀況可以歸納為一種循環(huán)圈:經濟規(guī)模影響經濟結構,經濟結構影響環(huán)境水平,環(huán)境水平影響環(huán)境需求,環(huán)境需求影響經濟收入,經濟收入影響經濟規(guī)模。人們?yōu)榱俗非蠼洕娑畲笙薅鹊貕赫キh(huán)境和自然資源,導致生態(tài)環(huán)境持續(xù)惡化,當環(huán)境惡化到一定水平,再無法對經濟產生促進作用時,人們開始治理環(huán)境,隨后環(huán)境得到改善,環(huán)境與經濟的關系處于平穩(wěn)下降的狀態(tài)。

環(huán)境對農產品的生產和農作物的培植產生著巨大的影響,而農產品和農作物的生產在很大程度上依賴于環(huán)境,生態(tài)環(huán)境的破壞必然會對農業(yè)生產不利。基于以上分析的環(huán)境庫茲涅茨曲線不應作為政府不作為的借口,也決不能成為企業(yè)先污染,后治理的借口[26]。大量研究表明,氮盈余產生的主要原因是氮肥的使用率上升而吸收率下降,伴隨氮肥施用量上升而農產品產量下降,磷肥和溶解氧污染亦然。因此,農業(yè)面源的污染治理中,必須減少肥料投入,在減少肥料投入的基礎上提高肥料的利用率,這是有效降低氮盈余的一個主要方法。面源環(huán)境作為一個公共物品,是非常有可能成為“公地悲劇”的,任何生態(tài)環(huán)境都存在著一條生態(tài)紅線(閾值),在紅線允許的范圍內,人們可以有條件地從事各種經濟和生產活動;一旦人們的活動對環(huán)境的影響超越了紅線,環(huán)境退化就變得不可逆了,而用于恢復已經遭到破壞的環(huán)境需要用耗費無盡的治理成本。應該從提高農戶的收入著手,逐漸減少肥料投入,在減少肥料投入的基礎上提高肥料的利用率,這是有效降低面源污染元素盈余的主要方法。

參考文獻:

[1] 姜國基.簡析農業(yè)面源污染及防治對策[J].農業(yè)與技術,2014(1):240.

[2] 周玉文,汪明明,趙樹旗.城市地表徑流對城市水體富營養(yǎng)化的影響研究[A].北京綠色奧運環(huán)境保護技術與發(fā)展研討會論文集[C].北京:中國水利水電出版社,2005.

[3] BIJAY-SINGH,YADVINDER-SINGH, SEKHON G S. Fertilizer-N use efficiency and nitrate pollution of groundwater in developing countries[J].Journal of Contaminant Hydrology,1996, 20(3):167-184.

[4] MINOT N,KHERALLAH M,BERRY P. Fertilizer market reform and the determinants of fertilizer use in Benin and Malawi[A].Mssd Discussion Papers[C].Washington:International Food Policyresearch Institut,2000.

[5] MANYONG V M,MAKINDE K O,SANGINGA N,et al. Fertiliser use and definition of farmer domains for impact-oriented research in the northern Guinea savanna of Nigeria[J].Nutrient Cycling in Agroecosystems,2001,59(2):129-141.

[6] 段 亮,段增強,常 江,等.地表管理與施肥方式對太湖流域旱地氮素流失的影響[J].農業(yè)環(huán)境科學學報,2007,26(1):24-28.

[7] 胡中華,陳靜芝.化肥過度使用所導致的農業(yè)面源污染立法思考[J].安全與環(huán)境工程,2012,19(4):31-34.

[8] 欒 江,李婷婷,馬 凱.勞動力轉移對中國農業(yè)化肥面源污染的影響研究[J].世界農業(yè),2016(2):63-69.

[9] ARROW K,PIMENTEL D. Economic growth,carrying capacity, and the environment[J].Ecological Applications,1996,268(1):89-90.

[10] PARJIONO.Economic growth in Indonesia:the driving forces of the level and the growth rate of real per capita income:an econometric time series approach[D].Australia:James cook university,2009.

[11] TRIELOFF M,WEBER H W,KURAT G,et al. Noble gases,their carrier phases,and argon chronology of upper mantle rocks from Zabargad Island,Red Sea[J].Geochimica Et Cosmochimica Acta,1997,61(23):5065-5088.

[12] SHAFIK N. Economic development and environmental quality: An econometric analysis[J].Oxford Economic Papers,1994, 46(S):757-773.

[13] 陳 勇,馮永忠,楊改河.農業(yè)非點源污染研究進展[J].西北農林科技大學學報(自然科學版),2010(8):173-181.

[14] 許和連,趙德昭.農村剩余勞動力轉移的收斂性分析[J].農業(yè)技術經濟,2012(2):109-121.

[15] 李海鵬,張俊飚.中國農業(yè)面源污染與經濟發(fā)展關系的實證研究[J].長江流域資源與環(huán)境,2009,18(6):585-590.

[16] 史 磊,井曉文.青島市農業(yè)經濟增長與面源污染關系研究——基于EKC理論的實證分析[J].山東農業(yè)科學,2016, 48(2):166-169.

[17] 劉志欣,邵景安,李陽兵.重慶市農業(yè)面源污染源的EKC實證分析[J].西南師范大學學報(自然科學版),2015(11):94-101.

[18] BROADBERRY S. Innovation and growth in the global economy:Gene M. Grossman and Elhanan Helpman[J].International Journal of Industrial Organization,1992,10(2):323-324.

[19] MANAGI,SHUNSUKE. Pollution,natural resource and economic growth:An econometric analysis[J].International Journal of Global Environmental Issues,2006,6(1):73-88.

[20] 吳朝霞,羅理恒,李勇輝.環(huán)境管制水平區(qū)域性差異與污染產業(yè)區(qū)際轉移的效應研究[J].區(qū)域經濟評論,2015(6):117-123.

[21] 趙愛武,杜建國,關洪軍.環(huán)境稅情景下企業(yè)環(huán)境技術創(chuàng)新模擬[J].管理科學,2016,29(1):40-52.

[22] DONALDSON T,PRESTON L E. the stakeholder theory of the Corporation:concepts,evidence,and implications[J].Academy of Management Review,1995,20(20):65-91.

[23] 陳 靈,徐云松.西部大開發(fā)中的金融支持與區(qū)域經濟增長——基于西部地區(qū)省際面板數(shù)據(jù)的經驗分析[J].貴州大學學報:社會科學版,2011,29(5):39-47.

[24] 張新育.重復試驗隨機效應模型誤差方差的齊性檢驗(k=2)[J].應用概率統(tǒng)計,2006,22(1):43-55.

[25] 陳錫文.適應經濟發(fā)展新常態(tài) 加快轉變農業(yè)發(fā)展方式[J].求是,2015(6):20-22.

[26] 房維中.西部地區(qū)決不能走先污染后治理的老路[J].中國經濟報告,2012(3):1-2.