糞肥對不同類型土壤中沙門氏菌存活動態(tài)的影響

張?zhí)蚁?吳藝妍 田梓瑩+楊文浩

摘要:豬糞和雞糞是沙門氏菌的主要傳播載體。主要探討了豬糞和雞糞對土壤中沙門氏菌存活行為的影響,為防控土壤沙門氏菌污染和人畜共患疾病的暴發(fā)提供參考。研究采集了5種南方典型農(nóng)業(yè)土壤,通過添加豬糞和雞糞2種糞肥,利用室內(nèi)培養(yǎng)試驗,開展了沙門氏菌在土壤中的存活試驗,探討其存活影響因素。結(jié)果表明:(1)添加豬糞和雞糞的供試土壤中沙門氏菌濃度隨著時間變化的趨勢在培養(yǎng)初期有1個先升高后逐漸衰亡的過程。(2)添加豬糞土壤(21.11~45.26 d)中沙門氏菌的存活時間明顯長于添加雞糞的土壤(14.33~34.94 d),說明豬糞比雞糞更能促進沙門氏菌在土壤中的存活。(3) 土壤pH值(r=0.829)、有機碳含量(r=0.567)、總氮(r=0.466)和鉀含量(r=0429)是影響糞肥添加土壤中沙門氏菌存活的最重要因素。

關(guān)鍵詞:豬糞;雞糞;土壤;沙門氏菌;存活動態(tài)

中圖分類號: S182文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2017)05-0297-04

近幾十年來,我國畜禽集約化養(yǎng)殖業(yè)迅速發(fā)展,畜禽數(shù)量飛速遞增,在有效解決了人類飲食需求的同時,糞便的排放量也在增加,帶來嚴重的環(huán)境污染[1]。資料顯示,每年全國畜禽糞便年排放量達到40 億t,已成為與工業(yè)廢水、生活污水相并列的三大污染源之一[2-3]。目前,大量畜禽糞便沒有得到充分有效的利用,還有很多被隨意排放到自然環(huán)境中,使土壤、水體及大氣等自然環(huán)境受到了嚴重的污染[2-4]。

畜禽糞便含有大量的病原微生物和寄生蟲卵,畜禽糞便未經(jīng)無害化處理施入農(nóng)田后,病原微生物可以通過食物鏈進入人體,引發(fā)食源性疾病[5-7]。據(jù)統(tǒng)計,在世界各國的細菌性食物中毒中,沙門氏菌引起的食物中毒排列榜首,我國內(nèi)陸地區(qū)也以沙門氏菌為首位[8],進食被沙門氏菌污染的食品可引起傷寒、腹瀉及腸道炎癥反應,甚至死亡[6,9]。牛、 羊、狗和雞等動物是沙門氏菌的天然宿主,帶菌動物糞便是沙門氏菌污染環(huán)境、食品的主要來源,人類通過接觸畜禽糞便和食用污染土壤中的蔬菜水果等間接受到感染[9-10]。據(jù)調(diào)查,沙門氏菌在畜禽糞便和土壤中的存活時間可長達幾個月,然后通過地下水、植物等進入食物鏈[11-12],因此,研究畜禽糞便中沙門氏菌在土壤中的存活對土壤生物污染能力的評估和管理對人類的健康極為重要。目前,對于沙門氏菌通過畜禽糞便進入土壤后的環(huán)境行為等相關(guān)研究尚處于起步階段,且我國很少見沙門氏菌在農(nóng)業(yè)與環(huán)境中存活的研究報道。因此,研究沙門氏菌在糞肥添加土壤中的存活動態(tài)對于沙門氏菌引起的土壤生物污染的評估、控制、預防和修復技術(shù)具有重要意義。

1材料與方法

1.1供試菌株

供試病原菌為革蘭氏陰性沙門氏菌,沙門氏菌抗利福平馴化濃度為120 μg/mL,其最適生長溫度為 37.0 ℃。-80.0 ℃ 保存的沙門氏菌37.0 ℃培養(yǎng)活化后,與腦心萃取液培養(yǎng)基(添加100 μg/mL利福平)中恒溫振蕩培養(yǎng)(37.0 ℃,250 r/min)12 h 至沙門氏菌達到對數(shù)生長期初期,無菌磷酸緩沖液多次離心洗凈沙門氏菌表面的培養(yǎng)基,無菌水稀釋一定倍數(shù)后用紫外分光光度計測定其濃度,調(diào)節(jié)菌液濃度至沙門氏菌濃度為 1.0×107 CFU/mL。

1.2供試糞肥

供試糞肥分別為豬糞和雞糞。豬糞和雞糞采集自福建福州閩侯養(yǎng)殖場,豬糞和雞糞均為未經(jīng)堆肥的新鮮糞肥,風干研磨過篩后備用。豬糞和雞糞基本理化性質(zhì)參照南京土壤研究所編的《土壤農(nóng)化分析》進行分析,基本理化性質(zhì)見表1。

1.3供試土壤

供試土壤為福建省主要農(nóng)業(yè)土壤,包括水稻土、紅壤、黃壤、紫色土和風沙土。每個土壤均采集了3個重復樣品,每個樣品均為S形多點采集土壤表層土層(0~20 cm)的混合樣,去除植物根系與碎石塊,新鮮樣品采集后用冰袋包裝帶回實驗室馬上過 2 mm篩,一部分樣品 4 ℃冰箱中保存,加入適當比例的豬糞和雞糞,用于接種沙門氏菌進行存活試驗,同時測定添加豬糞和雞糞后土壤的物理化學性質(zhì),另一部分風干后過 2 mm篩土樣,用于土壤物理化學性質(zhì)測定。土壤理化性質(zhì)參照南京土壤研究所編的《土壤農(nóng)化分析》進行分析。豬糞和雞糞添加前后土壤物理化學性質(zhì)見

沙門氏菌至添加豬糞和雞糞的土壤中,接種土壤中沙門氏菌的最終濃度為106 CFU/g,25 ℃恒溫培養(yǎng)箱中避光培養(yǎng),在培養(yǎng)過程中通過測定土壤的質(zhì)量來調(diào)節(jié)土壤含水量的恒定。試驗同時進行3個平行和空白處理。培養(yǎng) 0、 1、 2、 3、 5、 7、 10、 15、 20、 25、 30 、 35 、 40 、45、55、65 d后,采樣測定土壤中沙門氏菌活細胞的濃度:0.1%蛋白胨緩沖液混勻采樣土壤,土壤懸浮液逐級稀釋到適當濃度,涂抹至大豆酪蛋白瓊脂培養(yǎng)基(添加100 μg/mL利福平),37 ℃培養(yǎng)箱培養(yǎng)過夜后計數(shù),計算出培養(yǎng)不同時間后土壤中存活沙門氏菌的濃度,該方法的最低檢測限為100 CFU/g,連續(xù)2次未能在土壤中檢測出沙門氏菌菌落時,停止取樣。

1.5統(tǒng)計方法

不同時間點檢測的土壤中沙門氏菌的存活濃度均轉(zhuǎn)化為lg(CFU/g),然后通過Weibull 單指數(shù)模型[13]模擬:

[JZ]lgNt= lgN0-( t/ δ)p;

式中:Nt為取樣時土壤中沙門氏菌的濃度,N0為土壤中沙門氏菌接種濃度,t為取樣時間,δ為尺度參數(shù),p為弧度參數(shù)(p>1,擬合曲線為凸狀;p<1,擬合曲線為凹狀)。

采用SPSS 18.0 軟件進行相關(guān)分析。圖件制作采用 Origin 8.1軟件。

2結(jié)果與分析

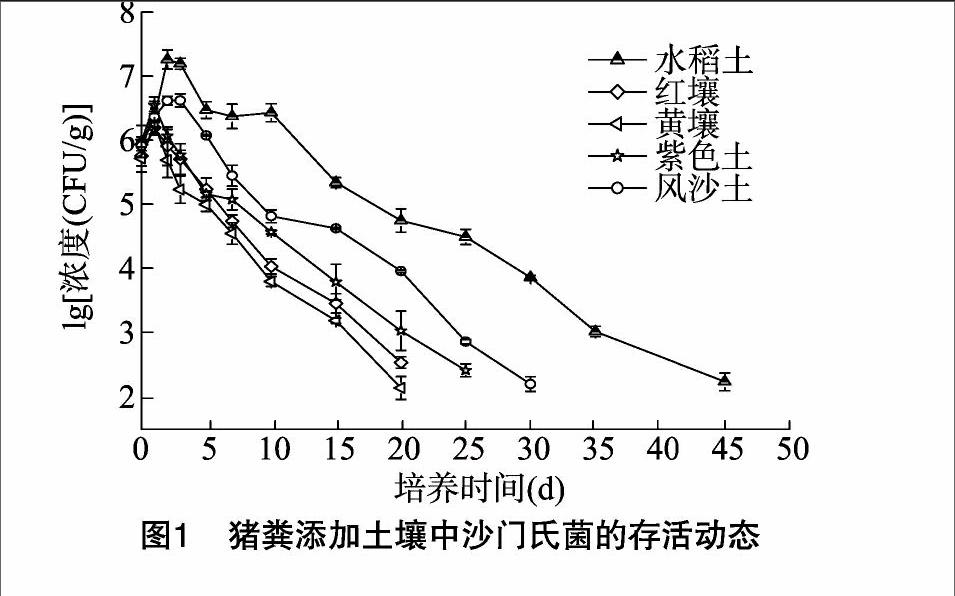

2.1沙門氏菌在土壤中的存活動態(tài)

圖1顯示了沙門氏菌在添加豬糞和雞糞土壤中的存活動態(tài)隨時間的變化情況。水稻土、紅壤、黃壤、紫色土和濱海風沙土中沙門氏菌隨著培養(yǎng)時間延長存活濃度逐漸降低,但是所有供試土壤中沙門氏菌濃度隨著時間變化的趨勢在接種培養(yǎng)初期有1個先升高后降低的過程。接種 1 d 后添加豬糞的土壤中沙門氏菌濃度都有小幅度的上升,達到約3×106 CFU/g,培養(yǎng)2 d后水稻土中的沙門氏菌濃度升高幅度最大,上升至1.5×107 CFU/g,風沙土中沙門氏菌的濃度上升至4×106 CFU/g,而紅壤、黃壤和紫色土中的沙門氏菌濃度開始下降,土壤中的沙門氏菌逐步進入衰亡期。

水稻土和風沙土中的沙門氏菌濃度在培養(yǎng)第3天沒有繼續(xù)上升,而是保持高濃度,接種第5天后土壤中病原菌的濃度分別下降至3.0×106 CFU/g和1.0×106 CFU/g,[JP2]水稻土和風沙土中的沙門氏菌開始進入緩慢衰亡期。接種后45 d水稻土中沙門氏菌逐步接近最低檢測限(102 CFU/g),風沙土中的沙門氏菌在培養(yǎng)30 d后達到最低檢測限。紅壤、黃壤和紫色土中沙門氏菌衰亡較快,均在接種20~25 d后迅速下降至最低檢測限。與豬糞添加土壤中沙門氏菌的存活行為相比,添加雞糞后所有土壤中沙門氏菌的存活時間明顯減短(圖2)。[JP]

[JP2]在接種培養(yǎng)初期,土壤中沙門氏菌的濃度也會經(jīng)歷小幅度上升然后降低的過程。[JP2]水稻土和風沙土中沙門氏菌的存活濃度在培養(yǎng)前2 d分別保持在6×106 CFU/g和4×106 CFU/g,水稻土中沙門氏菌存活時間最長,其次是風沙土。接種1 d后,黃壤、 紅壤和紫色土中沙門氏菌的濃度上升至2×106 CFU/g,[JP]

[JP2]然后進入快速衰亡期,培養(yǎng)15 d后黃壤和紅壤中基本檢測不到沙門氏菌,培養(yǎng)20 d后紫色土中沙門氏菌達到最低檢測限。[JP]

2.2沙門氏菌在土壤中的存活模型

[JP2]將添加豬糞和雞糞土壤中不同培養(yǎng)時間沙門氏菌的存活濃度均轉(zhuǎn)化為lg (CFU/g),然后通過Weibull 單指數(shù)模型模擬,方程模擬顯示沙門氏菌在水稻土,紅壤、黃壤、紫色土和濱海風沙土中的存活方程決定系數(shù)(r2)范圍為 0.92~0.97,Weibull 單指數(shù)模型能較好地模擬沙門氏菌在施用豬糞和雞糞土壤中的存活動態(tài)。由圖3可知,不同土壤δ (尺度參數(shù))不同,豬糞添加土壤中的δ的范圍為 5.13~11.29,而雞糞添加土壤中δ值均減小,范圍為2.88~9.72,[JP3]簡單相關(guān)分析結(jié)果表明沙門氏菌存活時間(td)與δ呈正相關(guān)關(guān)系(r=0742,P<0.01)。[JP]

p為弧度參數(shù),p>1,擬合曲線為凸狀,p<1,擬合曲線為凹狀,在添加豬糞和雞糞的土壤中,水稻土、紅壤和風沙土中沙門氏菌的擬合曲線為凸狀,黃壤和紫色土的擬合曲線為凹狀(圖4)。

通過Weibull單指數(shù)模型計算得出所有添加豬糞土壤中沙門氏菌的存活時間長于添加雞糞的土壤(圖5),說明豬糞比雞糞更能促進沙門氏菌在土壤中的存活,所有土壤中存活時間最長的為添加了豬糞的水稻土(45.26 d);存活時間最短的土壤為添加雞糞的黃壤,存活時間僅為14.33 d。沙門氏菌在添加豬糞土壤中的存活時間順序為:水稻土(45.26 d)>風

沙土(30.88 d)>紫色土(26.23 d)>紅壤(21.52 d)>黃壤(21.11 d)。沙門氏菌在添加雞糞土壤中的存活時間順序為:水稻土(34.97 d)>風沙土(29.31 d)>紫色土(1994 d)>紅壤(15.98 d)>黃壤(14.33 d)(圖5-B)。

2.3沙門氏菌存活與土壤理化性質(zhì)的關(guān)系

本試驗通過相關(guān)分析對沙門氏菌存活與土壤性質(zhì)間的關(guān)系進行了綜合探討。簡單相關(guān)分析結(jié)果表明,沙門氏菌的存活時間與土壤的pH值(r=0.829)、有機碳(r=0567)和土壤總氮(r=0.466)呈極顯著正相關(guān),與土壤鉀(r=0.429)含量呈顯著正相關(guān),說明土壤pH值、有機碳含量、總氮和鉀含量是影響糞肥添加土壤中沙門氏菌存活的最重要因素。

3結(jié)論與討論

門氏菌存活的影響,同樣的培養(yǎng)溫度和水分條件下,由于施用不同種類有機肥(豬糞和雞糞),土壤中的沙門氏菌表現(xiàn)出不同的存活動態(tài)。試驗結(jié)果表明,接種至添加了豬糞和雞糞土壤中的沙門氏菌的濃度在培養(yǎng)初期先升高,然后隨著培養(yǎng)時間逐漸降低至最低檢測線,不同的土壤中沙門氏菌濃度升高和衰亡的趨勢有明顯不同。沙門氏菌存活動態(tài)可通過 Weibull 單指數(shù)模型得到較好的模擬,通過模型計算得出沙門氏菌在添加豬糞和糞土壤中的存活時間順序均為:水稻土>風沙土>紫色土>紅壤>黃壤,且添加豬糞土壤中沙門氏菌的存活時間(21.11~4526 d)顯著長于添加雞糞的土壤(1433~34.94 d),說明豬糞比雞糞更能促進沙門氏菌在土壤中的存活。研究結(jié)果表明,土壤pH值、有機碳含量、總氮和鉀含量是影響糞肥添加土壤中沙門氏菌存活的主控因子。大量研究表明,土壤pH值是影響土壤中外源病原菌存活的重要因素,本試驗結(jié)果表明施用豬糞和雞糞到土壤中后,大多數(shù)土壤轉(zhuǎn)變?yōu)橹行曰蛘邏A性,且土壤中的有機質(zhì)和其他養(yǎng)分含量也得到了一定的提升,促進了土壤中沙門氏菌的存活。

牛、羊、豬和雞等動物是沙門氏菌的天然宿主[8],我國是養(yǎng)殖大國,生豬存欄頭數(shù)占世界總量的 50%,大型養(yǎng)豬場已突破 50萬頭,養(yǎng)雞場100萬羽,全國大中型養(yǎng)殖場已高達4萬多家[1],由于各方面的原因,大部分豬場的豬糞都是未經(jīng)任何處理而在自然環(huán)境中堆積或者直接排放,這給環(huán)境帶來巨大的影響[3-4,14],特別是一些人畜共患疾病給人畜健康構(gòu)成巨大的威脅。豬糞和雞糞是沙門氏菌的主要載體[15-16],大量調(diào)查表明在我國很多省份的豬糞和雞糞中已經(jīng)檢測到沙門氏菌[17-18],如果被沙門氏菌污染的豬糞和雞糞施入土壤,沙門氏菌會隨著豬糞通過降雨、灌溉等途徑進入土表和地下徑流[16,19]。本試驗供試土壤為福建省主要農(nóng)業(yè)土壤,豬糞等有機肥施用是有機廢棄物農(nóng)業(yè)資源化利用的主要途徑,沙門氏菌在供試土壤中的存活時間在20 d以上,特別是沙門氏菌在施用了豬糞的水稻土中的存活時間長達44 d,通過施肥進入水稻土的沙門氏菌在土壤中的蓄積時間較長,且本試驗中檢測的水稻土、紅壤、黃壤、紫色土、潮土和濱海風沙土中沙門氏菌的存活時間均在15 d以上,說明本試驗中所用到的主要土壤在施用豬糞和雞糞后對地表水和地下水有較大的污染風險。

參考文獻:

[1]郭冬生,彭小蘭,龔群輝,等. 畜禽糞便污染與治理利用方法研究進展[J]. 浙江農(nóng)業(yè)學報,2012,24(6):1164-1170.

[2]張?zhí)铮访罇|,耿維. 中國畜禽糞便污染現(xiàn)狀及產(chǎn)沼氣潛力[J]. 生態(tài)學雜志,2012,31(5):1241-1249.

[3]劉輝,王凌云,劉忠珍,等. 我國畜禽糞便污染現(xiàn)狀與治理對策[J]. 廣東農(nóng)業(yè)科學,2010,37(6):213-216.

[4]高定,陳同斌,劉斌,等. 我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)糞便污染風險與控制策略[J]. 地理研究,2006,25(2):311-319.

[5]Saturveithan C,Arieff A,Premganesh G,et al. Salmonella osteomyelitis in a one year old child without sickle cell disease:a case report[J]. Malaysian Orthopaedic Journal,2014,8(2):52.

[6]Angelo K M,Chu A,Anand M,et al. Outbreak of Salmonella newport infections linked to cucumbers-United States,2014[J]. Morbidity and Mortality Weekly Report,2015,64(6):144-147.

[7]Cevallos-Cevallos J M,Gu G,Richardson S M,et al. urvival of Salmonella enteric typhimurium in water amended with manure[J]. Journal of Food Protection,2014,77(12):2035-2042.

[8]Wang Y,Yang B W,Wu Y,et al. Molecular characterization of Salmonella enterica serovar enteritidisonretail raw poultry in six provinces and two national cities in China[J]. Food Microbiology,2015,46:74-80.

[9]Carrasco E,Morales-Rueda A,M Garcia-Gimeno R M. Cross-contamination and recontamination by Salmonella in foods:a review[J]. Food Research International,2012,45(2):545-556.[ZK)]

[10]Hanning I B,Nutt J D,Ricke S C. Salmonellosis outbreaks in the United States due to fresh produce:sources and potential intervention measures[J]. Foodborne Pathogens and Disease,2009,6(6):635-648.[HJ1.7mm]

[11]Bech T B,Johnsen K,Dalsgaard A,et al. Transport and distribution of Salmonella enterica serovar typhimurium in loamy and sandy soil monoliths with applied liquid manure[J]. Applied and Environmental Microbiology,2010,76(3):710-714.

[12]Ailes E,Budge P,Shankar M,et al. Economic and health impacts associated with a Salmonella typhimurium drinking water Outbreak-Alamosa,CO,2008[J]. PLOS One,2013,8(3):e57439.

[13]Zhang T X,Wang H Z,Wu L S,et al. Survival of Escherichia coli O157:H7 in soils from Jiangsu province,China[J]. PLoS One,2013,8(12):e81178.

[14]葉小梅,常志州,陳 欣,等. 畜禽養(yǎng)殖場排放物病原微生物危險性調(diào)查[J]. 生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學報,2007,23(2):66-70.

[15]Levantesi C,Bonadonna L,Briancesco R A,et al. Salmonella in surface and drinking water:occurrence and water-mediated transmission[J]. Food Research International,2012,45(2,SI):587-602.

[16]Huong L Q,F(xiàn)orslund A,Madsen H,et al. Survival of Salmonella spp. and fecal indicator bacteria in vietnamese biogas digesters receiving pig slurry[J]. International Journal of Hygiene and Environmental Health,2014,217(7):785-795.

[17]王曉泉,焦新安,劉曉文,等. 江蘇部分地區(qū)食源性和人源沙門氏菌的多重耐藥性研究[J]. 微生物學報,2007,47(2):221-227.

[18]陳偉偉,林升清,馬群飛,等. 福建省2000—2002年食品中沙門氏菌的監(jiān)測與分析[J]. 中國食品衛(wèi)生雜志,2003,15(5):406-410.