航天員出艙后為什么要坐“轎子”

□ 毛新愿

航天員出艙后為什么要坐“轎子”

□ 毛新愿

細心的讀者可能會發現,我國航天員返回地面后,一般都是由工作人員把他們從返回艙中抬出來。不少人會有疑問:為什么身體如此強壯的航天員還需要被人抬出來呢?

這要從他們的身體變化說起,眾所周知,人類是一種生活在地球表面、在地球重力(引力加速度在9.8米/秒2左右)影響下的動物。重力對人體的演化和結構有著極大的影響,它的巨大變化會給人類帶來普通人無法想象的沖擊。在航天任務中,主要有如下幾個方面的影響:

1. 空間適應綜合癥

進入太空后,失重情況下所有東西都會漂浮,人類也不例外。這導致人類無法區分上下前后左右東西南北,腦部前庭系統和相關神經會出現紊亂,一個表現就是無法抑制的惡心(類似暈車暈船)。雖然每位航天員都經過了各種異常艱辛的訓練,能夠克服這些生理反應,但他們的大腦依然認為自己處于完全失控的失重狀態。返回地球的過程只有半個小時,遠遠不夠大腦調整回來對空間方位和重力影響的適應,站起來時人好比醉酒一般,搖搖晃晃找不到方向。

2. 骨頭和肌肉的質量缺失

這是最致命的影響,長期待在太空后,人類的肌肉和骨骼會不斷失去。一個外部反應是:執行任務的航天員腳部會大量脫皮(沒有重力和走路壓迫,角質和硬質皮膚掉落),變得像嬰兒皮膚般鮮嫩(這話來自打破人類單次最長駐留太空時間記錄的俄羅斯航天員瓦列里·波利亞科夫,他曾經在太空中一次待了438天!)。

但更重要的則是身體內部的變化,主要體現在骨頭和肌肉上,由于缺乏運動和重力,身體負擔極小。進入太空后,人體便會急速流失這兩種重要身體結構。

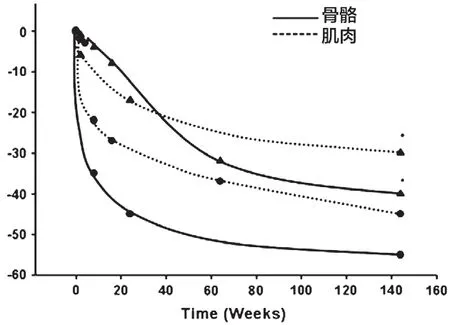

上圖是國際上關于人類進入太空后身體骨骼和肌肉的流失速度研究。大家可以看在幾周內骨骼和肌肉的質量下降非常明顯,神舟十一號航天員景海鵬和陳冬他們在太空中待了5周(33天),身體極有可能已經丟失了大約10%的受力的骨質和20%的肌肉(事實上國外其他究表明缺乏運動的人可能第一周便會丟失這么多)。

丟失肌肉還可以接受,但骨骼的流失是非常危險的。返回地表后,人體不僅要重新承擔自己的體重,還要承受總重大約20千克的艙內服,這導致航天員如果劇烈運動便極易骨折。 所以自己出艙簡直是玩命,即便抬他們出來的人也得特別小心,畢竟這兩個曾經的鐵人回來之后暫時都是“玻璃人”。

3. 體液重置

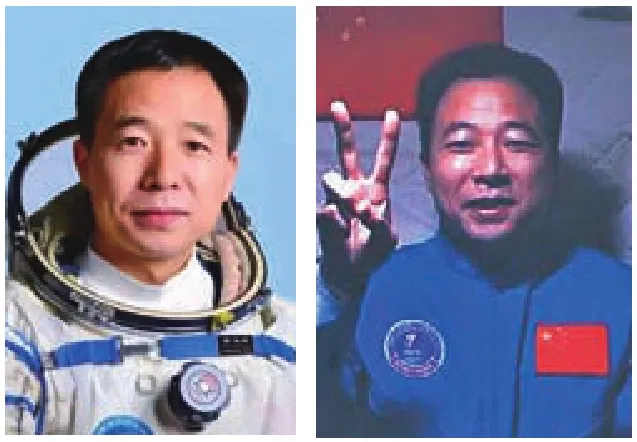

在地球表面時,體液在重力作用下會更多集中于身體下部。但到了太空一切都不一樣:這些體液更傾向于均勻分布在全身,最明顯的變化就是上肢的體液變多,在臉部就可以看出。我們可以首先看看發射前景海鵬少將的照片(發射前拍攝)。

然后在天宮二號里面時是不是明顯臉圓了一圈……他們連吃飯時間都很難擠出來,我可不信是吃胖了……

這種體液變化對人體的影響會非常大,尤其是對心腦血管。腦顱內的壓力會增加很多,血壓也會升高。眼球的壓力會增大,視力會受到影響,味覺和嗅覺系統也會受到很大干擾。體液循環和血液循環都會被身體強行調整,以適應這個變化。如果短期內回到地表,這些循環系統是短期內無法恢復的,這也是為什么所有的航天員都要躺著回來,一方面為了適應超重和振動沖擊,另外一方面就是為了適應體液、血液循環的巨大變化。

在這種情況下,要盡一切可能減少身體的運動,避免加劇身體各種循環系統的負擔,使身體快速適應。

4. 重返地球的時間非常短

一般航天器在降落到80千米左右時,在航天器高速和大氣密度的作用下,航天器開始劇烈升溫、出現劇烈晃動、重力作用也開始顯現(事實上出現的是超重)。這個過程非常恐怖,航天器變成一個火團,劇烈晃動。而且由于空氣高溫下的電離作用,航天器與通訊系統失去聯系,進入黑障區,這個過程會10分鐘~15分鐘,再經過10分鐘~15分鐘才能降回地球。

由于黑障區內任何信號都無法發出和交換,除了噪音,航天員和世界完全失聯,身邊發生如此劇烈的晃動卻根本無力阻止,這是一種多么恐怖的體驗?所以,任何一個航天員,都是偉大的英雄,這種身體和心理上的沖擊是巨大的!

所以,不管你在太空中已經失重了多久,你最多只有30分鐘時間去迅速適應重力,更何況前15分鐘是處于黑障區超重,這對已經脆弱不堪的航天員身體影響非常巨大。

綜上所述,世界各國的航天員返回,尤其是長期駐留太空的返回,都是八抬大轎般被請出來的。

中國的首位航天員楊利偉的確偉大:作為首次測試中國載人航天技術的航天員,沒有空間適應綜合癥、體液重置和失重對人體影響的數據,也不了解實際的超重和做實驗有多大區別,更沒預測到當時神舟五號出現的最可怕的艙體共振(艙體的振動頻率和人體頻率一致,這個影響是致命的,尤其對五臟六腑),甚至都不知道能不順利返回。

航天員翟志剛執行神舟七號任務時說的一句話,真是感動了無數的航天人:

“我已出艙 ,感覺良好!”

簡簡單單的八個字,背后有多少血與淚……

向所有航天員致敬!★