世界最高十座橋八座“天橋”在中國

本刊特約記者 趙征南

□

世界最高十座橋八座“天橋”在中國

本刊特約記者 趙征南

□

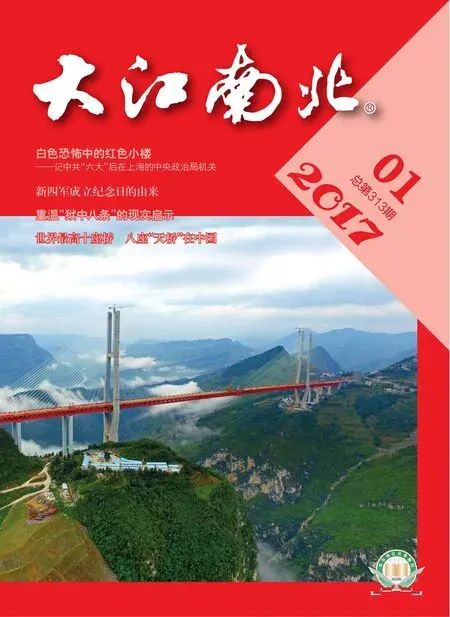

世界最高橋紀錄又一次被我國橋梁人刷新!在黔滇交界,總投資超10億元的杭瑞高速北盤江大橋在2016年底建成通車。該橋全長1341.4米,橋面到谷底垂直高度565米,相當于200層樓高,超越之前的世界第一高橋、560米的四渡河特大橋。

目前,世界最高的十座大橋中,有八座在中國。

作為杭瑞高速公路最后一個“瓶頸”,北盤江大橋的建成通車,意味著以杭州為起點,貫穿浙江、安徽、江西、湖北、湖南、貴州至云南瑞麗口岸7省3404公里的杭瑞高速公路全面竣工。相鄰的貴州都格鎮與云南普立鄉之間的車程將由2小時縮短為15分鐘,這將顯著改善西南地區與外界的交通出行,促進地方社會經濟發展,為國家“一帶一路”戰略添上厚重的一筆。

深谷地形決定“第一高度”

貴州省六盤水市都格鎮龍井村,位于北盤江深切峽谷之中。對村民馬選軍而言,最麻煩的就是逢年過節,為了到山對面的云南親戚家,他要翻山越嶺走幾個小時的山路。“隔山喊得應,見面要半天”,是云貴高原百姓生活的真實寫照。

北盤江大峽谷谷底廣泛分布形態各異的鐘乳石群。站在龍井村俯瞰,有的如刀斧利劍、有的如妖魔鬼怪,令人不寒而栗;從此仰望,云霧之中,一座橘紅色的長龍橫跨峽谷兩岸,宛若“天橋”。

如果說谷底的魔幻是大自然的鬼斧神工創造的自然奇跡,那北盤江大橋便是人間奇跡。“我至今也無法想象,在我們頭頂直上直下的懸崖之間,能造出這么一座雄偉的大橋。”馬選軍說。

2009年,大橋總設計師彭運動也這么站在龍井村。已經在貴州做了6年橋梁工程的他,面對眼前復雜的地形、地貌和地質,臉上第一次有了不知道將橋架在何處的愁云。造橋沒有捷徑,他和他的團隊只能從起點——地質勘測做起。經過村鎮的推薦,從小在峽谷中長大的老鄉童三平成為彭運動勘察設計團隊的地勘向導。童三平告訴記者,沿著河谷的羊腸小道穿梭的地勘隊跋山涉水,上下游兩岸10公里幾乎走遍了。

回想起當初的鉆探過程,童三平對彭運動是又氣又敬。“我沒想到,隔了一條河,云貴兩岸的地質差距那么大。貴州這邊石頭多,鉆探起來不是太難。云南那邊到處是田地,土層厚且溶蝕多,有一個鉆孔,老是埋鉆卡鉆,我們都想放棄。但彭運動說,少鉆一個都不行。這人也真是,太較真。不過,看在他也是為了大橋工程安全著想,我還是很尊敬他的。”

可具體的橋位還需考慮整個高速公路的走向。“對設計師而言,橋位和橋型的選擇絕不是為破紀錄而選擇,而是從地形、地質、地貌等角度綜合分析,這是永恒不變的準則。”彭運動說:“北盤江大橋之所以建得那么高,就是因為橋位處的地形——谷深而非山高。對深谷而言,橋的高度降低,即便只降10米,也意味著周邊更多的路線深入‘地下’,需要開挖更多的路基和建更長的隧道。從經濟上看,有更多隧道的高速路造價遠超單一高架橋的代價,所以我們才將橋建在接近山頂的位置。”

棄懸索橋型并非標新立異

確定橋位后,橋型就成為各方關注的焦點。決定橋型的首要因素是跨度。根據前期勘查,此橋的跨度預計在670米以上,而混凝土斜拉橋最大跨度一般不過500米,梁橋、拱橋更不合適,再加上橋位地形、施工可行性等多方面因素限制,只有鋼桁梁斜拉橋和鋼桁梁懸索橋具備可操作性。

北盤江大橋設計時,貴州有史以來修建的技術含量最高的橋梁——壩陵河大橋剛剛通車,該橋的設計方正是中交公路規劃設計院有限公司的彭運動團隊,彭運動用鋼桁梁懸索橋結束了高山峽谷區域建不了超千米大跨度橋梁的歷史。

類似的地形條件,相同的設計團隊,幾乎所有人,包括彭運動設計團隊的內部人員都認為,彭運動將照搬已經成熟的建設方案。但沒想到,他卻棄用了鋼桁梁懸索橋方案,改用鋼桁梁斜拉橋。

一時間,各方的質疑撲面而來,業主、省交通廳和公規院領導對此皆有不同意見。“開始,有關領導堅決不同意斜拉橋的方案,認為我有野心,刻意追求世界之最,標新立異。我承認,創新是設計師的靈魂,但我絕不會為了野心而創新,而是針對當地環境而創新。”彭運動說。

他不斷向專家和領導講述自己的論證:“首先,北盤江大橋兩岸均為高達500米的高陡邊坡,兩岸岸邊均為懸崖峭壁,且分布了一些溶蝕裂隙帶,兩岸懸索橋型的錨碇(至少8萬方)的大開挖對邊坡穩定和安全影響較大,大開挖的棄渣將嚴重影響生態環境。其次,橋址區基巖地層為石灰巖地層,地下水活動頻繁,巖溶洞穴發育,很難找到適

合懸索橋的錨碇布置位置。再次,對于主跨跨徑為500-800米山區大跨徑橋梁,鋼桁梁斜拉橋在經濟性上比懸索橋有明顯的優勢。”經過多輪科學比對,北盤江大橋最終被批準采用主跨720米的鋼桁梁斜拉橋方案。

建橋工人正在進行合龍施工(潘先陽攝)

大橋兩側采用不同施工工藝

設計方案確定后,便要選擇施工方案。考慮到山區作業,運輸不便,彭運動和設計團隊心中的設計基本原則便是“化整為零,積零為整”。所謂“化整為零”,即由于臨時施工便道轉彎半徑有限,長車不能直接到達施工場地,為保證桿件順利供應,在工廠進行桿件加工,將長桿件拆分裝上掛車,運至現場的鋼桁梁拼裝場。

“積零為整”本來就十分復雜。這還不夠,北盤江大橋兩側分別采用了不同的拼裝方法。貴州側17號標段由中交二航局負責施工,采用“多點頂推+橋面吊裝”工藝,云南側18號標段則采用“拖拉式+縱移懸拼”工藝。

類似的斜拉橋常規會使用邊跨落地支架的施工工法。但在北盤江大橋的邊跨,橋面距地面高度達到了100米,如果邊跨采用支架安裝,至少需要投入約1.5萬噸支架鋼材。現有條件下,高支架就如同面條一般柔軟,施工成本巨大不說,支架施工安全風險又將會大大提高。“橋梁施工事故中,絕大部分是支架安全事故。所以,我認為應該放棄支架施工,選擇頂推工藝;將高空作業改為地面操作,這是頂推工藝首次用于山區鋼桁梁斜拉橋建設中。”彭運動說。

所謂頂推,指的是梁體在橋頭逐段澆筑或拼裝,用千斤頂前頂后推,通過水平千斤頂施力,將梁體向前方移出施工場地,并為后方梁體拼裝留出場地,重復“頂-推-降-縮”工序即可完成全部梁體施工。“頂推大大減少了土地的占用,保護了橋位周圍的環境,對山區大跨度橋梁施工而言,這應該是未來的一個發展方向。”彭運動說。

邊跨鋼梁就位后,主跨采用360度全回轉橋面吊機分塊進行拼裝。頂推和分塊拼裝都是為了盡可能減少高空作業的重量和難度,甚至可以看作將高空作業轉化為地面作業,有效地降低了施工風險。

不過,對面的18標段卻并未采用此種創新工藝,而是進行了另一種創新——縱移懸拼:施工中,鋼桁梁桿件在工廠預先加工試拼裝,到場后通過施工便道運至桿件存放場存放,拼裝時采用平板車轉運至梁段節段拼裝場,再通過龍門吊進行整節段組拼,最后進行縱移懸拼施工。同時,地面預先開始后續節段的整體組拼,保證地面隨時具備有組拼完全的待安裝節段。最終,節約了一個多月的工期。

大橋兩側的施工,都遇到許多難以預料的難題,彭運動總設計師和17標段總工王超、18標段總工周大慶面臨巨大的壓力。但在中國橋梁人面前,辦法總比困難多,隨著一道道難關被攻克,大橋施工一天天穩步推進(其中的曲折故事恕不在此詳敘)。

2016年9月9日,大橋合龍前夜,許多大橋建設者都睡不著覺,幾位負主要責任的工程師更是幾乎一夜沒有合眼。畢竟,在對稱橋型的兩側使用不同工法施工,合龍會更加困難,好在由于前期的控制和監測都嚴格按照標準執行,合龍時的誤差總體處于可控范圍之內。順利合龍之后,人們松了一口氣。

我們是不是“橋梁強國”?

20多年來,我國的橋梁建設取得了舉世矚目的進步,自主建設率幾乎達到百分百。我國的橋梁數量以每年5萬座的速度遞增,其中大跨度橋梁每年新增5至8座。

在北盤江大橋的采訪中,多位專家向記者表示,隨著中國橋梁人不斷刷新世界橋梁紀錄,就建橋水平來說,我國已處于世界領先的地位。不少企業已經走出國門競爭國外項目,我國既是“橋梁大國”,也是“橋梁強國”。

不過,也有一些專家對此表達了謹慎的態度。國際橋梁與結構工程協會副主席、同濟大學橋梁工程系主任葛耀君便是其中之一。日前,他表示,我國已是“橋梁大國”這點毋庸置疑,但在橋梁核心技術、國際影響力和領軍人物方面,我們和英、法、德等老牌橋梁強國仍有差距。

葛耀君對記者介紹:橋梁技術創新可以歸結為三大方法,即:發明新的技術、改進舊的技術、集成好的技術。法國有預應力混凝土發明技術、英國有正交異性鋼箱梁改進技術、德國有斜拉橋集成技術。目前我們在改進技術和集成技術方面取得了一些成績,但在發明技術方面差距還不小,而發明技術才是技術創新的最高境界。

國際上,我國橋梁界的技術影響力究竟如何呢?葛耀君說,拿一篇論文在國際橋梁大會上讀一下這不叫影響力,國際影響力是指橋梁工程離不開我們,譬如,重要橋梁國際會議首先想到要邀請中國專家做大會特邀報告;或者,重要國際學術組織邀請中國專家擔任理事長或主席之職。同樣,在國際競標中,我們更多的是依靠造價、資金、工期上的優勢獲勝,希望看到將來能夠在純技術層面下競爭而勝出,希望能夠采用我們中國標準來主導工程設計、施工、養護和管理。

在結束采訪時,葛耀君表示:“橋梁強國”必須有一系列自主知識產權支持。目前,拉、壓、彎三種基本受力方式都已利用完畢,橋型上的發明創新已經很難,但在建設橋梁的技術上,包括設計、施工、養護、維修,都還有進步的空間。成就面前,我們絕不能夜郎自大,只有當全世界都在使用中國橋梁技術建橋,“橋梁強國”才是實至名歸。

(編輯 韋 瀟)