中藥注射劑不良反應相關因素的Logistic分析

郭洪云

中藥注射劑不良反應相關因素的Logistic分析

郭洪云

目的 分析引發中藥注射劑發生不良反應的相關因素。方法 回顧性分析78例中藥注射劑用藥發生不良反應患者的臨床資料, 對引發不良反應的因素行單因素分析, 根據單因素分析結果行多因素Logistic分析, 得出導致不良反應發生的獨立危險因素, 以提高中藥注射劑的臨床用藥安全性。結果 單因素分析顯示, 不同成分結構、不同用藥方式、不同藥物功效、不同輔料以及不同代藥因素間的不良反應發生率比較, 差異均具有統計學意義(χ2=4.170、11.061、13.910、26.500、23.223, P<0.05或0.01)。用藥時間的不良反應發生率比較, 差異無統計學意義(χ2=0.005, P>0.05)。多因素Logistic分析顯示, 用藥方式、藥物功效、輔料為中藥注射劑發生不良反應的獨立危險因素(P<0.05)。結論 用藥方式、藥物功效、輔料為中藥注射劑發生不良反應的獨立危險因素, 臨床用藥中應給予重點關注。

中藥注射劑;不良反應;相關因素

中醫中藥是我國醫學領域的瑰寶, 是傳統醫學理論、方法與經驗的集合, 不僅在我國被廣泛認可, 也越來越受到全球醫學界的關注與認可。隨著現代制藥技術的發展, 以傳統的中藥方劑為基礎開發出中藥針劑、中成藥以及中藥注射劑等更多的中藥劑型, 極大的拓寬了中藥的應用范圍。然而隨著中藥注射劑的廣泛應用, 不良反應報導也屢見不鮮[1]。為提高中藥注射劑的用藥安全性, 作者對本院2013~2015年發生的78例中藥注射劑不良反應病例報告進行了回顧性分析,現將具體情況總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析本院2013~2015年發生的78例中藥注射劑不良反應病例報告。本院2013~2015年共計使用中藥注射劑2236人次, 發生不良反應報告78人次, 中藥注射劑不良反應發生率為3.49%;78例不良反應患者中, 男45例,女33例;年齡46~83歲, 平均年齡(72.41±10.26)歲。本次研究所涉及全部不良反應報告均符合《藥品不良反應報告和監測管理辦法》第63條的相關要求[2]。本次涉及不良反應均排除因操作不當、聯合用藥不當等應用環節人為因素造成的不良反應病例。

1.2 方法 將全部入選的不良反應詳細情況進行分類匯總分析, 分別從中藥注射劑的成分結構、用藥方式、藥物功效、輔料、代藥及用藥時間幾方面進行單因素分析, 對單因素分析結果有意義的因素進行多因素分析, 得出導致中藥注射劑不良反應的獨立危險因素。其中輔料如含多種成分分別計數。

1.3 統計學方法 采用SPSS17.0統計學軟件進行統計分析。計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。危險因素分析采用多因素Logistic分析。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 單因素分析 單因素分析顯示, 不同成分結構、不同用藥方式、不同藥物功效、不同輔料以及不同代藥因素間的不良反應發生率比較, 差異均具有統計學意義 (χ2=4.170、11.061、13.910、26.500、23.223, P<0.05或0.01)。用藥時間的不良反應發生率比較, 差異無統計學意義(χ2=0.005, P>0.05)。見表1。

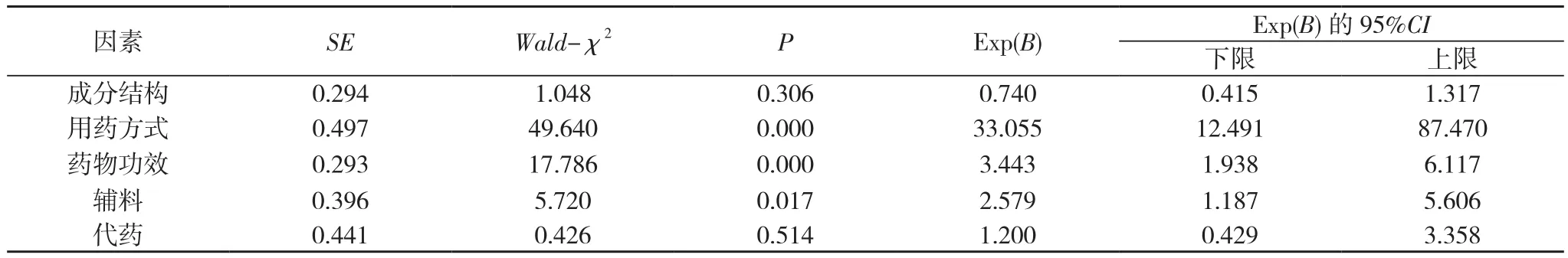

2.2 Logistic分析 將單因素分析中具有統計學差異的各項單因素代入Logistic分析, 結果表明, 用藥方式、藥物功效、輔料為中藥注射劑發生不良反應的獨立危險因素(P<0.05)。見表2。

表1 中藥注射劑不良反應單因素分析[n(%)]

表2 中藥注射劑不良反應多因素Logistic分析

3 討論

中藥注射劑與傳統中藥相比, 具有用藥方式簡便、起效迅速以及毒副作用小的明顯優勢, 因而被醫患雙方普遍接受。然而隨著中藥注射劑日益廣泛的臨床應用, 不良反應較多成為了臨床上不可忽視的問題[3-8]。

本次研究通過回顧性分析本院2年間發生的中藥注射劑不良反應事件, 總結出易引發不良反應的獨立危險因素。單味、單體成分結構的中藥注射劑與多味、多體的中藥注射劑相比差異具有統計學意義 (P<0.05), 是引發不良反應的相關因素, 但并不構成獨立危險因素。這與目前中藥注射劑的制備工藝日趨完善有關, 多體、多味制劑的穩定性不斷提高, 且藥物的配伍符合中藥應用理論與原則[9-13], 因此在臨床上應用的安全性較高, 不易發生不良反應。但其與不良反應為相關因素, 因此對于多體、多味制劑應用時應特別注意, 了解患者的藥物不良反應史、用藥前其他藥物應用史并給予密切觀察, 如發現不良反應立即給予對癥處理。用藥時間的長短與不良反應的發生率并無特別相關性, 不會因長期應用中藥注射劑形成的藥物有效成份積聚而引發不良反應, 但應注意符合臨床用藥要求。

通過Logistic分析證明, 用藥方式、藥物功效、輔料為中藥注射劑發生不良反應的獨立危險因素。本院中藥注射劑中靜脈滴注的用藥方式占78.35%, 不良反應的發生率為4.17%, 高于肌內注射、局部注射、穴位注射及腱鞘注射等不良反應發生率的總和;分析其原因與靜脈給藥的方式有關,靜脈給藥起效更為迅速, 藥效更加顯著, 同時也會使不良反應的程度較高、發生更加快速[14-16]。因此臨床對于靜脈給藥的中藥注射劑患者應給予密切觀察, 積極預防不良反應的發生, 或及時給予相應處理杜絕重癥不良反應的發生。

通過分類匯總得知, 本院臨床上常用的中藥注射劑以清熱、活血、補益三大類藥物為主, 而清熱類與其他功效的不良反應發生率較低, 不良反應主要集中在活血類與補益類當中;分析原因可能與藥物功效本身有關, 活血類及補益類的藥物多應用于老年患者當中, 而老年患者多存在有多種慢性基礎性疾病, 耐受性相對較低, 易發生不良反應;同時活血類的藥物易引發出血, 有出血性疾病或血小板計數較低的患者應慎用;補益類藥物易引發免疫系統的不良反應, 對于體質過虛的患者應慎用。為了提高中藥注射劑的溶解程度及穩定性, 注射劑中通常會添加增溶劑、助溶劑、同形劑、穩定劑等輔料, 在本院常用的中藥注射劑中所添加的輔料以吐溫80(聚氧乙烯脫水山梨醇單油酸酯)、pH調節劑為主;而添加有吐溫80的中藥注射劑不良反應顯著高于其他添加劑。吐溫80是一種非離子型的表面活性劑。有研究表明吐溫80可致犬類發生過敏性反應[4]。而pH調節劑雖然不會引起過敏性反應, 但對于代藥的使用構成影響。本次研究結果表明,不同代藥是中藥注射劑不良反應的相關因素, 但不構成獨立危險因素。分析其原因主要是由于代藥的選擇可導致注射藥物pH值發生變化, 從而使藥物產生微粒析出, 引發不良反應, 因此pH調節劑與代藥的選擇構成影響, 成為了不良反應的相關因素但并不構成獨立危險因素。目前, 臨床常用的中藥注射劑并未能完全正確標明代藥的使用劑量或品種, 雖然0.9%氯化鈉、5%葡萄糖是臨床上最為常用的代藥, 然而并非全部的中藥注射液都適用這兩種代藥[17,18], 這一點應引起臨床的重點關注, 制藥企業應加強相關研究給出正確的代藥指導。

綜上所述, 靜脈給藥、活血類及補益類以及含吐溫80的中藥注射液在臨床應用中應特別注意不良反應的發生, 同時對于代藥的選擇應結合患者病情、中藥注射劑的成分、臨床應用經驗或文獻參考準確選擇, 以降低中藥注射劑的不良反應發生率。

[1]羅小明. 中藥注射劑不良反應發生率及影響因素研究. 甘肅科技, 2015, 31(18)∶133-134.

[2]趙迪. 中藥注射劑不良反應的現狀、影響因素及預防. 中國衛生產業, 2015, 12(23)∶71-73.

[3]譚樂俊, 王萌, 朱彥. 中藥注射劑的不良反應研究進展. 中國中藥雜志, 2014, 39(20)∶3889-3898.

[4]梁愛華, 李春英, 郝然, 等. 用清醒Beagle犬進行中藥注射液的類過敏試驗方法研究. 中國中藥雜志, 2010, 35(17)∶2328-2333.

[5]黃藝, 何文. 中藥注射劑不良反應影響因素研究. 亞太傳統醫藥, 2011, 7(7)∶186-188.

[6]念其濱, 馮峰. 中藥注射劑不良反應影響因素分析. 中國醫院藥學雜志, 2010, 30(19)∶1704-1705.

[7]丘瑋, 龐斌, 何小英, 等. 中藥注射劑不良反應危險因素分析及藥學干預. 海峽藥學, 2016, 28(3)∶241-243.

[8]劉雅莉. 基于實證視角的中藥注射劑不良反應評價研究. 天津大學, 2012.

[9]雷普. 中藥注射劑不良反應發生率調查及影響因素分析. 世界最新醫學信息文摘∶連續型電子期刊, 2015, 15(A0)∶187-188.

[10]嚴娟. 某醫院補益類中藥注射劑不良反應的集中監測. 中南大學, 2010.

[11]黃群, 藍忠, 吳秀榮. 我院中藥注射劑致不良反應118例原因分析. 中國實用醫藥, 2009, 4(29)∶149.

[12]鄭昆, 王金玉, 李艷玲, 等. 2013~2014年我院中藥注射劑引發的不良反應調查分析. 中國醫藥科學, 2015, 5(17)∶64-67.

[13]費汝倩. 中藥注射劑不良反應的發生率及影響因素研究. 中南大學, 2013.

[14]溫澤淮, 庾慧, 伍耀衡, 等. 中藥注射劑不良反應監測的初步報告. 中藥新藥與臨床藥理, 2003, 14(4)∶278-281.

[15]凌英蓉, 陸江帆, 郭彬. 我院中藥注射劑致不良反應236例原因分析. 中國藥業, 2008, 17(21)∶47-48.

[16]張春盛, 雷凱君, 曾榮香, 等. 我院中藥注射劑354例不良反應原因分析. 中國現代藥物應用, 2009, 3(19)∶8-9.

[17]劉銳鋒, 李元文, 蕭健鵬, 等. 中藥注射劑引起過敏性休克危險因素的非條件Logistic回歸分析. 今日藥學, 2010, 20(5)∶42-45.

[18]孫世光, 李子峰, 謝雁鳴, 等. 中藥注射劑臨床使用合理性與安全性再評價方法學探討. 中國中藥雜志, 2013, 38(18)∶2969-2973.

Logistic analysis on related factors of adverse reaction by traditional Chinese medicine injection

GUO Hong-yun.

Yunnan Province Qujing City Food and Drug Adverse Reaction and Drug Abuse Monitoring Center, Qujing 655000, China

Objective To analyze the factors related to the adverse reactions of traditional Chinese medicine injections. Methods A retrospective analysis was made on the clinical data of 78 adverse reaction patients caused by traditional Chinese medicine injection. Single factor analysis was made on factors inducing adverse reaction, according to which multiple Logistic analysis was performed, to find independent risk factorinducing adverse reaction, and increase the clinical medication safety of traditional Chinese medicine injections. Results According to single factor analysis, there were statistically significant difference in different composition structures, administrations, drug efficacy, adjuvants and generations of medicine (χ2=4.170, 11.061, 13.910, 26.500, 23.223, P<0.05 or 0.01). There was no statistically significant difference in adverse reaction caused by meditation time (χ2=0.005, P>0.05). Multiple Logistic analysis showed that meditation, drug efficacy and adjuvants were independent risk factors of traditional Chinese medicine injection assisted adverse reaction (P<0.05). Conclusion Meditation, drug efficacy and adjuvants were independent risk factors of traditional Chinese medicine injection assisted adverse reaction, and more attention should be payed to those factors in clinical meditation.

Traditional Chinese medicine injection; Adverse reaction; Related factors

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2017.02.006

2016-11-23]

655000 云南省曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監測中心