天琴曲《邀仙曲》的藝術特征分析

■秦 棟(廣西藝術學院)

天琴曲《邀仙曲》 (祈福中稱為《請神調》 《請祖公調》),其樂曲隱藏著一個美麗的傳說。傳說古時候“偏人”中有兩位年輕美貌的青年,儂端和儂婭,人稱“端婭”,他們能歌善琴,給人們帶來了歡樂,受到壯族偏人的喜愛。后儂端化為金龍,儂婭化為金鳳雙雙升天而去。偏人稱他們為“歌舞仙師”。每年正月初一至十五,天婆便演奏《邀仙曲》請神仙下凡與民同樂。樂曲結構為變奏曲式,繼承了我國傳統器樂曲在統一的基礎上進行對比的特征,主題旋律整體走向是從中音區5到低音區5的下行進行,有兩個音調發展構成,按照材料構成可以分為兩個部分,兩個音調連接處,有中間音調作為過渡,從而使結構渾然一體,沒有明顯的樂句劃分。其變奏也繼承了這一特征,而且也首尾音調及結構內部避免完全重復,既是音調相同,也通過節奏的不同造成差異,形成對比,作曲家在創作的過程中,可以說在清晰中制造模糊,變奏音樂很容易在主題或之前段落中找到來源,卻又是似而不同,而且主題與變奏之間缺乏明顯的休止或長音,作為段落劃分的依據,致使整個樂曲給人以一氣呵成之感。這可以說是該曲的獨特之處,是當地音樂文化獨特性的體現。

以下筆者就從樂曲的整體統一、局部對比及形態呈現3個方面對于該曲的藝術特征進行分析如下:

■整體統一

樂曲的整體統一主要體現主題與變奏的關系,變奏在旋律音調走向、音調構成和旋律兩個音調之間的銜接方式等3個方面繼承了主題的特征,既是有所變化,也在基本框架之內。具體如下:

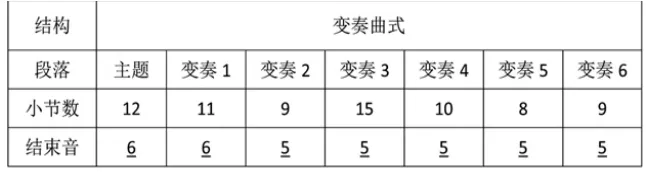

天琴曲《邀仙曲》結構為變奏曲式,徴調式。由主題段落和6次變奏構成,結構圖式見下表:

一、總體下行的旋律走向

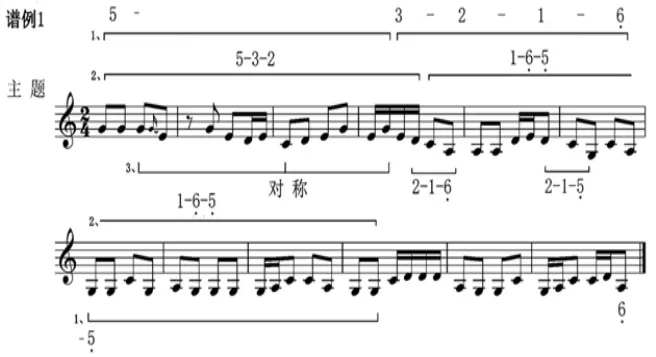

樂曲主題與6個變奏的旋律線,整體特征為5-3-2-1-6-5的波浪式下行進行。前半部分主要為5-3-2音調構成,呈現出對稱特征。后半部分主要為1-6-5音調構成,呈現出階梯式下行特征。見下譜1(主題):

樂曲的主題與6個變奏,就旋律走向來講,總體呈現出從中音區5音向低音區5音的下行進行;其中,主題與變奏一結尾處有短小的上行,進行到6音上(見上譜1);其余變奏均進行到5音上;旋律線條走向為5-3-2-1-6-5,在變奏三和變奏六雖有加入4和6兩音,但并沒有改變其旋律走向的整體趨勢。旋律線的進行從整體來講并不是直線下行,而是呈現出波浪式的特征,有不同的節點;在主題和變奏的前半部分形成了對稱式的形態特征,由5-3-2-1-2-3-5音調構成;而后半部分則先后為2-1-6和2-1-5兩個音調構成的階梯式下行進行。其中變奏三和變奏四稍有不同,呈現出更進一步的變化,省略了2音。

二、二分性的音調組合

樂曲主題與變奏旋律由兩個音調構成,呈現出二分性的特征,但其結構并非兩個部分,而是渾然一體,是一個整體。具體為:樂曲的主題與6個變奏,從旋律材料構成來講,明顯可以分為兩個部分,分別由5-3-2和1-6-5兩個音調,兩個音調在主題與變奏中各自發展,呈現出二分性的特征,雖有個別其他音調穿插,但也毫不影響這一整體特征。雖然如此,但主題與變奏并沒有清晰、明顯的界限,而是呈現出渾然一體的特征,兩個部分通過過渡音調(2-1-6)的連接,平穩轉換,使兩個音調融為一體,成為一個完整的結構,而又明顯的呈現出二分性的特征。

另外在樂曲的發展過程中,雖有個別之處穿插新的因素,如變奏三通過音色的變化加入新因素,變奏六加入新因素的同時中間部分又將5-3-2音調穿插其間,但并未影響其二分性的特征。

三、中間音調作為銜接

在樂曲的主題與6個變奏中,旋律線從整體來看走向為5-3-2-1-6-5,同時又呈現出二分性的特征,卻渾然一體,是因為主題與變奏在旋律進行中,有兩個中間音調作為過渡,起到了承前啟后的作用,作為連接兩個材料的橋梁,即2-1-6。這個音調正好是主題兩個音調5-3-2和1-6-5的中間部分,它作為主題兩個音調的連接,使得兩個音調平穩過渡,融為一體。雖然主題與變奏在音調上明顯分為兩個部分,但在結構上卻是一體的。正因如此,使得主題與變奏的兩個音調(5-3-2和1-6-5)能夠各自發展,而又渾然一體,不可分割。

■局部對比

《邀仙曲》的變奏是由主題材料變奏而來,手法比較簡單,主要通過結構的擴展與重組、節奏與音色的對比和首尾材料的變化等變奏手法構成,這些發展手法并沒有對主題材料形成太大的改變,從而使變奏與主題在統一的基礎上進行對比。具體如下:

一、擴展與重組

變奏在結構方面,主要是通過擴展與重組的方式構成,而且是對主題兩個音調采用不同的方式。如:在變奏一、變奏二中,5-3-2音調進行了擴展,而1-6-5則是對主題中同一部分音調的重組,變奏一是同一部分材料的首尾重組,變奏二則是對變奏一的同一部分的截取;在變奏三中,5-3-2音調采用擴展和重組相結合的手法,主要是開始部分圍繞5音做了4小節又半拍的擴展,而1-6-5音調則運用擴展手法;在變奏四中,5-3-2音調相對于主題稍作擴展,而1-6-5則是既有擴展又有重組。特別之處在于:1-6-5音調進行中沒有穿插2音,這是全曲中唯一的一次;變奏五與變奏二相似,1-6-5音調發展部分比較短小;變奏六可以說對全曲的總結,也是對樂曲中主要因素的重組,特別之處在于:主題兩個音調分為兩個部分,兩次重復出現。

二、節奏與音色

在樂曲的主題與變奏中,節奏可以說是最為重要的改變旋律密度的方法。全曲的節奏主要是由八分音符和十六分音符構成。在主題中,主要為八分音符、十六分音符穿插其間,主題兩個音調發展部分節奏相對統一;而在變奏中,多次出現節奏的對比,如變奏一、變奏二、變奏四、變奏五及變奏六,其中變奏一、二、五、六為5-3-2音調通過節奏加密方式進行發展,給人以速度加快的感覺,而1-6-5音調則幾乎全部為十六分音符;變奏四則相對均衡,兩種時值音符大體相當,但也通過連續兩小節的十六分音符進行形成速度對比;而變奏三則是通過特殊演奏手法,達到音色變化的目的形成對比,節奏與主題相似,主要為八分音符構成;變奏六作為全曲的總結,既包含了變奏三的音色變化,又包含了5-3-2音調與1-6-5音調在節奏上的對比。

三、首尾的對比

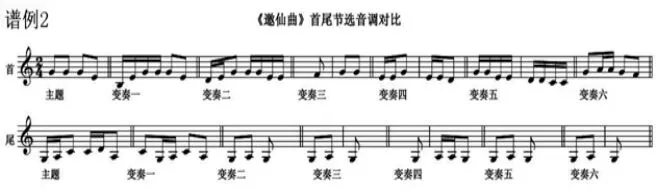

作為變奏曲,樂曲《邀仙曲》的特別之處還在于主題與變奏首尾的差異性,雖然主題與變奏的開始與結束音調相同或相似,但總是存在或多或少的變化,相鄰兩個部分之間,沒有完全相同的情況。詳見下圖:

由上圖可見,主題與變奏首尾部分音調可以說是似而不同,尾部音調雖在音高上相同,但也在節奏方面存在差異。這與我國傳統器樂曲中的同頭或合尾的發展手法存在差異,以至于弱化其作為段落標識的作用,使段落之間的界限趨向模糊。

■形態呈現

樂曲在統一的基礎上進行對比,造成了樂曲主題與變奏的統一性和差異性,兩者的結合使樂曲呈現出獨特的形態特征,結構方面界限模糊,旋律方面似斷還連,音調方面似而不同,整個樂曲一氣呵成,猶如一體,難以用傳統的段落標準劃分。具體如下:

一、界限模糊的結構

樂曲主題與變奏之間界限模糊,段落之間缺乏明顯的休止或長音作為標識,短暫的八分音符的休止也不足以給人終止的感覺,而更多的是前后渾然一體,段落結束處的落音與之后音調雖有對比,但也不足以作為段落之間劃分的依據,段落的界限主要體現在兩個主題音調(5-3-2和1-6-5)構成的發展上,以不同音調材料的發展作為不同結構劃分的依據,段落之間音程跨度較大,結構內相對平穩,主題與變奏結構內部兩個主題音調銜接沒有超過純四度的情況,而主題與變奏及變奏之間的銜接沒有小于純四度的(主題與變奏一之間、變奏一與變奏二之間),主要是大六度(變奏四與變奏五之間)、大七度(變奏二與變奏三之間)、純八度(變奏四與變奏五之間、變奏五與變奏六之間)。正是由于這些細微的差異,造成了不同段落結構之間呈現出模糊性的特征。

二、似斷還連的旋律

整個樂曲旋律似斷還連,前文提到,主題和變奏均是由兩個主題音調(5-3-2和1-6-5)發展而來,而且結構內部還有銜接音調(2-1-6)作為過渡,段落之間雖有較大音程跨度,但時值較短,缺乏長音或休止作為段落結束的標識,以至于整個樂曲旋律似斷還連,渾然一體,好似整個樂曲都在兩個音調發展之間交替進行。樂曲段落的界限劃分,要依靠旋律線條由高到低地進行和不同部分音調的構成作為依據。

三、似而不同的音調

樂曲主題與變奏發展的過程中,變奏是通過對主題或之前變奏部分的擴展、重組、節奏加密構成,造成了變奏與主題、變奏與變奏之間音調似而不同的特征,前文曾提到首尾部分音調的對比,既是音調在音高上相同,也在節奏上存在差異。而結構內部音調更是如此,主題與變奏及變奏之間沒有任何兩個結構是完全相同的,音調的重復也僅限于個別之處,超過三小節的僅有一處(變奏一與變奏二中),其他總是進行或多或少的變化,致使音調形成了似而不同的特征。

■結 語

天琴曲《邀仙曲》繼承了我國傳統器樂曲在統一的基礎上進行對比的特征,但也有明顯的獨特之處,就在于其整個樂曲渾然一體,段落之間界限模糊,沒有明顯的句讀;兩個主要音調的發展和骨干音作為段落發展的依據,超出了結束音的作用。樂曲之所以具有如上特征,與其用于儀式活動彌補可分樂曲的演奏與儀式活動的進行過程相關聯,樂曲演奏伴隨著儀式活動的進行,儀式活動結束,樂曲也隨即結束。正因如此,樂曲才呈現出其獨特性特征,可以說音樂結構特征與其背后文化密不可分。