降水和開采變化對滹滏農業區地下水流場影響特征與機制

王電龍,馮慧敏,田言亮,張光輝

降水和開采變化對滹滏農業區地下水流場影響特征與機制

王電龍1,馮慧敏2,田言亮3,張光輝3

(1.山西省水利建設開發中心,山西太原030002;2.山西農業大學城鄉建設學院,山西太谷030801;3.中國地質科學院水文地質環境地質研究所,河北石家莊050800)

準確認識地下水流場演變機制是開展地下水系統涵養修復的前提和基礎。以滹滏農業區為典型區,基于該區逐月地下水動態觀測和降水資料,采用區域地下水動態模型及時間序列趨勢分析等方法,開展了降水和開采變化對農業區地下水流場影響特征與機制研究。結果表明:降水變化是驅動地下水位變幅的重要因素,在枯水年份地下水位下降閾值介于0.5~4.0 m,在平水年份下降閾值介于0~2.0 m,在豐水年份地下水位大幅上升;地下水位與開采量關系不明顯,但與區域累計超采量有顯著的相關關系,地下水累計超采量每增加1.0億m3正定農業區地下水位下降6.4 m、藁城農業區下降7.3 m。隨降水量的增大,農業區開采強度呈冪函數減少趨勢,地下水補給量呈冪函數增長趨勢。農業開采減少趨勢線和地下水補給增加趨勢線的交會點為地下水系統平衡點,在平衡點左側的年份地下水系統處于負均衡狀態,離平衡點越遠地下水位下降幅度越大;在平衡點右側的年份地下水系統處于正均衡狀態,離平衡點越遠地下水位上升幅度越大。研究成果可為區域地下水開發利用提供理論指導。

降水;開采;農業區;地下水流場;機制

在干旱和半干旱農業區,地下水是最重要的灌溉水源,由于長時間的持續大幅超采,地下水水位下降劇烈,地下水系統循環特征發生異變[1-3],地下水流場縱向徑流不斷減緩,垂向水分通量交換不斷增強,形成地下水位降落漏斗,影響區域供水安全。降水和開采變化均為影響地下水流場發生異變的重要原因[4-6],降水變化通過地下水開采強度和地下水的補給強度對地下水位變化產生影響[7-10]。降水量增大,農業開采量增大;同時,補給量增大地下水位上升,反之地下水位下降,尤其是在連年枯水或連年豐水時段,井灌區地下水流場衰變與恢復效應十分明顯,是一個重要研究課題。深入開展降水變化驅動下農業區地下水流場異變機制研究,對提出有針對性的地下水涵養對策、緩解地下水超采趨勢意義重大。

滹滏平原是我國小麥主產高產區,也是華北平原淺層地下水超采最為嚴重的地區,農業開采量占全區地下水開采量的比例達80%以上。氣候變化和農業活動對地下水流場變化都有明顯影響[11,12]。1972年發生區域性特大干旱以來,該區地下水開采量不斷增大,累計超采量已超過180億m3,地下水位埋深已由20世紀60—70年代的10~15 m下降至目前的25~50 m。以滹滏平原為典型區開展農業區地下水流場演變機制研究對類似地區的同類研究具有借鑒意義。

本項研究基于國家、省級地下水位觀測孔及氣象站長觀數據,在年尺度上辨識了不同降水年份地下水位變化閾值,在月尺度上分析了不同降水年份主灌期及非主灌期地下水位衰變和恢復特征。定量分析了開采變化對地下水位的影響特征。闡明了降水和開采變化對地下水流場的影響機制。為干旱及半干旱區域地下水資源的可持續開發與利用提供理論指導。

1 數據來源與研究方法

1.1 研究區域

滹滏平原是滹沱河和滏河流域的沖洪積平原,屬溫帶大陸干旱、半干旱季風氣候區,多年平均年降水量僅有536.9 mm,且分布極不均勻,6—9月降水量占全年的75%以上。區內主要河流為滹沱河,1980年以來,河道常年干涸無水,地表水資源匱乏。滹滏平原是我國小麥、玉米糧食主產區,灌溉農業以地下水為主,占全區總供水量的80%以上,灌溉開采井數達19萬眼以上,淺層地下水超采嚴重,地下水位平均每年下降1.0 m左右,嚴峻的地下水劣變態勢已經造成了石家莊等地區地下水位降落漏斗,并且漏斗范圍在不斷擴大。農業灌溉驅動地下水開采量不斷增大是滹滏平原淺層地下水急劇變化的重要原因[3]。

滹滏平原坐落在滹沱河和滏河沖洪積扇群上,包氣帶巖性為裸露砂礫石層,區域上第四系含水層組可統一劃分為第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ4個含水層組,第I含水層和第II含水層具有良好的水力聯系,目前第I含水層已被疏干。降水入滲為該區地下水主要補給來源,占總補給量的50%以上[7]。

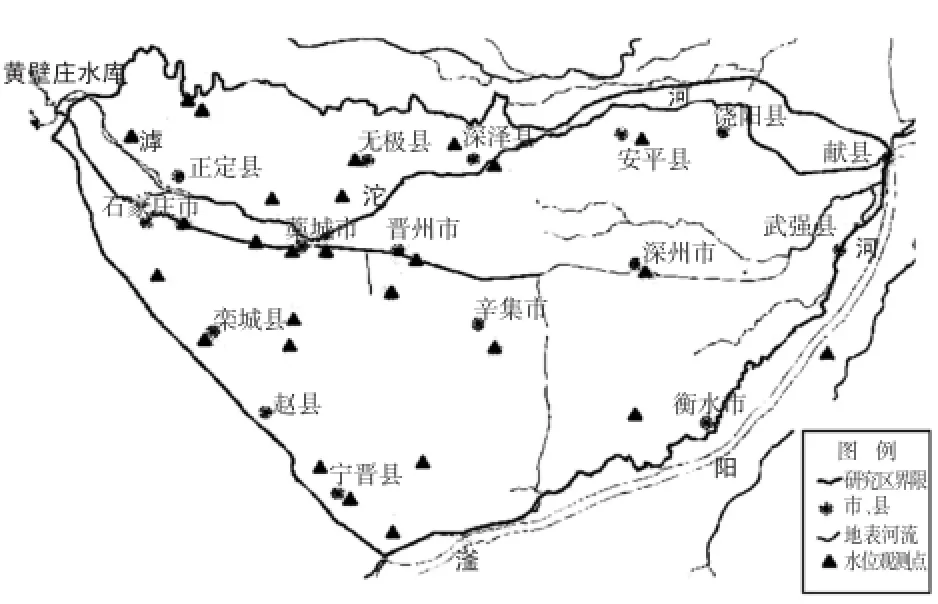

1.2 數據來源

地下水位數據來源于國家級、省級地下水位長觀孔1991—2010年地下水位月觀測資料;降水量數據來源于相關縣市氣象局1961—2010年月降水量觀測資料;有效灌溉面積來源于1995—2010年《石家莊統計年鑒》;地下水補給量來源于1995—2010年相關地區地質環境監測報告;地下水開采量來源于本研究所依托項目中國地質調查工作項目“石家莊-西柏坡經濟區地質環境調查”(項目編號1212011220023)。地下水水位觀測點位置,如圖1所示。

圖1 研究區域

1.3 研究方法

首先,比較篩選正定、藁城和無極3個近20 a農灌面積變化不大的農業區為典型區開展本項研究;其次,利用3個典型區近50 a降水PⅢ頻率曲線,劃分降水偏枯年(頻率大于50%)、平水年(頻率介于25%~50%)、降水偏豐年份(頻率小于25%);再次,根據地下水位和降水量時間序列上的互動變化特征,識別不同降水年份下地下水位變化閾值及衰變-恢復特征;最后,基于區域地下水位動態模型闡明農業區地下水流場演變機制。

2 研究結果

2.1 降水變化對地下水位影響特征

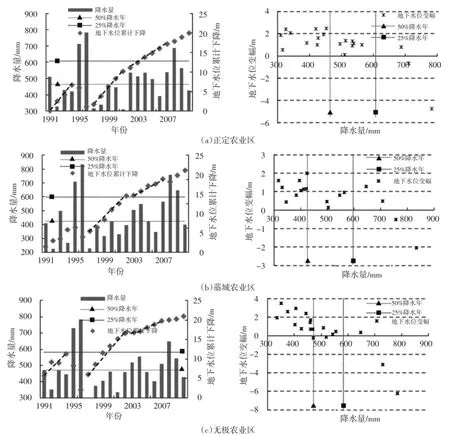

圖2為降水變化對正定、藁城和無極農業區地下水位影響特征。可以看出,隨著降水量的增大,3個典型區地下水位衰變趨勢均明顯減緩。在降水偏枯年份,正定農業區地下水位變幅在0.5~2.5 m,連續枯水年份1992—1994和1997—2001年地下水位下降速率分別為1.93和1.78 m/a;藁城農業區地下水位變幅在0.5~2.0 m,連續枯水年份1997—2002年地下水位下降速率為1.42 m/a;無極農業區地下水位變幅在0.5~4.0 m,連續枯水年份1991—1994和1997—2002年地下水位下降速率分別為1.40和2.45 m/a。

平水年份,地下水位下降速率較枯水年份明顯減緩。正定農業區地下水位變幅縮小至0~2.0 m,連續平水年2002—2007年地下水位下降速率較連續枯水年1992—1994和1997—2001年分別減小0.84和0.96 m/a;藁城農業區的地下水水位變幅縮小至0~1.0 m,連續平水年2003—2007年地下水位下降速率較連續枯水年1997—2002年減小0.72m/a;無極農業區地下水位變幅縮小至0~1.0 m,連續平水年2003—2007年地下水位下降速率較連續枯水年1991—1994和1997—2002年分別減小0.78和1.83 m/a。在連續豐水年份(1995—1996年),地下水位則呈大幅抬升趨勢,正定農業區地下水位抬升幅度超過4.0 m,藁城和無極農業區分別超過2.0和6.0 m。

圖2 降水變化對地下水位影響特征

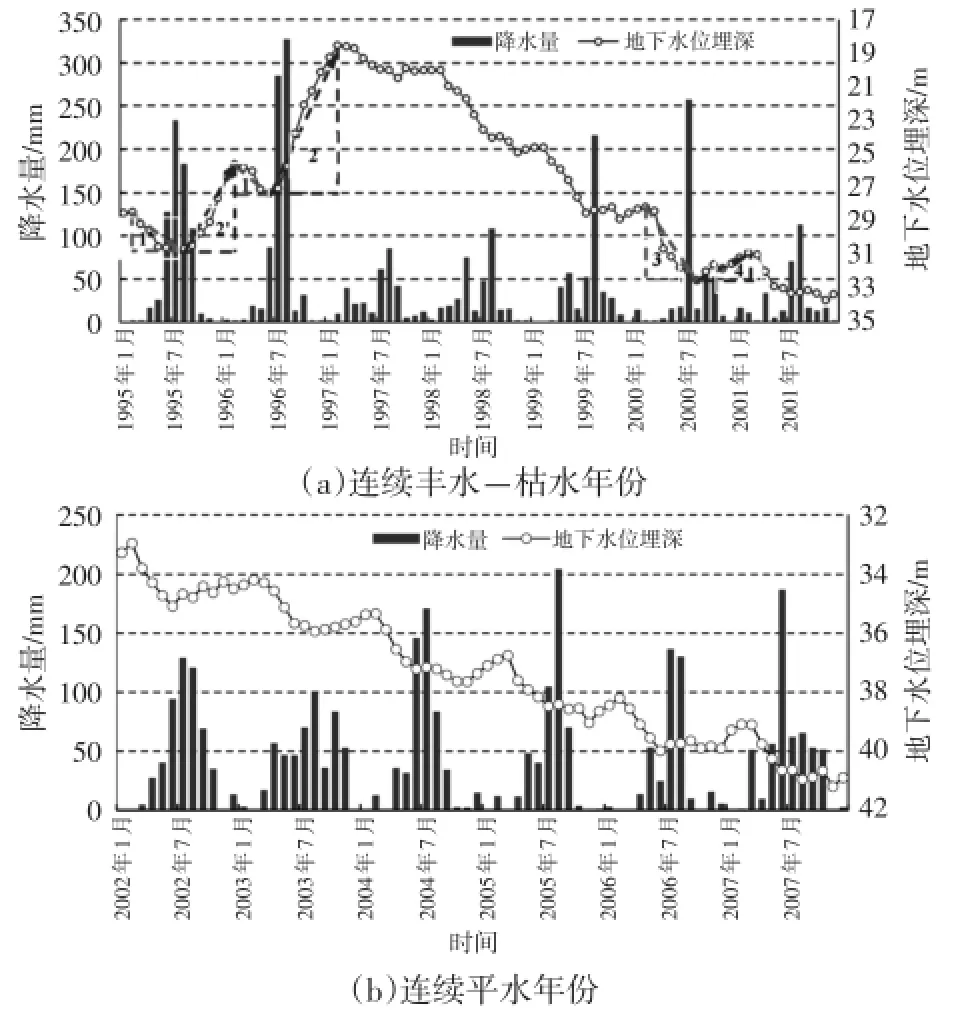

為了進一步厘清地下水位隨降水量變化特征,繪制了在月尺度上連續豐-枯水年和連續平水年地下水位變化特征圖(如圖3所示)。可以看出,在每年3—5月農業區主灌期地下水位在大幅開采影響下劇烈下降,在6—9月非主灌期地下水位在降水入滲補給的作用下得到涵養修復。在連續豐水年(1995—1996年),主灌期的開采量(1和1'區域面積)小于非主灌期的降水入滲補給量(2和2'區域面積),地下水位涵養回升,其中主灌期水位下降速率為“cm/d”級、非主灌期上升速率仍為“cm/d”級,水位恢復響應時間超過6個月;在連續枯水年,主灌期的開采量(3區域面積)遠大于非主灌期的補給量(4區域面積),地下水位衰變下降,主灌期地下水位下降速率為“cm/d”級,非主灌期上升速率極其緩慢且為“um/d”級。

圖3 降水月尺度變化對地下水位影響特征

在連續平水年,主灌期開采量仍大于非主灌期的補給量,地下水位呈下降趨勢,主灌期地下水位下降速率為“cm/d”級,非主灌期上升速率為“mm/d”級,水位恢復響應時間多小于6個月,與張光輝[13]等人的研究結果相同。

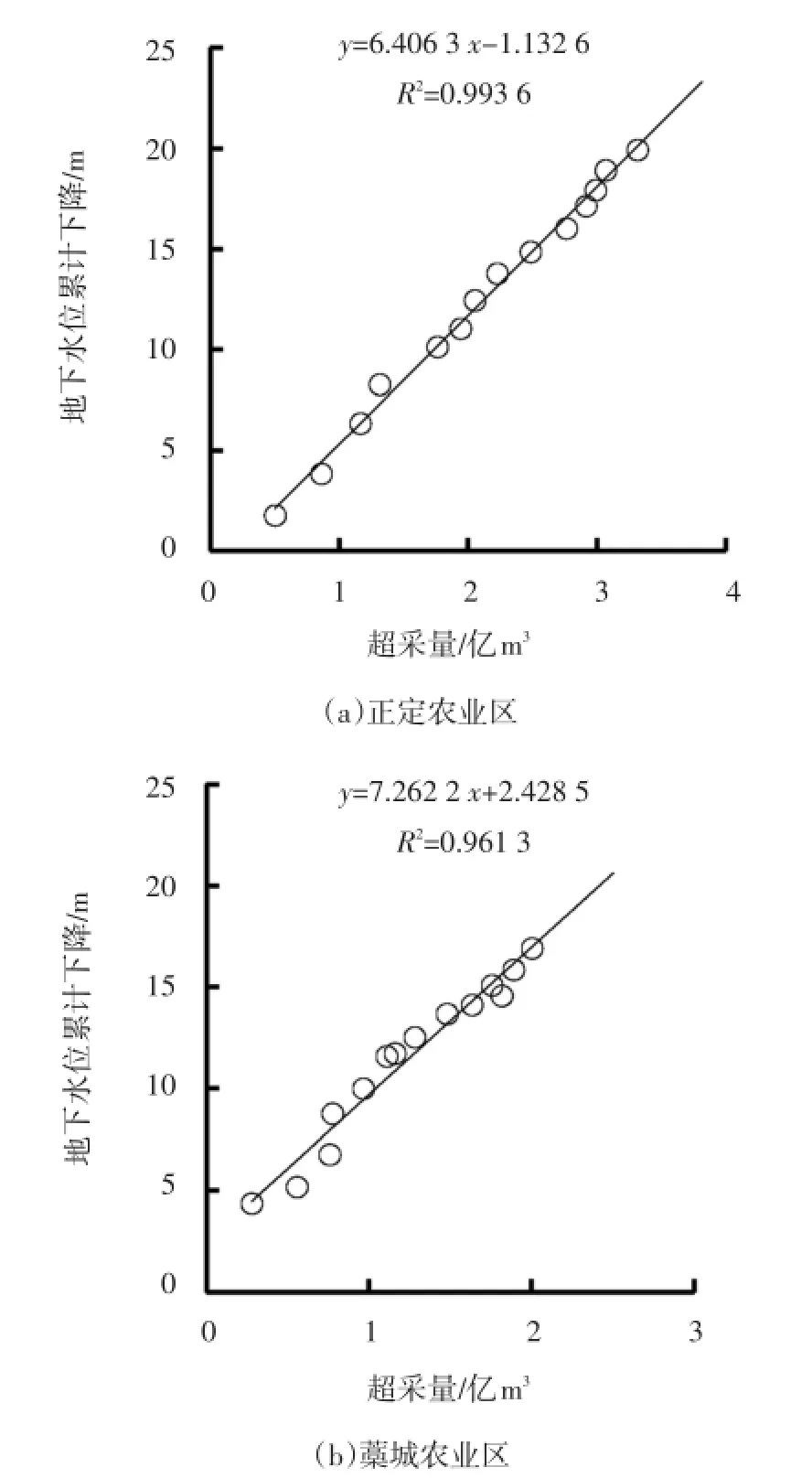

2.2 開采變化對地下水位影響特征

通過相關分析發現,地下水位與農業開采量沒有明顯的相關關系,而與農業區的累計超采量關系明顯。以1995—2010年期間單位面積累計超采量為橫坐標、地下水位累計下降值為縱坐標建立相關關系圖(如圖4所示),可以看出,超采量每增加1.0億m3正定農業區地下水位累計下降6.4 m、藁城農業區地下水位累計下降7.26 m。

圖4 超采量與地下水位相關關系

3 機制與討論

本研究基于區域地下水位動態模型來分析研究區地下水位變化機制,公式如下:

式中:ΔH為地下水位變動幅度(m);μ為地下水位變幅帶給水度;F為研究區面積(km2);Qre為地下水總補給量(m3);∑Qdi為地下水總排泄量(m3)。

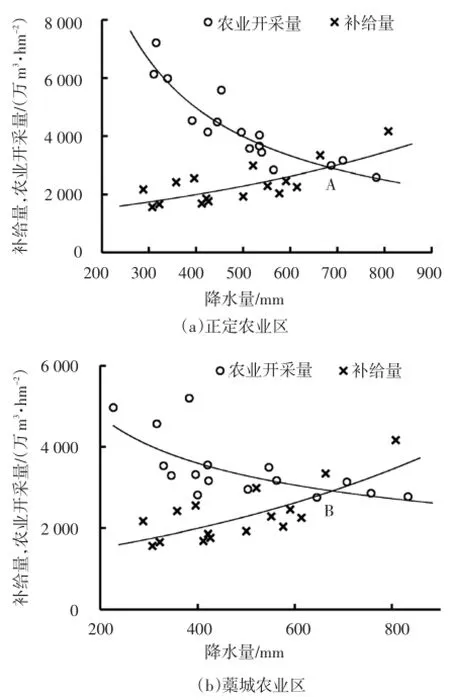

由式(1)看出,當∑Qre大于∑Qdi時,ΔH為正值,地下水水位上升;反之,當∑Qre小于∑Qdi時,ΔH為負值,地下水水位下降。對滹滏農業區來說,地下水總排泄量主要為農業開采量,地下水總補給量主要包括降水入滲補給量(Qpre)、井灌回歸入滲補給量(Qwre)、渠灌田間滲漏補給量(Qfre)、河道滲漏補給量(Qrre)等。由此,繪制了農業開采量和補給量隨降水量變化,如圖5所示。

圖51995 年以來地下水補給量、農業開采量與降水量之間關系

由圖5可以看出,隨著降水量的增大,農業開采量呈減小趨勢,地下水補給量則呈增大趨勢,當降水量增大到一定程度時,農業開采量下降趨勢線與地下水補給量上升趨勢線交會(∑Qre等于∑Qdi),即地下水系統達到均衡狀態,△H等于0;當降水量大于降水均衡點,地下水補給量大幅增加,農業開采量大幅減少,地下水補給趨勢線位于開采下降趨勢線之上,地下水系統得以涵養修復,降水量越大,兩者之間距離越大,地下水凈補給量越大,ΔH上升幅度越大;反之,當降水量小于降水均衡點,地下水補給量減少,農業開采量增大,地下水補給趨勢線位于開采下降趨勢線之下,地下水系統處于負均衡狀態,降水量越小,兩者之間差距越大,地下水凈消耗量越大,ΔH的下降幅度越大。也就是說,不論開采量多少,如果落在降水均衡點左側區域內,地下水位均呈下降趨勢;如果落在降水均衡點右側區域內,地下水位呈上升趨勢。

以正定農業區和藁城農業區為例:正定農業區降水平衡點(A)為690 mm,在平衡點右側,1995年降水量711 mm,1996年降水量782 mm,地下水位分別上升0.64和4.76 m;在平衡點左側,極枯年2001年降水量311mm、比平衡點處少379mm、地下水位下降幅度達1.86 m,平水年2007年降水量539 mm、比平衡點處少151mm、地下水位下降幅度減少0.87m。藁城農業區的降水平衡點(B)為680 mm,在平衡點右側,豐水年1996年降水量比平衡點處多150 mm、地下水位上升2.04 m,2008年降水量比平衡點處多77 mm、地下水位上升0.51 m;在平衡點左側,極枯年2001年降水量為330 mm、地下水位下降1.23 m,平水年2007年降水量562 mm、地下水位下降幅度縮小至0.99 m。

4 結論

以上研究表明:①降水變化是驅動地下水位變化的重要因素,在枯水年,地下水位下降閾值介于0.5~4.0 m,主灌期地下水位以“cm/d”級速率劇烈下降,非主灌期地下水位以“um/d”速率緩慢回升;平水年,下降閾值為0~2.0 m,主灌期地下水位以“cm/d”級下降,非主灌期地下水位以“mm/d”級回升,響應時間多小于6個月;豐水年,地下水位大幅上升,主灌期地下水位以“cm/d”級下降,非主灌期地下水位以“cm/d”回升,響應時間大于6個月。②地下水位與開采量關系不明顯,但與累計超采量有顯著的相關關系,地下水累計超采量每增加1.0億m3正定農業區地下水位下降6.4 m、藁城農業區下降7.3 m。③隨降水量的增大,農業區開采強度呈冪函數減少趨勢,地下水補給量呈冪函數增長趨勢,開采減少趨勢線和地下水補給趨勢線的交會點為地下水系統均衡點,在均衡點左側年份,地下水系統處于負均衡狀態,地下水位均呈下降趨勢,且距離均衡點越遠下降趨勢越明顯;在平衡點右側的年份,地下水系統則處于正均衡狀態,地下水位呈上升趨勢,且距離均衡點越遠上升趨勢越明顯。

[1]Ahmed I,Umar R.Groundwater flow modelling of Yamuna-Krishniinter stream,a part of central Ganga Plain Uttar Pradesh[J].Journal of Earth System Science,2009,118(5):507-523.

[2]Moiwo J P,Yang Y H,Li H,et al.Impact of water resource exploitation on the hydrology and water storage in BaiyangdianLake[J].HydrologicalProcesses,2010,24(21):3026-3039.

[3]張光輝,費宇紅,劉春華,等.華北滹滏平原地下水位下降與灌溉農業關系[J].水科學進展,2013,24(2):228-234.

[4]張光輝,費宇紅,張行南,等.滹沱河流域平原區地下水流場異常變化與原因[J].水利學報,2008,39(6):747-752.

[5]Ali R,Mcfarlane D S,Varma D,et al.Potential climate change impacts on groundwater resourcesof south-western Australia[J].Journal of Hydrology,2012,475(12):456-472.

[6]Hu Y K,Moiwo J P,Yang Y H,et al.Agricultural water saving and sustainable groundwater management in Shijiazhuang Irrigation District,North China Plain[J].Journal of Hydrology,2010,393(3-4):219-232.

[7]馮慧敏,張光輝,王電龍,等.近50年來石家莊地區地下水流場演變驅動力分析[J].水利學報,2014,45(2):180-186.

[8]許月卿.土地利用對地下水位下降的影響—以河北平原為例[J].地理研究,2005,24(2):222-228.

[9]Yang Y H,Watanabe M,Zhang X Y,et al.Estimation of groundwater use by crop production simulated by DSSAT-wheat and DSSAT-maize models in the piedmont region of the North China Plain[J].Hydrological Processes,2006,20(13):2787-2802.

[10]劉中培,王富強,于福榮.石家莊平原區淺層地下水位變化研究[J].南水北調與水利科技,2012,10(5):124-127.

[11]杜尚海,蘇小四,呂航.不同降水豐枯遭遇條件下滹沱河地下水庫人工補給效果[J].吉林大學學報(地球科學版),2010,40(5):1090-1097.

[12]Shu Y Q,Villholth K G,Jensen K H,et al.Integrated hydrological modeling of the North China Plain:Options for sustainable groundwater use in the alluvial plain of Mt.Taihang[J].Journal of Hydrology,2012,464-465(5):79-93.

[13]張光輝,田言亮,王電龍,等.冀中山前農業區地下水位強降弱升特征與機制[J].水科學進展,2015,26(2):227-232.

Characteristics and Mechanism of Precipitation and Groundwater Exploitation Influence on Groundwater Flow Filed in Agricultural Field Hufu

WANG Dian-long1,FENG Hui-min2,TIAN Yan-liang3,ZHANG Guang-hui3

(1.Shanxi Water Conservancy Construction&Development Center,Taiyuan 030002,China;2.Forestry College,Shanxi Agricultural University,Taigu 030801,China;3.Institute of Hydrogeology and Environmental Geology,CAGS,Shijiazhuang 050061,China)

Accurate understanding the groundwater flow field evolution mechanism is the precondition and foundation for the development of groundwater system conservation and restoration.Hufu agricultural area as a typical area,based on the monthly dynamic observation data of groundwater and precipitation,the research of characteristics and mechanism of precipitation and groundwater exploitation influence on groundwater flow filed is carried out with the methods of regional groundwater dynamic model and time series trend analysis.The results showed that:the precipitation change is an important factor driving the ground water level,in dry years groundwater level decline between the threshold from 0.5 to 4.0 m,in normal flow year the threshold is in between 0~2.0 m,in wet year a rise of groundwater level;the relationship between groundwater level and amount of groundwater exploitation is not obvious,there is a significant correlation between the accumulated groundwater overexploitation,an increase of 100 million m3of accumulated groundwater overexploitation,the groundwater level will decrease 6.4 m in Zhengding agricultural area,and Gaocheng agricultural area decreased by 7.3 m.With the increase of precipitation,the exploitation intensity decrease by exponentially trend,groundwater recharge is increasing power function,the intersection of agricultural exploitation trend line and groundwater sup-ply increase trend line is the equilibrium point of the groundwater system,on the left side of the point,the groundwater system is in negative balance.With the distance from the equilibrium point bigger,the groundwater level decline rate increase. On the right side of the equilibrium point,the groundwater system in a state of positive equilibrium,with the distance from the equilibrium point bigger,the groundwater level incline rate increase.This study can be served as guidance to regional groundwater development and utilization.

precipitation;exploitation;agricultural area;groundwater flow field;mechanism

P641.4;TV213.4

A

1004-7328(2017)02-0020-06

10.3969/j.issn.1004-7328.2017.02.008

2017—01—16

國家自然科學基金資助項目(41172214);山西農業大學科技創新基金資助項目(201306,2015ZZ04);中國地質調查工作項目(1212011220023)

王電龍(1981—),男,博士,主要從事農田水利與水資源合理利用研究工作。