“東方梵高”李老十

盧娜

李老十,本名李玉杰,字默忍,1957年出生于哈爾濱,因在家中十一個兄弟姐妹中排行第十,遂取號老十。

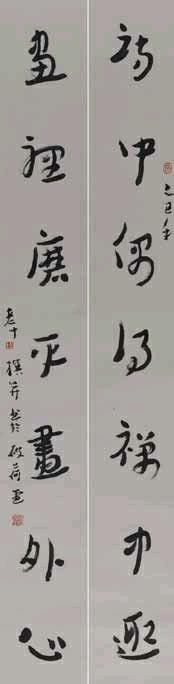

李老師詩、書、畫、印樣樣出色,堪稱通才,被認為是新文人畫派的重要代表人物之一,而他在藝術方面的“慧根”很早便顯露了出來。1984年,仍是中央美院學生的他,便有作品入選第六屆全國美展,并獲得中央美院學生作品年展二等獎。次年,他獲得“峨眉杯”全國書法大賽一等獎,繪畫作品獲得聯合國科教文組織亞洲文化中心辦法的“野間獎”,畢業創作《快活林》(取材于《水滸傳》的連環畫),又以別致的構思、夸張的形象以及文圖的巧妙結合,贏得了廣泛的好評。1987年,他的插圖作品又在第七屆“諾瑪”插圖比賽中獲獎。當時,許多年輕藝術家以追逐現代主義、高標“反傳統”為時髦,李老十卻堅持練書法,刻印章,畫水墨。他曾在一幅畫上題道:“今人論畫,開口畢加索,閉口馬蒂斯,何不談梁風子,何不說徐青藤?見了洋祖宗,便忘了老祖宗,如此恩忘,當掌嘴。”這句話不免情緒化,但清楚地表達了他的主見和追求。

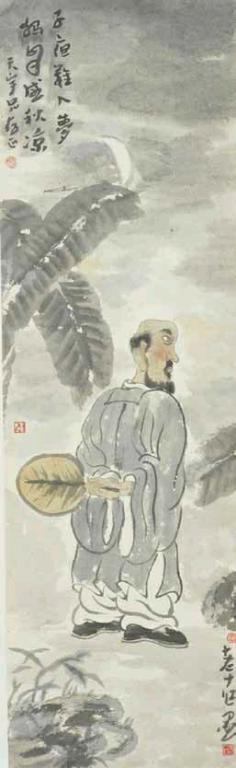

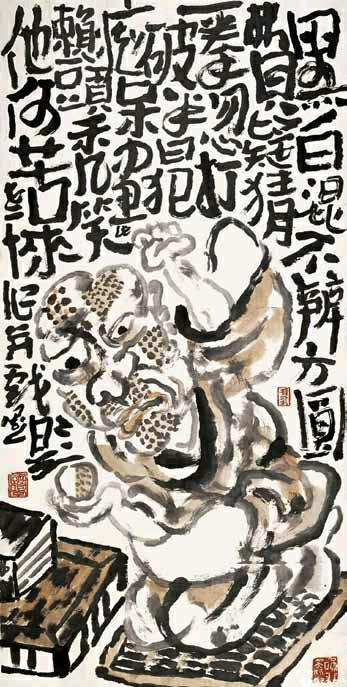

李老十的作品引起畫界和評論界的廣泛關注是其1990年組織并參加“六人水墨藝術展”后。在此后的六年里,他創作了大量荷花、人物、偶及小品雜畫和山水作品,留下了以殘荷和鐘馗為主題的大量代表作。這些作品,大都是夸張變形、借寓象征、宣泄表現,而不是寫實方法和描摹再現。上世紀70年代晚期以來,中國畫的創作表現為三種形態,第一種多借鑒西方表現主義,突出想象與幻想,重視變形與色彩的表現,相對弱化筆墨意趣;第二種多借鑒傳統寫意畫,強調詩書畫一體,相對重視筆墨意趣;第三種綜合兩者,試圖把西方表現主義傳統與中國文人畫傳統融為一體,既突出變形表現,也看重筆墨的表現力。李老十便可歸為這第三類。中國畫的多元格局是歷史形成的,傳統型、泛傳統型和非傳統型以及不同流派、風格和形式之間,只能自由競爭,互補并存,自然汰選。用西畫的標準衡量中國畫,以視覺單一性否定視覺綜合性,既會抹殺中國畫的民族特色,也無益于中國畫的多元性發展。而李老十就打破了這種不平衡,他利用他獨到的藝術眼光,追求筆墨語言與現代精神的互動互生,在堅持民族風格的前提下改革創新。他創造的視覺隱喻,他的個人化、心靈化的繪畫形象,為中國畫的發展提供了寶貴經驗。

畫家陳平曾說:“老十性傲,但樸厚。偏愛作大畫,說是過癮。便展紙、潑墨、圈花鳥、描人物,皴山水,但不師古法,而獨辟蹊徑,世人言怪,老十就是以怪享譽畫壇。”

深入表達對人世感受的幻化,表達對自然、人生、現實世界悲天憫人的思考,這是李老十作品的內在,亦體現了他對藝術的坦誠傾訴,對生存困惑的個體感受,對痛苦的真實抒寫和對黑暗與罪惡的反諷描繪。這種用心靈對待藝術,用生命對話藝術的畫家,在藝術界太多體制化矯飾、商業化煽情的今天,俞顯彌足珍貴。

可惜的是,這位畫壇奇才在39歲便已離開了人世。蓬勃的藝術熱情,加之不幸早逝,有人因此稱他為“東方的梵高”,更有評論家說,“李老十首先是一位有著人生境界的文人,然后才是畫家。他的一筆一墨,無不有著打動人心的力量,透明地看得到他的傳承與取法,看得到他人生的種種境遇與困頓。假以時日,李老十會成為一位真正的大師級人物,可惜,他走得太早了。他的一些筆墨的境界其實仍在提高中,然而,這樣已現渾茫蒼厚的畫作也是一面鏡子,映得出當下一部分畫家的小氣,也讓人知道,中國畫真正的魅力其實是屬于生命中真正的性情的。”