基于多傳輸通道的單向傳輸技術研究

楊 越 王若冰 劉 瑞 張 博 佟 軼

(中國航天工程咨詢中心 北京 100048)

基于多傳輸通道的單向傳輸技術研究

楊 越 王若冰 劉 瑞 張 博 佟 軼

(中國航天工程咨詢中心 北京 100048)

在對單向數據傳輸技術研究的基礎上,分析了現有的光閘系統中存在的一些不足。針對這些不足,提出基于多傳輸通道的單向數據傳輸設計。首先闡述了多傳輸通道傳輸方案的基本思路,利用通用的光纖網卡實現了數據的單向傳輸,然后結合前向糾錯技術進行可靠性設計,并給出了多通道數據傳輸的調度算法。最后進行了系統的架構的設計。通過實驗驗證了該方案可以實現快速、單向、可靠的數據傳輸。

單向傳輸 多通道 調度算法 光閘

0 引 言

隨著國家安全形勢的不斷變化,數字信息的安全受到高度重視。依據國家保密安全規范,必須采用物理隔離的方式,將處理涉密信息的網絡系統與其他網絡環境隔離,不同密級網絡之間的數據交換必須進行全生命周期的監控和審計。隨著涉密網內業務工作的擴展,物理隔離造成了涉密網絡的信息“孤島”效應,業務管理和科研生產工作對外部信息持續、快速的獲取需求逐漸凸顯,采用多批次人工導入方式已經很難滿足需求,在一定程度上已經影響了日常科研生產工作。

針對于這一缺陷,現在很多部門采用網閘、光閘等單向傳輸設備實現數據單向、安全、快速地從低密級的網絡傳輸到高密級的網絡中。同網閘相比,光閘傳輸速率極高,可以實現實時傳輸[1]。近幾年國內研究的技術主要是基于光閘的單向傳輸系統[2]。王海洋等設計了一款基于單模光纖的數據單向傳輸系統,解決了非涉密網絡中的數據單向導入涉密計算機的問題[3]。姜黎等通過光電單向轉換的物理原理設計了基于光纖通信技術的數據單向傳輸設備[4];李佩玥等將無源光隔離器應用于單光纖的數據傳輸過程,結合前向糾錯碼和物理層編碼保證單光纖無反饋傳輸鏈路極低誤碼率[5]。國外對光閘的研究文獻較少,但在單向傳輸技術上也有深入的研究,主要代表為Kang等提出了數據泵的概念[6-7]以及澳大利亞亞特尼克斯數據門公司研制的“數據二極管”設備[8-9]。

通過對現有國內外文獻的研究,發現現有的傳輸技術存在著一些不足: 1) 一般的單向傳輸設備都是基于單通道進行單向傳輸,使用前向糾錯(FEC)技術保證數據傳輸的可靠性,但仍然存在著單通道失效的可能性;2) 利用單通道實現的單向傳輸設備的可靠性及傳輸速率是已確定的,不具備擴展的能力,實際應用中,不同的應用數據對傳輸速率和可靠性具有不同的需求,現有的單向傳輸設備很難滿足這樣的需求;3) 文獻[3-5]中提到的硬件設備需要依靠定制才能生產出來,對采用通用的網絡硬件設備來實現單向傳輸的闡述不足。

為加強單向數據傳輸系統的健壯性、靈活性和可靠性,本文擬采用多模冗余容錯的方式,設計基于多個通道的數據單向傳輸方案。該方案利用常見的硬件設備,在確保系統經濟性的同時保障了數據單向性,有效地避免了單通道失效造成的數據丟失,并可以通過動態地增減傳輸通道來調整數據傳輸的可靠性和傳輸速率。

1 基本思路

通過單向光通道技術途徑,多路單向傳輸系統在物理隔離網絡環境下,實現從低密級網絡向高密級網絡的嚴格單向數據傳輸,達到零比特回傳的安全指標。在跨網的單向傳輸鏈路上,采用了私有的數據傳輸/封裝協議,提高了數據安全性和可信性。數據單向傳輸系統由多個單向傳輸通道、發送端和接收端組成。為解決單向傳輸固有的傳輸可靠性難題,本方案采用冗余傳輸與FEC技術相結合的設計思想,首先采用FEC技術對應用數據進行處理,然后通過多路單向通道進行冗余傳輸時,可以保證數據傳輸的可靠性。在保證一定可靠性的前提下,為解決大容量數據傳輸的帶寬瓶頸,利用多條通道同時并發傳輸數據。此外,調度子系統支持在傳輸可靠性和傳輸帶寬之間進行適應性設置,以適應數據傳輸的不同需求;并可以配置不同數量的單向傳輸通道,使得系統具備一定的動態擴展能力。

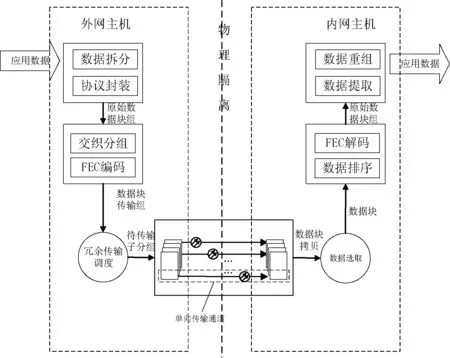

方案的原理如圖1所示,在物理隔離的外部網絡和內部網絡分別部署外網主機與內網主機,外網主機與內網主機配對安裝發送網卡和接收網卡,每對網卡及其連接光纖構成了一條單向傳輸通道。通過這些傳輸通道,外網主機可以將數據單向的傳遞給內網主機,并可以采用增減網卡對數的方式,動態調整單向傳輸通道的數量。

針對單條通道失效所帶來的數據丟失問題,通過多路單向通道對數據進行冗余傳輸。此外,為避免同一條數據的所有拷貝重復通過一條單向通道進行冗余傳輸,仍存在通道失效造成數據丟失的可能性。本方案規定同一條數據的多個拷貝只能通過不同的單向通道進行傳輸,使得單條通道失效只能造成一條數據的一份拷貝的丟失,確保仍可通過其他通道獲取足夠的數據拷貝進行數據恢復與重組。

圖1 系統原理圖

在通信系統中,用于糾正傳輸差錯的方法主要有兩種:自動重傳(ARQ)技術和FEC技術。在單向通道數據傳輸中,無法通過交互進行數據重傳來糾正數據錯誤或丟失。現有的單向傳輸技術主要使用FEC技術保證單向傳輸的可靠性。本文中針對數據傳輸的可靠性,將冗余傳輸與FEC技術相結合,進行了數據傳輸的可靠性設計。其中有助于提高數據傳輸可靠性的手段主要包括冗余傳輸、FEC編碼、交織處理和CRC編碼。為實現傳輸可靠性和傳輸帶寬之間的適應性設置,方案中根據數據的傳輸需求設計了傳輸質量參數,包括數據傳輸優先級、是否進行FEC編解碼、冗余傳輸次數三個參數。對數據傳輸優先級進行設置可以調整數據傳輸的優先順序,高優先級適用于實時性要求較高的數據。對FEC編解碼以及冗余傳輸次數進行設置可以調整數據傳輸的可靠性,冗余傳輸次數的增加(減少)可以提高(降低)數據傳輸的可靠性;相應地,應用數據傳輸所需的時間也隨之增加(減少)。

在發送端,應用數據被拆分并封裝成一組原始數據塊,對這一組原始數據塊進行FEC編碼和交織處理以應對連續丟幀,并在數據塊頭部加入序號、CRC編碼、數據幀類型等信息,形成含冗余數據塊的數據塊傳輸組。之后通過冗余傳輸調度將數據塊子分組交給傳輸通道打包成數據幀進行冗余傳輸。由于一組數據塊在單向無反饋的傳輸過程中,可能存在數據塊丟失的情況,因此,在接收端,需要通過數據塊頭部的CRC檢測出錯的數據塊,并通過數據選取從多個數據塊冗余拷貝中選取正確的數據塊。數據塊排序后通過編號確定丟失的數據塊在數據塊組中位置,若不存在傳輸失敗的數據塊,則可直接獲得原始數據塊;若存在傳輸失敗的數據塊,在丟包恢復的能力范圍之內恢復出丟失的數據塊。最后經數據重組還原為原始應用數據。

2 主要設計及實現

2.1 數據單向傳輸

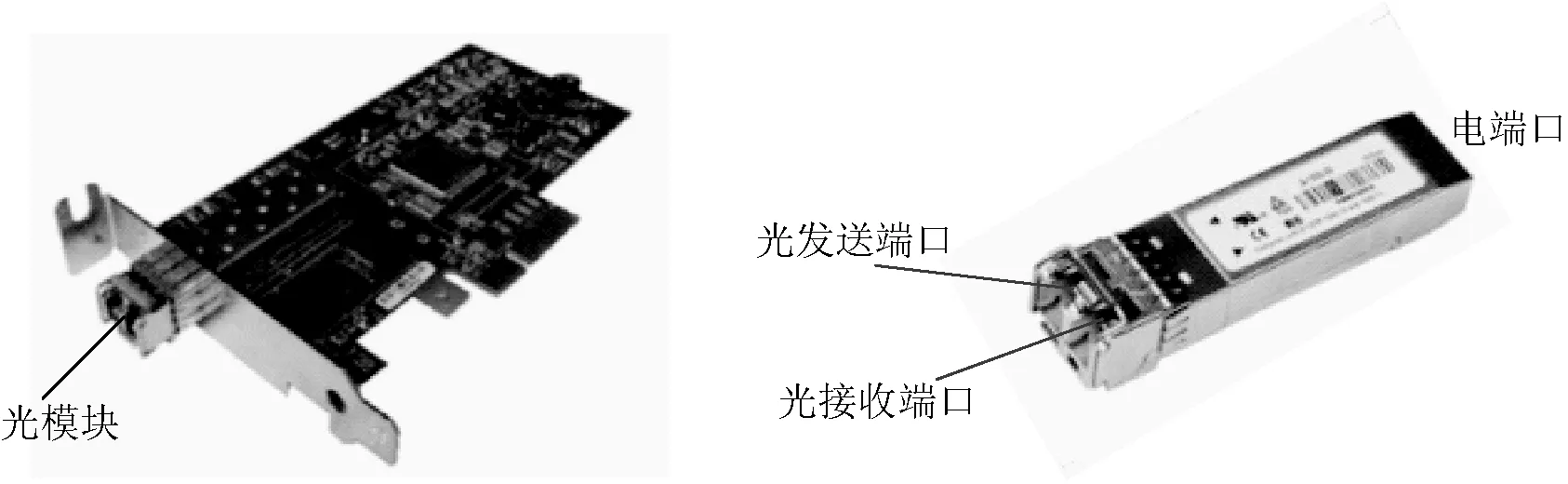

在本方案中,數據單向傳輸的硬件基礎是由普通千兆光纖網卡改造而來的單向網卡,如圖2所示。普通的千兆光纖網卡以光纖為介質進行數據、信號傳輸,通過光模塊與光纖進行數據交換。光模塊由光電子器件、功能電路、光接口等構成,光接口包含光發送接口和光接收接口兩個部分,其中光發送接口將光信號發送到光纖上,光接收接口從光纖接收光信號。

圖2 千兆光纖網卡及光模塊

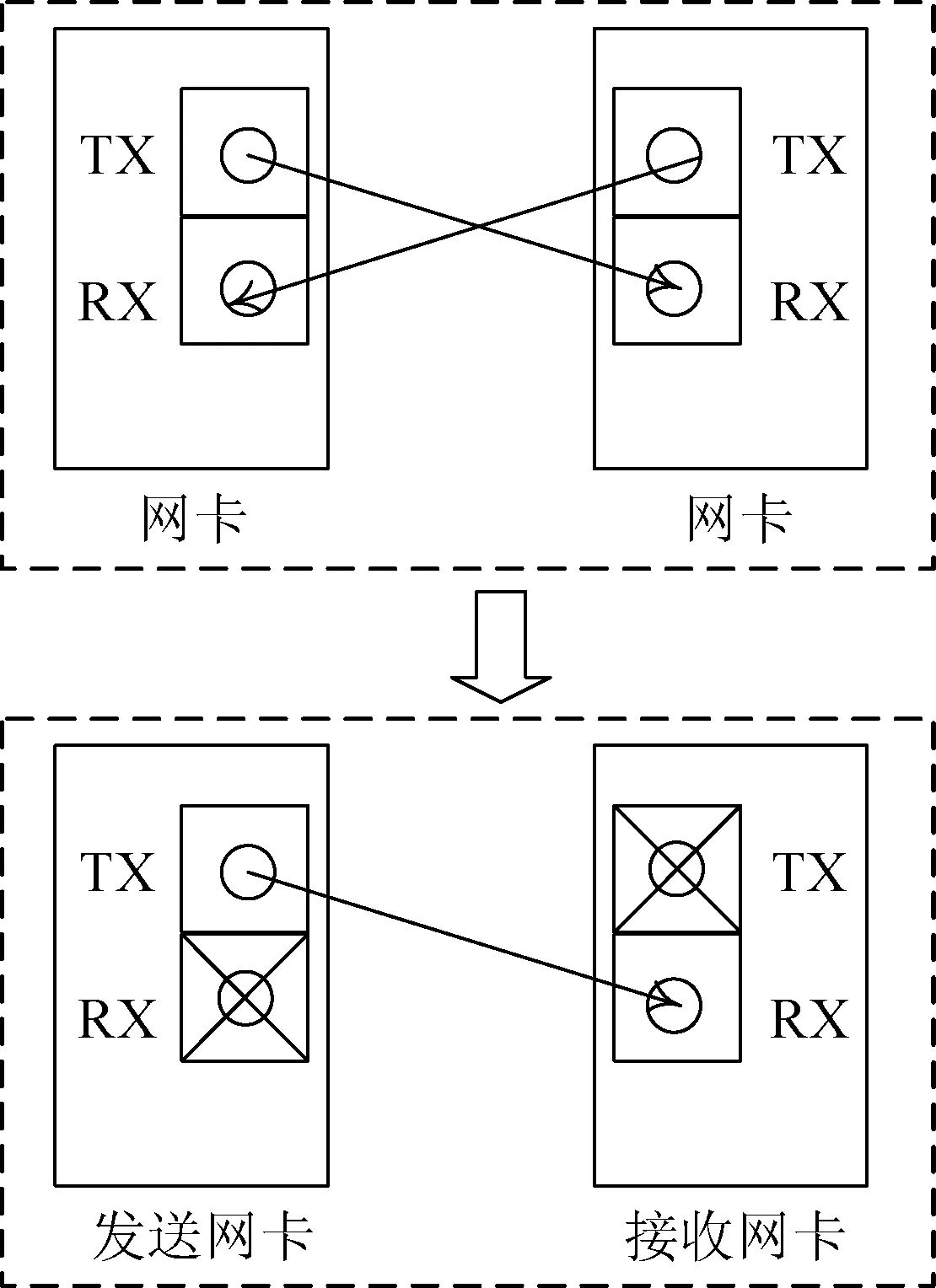

如圖3所示,光網卡數據傳輸的原理是:使用2根光纖將2個網卡光模塊的光接收接口RX與光發送接口TX進行交叉連接的實現數據的雙向傳輸。根據此原理,只需將其中1根光纖以及兩個網卡分別對應的光發送接口和光接收接口失效即可構成1條單向傳輸通道。發送網卡由普通網卡將光模塊接收接口失效后得到,接收網卡由普通網卡將光模塊發送接口失效后得到。由于沒有從接收網卡到發送網卡的數據通道存在,實現了網絡數據的單向隔離,可以應用到不需要對端響應的網絡連接協議。

圖3 單向傳輸通道

由于基于單向傳輸網卡的數據傳輸不存在反向數據傳輸,在傳輸層就不能采用面向連接的TCP協議[10]。另外,由于無法通過交互進行數據的重傳來糾正出現的數據錯誤或數據丟失,基于無連接的UDP協議也無法滿足數據傳輸要求。在傳輸層傳輸時需將數據包提交給數據鏈路層進行進一步的拆分和封裝,會降低數據傳輸的傳輸速率。為提高單向傳輸的數據可靠性和傳輸速率,結合系統的應用需求,本方案在鏈路層采用數據幀的方式進行數據傳輸。發送數據時只需知道接收端網卡的MAC地址,無需建立連接就可以直接發送數據。方案中,應用程序交下來的數據被看作成無結構的字符串。傳輸系統不關心字符串的含義,將數據經過拆分、封裝、協議打包后,形成一組數據幀進行傳輸。

對于多個單向傳輸通道利用,主要存在兩種方式:

方式一 對各條通道針對于數據的傳輸需求分成不同優先級的通道,一組待傳輸數據幀在傳輸時交給一條對應優先級的通道單獨發送。

方式二 將多個通道看作成一條擴展了帶寬的傳輸通道,一組待傳輸數據幀在傳輸時會占用所有的通道進行統一發送。

在發送端,會對應用數據進行拆分、封裝等操作,一個原始數據將生成一組待傳輸的數據幀。在接收端,會對這一組數據幀進行校驗和重組等操作,這會占用接收端計算機大量的內存和計算資源。相對于發送端,接收端的計算更復雜,工作負載更大,需要盡可能的降低接收端的計算壓力。方式一意味著在同一時間段內,同時存在著多組待數據幀在進行傳輸;方式二類似于原子操作,即在同一時間內,只有一組數據幀在發送。在一組數據幀發送完畢后,才能進行下一組數據幀的發送。與方式一相比,采用方式二,在一段時間內,接收端緩存的數據幀將會大大減少,占用的內存資源會降低很多。

此外,方案要求能夠動態擴展傳輸通道。每次需要增添或刪減傳輸通道時,方式一需要對所有傳輸通道進行相應的調整。同方式一相比,方式二會方便很多,只需要對新增的傳輸通道進行配置即可。

綜合以上兩方面因素,本方案采用方式二來使用單向傳輸通道,這樣就意味著將多條傳輸通道看作是一條擴展了帶寬的傳輸通道。在傳輸一組數據幀時,多個通道將同時并發的進行傳輸。

對于每條通道,應盡可能地確保通道可以正常工作,所以需要一種方式可以檢測通道狀態。系統設計中采用了一種心跳機制[11]。即發送端在每條傳輸通道空閑時,定時發送一個同步信號,接收端以此判斷單向傳輸通道的連通性。接收端在一段時間內發現從某一條數據通道未接受到任何數據,就可以確定此通道發生故障,進行報警操作。

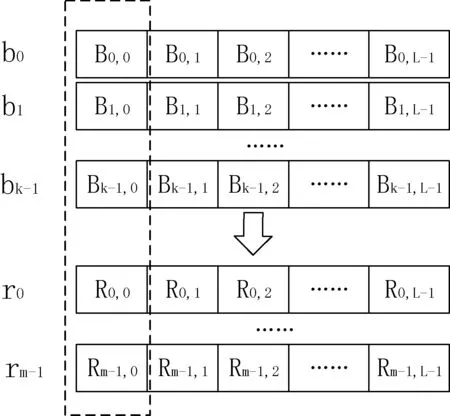

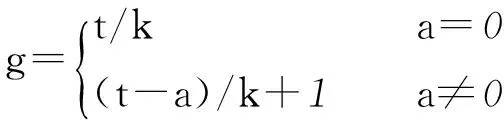

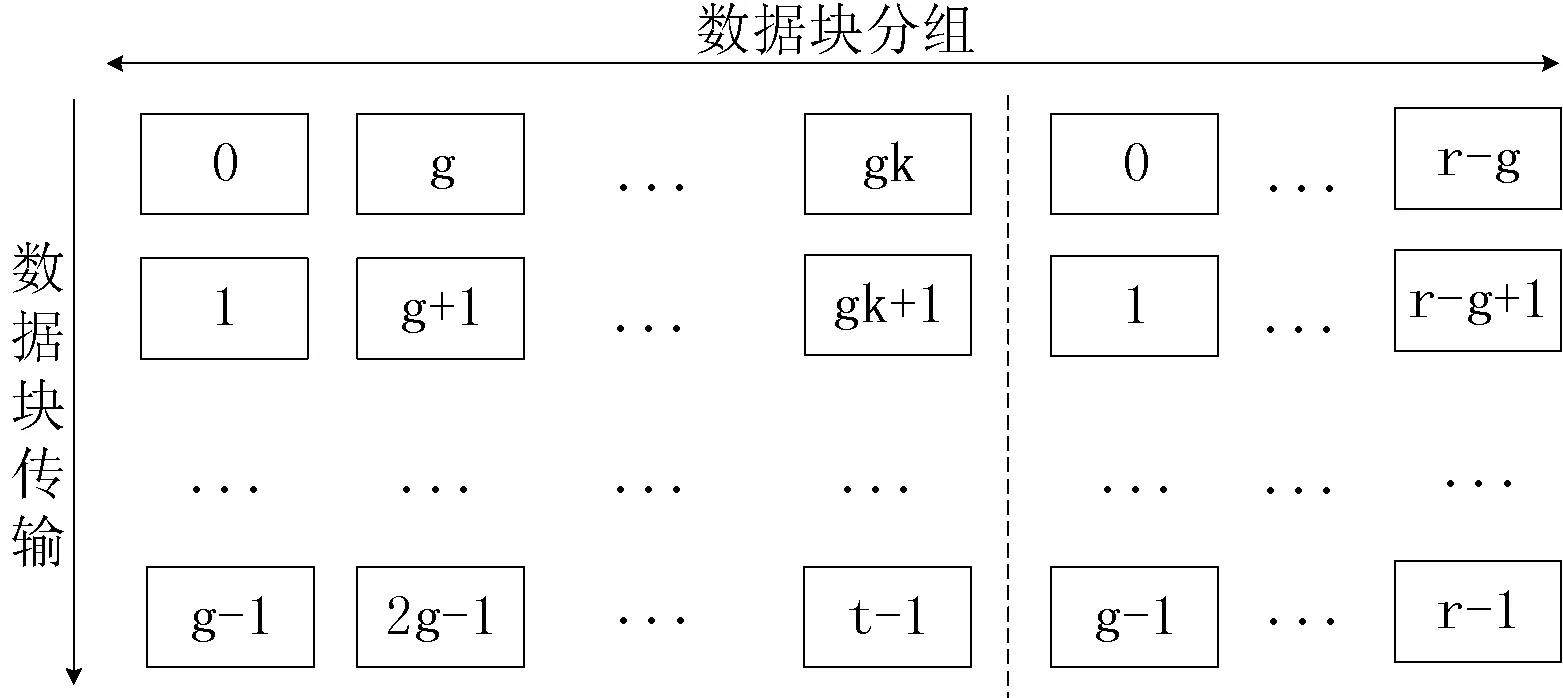

每條傳輸通道在發送時,會生成一個連續的流水號Sn,每條傳輸通道的接收端同樣會存在一個接收數據流水號Rn。在接收到每幀后會對流水號進行判斷,根據這個流水號的連續性,若出現Rn 2.2 可靠性設計 2.2.1 數據糾錯分組 FEC是一種為數據傳輸而設計的差錯控制技術。發送端在根據需要傳輸的數據生成冗余數據,然后將原始數據與冗余數據一起傳輸。接收端則可以根據冗余數據檢測原始數據中錯誤數據并糾正。 數據塊級的FEC進行編碼時,對字節長度統一固定為L的K個原始數據塊進行FEC編碼后,得到M(M>0)個冗余數據塊。這K個原始數據塊和M個冗余數據塊組成的一個FEC子分組。數據塊級的編碼過程如圖4所示,K個原始數據塊為b=b0,b1,…,bK-1,M個冗余數據塊為r=r0,r1,…,rM-1;從每個數據塊頭部開始,依次選取每個數據塊上相同位置的字節得到K個字節B0,1,B1,1,…,BK-1,1,通過FEC編碼生成M個冗余字節R0,1,R1,1,…,RM-1,1,這M個冗余字節對應于冗余數據塊相同位置的字節。 圖4 數據塊FEC編碼 在接收端進行解碼,可以通過數據塊的序號確定傳輸失敗的數據塊。從每個數據塊頭部開始,依次選取每個數據塊上相同位置的字節,通過FEC解碼器恢復出丟失的字節,并用這些字節重組為丟失的數據塊,完成丟失數據塊的恢復。根據糾刪碼原理,接收端只需要在M+K個數據塊中接收到K個數據塊就可以恢復K個原始數據塊。不同的FEC編解碼類型和M值在糾錯能力和編解碼效率上存在著差異。在實際應用中最好根據實際效果選擇FEC編解碼類型和M的值。 本方案中,在實現FEC編解碼算法時采用軟件編程,比較復雜的FEC編解碼算法會占用到較多的計算資源,影響到數據的傳輸速度。本方案中采用奇偶校驗碼的數據幀層的編解碼,每k個數據塊的對應為XOR(異或)運算后會得到1個冗余數據塊,其中k的值可以根據實際的可靠性需求和傳輸速率需求進行調整。k值越小,冗余度就越高糾刪能力就越強;而編解碼所占用的時間會增加,整體的傳輸速率會隨之降低。這種方式編解碼復雜度低,計算比較簡單,時延較小。如果k+1個數據塊中出現1個數據塊丟失,則可利用其它k個數據塊恢復,同樣是進行XOR操作。 發送數據時,一條應用數據經拆分、封裝和FEC編碼之后會生成一個由多個FEC子分組構成的數據塊傳輸組,這一個數據塊傳輸組會交給調度程序統一發送。 為避免相鄰數據被連續丟棄,造成一個FEC子分組內丟失數據過多,導致數據不能恢復,在進行FEC編碼之前,方案中采用數據塊層面的交織方式對原始數據塊進行FEC分組。交織本身不能恢復丟失數據,但可以把連續丟幀離散成隨機丟幀。進行交織的深度越大,就有更多的分組去承擔連續丟幀,對于單獨的一個FEC子分組造成影響就會越小。 本方案中,將對數據進行拆分,每個數據塊長度固定為L個字節,不足用零填充。將得到一組數據塊,個數為t。然后會對這些數據塊每組k個數據塊分成g個FEC子分組。然后采用FEC編碼,生成r個冗余數據塊。為使分組比較均衡,先計算得出FEC子分組個數g的值。 令: a=tmod(k) (1) 則: (2) 然后利用分組數g進行數據塊分組: j=imod(g) i={0,1,…,t-1} (3) 如圖5所示,t個原始數據塊分成g個子分組進行FEC編碼,其中i為數據塊的序號,j值相等的數據塊為同一FEC子分組。數據塊傳輸仍按數據塊的序號依次進行傳輸,冗余數據塊會在原始數據塊后進行傳輸。 圖5 交織分組 2.2.2 冗余傳輸 為進一步提高數據在傳輸過程中的可靠性,可以采取冗余傳輸的方式。冗余傳輸的次數越多,數據的可靠性就越高。冗余傳輸的方式存在兩種: 方式一 每條數據幀選取多條通道并發地進行冗余傳輸; 方式二 一組待傳輸數據幀統一進行多次重復發送。 兩種方案各有優劣。方式一,發送端在每條數據幀發送完畢之后就可以將數據幀丟棄,但因為存在多通道同時丟幀的可能性,可能導致某一幀冗余發送均會失敗。第二種方案中,每條數據幀的冗余發送之間間隔較長,可以避免冗余發送失敗,但發送端需等待整個數據重復發送完畢才可以將整組數據丟棄,這就意味著在此發送過程中發送端須一直緩存這一組數據塊。 在設計中,冗余發送時采用第二種方案。主要考慮到存在連續丟幀的可能性,以及在傳輸過程中,接收端的數據處理所占用的資源會比發送端要多,適當降低發送端的發送速度,減輕接收端的處理數據的負荷,會進一步提高數據傳輸的可靠性。此外,考慮到某一條通道失效的可能性,在數據幀重復發送時,會記錄之前已經發送過的通道,再次發送時避開此通道,選用其它的通道進行發送。 數據采用冗余發送經各傳輸通道發送到接收端后,每條數據塊會在接收端收到多個數據塊拷貝。調度層程序從這些拷貝中選取正確的數據塊進行數據重組。本文采用投票的方式確定正確的數據塊。 在投票之前,首先會對數據塊進行CRC校驗。數據選取時,會提取校驗通過的數據塊中有效數據載荷進行統計。相同的有效載荷的個數會作為票數。將得票數最多的有效載荷作為正確數據塊進行后續處理。若存在得票數相同的多個有效載荷,則可借助傳輸數據塊拷貝的所有數據通道的丟包率進行判斷,綜合選取傳輸通道可靠性較高的有效載荷作為正確數據。 2.3 傳輸調度算法 利用多個單向通道進行數據傳輸時,需要綜合考慮應用數據的傳輸需求(時效性、可靠性等),調度算法的性能。檢驗一種調度算法通常有以下幾個方面:算法是否完善、資源分配是否合理、調度速率是否滿足實時性的要求、是否解決通道過載和空閑的現象、調度模塊的響應是否足夠快、通道資源是否合理利用以及能否做到實現代價小等[12]。 為提高傳輸速率,減少調度所需的次數,將一個數據塊傳輸組分成m個待發送的待傳輸子分組,每個待傳輸子分組中的數據塊個數為H,具體的值根據實際傳輸情況設定。傳輸調度模塊在傳輸一個數據塊傳輸組時會根據用戶數據配置的服務質量參數,得到數據幀所需傳輸的冗余次數r。然后依次調取每個待傳輸子分組進行發送。 在獲取待傳輸子分組后,傳輸調度模塊繼而會輪詢每條傳輸通道的狀態,若傳輸通道當前空閑且可用,則向當前傳輸通道傳遞傳輸子分組進行發送。 數據塊傳輸組發送調度流程: 1) 傳輸調度線程從傳輸緩存隊列中獲取一組數據塊傳輸組。 2) 根據用戶數據配置的服務質量參數得到數據幀所需傳輸的冗余次數,以及數據塊傳輸組的子分組個數。 3) 從數據塊傳輸組中選取一個待傳輸子分組以待發送。 4) 傳輸調度線程輪詢每條傳輸通道狀態,選取空閑傳輸通道。 5) 若選取的傳輸通道從未傳輸過此數據幀分組,執行下一步驟,否則返回步驟4)重新選擇傳輸通道。 6) 將待傳輸子分組傳遞給傳輸通道進行傳輸。 7) 若此待傳輸子分組是數據塊傳輸組的最后一個子分組,執行下一步驟,否則返回步驟3)繼續循環處理。 8) 若數據幀組傳輸次數是否已達到冗余次數要求,則執行下一步驟,不是則轉到步驟3)繼續循環處理。 9) 此數據塊傳輸組發送完成,轉到步驟1)循環執行。 具體調度算法如圖6所示。 圖6 數據發送流程圖 多通道單向數據傳輸系統的系統架構如圖7所示。 圖7 系統架構圖 從圖7中可以看出,在發送端和接收端的宿主和物理層之間都存在著三個層次,即服務層、調度層和鏈路層。在發送端,來自宿主系統的數據依次通過服務層、調度層和鏈路層的處理后會封裝成一組數據幀經單向網卡進行傳輸。接收端接收到單向網卡傳來的數據幀后,依次通過鏈路層、調度層和服務層處理,還原成宿主原始數據并發送給宿主系統。 服務層:在發送端,服務層主要負責緩存來自宿主系統的數據并根據數據的優先級依次交給調度層處理。在接收端,服務層主要負責緩存調度層重組后的數據,并提交給宿主系統。 調度層:在發送端,調度層會對數據進行數據拆分、協議封裝、冗余塊生成、校驗碼生成等數據處理,然后將生成的一組數據塊調度分配給鏈路層中各傳輸通道。在接收端,調度層接收來自鏈路層的數據塊,進行數據校驗、協議解析、丟包恢復、數據重組等數據處理操作,將還原后的數據提交給服務層。 鏈路層:面向各條傳輸通道。在發送端,鏈路層主要負責對數據塊進行數據幀打包、發送等操作。在接收端,鏈路層主要負責接收數據、數據塊提取等操作。 測試環境為兩臺服務器,型號為HPDL580G7,分別作為外部網絡終端和內部網絡終端。配置為:CPU:InterXeon2.00GHz雙核,內存:32GB,操作系統:Windows2008R2。測試中采用了3條傳輸通道,即3對千兆單向傳輸網卡通過光纖連接。因為之前所述的通道傳輸方式,本方案將多條傳輸通道看作為一條擴展了帶寬的傳輸通道,所以單條通道傳輸與多條通道傳輸僅在傳輸速率上存在區別。 每條應用數據為10MB,進行FEC編碼時,采用奇偶校驗碼編碼,每10個數據塊生成1個冗余數據塊。此外,改變測試數據的產生速率,可以調整系統的傳輸速率。在測試時,選取了兩種不同的傳輸速率作為對比。為了證明系統的傳輸效率和穩定性,對傳輸參數進行了選擇,如表1所示。 表1 測試參數 從表2可以看出,丟幀率與傳輸速率相關,通過測試1、測試3、測試5可以看出在傳輸速率為190MB/s左右時,10個小時以內幾乎沒有丟幀出現。在傳輸速率為280MB/s左右時,丟幀出現較多。通過測試2看出,FEC編解碼可以解決部分丟幀問題,測試4表明冗余傳輸與FEC編解碼相比,可靠性會更高。這與FEC編解碼選擇的編碼算法和冗余度有關。在實際應用中,如果條件許可,可以選擇更為有效的FEC編碼算法,本方案中的可靠性設計可以進一步優化。此外,測試2與測試4、測試6相比,通道傳輸速率基本相同的情況下,測試2的應用數據的產生速率是測試4、測試6的兩倍左右,這是由數據冗余傳輸造成的。 表2 測試結果 本文針對一般單向傳輸系統中存在的單通道失效的可能性,以及可靠性及傳輸速率無法動態調整等問題,提出了利用多條通道進行傳輸的系統方案。方案中首先闡述了如何改造通用的光纖網卡構建單向傳輸通道,提出了一套利用多通道冗余傳輸結合前向糾錯技術,以提高數據傳輸可靠性的傳輸機制;在此基礎上,進行了傳輸調度的設計,旨在提高數據的傳輸效率。在單向傳輸系統測試中,使用3個傳輸通道進行了傳輸可靠性和傳輸性能測試,證明了方案的可行性。方案存在一些需要改進的不足:由于單向傳輸通道不存在反饋信息,方案不可能確保完全可靠的傳輸,方案中的可靠性設計中的前向糾錯算法可以采用糾錯性能更優的算法,并使用硬件實現的方式實現;因多個通道的原因,本方案實現的系統會比單通道占用更多的計算機資源。綜上所述,本方案解決了現有的單向傳輸系統的一些不足,提高傳輸的可靠性和速率,并可以動態地調整可靠性與傳輸速率以適應不同應用數據傳輸需求,具有很好的可擴展性,這些都使得本方案在內外網安全領域具有很廣闊的應用前景。 [1] 劉波,陳曙輝.一種基于Bell-LaPadula模型的單向傳輸通道[J].計算機科學,2012,39(10):26-29. [2] 包益民.基于光閘單向安全傳輸系統的研究與實現[D].杭州:浙江工業大學,2011. [3] 王海洋,孟凡勇.基于光纖的數據單向傳輸系統設計與實現[J].信息網絡安全,2011(9):107-109. [4] 姜黎,高志軍,曹新星.基于光纖通信技術的數據單向傳輸設備研究[J].計算機與數字工程,2012,40(3):83-85. [5] 李佩玥,石俊霞,陳雪,等.單纖單向數據隔離系統的設計與實現[J].電子測量技術,2014,37(6):115-118. [6]KangMH,MoskowitzIS.APumpforRapid,Reliable,SecureCommunication[C]//Proceedingsofthe1stACMConferenceonComputerandCommunicationsSecurity.NewYork:ACMPress,1993:119-129. [7]KangMH,MoskowitzIS,ChincheckS.Thepump:adecadeofcovertfun[C]//21stAnnualComputerSecurityApplicationsConference(ACSAC’05),2005:352-360. [8]AustralianSignalsDirectorate.Tenixdefencesystemsinteractivelinkdatadiodedevice[DB/OL].http://www.dsd.gov.au/library/pdfdocs/EPL-Listings-ST-CRs/network-security-pdf/Tenix/IL-DDD-CER-4.0.Pdf. [9]TenixAmerica.Tenixdatadiode-absoluteinformationprotection[EB/OL].http://www.tenixamerica.com/images/whitepapers/datasheet-datadiode.pdf. [10] 萬月亮,朱賀軍,劉宏志,等.基于光閘的單向傳輸系統可靠性研究[J].信息網絡安全,2010(12):25-27. [11] 王文波,唐成華.可靠的無反饋數據傳輸方案設計[J].科技資訊,2014(3):46-47. [12] 陳宇賢.基于多通道的實時視頻傳輸關鍵技術研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學,2012. STUDY OF ONE-WAY TRANSMISSION TECHNOLOGY BASED ON MULTIPLE TRANSMISSION CHANNELS Yang Yue Wang Ruobing Liu Rui Zhang Bo Tong Yi (ChinaAerospaceEngineeringConsultationCenter,Beijing100048,China) Based on the research of the one-way data transmission technology, we analyze some shortages existing in optical gap system. Aiming at these shortages, a one-way data transmission design based on multiple transmission channels is proposed. Firstly, the basic idea of data transmission scheme of multi-transmission channels is expounded, and the one-way data transmission is achieved with universal optical network card. Then the forward error correction technique is used to design the reliability, and the scheduling algorithm based on multichannel data transmission is given. At last, the architecture of the system is designed. Experiments show that the scheme can achieve fast, single and reliable data transmission. One-way transmission Multiple transmission channels Scheduling algorithm Optical gap 2016-01-26。楊越,碩士生,主研領域:信息安全。王若冰,研究員。劉瑞,高級工程師。張博,本科。佟軼,碩士。 TP309.2 A 10.3969/j.issn.1000-386x.2017.04.024

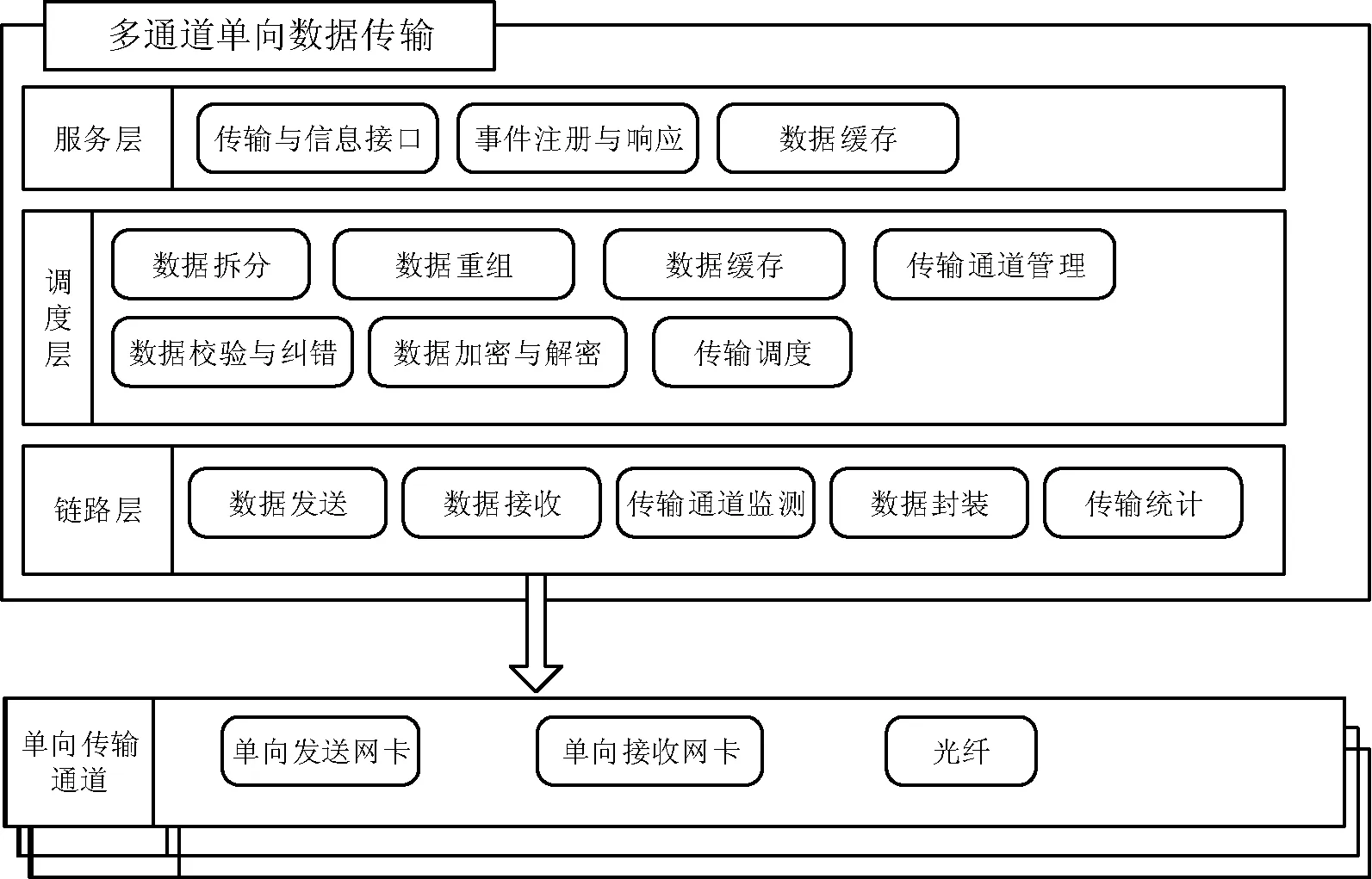

3 系統架構

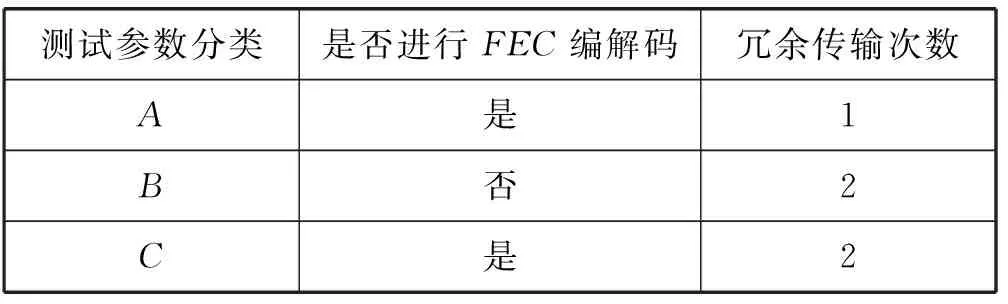

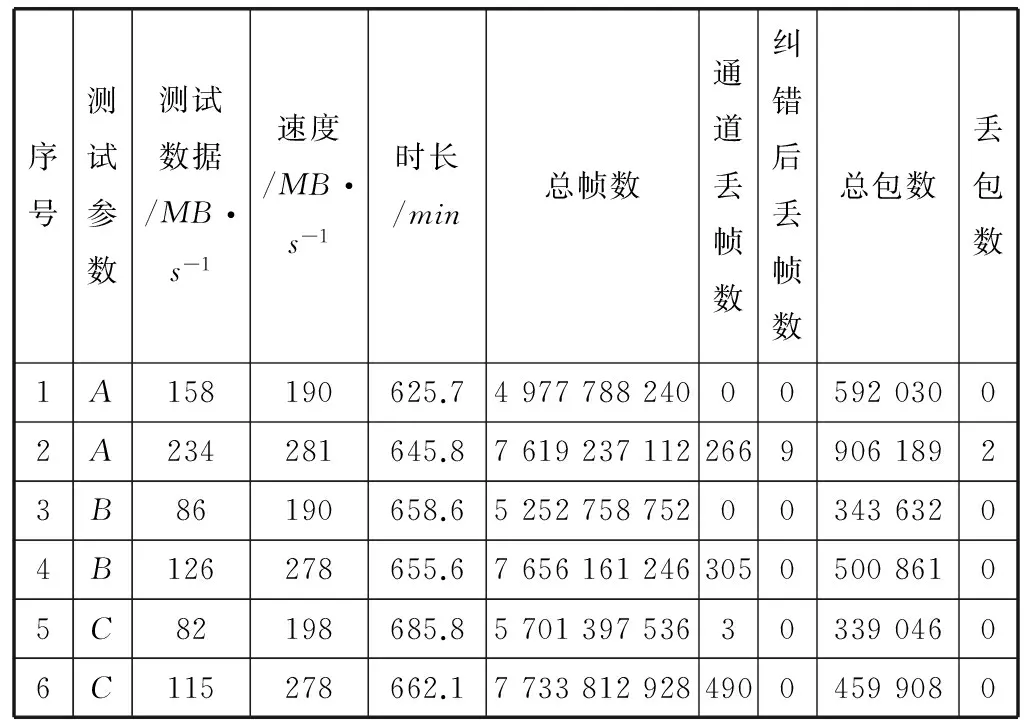

4 測試結果

5 結 語