西北山地花椒-農作物復合種植的生態經濟效益研究

羅廣元,李鴻杰,楊 斌

(1.甘肅林業職業技術學院,甘肅 天水 741020; 2.甘肅省林業科學技術推廣總站,甘肅 蘭州 730046)

西北山地花椒-農作物復合種植的生態經濟效益研究

羅廣元1,李鴻杰1,楊 斌2

(1.甘肅林業職業技術學院,甘肅 天水 741020; 2.甘肅省林業科學技術推廣總站,甘肅 蘭州 730046)

花椒;農作物;復合種植;生態效益;經濟效益;西北山地

為了掌握西北山地花椒園復合種植農作物的生態與經濟效益,為花椒生態栽培業提供理論指導,以花椒清耕園為對照,選擇馬鈴薯、荏、大豆3種低稈農作物分別與花椒復合種植,經過4年的生態、經濟指標測量,結果表明:①花椒與3種作物復合種植均有助于降低園地空氣溫度和土壤溫度,提高空氣濕度,改善園內小氣候;②復合種植園土壤含水量、孔隙度均大于對照,土壤速效氮、磷、鉀和有機質含量較對照均有提高,種植大豆土壤速效氮含量最高,種植馬鈴薯有機質增量最小;③相對于傳統清耕園,復合種植園徑流量減少了39.4%~44.2%,土壤侵蝕量減少了35.9%~42.6%;④年降水量500 mm左右且降水分布較均勻時,花椒園套種低稈農作物對花椒產量與品質無明顯影響,套種馬鈴薯增益為15 300元/hm2,荏為9 800元/hm2,大豆為5 800元/hm2。

花椒(ZanthoxylumbungeanumMaxim.)為蕓香科花椒屬植物,是傳統上等調味香料樹種,也是藥用樹種和油料樹種,在我國已有3 000多年的栽培歷史[1]。據《齊民要述》引春秋時期的《范子計然》記載,“蜀椒出武都,秦椒出天水”[2]。目前花椒在西北黃土高原區栽培廣泛,位于甘肅東南部的天水市2013年花椒總面積達3.06萬hm2,總產值達42 164.49萬元,取得了良好的經濟效益。然而花椒的大規模種植也不可避免地產生了一些生態環境問題,包括出現了群落結構簡單、土地退化、生物多樣性減少、水土流失較重等現象,坡地水土流失嚴重的地方會造成須根甚至側根裸露,樹體生長發育不良,樹勢過早衰退,產量下降。因此,開展花椒復合經營研究,解決大面積栽培出現的負面效應,對維護良好的園地生態環境、實現農業可持續發展具有重要意義。本研究以花椒清耕園為對照,分析評價花椒與幾種農作物復合種植的生態效益和經濟效益,旨在為花椒園的生態經營及其可持續發展提供指導。

1 試驗地概況

試驗地位于甘肅省東南部的秦安縣王窯鄉,屬隴中黃土高原地帶,大陸性氣候特征明顯,為暖溫帶半濕潤半干旱氣候的過渡地帶,年均溫10.6~11.1 ℃,絕對最低溫度-18.9 ℃,絕對最高溫度37.9 ℃,年平均相對濕度66%,年平均降水量450~500 mm,夏季降水集中,年際變化較大,無霜期170~186 d,試驗地海拔1 590 m。

2 試驗方法與內容

2.1 試驗設置

試驗地為8年生大紅袍花椒盛果期園地,平均坡度8°,栽植密度3 m×4 m,樹形采用低干簡化自然開心形。在花椒園地中選擇低稈、便于花椒采摘又不易踩踏的3種一年生農作物馬鈴薯、荏(蘇子)、大豆分別與花椒套種,以花椒清耕園為對照,共設置4個處理:花椒+馬鈴薯(A),花椒+荏(B),花椒+大豆(C),花椒+清耕(CK)。

各處理中,花椒樹均做半徑1 m的樹盤,采用相同的修剪、病蟲害防治、秋季施肥等管理技術,農作物在花椒樹盤外種植。馬鈴薯于4月中旬種植,種植密度40 cm×40 cm,待出苗整齊、約15 cm高時,采用傳統培土方式起壟。荏于4月上旬種植,出苗后間苗,留苗密度30 cm×30 cm。大豆于4月上旬種植,出苗后間苗,株距約15 cm。10月份作物采收后,進行全園翻耕埋枯落物并在樹盤范圍穴施花椒基肥。

2.2 試驗內容

2.2.1 地表徑流和土壤侵蝕量的測定

2012年3月完成CK、A、B、C處理的徑流場建設工作。徑流場設在每個處理的園地中部,面積100 m2(20 m×5 m),其短邊與等高線水平,下坡一邊建容積為1.5 m3的鋪塑料膜簡易集水池,其他三邊筑高出地表約15 cm的擋水墻。在試驗地附近空曠地安裝雨量筒。2012—2015年4年間,在5—10月測定各處理徑流場集水池中的水量、水樣含沙量和池底淤泥量,計算出各處理的地表徑流量和土壤侵蝕量。

2.2.2 生態效益指標的測定

于2015年8月選擇3天晴朗天氣,在6:00、12:00及18:00測定各處理園地空氣濕度、氣溫及土壤溫度,計算均值。

于2015年10月,在4個處理園地的上部、下部各選取2處共4個采樣點,每個采樣點在0~40 cm深度分層取3個土樣,同處理土樣混合后在實驗室分析。采用堿解-擴散法測定土壤水解氮,氟化銨-鹽酸-鉬銻抗比色法測定土壤速效磷,中性乙酸銨浸提-火焰光度計法測定土壤速效鉀,環刀法測定土壤容重,烘干法測定土壤含水量,外加熱重鉻酸鉀氧化-容量法測定土壤有機質,通過土壤容重計算土壤孔隙度。

2.2.3 經濟指標的測定

經濟指標采用全園測定。在試驗年份,分處理園地采摘椒果,烘干、稱量;秋季農作物收獲后,測定馬鈴薯、荏籽、大豆的產量。

3 結果與分析

3.1 生態效益

農作物與花椒復合種植形成了較為復雜的人工生態系統。花椒園經營中采取整形修剪措施,園地花椒郁閉度保持在70%左右。樹盤外的園地覆蓋度A處理約為90%,B處理與C處理達100%。復合種植提高了園地的生物多樣性,增加了太陽能的利用率;農作物的根系、落葉增加了土壤有機質含量;種植農作物后的耕作及作物根系的活動改善了土壤的結構。

3.1.1 小氣候效應

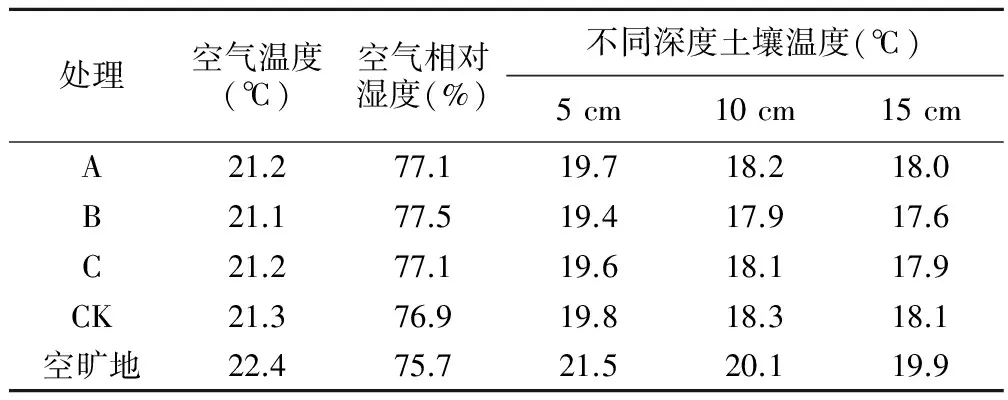

森林小氣候是植物群落與環境相互作用的結果。花椒園4個處理的小氣候氣象指標見表1。

表1 不同處理小氣候指標比較

從表1數據可知,花椒園套種農作物有助于降低空氣溫度和土壤溫度,提高空氣濕度,改善園內小氣候。對照花椒園內空氣溫度比空曠地低1.1 ℃,套種農作物后園內溫度均比對照園有所下降,其中種植馬鈴薯與種植大豆的降幅基本相同,約為0.1 ℃,而種植荏的空氣溫度相對CK降低0.2 ℃。對照花椒園內空氣相對濕度比空曠地增加1.2百分點,園內種植馬鈴薯、荏、大豆后,空氣濕度又分別增加0.2、0.6、0.2百分點,以種植荏的花椒園內空氣濕度最大,比空曠地增加1.8百分點,初步判斷是荏枝葉繁茂、蒸發量大,園內空氣流動相對緩慢的效應。對照花椒園的平均土壤溫度較空曠地低1.8 ℃,而種植農作物后5、10、15 cm深度處3種處理的平均土溫分別比對照低0.2、0.2、0.3 ℃,并且以種植荏的花椒園土壤溫度降幅最大,不同深度土壤的平均降幅為0.4 ℃,這與荏植株相對高大、總蓋度高有關。綜合來看,花椒與農作物復合種植能進一步降低園內空氣和土壤溫度,提高園內空氣濕度,改善園地小氣候。

3.1.2 土壤改良效應

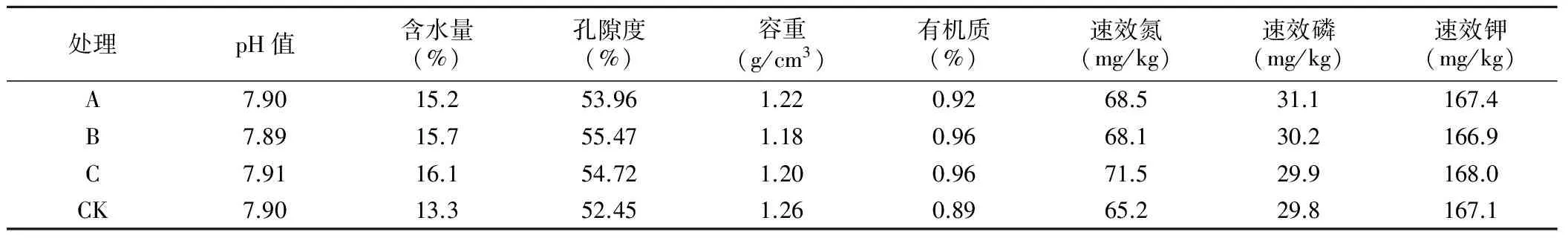

土壤的孔隙度及含水量反映了土壤的持水能力和供水能力[3]。從表2的土壤分析結果可知,花椒園套種3種農作物后土壤含水量、孔隙度均大于園地清耕模式,土壤更為疏松且持水能力增強,水源涵養能力提高。主要原因是植物的根系可以改善土壤的結構,增加孔隙度和通透性,有助于土壤形成團粒結構。同時,作物枯落物及根系腐爛、半腐爛后,增加了土壤的持水能力,減小了容重,提高了孔隙度。種植3種農作物的花椒園地土壤含水量及孔隙度間的差別不大,以種植大豆的園地土壤含水量最大,這與其覆蓋度高而蒸騰量相對較小有關;土壤孔隙度以種植荏的園地最大,這與其根量大、枯落物量大有關。

種植農作物后土壤速效氮、磷、鉀和有機質含量較清耕均有提高(表2)。從速效氮含量看,以種植大豆的園地最高;速效磷、速效鉀的含量3種種植農作物的處理差別不明顯;土壤有機質含量3種種植農作物的園地差異較小,但以種植馬鈴薯的增量最小,這與馬鈴薯殘留根量小、枯落物少有關。不同種植處理的土壤均呈堿性,pH值沒有明顯差異。

表2 不同處理的土壤理化性狀

3.1.3 水土保持效應

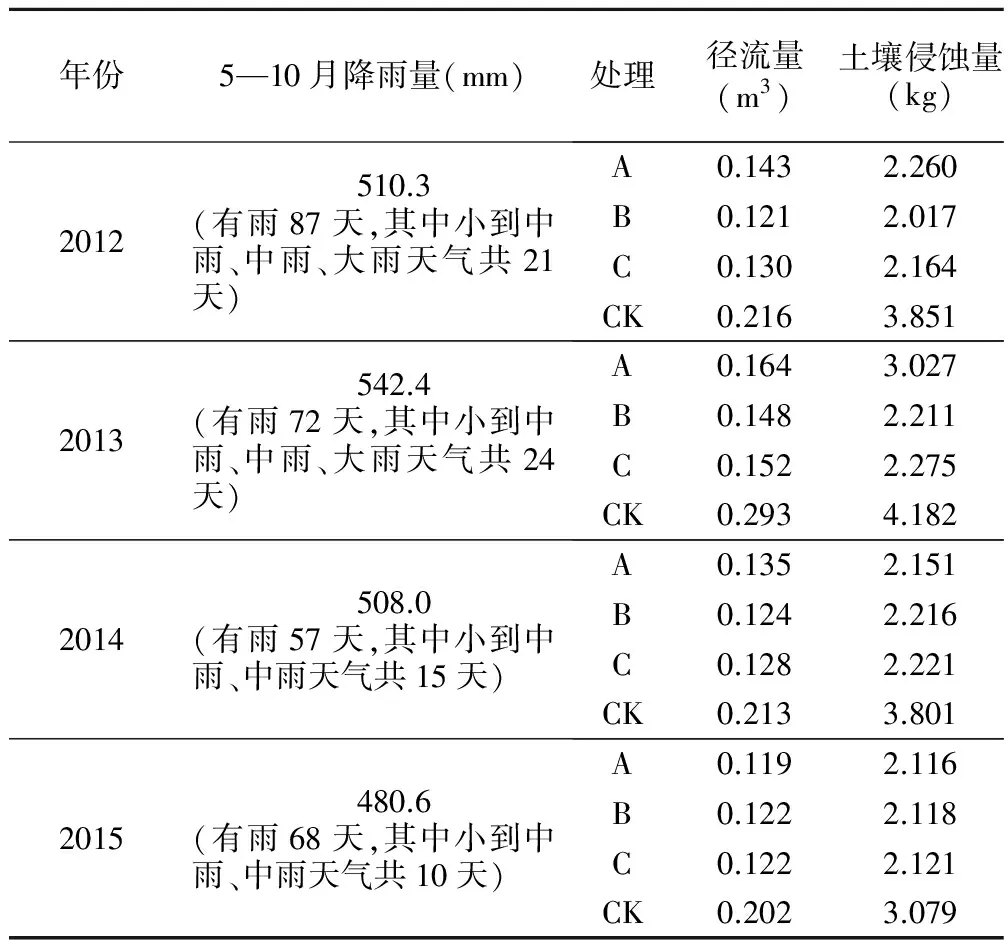

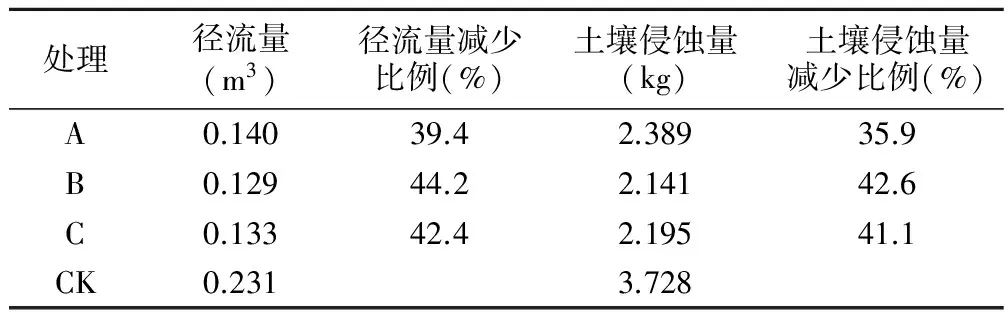

測定每年5—10月的降雨量,測量徑流小區集水池中的水量、水樣含沙量和池底淤泥量,計算出各處理徑流小區的地表徑流量和土壤侵蝕量,見表3。

表3 不同處理水土保持指標

按照表3監測數據,計算4年間各處理的平均徑流量與平均土壤侵蝕量,結果見表4。從表4可見,花椒園套種3種作物后徑流量減少了39.4%~44.2%,土壤侵蝕量減小了35.9%~42.6%,表明花椒園套種作物能有效截留降雨,增加雨水的入滲,減少地表徑流量,減輕雨水對地表的沖刷,具有明顯的水土保持效應。其中以種植荏的處理減流減蝕作用最強,其次為大豆、馬鈴薯,其減流減蝕作用與枝葉量、地面覆蓋度的大小密切相關。在實際觀測中發現,當降雨強度為中雨以下時,雖然馬鈴薯種植時的地面覆蓋度相對較低,但由于培土起壟的作用,對徑流量、土壤侵蝕量的減量效應比種植荏、大豆更好。

表4 不同處理4年平均水保指標統計

3.2 經濟效益評價

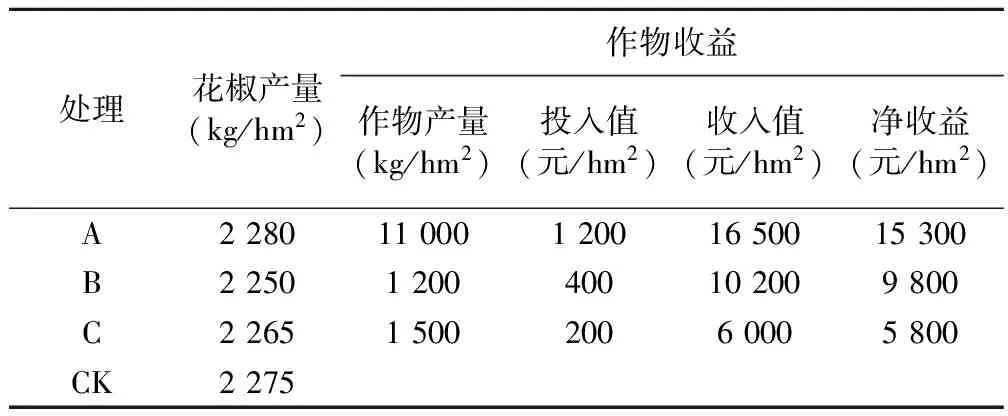

試驗年份,對花椒試驗園中干花椒產量和套種作物產量進行測量,計算4年產量均值,采用2015年當地收購價格(花椒96元/kg,荏籽8.5元/kg,大豆4元/kg,馬鈴薯1.5元/kg)計算投入與收益值(不計人工費),結果見表5。

表5 不同處理的經濟效益

試驗園為西北旱地,試驗年份的降水量基本滿足花椒及農作物生長的需求。試驗地花椒樹管理采用樹盤秋施基肥、春施追肥等常規管理措施,在有較好的降雨情況下,產量與對照園無顯著差異,因此不做增益核算,試驗園的經濟增益為作物凈收益。作物種植于樹盤外,產出面積約為園地的1/2,在不計人工費用的情況下,其投入主要是種子費。為了進行對比分析,試驗年份對作物未進行施肥管理,因而作物產量較農田種植低,從凈收益看,A>B>C,即馬鈴薯經濟收益最高,荏其次,大豆最低。

花椒與農作物復合種植,能實現溫、光、水、土、空間等自然資源的立體利用,提高生態效益與經濟效益。花椒園復合種植雖可形成良好的園內生態環境,有利于花椒生長,但在干旱年份、月份,作物對水分的消耗會對花椒生長起限制作用,因此,復合種植需要較好的降水保障。

4 結論與討論

(1)在栽植密度3 m×4 m的花椒園半徑1 m的樹盤外種植農作物,有助于降低空氣溫度和土壤溫度,提高空氣濕度,改善園內小氣候。種植馬鈴薯與大豆的花椒園氣溫降幅基本相同,較對照園降低約0.1 ℃,種植荏降低約0.2 ℃。園內種植馬鈴薯、荏、大豆后,空氣濕度較對照分別增加0.2、0.6、0.2百分點。種植農作物后土壤溫度均低于對照花椒園,5、10、15 cm三個深度上分別低0.2、0.2、0.3 ℃,種植荏土壤平均溫度降幅為0.4 ℃。綜合來看,3種作物中,荏植株相對高大、枝葉繁茂、蒸發量大、總蓋度高,種植荏的花椒園內空氣溫度、土壤溫度降幅最大,園內空氣濕度最大。

(2)花椒園套種馬鈴薯、荏、大豆后土壤含水量、孔隙度均大于花椒清耕園地,表明作物枯落物及根系腐爛、半腐爛后,增加了土壤的持水能力,減小了土壤容重,提高了土壤孔隙度。花椒園種植農作物后,土壤速效氮、磷、鉀和有機質含量較清耕均有提高,速效氮含量以種植大豆的園地最高,速效磷、速效鉀的含量各處理差別不明顯。試驗地未全園施有機肥,如同森林土壤一樣,有機質主要來自枯枝落葉的氧化分解[4-5],種植3種農作物的園地土壤有機質含量差異較小,其中馬鈴薯殘留根量小、枯落物少,有機質增量最小。

(3)花椒園種植馬鈴薯、荏、大豆后,相對于傳統清耕園,徑流量減少了39.4%~44.2%,土壤侵蝕量減小了35.9%~42.6%,表明花椒園套種作物能有效截留降雨,增加雨水的入滲,減少地表徑流量及雨水對地表的沖刷,有明顯的水土保持效應。以種植荏的減流減蝕作用最強,其次為大豆、馬鈴薯,但當無強降雨時,采用培土起壟種植馬鈴薯對徑流量、土壤侵蝕量的減量效應比種植荏、大豆更好。

(4)在西北黃土高原地區,當年降水量在500 mm左右且降水年內分布較均勻時,花椒園套種低稈農作物對花椒產量與品質無明顯影響,且可獲得額外的作物收益。在試驗作物種類中,馬鈴薯收益為15 300元/hm2,荏為9 800元/hm2,大豆為5 800元/hm2。

總體來看,花椒與馬鈴薯、荏、大豆復合種植,可增加園地植物多樣性,立體利用光、水、土、空間等自然資源,改善園內小氣候,顯著提高生態效益與經濟效益。馬鈴薯、荏、大豆的旺盛生長期與花椒果的主要生長期交錯,減輕了對土壤養分、水分、光能的競爭。作為人工經濟林環境,全園補施有機肥,合理追施氮、磷、鉀肥,補施鋅、硼、鉬等微量元素肥,增設補水設施,會進一步改善土壤養分狀況,改善園地生態環境并提高經濟效益。在試驗的3種作物中,荏的生態、經濟綜合效益好,可在20°以下緩坡、斜坡地種植;馬鈴薯的經濟效益好,在緩坡至平地可選擇種植;大豆可選擇在平地、緩坡地種植。

[1] 王有科,南月政.花椒栽培技術[M].北京:金盾出版社,2003:1.

[2] 賈思勰.齊民要術[DB/OL].http://www.vipreading.com/novel-read-652-7956.html,2016.

[3] 武天云,SCHOENAU J J,李鳳民,等.土壤有機質概念和分組技術研究進展[J].應用生態學報,2004,15(4):717-722.

[4] 黃大國,江文奇.安徽丘陵地區經果林復合經營模式的效益分析——以樅陽縣大山村為例[J].經濟林研究,2013,31(1):129-133.

[5] 康冰,劉世榮,蔡道雄,等.馬尾松人工林林分密度對林下植被及土壤性質的影響[J].應用生態學報,2009,20(10):2323-2331.

(責任編輯 徐素霞)

中央財政林業科技推廣示范資金項目(〔2015〕ZYTG14號)

S792.39

A

1000-0941(2017)04-0031-04

羅廣元(1973—),男,甘肅平涼市人,教授,碩士,主要從事水土保持專業的教學與研究工作;通信作者李鴻杰(1972—),男,甘肅天水市人,教授,碩士,主要從事經濟林栽培方面的教學與研究工作。

2016-05-19