宣恩縣利川潤楠種群及群落特征研究

于鵬宇+吳月淼+周存宇+胡蝶+周明芹

摘要:利用生態(tài)學(xué)方法,對湖北省宣恩縣的利川潤楠(Machilus lichuanensis Cheng ex S. Lee)天然種群和群落特征進(jìn)行調(diào)查分析。結(jié)果表明,宣恩縣的利川潤楠群落物種豐富,有維管束植物101種,隸屬于51科90屬;利川潤楠種群數(shù)量雖多,但結(jié)構(gòu)不合理,處于更新層的幼苗和幼樹總體上所占比例較小,且在各樣地分布不勻;調(diào)查范圍內(nèi)的利川潤楠種群均缺少足夠的演替層;種群對坡度、坡位、坡向、海拔等生態(tài)因子具有選擇性,海拔700~1 050 m的山地下坡位、陰坡坡向更適合利川潤楠的生長。根據(jù)調(diào)查結(jié)果,進(jìn)一步分析了利川潤楠的瀕危原因,并提出了相應(yīng)的保育對策。

關(guān)鍵詞:利川潤楠(Machilus lichuanensis Cheng ex S. Lee);群落分析;種群特征;宣恩縣

中圖分類號:Q949.747.5+15(634XE) 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:0439-8114(2017)06-1085-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2017.06.023

Abstract: Ecological investigations were adopted to analyses the community characteristic and population characteristic of Machilus lichuanensis Cheng ex S. Lee. The result showed that, there were abundant plant species in M. lichuanensis communities, including 101 vascular plant species from 90 genera of 51 families. Among all the M. lichuanensis communities in Xuan'en county, M. lichuanensis was a lot in quantity and was not uniform in distribution in sample plots involved in this investigation; However, its population structure was unsatisfactory, for example, in M. lichuanensis communities, the amount of M. lichuanensis was little in shrub layer and was absent in succession layer; The natural populations of M. lichuanensis exhibited preference for slope, aspect, slope position and altitude; and it grew well at the broken bits and shady slope of the mountains at the altitude from 700 to 1 050 m. Based on the above results, the gradual endangered mechanism of M. lichuanensis was discussed and some significant conservation strategies were proposed.

Key words: Machilus lichuanensis Cheng ex S. Lee; community analysis; population characteristic; Xuanen county

宣恩縣位于湖北省西南部的恩施土家族苗族自治州,地處北緯29°33′-30°12′,東經(jīng)109°11′-109°55′,屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)。全縣國土總面積2 743 km2,處在齊岳山和武陵山的交接地帶,地形復(fù)雜多變。縣內(nèi)分布著多條東北至西南走向的山嶺,形成許多小型的盆地、橫狀坡地、山谷和平壩等地貌。全縣海拔最高處為2 014 m,最低為356 m,高差大,使局部小氣候多樣。境內(nèi)水源充沛,共有大小河流121條。土壤以山地紅黃壤和山地棕黃壤為主[1]。根據(jù)前期的走訪調(diào)查,探明宣恩縣內(nèi)有5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在楠屬(Phoebe Nees)、潤楠屬(Machilus Nees)植物的分布,此次調(diào)查主要針對利川潤楠(Machilus lichuanensis Cheng ex S. Lee)的種群特征和群落特征展開,現(xiàn)將結(jié)果報告如下。

1 研究方法

根據(jù)前期調(diào)查,探明宣恩縣利川潤楠主要分布在高羅鎮(zhèn)、珠山鎮(zhèn)和白果鄉(xiāng)3地,在每個分布地利川潤楠分布集中的區(qū)域,隨機(jī)選擇一處樣地,設(shè)置邊長為20 m的樣方,面積為400 m2的正方形。在特殊的條件下也可設(shè)置長方形的樣方,但最短邊長不可小于5 m。

實地調(diào)查并記錄樣地的生境狀況,包括土壤類型、坡度、坡向、坡位、海拔、郁閉度、蓋度、人為干擾程度;記錄群落內(nèi)出現(xiàn)的喬木、灌木、草本植物的種類。針對目的物種利川潤楠,采用每木檢尺法逐一記錄各類楠木的數(shù)量、株高(H)、胸徑(DBH),并進(jìn)行分級,根據(jù)高度分為主林層(H≥5 m)、演替層(5 m>H≥1 m)、更新層(H<1 m);根據(jù)胸徑和高度分為Ⅰ 級幼苗(H<100 cm);Ⅱ級幼樹,胸徑(DBH<3 cm);Ⅲ級立木(3 cm≤DBH<12 cm);Ⅳ級立木(12 cm≤DBH<20 cm);Ⅴ級立木(DBH≥20 cm)[2]。

2 結(jié)果與分析

2.1 種群特征分析

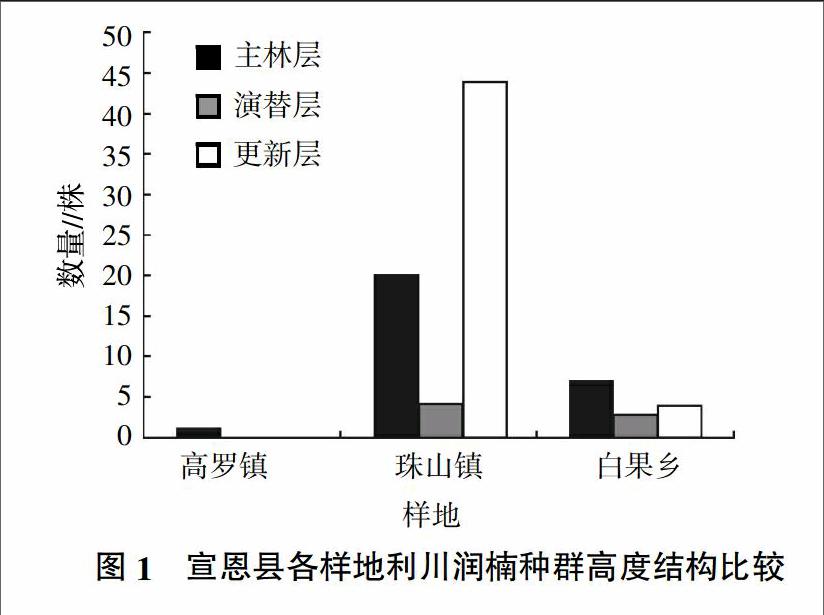

2.1.1 高度結(jié)構(gòu) 以每木檢尺法統(tǒng)計調(diào)查宣恩縣內(nèi)的利川潤楠數(shù)量、株高、胸徑,并加以分級,結(jié)果見圖1。調(diào)查結(jié)果顯示,在宣恩縣高羅鎮(zhèn)、珠山鎮(zhèn)和白果鄉(xiāng)3地范圍內(nèi),共發(fā)現(xiàn)利川潤楠83株。通過對宣恩縣3處樣地中利川潤楠種群的數(shù)量特征分析,發(fā)現(xiàn)各樣地的種群均有主林層。其中,高羅鎮(zhèn)僅存1株古樹,種群結(jié)構(gòu)不完整,為衰退型;珠山鎮(zhèn)的利川潤楠種群更新層數(shù)量龐大,為增長型;但在演替層的數(shù)量較少,與整個種群的數(shù)量和其他層次的數(shù)量均不呈比例,若不加以保護(hù),保證更新層向演替層的轉(zhuǎn)化,容易轉(zhuǎn)變成為衰退型;白果鄉(xiāng)的利川潤楠種群在數(shù)量上不如珠山鎮(zhèn)多,結(jié)構(gòu)上從主林層(7株)到演替層(3株)、更新層(4株)呈遞減的趨勢,說明該種群為衰退型。

2.1.2 徑級結(jié)構(gòu) 植物種群的年齡結(jié)構(gòu)可以反映這個種群的發(fā)展階段,可用于對其發(fā)展趨勢實施判斷。對于喬木這類難以進(jìn)行樹齡判斷的植物,常以徑級結(jié)構(gòu)替代年齡結(jié)構(gòu)來反映該種群的發(fā)展趨勢。通過統(tǒng)計宣恩縣各樣地的利川潤楠種群每株楠木的胸徑、株高,并進(jìn)行分級,結(jié)果見圖2。從圖2分析可見,高羅鎮(zhèn)楠木種群僅有古樹1株,為衰退型;白果鄉(xiāng)的利川潤楠種群內(nèi),幼年個體少于成年個體,種群為衰退型;珠山鎮(zhèn)利川潤楠種群中,Ⅰ級幼苗數(shù)量最多,有44株,遠(yuǎn)高于其他立木級別,Ⅳ級立木有12株,Ⅴ級立木有5株,整體上表現(xiàn)為幼年個體多于老年個體,種群為增長型;但林內(nèi)Ⅱ級幼樹(1株)和Ⅲ級立木較少(6株),若不加以保護(hù),Ⅱ級幼樹、Ⅲ級立木得不到持續(xù)的補充,則種群將有逐漸發(fā)展成衰退型的危險性。

2.1.3 空間格局 植物種群的空間格局反映了植物個體在空間中的位置狀態(tài)和布局。調(diào)查結(jié)果表明,單獨從各樣地來說,利川潤楠在種群內(nèi)以集群分布為主,這主要是由于其作為種子植物,種子的傳播以母株為中心,通過掉落、萌發(fā)而形成集群。然而,部分樣地由于在山坡上,種子掉落后會自然滾落,或被雨水、動物的活動等帶走而遠(yuǎn)離母株,呈現(xiàn)隨機(jī)分布的特點。從宣恩縣域格局來說,利川潤楠的空間格局也為集群分布。在水源充裕、人為干擾程度小的區(qū)域,其分布的種群密度要較其他自然資源貧瘠區(qū)域高,但不排除部分房前屋后的利川潤楠群落為早期居民作為風(fēng)水林人工栽植留存[3],從而影響到該種群的空間格局。

2.2 各生境因子對利川潤楠群落特征的影響

自然狀態(tài)下的潤楠屬植物多分布在臨近水源的山間溝谷,通過種子自然成熟掉落形成新的植株,亦或被流水帶走,部分被沖至沿溪谷河岸,從而形成新的楠木群落。宣恩縣的3地利川潤楠群落中,部分與自然狀態(tài)下潤楠屬植物群落的分布特征一致,或由早期定居于此的居民人工栽植后逐漸發(fā)展壯大成為利川潤楠群落。通過對各樣地不同的生境條件進(jìn)行分析,可推測出其適宜生長的環(huán)境條件。同時對各樣地人為干擾與利川潤楠的關(guān)系進(jìn)行了分析評價,為提出合理的保育對策作為參考。

2.2.1 坡度對利川潤楠分布的影響 宣恩縣不同立地坡度下利川潤楠群落分布調(diào)查情況見表1。調(diào)查中發(fā)現(xiàn),自然狀態(tài)下的利川潤楠主要分布在坡度40 °以下的山坡上,人工栽植的利川潤楠多位于房前屋后、農(nóng)田附近,地勢較為平坦。通過表1可見,從數(shù)量和高度結(jié)構(gòu)上來看,利川潤楠群落在坡度為28 °(珠山鎮(zhèn))時分布最多,群落內(nèi)更新層數(shù)量遠(yuǎn)高于主林層,結(jié)構(gòu)更為健康;坡度為21 °(高羅鎮(zhèn))時,僅有1株古樹分布,林下無更新層和演替層。但這主要是由于該樣地受人為干擾嚴(yán)重造成的,并不是利川潤楠在該坡度下無法生長;坡度在36 °(白果鄉(xiāng))時群落結(jié)構(gòu)完整,但主林層數(shù)量高于演替層和更新層,群落呈現(xiàn)衰退的趨勢,規(guī)模較小、結(jié)構(gòu)不健康。由于各樣地間的坡度范圍主要在20 °~40 °,差異不大,且各樣地人為干擾程度不同,要判斷利川潤楠最適宜的生長坡度還需要進(jìn)一步的調(diào)查論證。綜合野外調(diào)查情況,未在其他坡度范圍發(fā)現(xiàn)天然的利川潤楠群落,因此推測,自然狀態(tài)下,利川潤楠適宜在坡度20 °~40 °的山坡生長。

2.2.2 坡向?qū)欓植嫉挠绊?宣恩縣不同坡向分布的利川潤楠群落調(diào)查情況見表2。從表2分析可見,利川潤楠群落集中分布在陰坡,陽坡未見有分布。從結(jié)構(gòu)上看,陰坡條件下,利川潤楠具備完整的群落結(jié)構(gòu),但各層級在數(shù)量分布上不夠合理。在數(shù)量上,利川潤楠有豐富的更新層,其數(shù)量最多,為48株;其次為主林層,有28株;演替層數(shù)量最少,僅7株。分析其原因,是由于利川潤楠幼苗耐蔭性強(qiáng),能在缺少光照的條件下正常生長,從而具備較強(qiáng)的競爭力。但隨著幼苗的生長,利川潤楠對光照的需求逐漸增大,林下環(huán)境已無法滿足其需求,部分幼樹被自然淘汰,造成數(shù)量上的損耗;加上各樣地都存在不同程度的人為干擾,長勢弱小的幼樹容易被當(dāng)做薪柴采伐,進(jìn)一步阻礙了演替層形成,因此演替層無論在絕對數(shù)量上、還是在單位面積株數(shù)上都較少。

2.2.3 坡位對利川潤楠分布的影響 將不同坡位的利川潤楠進(jìn)行計數(shù)并分析其群落結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)在調(diào)查范圍內(nèi)沒有分布在中坡位、上坡位、山脊的利川潤楠群落;僅在下坡位和一處谷底發(fā)現(xiàn)利川潤楠群落,且大部分分布在下坡位,因此試驗分析的不同坡位利川潤楠的群落分布特征主要靠近坡下,具體結(jié)果見表3。從表3可見,在數(shù)量上,下坡位的主林層、演替層、更新層利川潤楠數(shù)量(依次為21、4、44株)均高于谷底條件下各層的數(shù)量(依次為7、3、4株);單位面積株數(shù)上,下坡位也優(yōu)于谷底,表明下坡位的利川潤楠分布更為集中。從群落結(jié)構(gòu)上分析,下坡位的利川潤楠在更新層最多,且數(shù)量遠(yuǎn)高于主林層和演替層,明顯為增長型種群;分布在谷底的利川潤楠,主林層所占比重最大,為衰退型。分析其原因主要有三,一是利川潤楠多生長在水源充沛的山坡,下坡位更靠近水源,充足的水分有利于利川潤楠生長和種子解除休眠;二是利川潤楠主要依靠種子繁殖,成熟的種子從母株掉落后會順勢滾落,因此多分布在較低的位置,而谷底的種子容易在雨季被水流沖刷帶走;三是調(diào)查范圍內(nèi)的平坦地段人為干擾都非常嚴(yán)重,地面長期被踩踏,幾乎禿裸,不利于幼苗生長。因此推斷,利川潤楠更適宜在下坡位生長。

2.2.4 海拔對利川潤楠分布的影響 根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)分析,得出利川潤楠在不同海拔的分布情況,具體見表4。分析表4可知,宣恩縣的利川潤楠群落主要分布在海拔750~1 050 m。其中位于高羅鎮(zhèn)的樣方海拔最低,為766 m,且僅有1株古樹,不具備完整的群落結(jié)構(gòu),但由于其所處地段人為干擾嚴(yán)重,因此不能斷言利川潤楠在海拔750 m左右的范圍就無法健康生長。海拔827 m條件下和海拔1 034 m條件下,種群都具備完整的群落結(jié)構(gòu),并且前者群落結(jié)構(gòu)更為健康,更新層幼苗儲備量大,呈增長型;后者群落結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)衰退型的特征。但由于調(diào)查范圍內(nèi),不同海拔梯度的利川潤楠有限,在海拔1 034 m處僅發(fā)現(xiàn)一處利川潤楠種群,依此斷言該海拔下不利于其生長并不具備說服力。且受宣恩縣地理環(huán)境的限制,探究利川潤楠最佳的生長海拔、分布的海拔高度范圍,還需要進(jìn)一步的調(diào)查論證。

2.3 群落內(nèi)植物區(qū)系劃分

對調(diào)查區(qū)域3 600 m2內(nèi)所有的伴生物種進(jìn)行統(tǒng)計分析,共在宣恩縣的樣地內(nèi)發(fā)現(xiàn)了101種維管束植物,隸屬于51科90屬,其中種子植物有50科89屬100種。根據(jù)文獻(xiàn)[4]對其進(jìn)行區(qū)系劃分,結(jié)果見表5。利川潤楠屬樟科(Lauraceae),為泛熱帶分布植物;群落內(nèi)該類型種子植物有23屬,占群落內(nèi)種子植物物種屬數(shù)量的25.8%;比重最大的為世界分布植物,共有30屬,占種子植物總屬數(shù)的33.7%;獨科獨屬獨種的植物有44種,占種子植物總屬數(shù)的49.4%,也是群落的重要組成部分。在植物區(qū)系分布類型中,群落內(nèi)共有11種分布類型;沒有發(fā)現(xiàn)屬于熱帶亞洲至熱帶非洲、熱帶亞洲、東亞至北美、舊世界溫帶、溫帶亞洲、地中海地區(qū)及西亞至中亞、巴爾干半島至喜馬拉雅間斷于科索特群島、中亞、東亞和中國特有的分布類型的種子植物。從總體來看,群落內(nèi)的種子植物呈現(xiàn)出亞熱帶植物群落的特征,與宣恩縣的地理區(qū)位一致。

3 小結(jié)與討論

3.1 利川潤楠適宜的生境條件

綜合各樣地的生境因子及利川潤楠種群分布環(huán)境來看,陰坡坡向、坡度為20 °~40 °的下坡位更適宜利川潤楠的生長,這與對同為楠屬植物的人工林研究結(jié)果是一致的[5]。利川潤楠原生于海拔800 m的山地[6],此次調(diào)查范圍在海拔700~1 050 m的高度區(qū)間內(nèi),此范圍內(nèi)利川潤楠均能正常生長繁育,與前人的研究一致;并且臨近水源地段的利川潤楠生長狀況也優(yōu)于旱地。

3.2 利川潤楠瀕危的主要影響因素

通過實地調(diào)研分析,發(fā)現(xiàn)利川潤楠瀕危的主要影響因素有外因與內(nèi)因兩個方面,其中外因是最主要的原因。

3.2.1 人為干擾嚴(yán)重 宣恩縣利川潤楠多分布在村莊附近,其中部分利川潤楠群落可能是作為風(fēng)水林而由早期居民栽植形成的。然而各樣地均受到不同程度的人為干擾,尤以幼苗的踩踏、幼樹的采伐較為嚴(yán)重,作為耐陰喬木,利川潤楠對人為干擾的敏感度較高、耐受性較低,這與陽坡無分布數(shù)量的情況一致。此外,在關(guān)于風(fēng)水林的影響中,也指出了人為干擾有利于陽生物種的生存[7,8]。所以利川潤楠作為一種童期長、幼年生長緩慢的高大喬木,僅憑借其自身的力量難以在短時間內(nèi)恢復(fù)到與陽生植物相近的水平。

3.2.2 種群更新能力有限 利川潤楠從1 m以下的幼苗向幼樹更新的時候,會出現(xiàn)大量損失,造成演替層數(shù)量稀少。這種內(nèi)部的阻力造成種群更新受阻,也會導(dǎo)致在外部壓力出現(xiàn)的時候,利川潤楠群落更新和恢復(fù)速度緩慢。張文輝等[9]在對瀕危植物的種群生態(tài)特征和致危因素的分析總結(jié)中,也提出了這一論點。

3.3 利川潤楠的保育對策

利川潤楠童期長,成樹生長緩慢,加上現(xiàn)在社會對經(jīng)濟(jì)價值高植物的認(rèn)知正在逐步提高[10],使其正常生長受到干擾。因此,必須加大保護(hù)管理力度。

3.3.1 定期巡查并記錄其生長狀況,盡量避免因病蟲害等原因?qū)е碌淖匀粨p耗 由于自然狀態(tài)下利川潤楠的繁育率較低,所以要定期巡查,對明顯受到病蟲害影響的利川潤楠實施人為干預(yù),減少種群個體的損失。同時要對群落生境情況加以記錄監(jiān)測,盡量避免因嚴(yán)重自然災(zāi)害(如泥石流、山體滑坡)等而遭到嚴(yán)重破壞,加大種群應(yīng)急救護(hù)預(yù)案,及時清理群落內(nèi)倒伏樹木,幫助利川潤楠種群恢復(fù)。

3.3.2 加大公眾教育力度 在利川潤楠群落及周邊可以掛牌、制作展示牌、印發(fā)宣傳冊、開展主題教育活動,加大公眾對保護(hù)野生植物的認(rèn)識,了解其生態(tài)價值,發(fā)動公眾一同來保護(hù)野生植物。

3.3.3 合理開發(fā) 對于天然群落內(nèi)采集到的利川潤楠種子,可以根據(jù)當(dāng)年結(jié)實情況進(jìn)行分類。部分優(yōu)質(zhì)種子作為野生種質(zhì)資源進(jìn)行保存,另一部分健康的利川潤楠種子可用于人工培植,培植出的幼苗一部分可以用于開發(fā)利用,一部分可以補充到自然環(huán)境中,以擴(kuò)大種群數(shù)量,提高群落穩(wěn)定性。

3.3.4 適當(dāng)引種 調(diào)查發(fā)現(xiàn),宣恩縣的利川潤楠在人類干擾較小的環(huán)境下,能夠在宣恩縣自然條件下正常生長繁育,但各種群規(guī)模均較小。因此,為進(jìn)一步提高宣恩縣利川潤楠對環(huán)境的抗逆性,可選擇較遠(yuǎn)親緣地的利川潤楠進(jìn)行引種,并人工栽植在已有種群內(nèi)部或邊緣,豐富種群內(nèi)的基因多樣性,達(dá)到利川潤楠天然種群的有效保護(hù)與加快繁育的目的。

參考文獻(xiàn):

[1] 宣恩縣地方志編纂委員會.宣恩縣志[M].北京:方志出版社, 2011.22-36.

[2] 茹文明.瀕危植物南方紅豆杉生態(tài)學(xué)研究[D].太原:山西大學(xué),2006.

[3] 葛永金.閩楠栽培生理生態(tài)基礎(chǔ)研究[D].北京:北京林業(yè)大學(xué),2014.

[4] 吳征鎰.中國種子植物屬的分布區(qū)類型[J].云南植物研究,1991(S):1-139.

[5] 江香梅,肖復(fù)明,葉金山,等.閩楠天然林與人工林生長特性研究[J].江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2009,31(6):1049-1054.

[6] 中國科學(xué)院中國植物志編輯委員會.中國植物志第31卷[M].北京:科學(xué)出版社,1982.46.

[7] 呂浩榮,劉頌頌,朱劍云,等.人為干擾對風(fēng)水林群落林下木本植物組成和多樣性的影響[J].生物多樣性,2009,17(5):458-467.

[8] 呂浩榮,劉頌頌,葉永昌,等.人為干擾對風(fēng)水林群落樹種組成及多樣性的影響[J].生態(tài)學(xué)雜志,2009,28(4):613-619.

[9] 張文輝,祖元剛,劉國彬.十種瀕危植物的種群生態(tài)學(xué)特征及致危因素分析[J].生態(tài)學(xué)報,2002,22(9):1512-1520.

[10] 劉志雄,費永俊.我國楠木類種質(zhì)資源現(xiàn)狀及保育對策[J].長江大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2011,8(5):221-223.