宋朝盛行拜金主義、消費主義、享樂主義

吳鉤

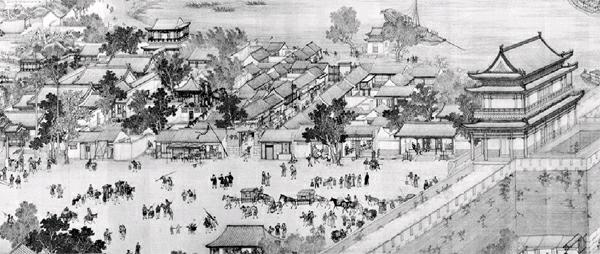

不管你喜歡不喜歡,在商品經濟興起的時候,總是會帶來拜金主義、消費主義、享樂主義的流行。兩宋、晚明以及近代的西歐城市,莫不如此。這是資本主義時代開始來臨的一般社會景象。今天一些人以為宋代社會受程朱理學影響,風氣壓抑,其實不合史實。理學在宋代并未泛濫,甚至一度被朝廷列為“偽學”、加以禁止。宋代的社會就如近代之世,物欲橫流(所以才有理學問世,以圖救弊),拜金主義大行其道,商業的發展讓人們真切感受到金錢的魔力,于是民間便有了“錢如蜜,一滴也甜”、“有錢可使鬼,無錢鬼揶揄”的俗語流行。

南宋末,有個叫做李之彥的老塾師說:“以余觀之,錢之為錢,人所共愛,勢所必爭。骨肉親知以之而構怨稔釁,公卿大夫以之而敗名喪節,勞商遠賈以之而捐軀殞命,市井交易以之而斗毆戮辱。乍來乍去,倏貧倏富,其籠絡乎一世者,大抵福于人少而禍于人多。嘗熟視其形模,金旁著兩戈字,真殺人之物,而世人莫之悟也。”(陶宗儀《說郛三種》卷七三)若非當時的世道盛行拜金之風,李之彥也不致說出這等激憤之語。老塾師對金錢的控訴,恰恰反證了金錢對于世人的吸引力,北宋的蔡襄也說,“凡人情莫不欲富,至于農人、商賈、百工之家,莫不晝夜營度,以求其利。”(《蔡忠惠集》卷三四)追逐財富成為理所當然之事。

這種逐富的心理構成了工商業的原始驅動力,宋代的經濟繁華也許就是這樣被創造出來的。

豐富的物質生活也給宋人創造了更大的享受空間與機會,宋朝酒館、茶坊、歌館、勾欄之中,艷妓之盛,為其他王朝所罕見,她們構成了宋代享樂主義的一部分。市井間也盛行奢侈消費之風,北宋的司馬光發現,“近歲風俗尤為侈靡,走卒類士服,農夫躡絲履”(司馬光《訓儉示康》)。到南宋時,侈靡風氣更盛,“婦女飾簪之微,至當十萬之直,不惟巨室為之,而中產亦強仿之矣。后宮朝有服飾,夕行之於民間矣”(王邁《衢軒集》卷一一)。

以前的侈靡消費只限于貴族、豪門,宋代則不然,巨室豪富、中產之家,乃至走卒農夫,都在追逐奢華的生活。這是宋代奢侈消費的一個特點。還有另一個特點:宋人的奢侈品消費更加依賴于市場供應,李覯說:“古者,錦文不鬻于市,不示民以奢也。今也,庶民之家,必衣重錦、厚綾、羅縠之衣。名狀百出,弗可勝窮”,因此,“工女機杼,交臂營作,爭為織巧,以漁倍息”(《李覯集》卷一六)這樣的消費主義顯然也帶動了奢侈品市場、絲織手工業與城市商業的繁榮。

宋朝政府對奢侈消費的社會風氣很是憂慮,多次發布“禁奢令”,如宋寧宗曾下詔說:“風俗侈靡,日甚一日,服食器用,無復差等。今令官民,營造室屋,一遵制度,務從簡樸,銷金鋪翠,毋得服用。”(《續資治通鑒》卷一五六)但禁奢令基本不管用,民間奢靡之風依然。寫《東京夢華錄》的孟元老干脆宣稱:“奢侈則長人精神。”跟主流意識形態中的“崇儉”觀念唱了反調。從世界史的視角來看,當資本主義在十七世紀的英國興起時,商貿的發展也促使英國人發現了“奢侈”的價值:富人的揮霍恰好為貧者創造了就業機會。宋代的商業繁華與消費主義,也構成一對彼此互相促進的關系,當時以兩浙路與成都府的民風最尚奢侈,而這兩個地方,恰恰正是經濟最為發達之地,唐代時便有“揚一益二”之諺,以揚州的商業最繁華,益州次之。

(摘自《宋:現代的拂曉時辰》)