元認知技能模型及促進措施

[日]茅島路子稻葉昭子/著

滕梅芳3/譯

域外觀察Foreign Observation

元認知技能模型及促進措施

[日]茅島路子1稻葉昭子2/著

滕梅芳3/譯

(1.玉川大學,日本; 2.大坂大學,日本; 3.杭州新世紀外國語學校,浙江 杭州 310006)

通過一項基于電腦的關于“元認知”學習環境及方法的調查,我們認識到關于“元認知”有許多不同的理解,并且缺乏一種已達成共識的定義來表述認知或元認知現象。為了把元認知活動從普通的認知活動中區分開來,我們提出了一種“雙循環”元認知活動模型。基于這種模型,我們又考慮了在從事元認知活動過程中可能遇到的困難,特別是在如何支持學習者自我調節能力的發展方面。所以,我們又提出了一種促進學習者自我調節能力發展的學習支持環境。這個環境給學習者提供了一個學習的支持環境,以促進學習者自我調節能力的發展。

元認知;元認知技能;自我調節能力

一、引 言

最近,在學術界興起了一些基于電腦的學習環境和方法,它們的名稱中都出現了諸如“元認知”“自我調節能力”“執行監控”及“反思”等字眼。這些不同的術語(如自我調節、執行監控等)描繪的都是同一種現象,而同一個術語——元認知則被用于描繪不同的現象(Brown,1987;Kluwe,1982;Livingston, 1997;Lories, et al.,1998)。這種情況經常使我們感到迷惑不解,也使“元認知”蒙上了一層神秘的面紗。究竟什么是元認知?元認知活動類似于基本的認知活動嗎?相對于基本的認知活動,元認知活動有什么特別之處嗎?人們又是如何思考他們的認知過程呢?通過相關調查,我們認識到對“元認知”這個術語有許多不同的定義,而對認知和元認知現象又缺乏一種普遍性定義。因此,我們就把研究對象定位于給認知和元認知現象下一個具有普遍性的定義并提供一種清晰的標準以區分這兩個術語。

對元認知有兩種理解:一些學者把元認知看作是某一種特殊的認知活動并設法闡明其運行機制(Brown,1987;Flavell,1976);而另外一些學者認為元認知活動類似于基本的認知活動(Livingston, 1997;Lories,et al.,1998),它們之間的區別在于監測和調控的對象不同,即認知活動的對象是人的外部世界,而元認知活動的對象是人的內部世界。我們比較傾向于認同第二種對元認知的理解,并提出了區別認知與元認知活動的模型(KAYASHIMA & INABA, 2003a;2003b;2003c)。許多被稱為元認知活動的現象可以用與基本的認知活動相同的機制來加以解釋(Yzerbyt,1998)。通過假定同一種運行機制,我們可以設計出一種支持方法和系統。在本文中,我們介紹了元認知活動的雙循環模型并思考了從事元認知活動過程中可能遇到的困難,特別強調了如何提高學習者自我調節能力。此外,我們還提供了一種學習支持環境以促進發展學習者自我調節能力。

自我調節能力是元認知技能之一,自我調節能力即學習者為了達到學習目標,認真思考并隨時監控自己的思維過程的能力(Brown,1987)。自我調節能力是獨立于學科領域的,即一旦學習者掌握了這種技能,他就可以把這種技能應用于各個領域,甚至是一些學習者沒有任何背景知識的嶄新領域。所以,自我調節技能對提高學習者能力而言是非常重要的。有些學習者能比較自覺地培養這種能力,而另一些學習者則沒有。前者是智慧型新手,他們會計劃如何解決一個問題,把原有的知識應用于真實任務中并監控問題的解決過程(Bruer, 1993);而后者在學習中可能會遇到困難,特別是在如何把已有的知識應用于真實的任務中并監控問題的解決過程方面。然而,許多學者往往關注如何幫助掌握學科領域的知識,而對提高學習者的自我調節技能則涉足不多。

本文首先敘述了區分元認知和認知活動的模型并闡述了掌握元認知技能比較困難的原因。接著,我們檢閱了現存的一些有助于提高學習者元認知技能的學習支持體系及方法,并說明了這些方法在減少哪些困難方面有成效。最后,我們分析了還未解決的困難,并提出了一種借助于電腦幫助學習者掌握元認知技能的學習環境。

二、元認知技能及掌握元認知技能過程中可能遇到的困難

(一)元認知技能是什么?

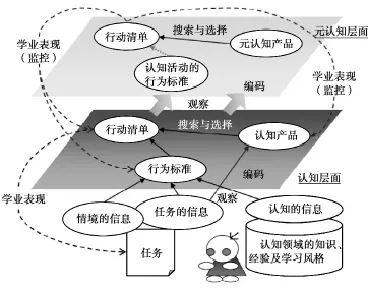

我們假設了一種問題解決或者完成任務的過程(如圖1所示)。當學習者解決一個問題或完成一項任務時,他首先觀察任務的條件和他完成這一任務所需要的相關認知信息。接著,學習者在工作記憶中創造出某些“產品”,這些“產品”即代表了任務所要求的東西。如果學習者已經具備了這些知識,并且能夠用來完成這項任務,他就會搜索知識庫并提出一張行動清單。接著,學習者把行動清單一一付諸任務中,這種行動即學習者的一系列可觀測行為。工作記憶中的產品會因為這些行為而得到更新。在這種情況下,我們雖然難以觀察到這種行動,但是行動清單將會隨之而改變。這個過程被不斷重復直至達到目標。學習者也可以在自身的工作記憶中創造出關于這項任務的標準。這些標準包括了完成任務的目標和限制條件,它們還可能會影響到制定什么樣的行動清單(Carver & Scheier, 1998;Winne & Hadwin, 1998)。在這種認知活動中,如何創造出“產品”,即學習者如何認識外部世界并予以編碼,就顯得非常重要了。為了使學習者已有的經驗能運用于當前的任務,應該在一個適當的水平上對工作記憶中的認知產品予以關注,同時激活已有的知識,以便于搜索類似的任務或合適的解決方法(Davidson, et al.,1994;Gama, 2001)。

當我們來審視元認知技能時,我們往往假設在學習者的工作記憶中有兩個層面:認知層面和元認知層面。如圖1所示的問題解決過程模型只有認知活動這一個層面,而元認知問題的解決過程如圖2所示有兩個層面。我們已經提出了元認知技能的“雙循環模型” (KAYASHIMA & INABA,2003a;2003b;2003c),以便能把元認知技能與其他各項技能加以區分。我們把“元認知技能”定義為一種在元認知水平上的技能活動,如自我監測技能、自我評價技能和自我調整技能。可以這么認為:元認知活動是一種元認知層面上的認知活動,而認知活動是只限于認知層面,即元認知活動包括對認知活動的觀察、評價和調整。在元認知活動進行時,對學習者來說,需要認識到認知活動的目標、限制條件、學習者在認知層面上的認知活動過程以及在元認知層面上編碼等。在問題解決的過程中,學習者要不斷地在認知層面上觀察自身的工作記憶狀況,以便于評價整個問題解決過程是否進展順利。如果進展不順利,就要仔細檢查認知活動,并在長期記憶中搜索一些能用于改善狀況的知識,同時將這些可行的措施貯存于元認知層面的行動清單之中。清單中的行動用于改變認知水平的狀況,而不是學習任務本身的狀況。

圖1 問題解決過程模型

圖2 問題解決過程中元認知活動模型

(二)為什么掌握元認知技能很困難?

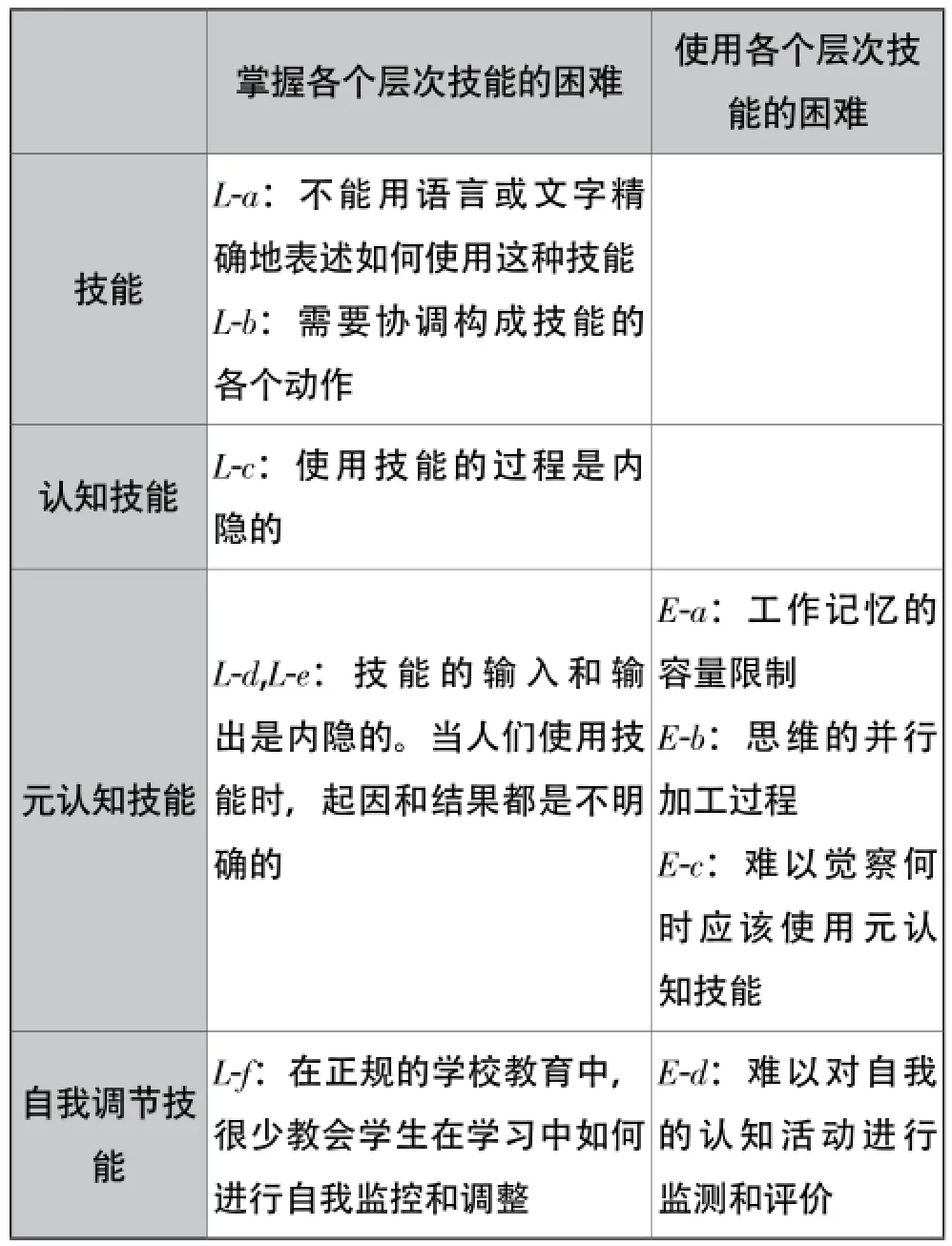

到目前為止,學習和運用元認知技能都被認為是頗為困難的。當然,這些困難包括技能學習中常見的困難以及元認知技能學習特有的困難。然而,對列舉并闡述這些困難,考慮其起因,并提出減少困難方法的相關研究卻很少。基于“技能層級模式”,我們已經對這些困難做了分類(KAYASHIMA & INABA, 2003a, 2003c)。這里,我們把困難分成兩類:技能學習困難和技能使用困難。

技能學習困難包括了學習如運動技能和認知技能等所有技能都存在的普遍性問題。眾所周知,比起獲得陳述性知識,掌握一種技能是比較困難的。即使對一個已經掌握技能的人來說,要確切地說明如何使用一項技能也是不易的。所以,一個想要掌握技能的人必須在大致通曉如何使用該項技能的知識之后,還要使用、調整、協調組成技能的各個動作。除此以外,元認知技能的學習還存在一些特有的問題:比如說,如果學習者想要掌握的是一種運動的技能,那么他可以觀察別人使用這種技能的過程;但是,對于學習元認知技能來說,它的監控對象是在人的思維中的,該項技能的運行過程也同樣存在于人腦之中。所以,學習者不能夠觀察到元認知技能的使用過程及使用這種技能后結果的變化。正是由于這種隱蔽性,對學習者來說,要模仿這種技能就變得更困難了。

另一方面,運用元認知技能也同樣存在困難。如圖2所示,相對于基本的認知技能,運用元認知技能會涉及調用多種資源問題。當學習者不使用元認知技能時,只要把任務信息和關于解決這一任務的認知信息作為認知的結果進行編碼,并根據這些信息和與上下文相關的情境提出相應的標準。接著,他又把搜索原有知識庫所得的可用知識組合成為行動清單,這樣,他就可以完成學習任務了。但是,當學習者使用元認知技能時,除了進行上述認知活動,還要把他的認知活動以元認知的結果進行編碼(即產生出元認知層面上的產品),并為認知活動提出相應的標準。接著,他又一次搜索知識庫并在元認知水平上把可用知識組合進行動清單,以便在認知層面上調控目標。所以,這里又出現了需要解決的另外兩個問題:工作記憶的容量限制(Winne & Hadwin,1998)和大腦的并行加工處理過程。還有,對學習者來說,他也實際上很難覺察到究竟何時應該使用元認知技能,因為即使不使用元認知技能,有時學習者也能夠解決問題。

三、一種有助于培養學習者自我調節技能的方法

在表1中,我們歸納了在上文已闡述了的學習者可能會遇到的困難。為了找到掌握元認知技能的有效方法,我們已經調查了相關的工作,闡明了現存的方法及使用這些方法可能會減少的困難,并提出了一種有助于提高學習者自我調節技能的方法。

表1 掌握及運用各個層次技能可能會遇到的困難

(一)現存的技能學習方法使哪些學習困難得以減少,哪些困難仍然存在?

為了促進元認知技能的發展,現有的方法主要有基于錯誤的模擬操作(Hirashima & Horiguchi, 2001)、智慧型新手輔導(Mathan & Koedinger, 2003)、互惠教學(Palincsar & Brown, 1984)、詰問法(King,1999)、廚房洗滌槽模型(Schoenfeld,1987)等。

“基于錯誤的模擬操作”(Error-Based Simula- tion),其目標是讓錯誤的來源充分暴露出來,具體的做法是引入一個明顯錯誤的行為,從而給學習者提供客觀地監控自己的認知行為的機會。“智慧型新手輔導”(Intelligent Novice Tutor)通過一個技能表單來幫助學習者改正錯誤。具體做法是請老師告知學習者出現了什么樣的錯誤,并提供一組可供選擇的方法來改正。在導師的幫助下,學習者從中做出選擇。從這個意義上講,基于錯誤的模擬操作和智慧型新手輔導這兩種方法都減少了實施技能中的d項困難,然而,他們均沒有給學習者提供任何有助于覺察出錯誤的方法。所以,遺憾的是學習者不可能在脫離系統幫助的情況下使用自我調節技能。

“廚房洗滌槽模型”(the KITCHEN SINK approach)提供了四個獨立的方法(Schoenfeld,1987),其中的三個方法給學習者提供了通過觀察學習元認知技能的機會(Bandura,1971)。在學習環境中,以下四種刺激被用于喚起學習者的自我調節技能:1.一卷錄有另一位學習者解決問題過程的錄像帶;2.一位邊描述過程邊解決問題的教師;3.一位在學習者中調控討論過程的教師;4.一位隨時會問學習者下面三個問題的教師:你究竟在干什么?為什么要這么做?它對你有什么幫助?雖然學習者起先并不一定真要回答這些問題,但后來即使教師不再問這些問題了,他們也會在潛意識中問自己。對上述問題的思考會誘導學生去了解他們所做的事是否有道理,并掌握自己的動態,明確學習計劃的進展程度。方法1和方法2提高了學習者對使用元認知技能的敏感性。方法3通過對信息的輸入(討論過程)和輸出(教師的建議)給學習者演示了教師是如何調節其他人討論的過程。方法4確實起到了監測和評價的作用。所以,可以認為廚房洗滌槽模型減少了學習者L-a, L-c, L-d, L-e, L-f和E-c方面的困難。

“互惠教學”(Reciprocal Teaching)在使用四種策略指導學習者加深文本理解。有一位學習者作為討論領導者,一位教師通過共享的文本在小組內引導討論過程。像搭腳手架起著支撐作用一樣,教師扮演著支持討論領導者的重要角色。在這個學習環境中,通過擔任討論領導者這個角色,該方法使學習者運用了調節別人行為的技能。這個方法就像“認知學徒”(Collins, 1991)一樣,減少了L-a, L-b, L-d, L-e, L-f和E-c等方面的困難。

“詰問法”(ASK to THINK-TEL WHY)通過一個問題模板,如審視問題、思考問題和監控問題等在小組內調控同伴的討論。一個作為同伴導師的學習者教其他學習者如何理解文本。在這種方法中,導師只問五種類型的問題,被指導者只是回答問題,并不向導師提問。此時,導師對學習者自我學習調節技能進行訓練,通過被指導者思維過程和認知活動過程的外化,在某種程度上將技能可視化。從導師通過提問來調節他人行為的過程可以看出,信息輸出同樣也是可見的。這種方法減少了L-a, L-b, L-d, L-e, L-f 和E-c的困難。

綜上所述,對于減少元認知技能學習的困難,研究者已經考慮得比較周到了,但對于減少E-a,E-b和E-d的方法卻很少。所以,在借鑒現存方法的基礎上,我們又提出了一個支持方法,以促進學習者自我調節技能的進步與發展并幫助他們克服所有的困難。我們在方法上強調的是逐步增加學習者認知或元認知的負荷量。對于L-c,我們設計了使學習者通過討論來使用調節他人行為的方法。這個方法使得如何、何時和為什么要調節其他學習者活動的過程變成清晰可見。至于E-a,E-b和E-d,我們設計了一個計劃外化工具以允許問題解決者使用電腦作為工作記憶的擴展并允許其他學習者可以觀察問題解決者的認知活動。

(二)使用計劃外化工具減少資源分配困難

在支持自我調節技能發展的方法上,資源分配是一個重要的問題。在分析人的計劃過程時,海耶斯·羅斯(Hayes-Roth,1979)認為計劃過程包括了五種相對獨立的認知領域活動。自我調節技能的調控目標就是針對這五種不同的認知領域活動合理分配資源。為了支持學習者對五種認知活動進行資源分配,我們設計并建構了一種計劃外化工具的模型。換言之,學習者可以把這種工具作為工作記憶的拓展并用于記錄圖2中的認知產品和標準。因為這個工具給學習者呈現了標準,所以它可以激發學習者用其與自身的認知活動和標準加以比較,即學習者可以評價自己的認知活動。所以,預計這種工具可以減少E-a和E-c的困難。通過要求學習者回答學習行為進展情況,這個工具又可以幫助學習者明確此項計劃的實施過程。這個工具也使得工作計劃和學習者的認知活動對其他學習者而言也是外顯可見的。

計劃外顯工具允許學習者表露自己的問題解決計劃,而不是幫助評估計劃是否適當。然而,大多數促進元認知發展的工具都只是體現了學習者認知活動的結果,即產品。我們設計了外化工具來表達這一計劃,特別是計劃學習者的認知活動。當然,在計劃階段,許多認知活動的結果是未知的。而在實施過程中,這些結果將通過具體的價值被體現。這個工具允許計劃是分層次的,即允許幾個不確定的,不完整的計劃同時存在。這樣的話,計劃外化工具本身就是一個簡單的工具。圖3呈現了這個工具的主要窗口。這個例子是關于“完成網絡安全問題的論文”的任務計劃。

圖3 任務計劃流程圖

這個計劃的工具欄中有6個成分。“目標”成分即預期解決方式的目標。“已知”是計劃的起點,給出了問題的數據。“過程”包括了輸入和輸出,它代表了把給定的輸入信息轉換成預期的輸出信息的過程,并由一個簡單的句子記錄下來。如果一個未知的“過程A”的輸出信息變成了“過程B”的輸入信息,那么學習者就能通過把成分“未知項”放在它們之間來把“過程A”和“過程B”連接起來。當學習者有了其他可供取代的計劃,那么他就可以放上成分“決定”,意思是如果其中的一個計劃是成功的,那么其他的計劃就可以忽略了。如果對學習者來說已經不可能有任何進展了,那么就可以用上成分“放棄”。“未知”被用于未知的輸入和輸出信息。通常,“過程”的輸入、輸出信息在計劃階段是未知的,而在解決問題的過程中,“未知”項可能被某個成分替換。

(三)有助于培養學習者自我調節技能的方法

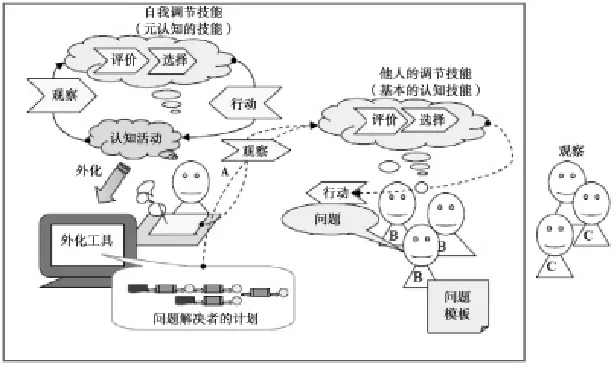

有助于培養學習者自我調節技能的方法由三個階段構成:階段1,學習者觀察其他學習者使用調節他人活動的技能(一個基本的認知技能)并要求學習者擁有與自我調節技能相關的知識和規則。階段2,學習者盡量通過討論來使用調節他人活動的技能并有一個問題模板可以支持調節技能。階段3,學習者盡量使用由外化工具支持的元認知技能——自我調節技能。

圖4即我們設想的學習環境。首先,學習者扮演了一個觀察者的角色(圖中的學習者C),他通過觀察來學習自我調節技能,就像學習他人活動調節技能一樣。此時提到的他人活動調節技能是一種在認知水平上的調節技能。接著,學習者又扮演了監測者(學習者B),學習者監測問題解決者的行為并盡量調節對方的認知活動。最后,學習者扮演問題解決者的角色(學習者A),盡量監測自身的認知活動,并自我調整這些認知活動。那些對學習者A來說是自我調節的引發因素的問題與學習者B作為他人活動調節的問題是相同的。我們可以假設,對不同的目標,認知和元認知活動的運行機制是一樣的,在試著達到主要目標以前,掌握相對容易的活動目標是很有用的。所以,學習者首先應該盡量掌握那些在認知水平上調節他人常規活動的技能,然后再練習那些在元認知水平上自我調節的技能。

圖4 促進學習者自我調節技能發展的學習環境

1.通過觀察性學習掌握自我調節技能

為了通過觀察性學習來掌握自我調節技能,理想的狀態是技能的輸入、使用和輸出過程對觀察者來說都是相對清晰可見的。在這種學習環境中,觀察者(學習者C)通過觀察監測者(學習者B)使用他人活動調節技能的過程來學習。輸入信息是問題解決者(學習者A)的認知活動,信息輸出是監測者對問題解決者所提出的問題。這種技能的使用過程在討論中通過顯示裝置可以被觀察到。像舍恩菲爾德(Schoenfeld)的廚房洗滌槽模型一樣,這個方法減少了表1中L-a和L-c的困難。對觀察者來說,這兩個過程和輸出信息都是清晰可見的。對問題解決者來說,多虧有了外化工具,使得輸入的信息同樣也是可見的,并且它還減少了L-d和L-e的困難。所以,觀察者可以觀察到所有的成分:輸入信息、過程和輸出信息,于是就實現了觀察性學習。

2.像學習他人活動調節技能一樣學習自我調節技能

通過顯示器顯示的討論過程,監測者觀察、評價并調節著問題解決者的認知活動。顯示器會提供一份關于問題模板的清單。我們采用了Schoenfeld和“提問—思考—分享”(the ASK to THINK-TEL WHY, King, 1999)模式中倡導的提問方式。這些問題指向于激發問題解決者的自我調節技能和監測者的他人活動調節技能。他們同時又給了監測者一些監測的建議——應該如何去觀察問題解決者的認知活動、觀察哪些方面的活動。但是這些問題并沒有指出應該如何去調節。監測者需要討論應在清單中選擇哪個問題。這種討論指引監測者來監控問題解決者的行為并決定如何調節這種行為。作為這項討論的結果,他們試圖調節問題解決者的認知活動。比如說,問題解決者設計了一個問題解決計劃然后實施該項計劃,如果使用了我們的外化工具,他就能明確自己計劃的進展。因為問題解決者、監測者和觀察者共同聯網,所以監測者能觀察到計劃本身、問題解決者執行計劃的進度和他實際上達到了什么樣的要求等。這就意味著,在某種程度上,監測者能觀察到問題解決者的認知計劃。如果監測者認為問題解決者的行為是錯誤的,比如說,行為同計劃不配套,或者他不能正確說明自己執行計劃的進度,監測者就會在問題清單中選出一個問題并向問題解決者提問。如果這個問題能引發問題解決者的自我調節技能,那么問題解決者的計劃或行為將會被改變。在這個過程中,問題清單成為了監控其他學習者的認知活動并加以控制的誘因。如果不斷重復這個行為,監測者會對學習者如何檢查并進行認知活動調節的方法嫻熟于心。監測者通過使用清單學會了如何使用他人調節技能。所以,這一過程減少了L-b和L-f的困難。

3.學習作為一種元認知技能的自我調節技能

為了減少資源分配的困難,我們提出了使用電腦作為擴展學習者工作記憶的一種手段。外化工具也允許他客觀公正地專注于觀察自己的思考過程。因為外化工具使得學習者自身的思考過程和標準均清晰可見,而且它也減少了學習者的認知負荷。所以,在這個階段,我們的目標是減少表1中的困難E-a,E-c和E-d。在這樣的學習環境中,通過使用計劃外化工具,問題解決者能夠提出自己的問題解決計劃。計劃擬訂之后,問題解決者開始實施計劃并明確計劃的進度。這樣做可以讓問題解決者意識到自己的認知活動——我究竟在做什么?同時,監測者的問題也會引起問題解決者有意識地認識到自身的認知行為。如果問題解決者不能指出計劃執行到什么程度,那么他可能需要重新制訂計劃并實施新計劃。

這個方法是基于維果斯基(1930)的社會—文化理論的。他認為發展有兩個水平:心理之間的水平和心理之內的水平。這種理論意味著心理之間的過程是個體內化的過程。起初,監測者的問題是作為問題解決者自我調節技能的誘因。接著,問題解決者將這些清單上的監測者的問題內化了。于是,問題的內化過程就促成了自我調節技能的發展。

四、結論

我們提出了學習的支持環境來促進學習者自我調節技能的發展。在這個環境里,目的是給學習者提供促進其自我調節技能逐漸發展的機會:首先,通過觀察學習,他們學會了技能;接著,把這種技能作為一種基本的認知活動來學習;最后,在電腦屏幕的幫助下,學習者把它作為一種元認知技能來使用。通過對相關工作的調查,我們意識到有多種不同的概念和術語來描述元認知現象和認知現象。但是涉及到元認知技能,幾乎沒有關于為什么掌握這種技能是困難的,如何減少每一種困難,以及還存在哪些困難的研究。接著,我們又思考了現存的方法能減少哪些學習過程中的困難并提出了減少現存困難的方法。從事元認知活動,有四種困難存在:工作記憶的容量,思維的并行加工過程,對使用元認知技能的自覺意識和對個人自己認知活動的客觀公正的監測。電腦可以支持自覺意識和記憶容量的問題。

資料來源:Michiko KAYASHIMA and Akiko INABA(2003):The Model of Metacognitive Skill and How to Facilitate Deve- lopment of the Skill.提供全文下載(http://www.ei.sanken. osaka-u.ac.jp/pub/ina/kaya-icce03.pdf)。

(責任編輯 杜丹丹)

The Model of Metacognitive Skill and How to Facilitate Development of the Skill

Authors:Michiko KAYASHIMA1,Akiko INABA2

Compiler:TENG Meifang3

(1.Tamagawa University,Japan; 2.Osaka University,Japan; 3.Hangzhou New Century Foreign Language School,Hangzhou,Zhejiang,China 310006)

Through a survey of several computer-based learning environments and the methods under the title "metacognition",we recognize there are various concepts called "metacognition",and lack of common vocabulary and a system of concepts to represent cognitive and/or metacognitive phenomena.We propose a double-loop model of metacognitive activities as our criterion to distinguish metacognitive activities from cognitive activities.Based on the model,we consider difficulties to do metacognitive activities, especially,how to support a learner’s development of self-regulation skill. So,we also propose a learning support environment to facilitate development of a learner’s selfregulation skill.

metacognition;metacognitive skill;self-regulation skill

G40-057

A

2096-0069(2017)02-0078-08

2016-12-10

作者/譯者簡介:茅島路子(Michiko KAYASHIMA),日本玉川大學教育與藝術學院文學部教授;稻葉昭子(Akiko INABA),日本大坂大學研究人員;滕梅芳(1976— ),女,浙江杭州人,教育學碩士,中學高級教師,主要研究中學英語課程與教學設計。