激光自動雪深儀基準面改進方案探析

陳愛蓮 丁妙增 趙杭鋒

(浙江省大氣探測技術保障中心,浙江 杭州 310017)

激光自動雪深儀基準面改進方案探析

陳愛蓮 丁妙增 趙杭鋒

(浙江省大氣探測技術保障中心,浙江 杭州 310017)

2016年1月21—24日的寒潮降雪過后,全省部分站點的雪深數據出現了8~15 mm的異常值。經過現場勘查,發現以網格狀基準測雪板方式測雪存在一些缺陷:一是下墊面原有結構受到了一定程度的破壞,土質松動;二是基準測雪板隨著下墊面抬高而一起上升,初始基準高度發生變化。經研究和現場試驗,膠木棒式基準面更接近自然下墊面,雪深分布均勻,降雪過后也沒發生因低溫短時凍土等原因導致的雪深數據異常現象。

雪深;基準面;改進

0 引 言

以往,我國氣象部門對積雪深度以人工觀測為主,存在時效性差、時空密度不足等諸多弊端,不能全面、連續反映積雪的變化過程[1]。自動雪深儀采用激光或超聲波測距原理,結合了電氣工程、信號處理、軟件等方面的技術[2-4],能自動觀測積雪深度變化,提高觀測質量和觀測效率。

近年來,激光式自動雪深設備因具有測量范圍大、測量精度更高且不受環境溫度變化的影響等優點[5-6]在浙江省得到廣泛應用。截止2016年1月,浙江省已安裝了73套LTW-01激光自動測雪設備(站點分布詳見圖1),在2016年1月21—24日的寒潮降雪過程中,雪深觀測數據及時傳送至網絡中心,為本次降雪過程高質量的氣象服務提供了觀測資料。

但由于自動雪深觀測處于起步階段,設備設施難免存在一些缺陷,影響雪深觀測精度。本文針對測雪基準面高度發生位移,導致雖無積雪但有雪深數據的異常現象進行了深入調查分析,并試圖找出解決對策。

1 基準面在自動雪深測量中的重要作用

1.1 激光自動雪深測量方法

激光自動雪深儀,基于測距原理設計。LTW-01型自動雪深儀采用SHM30雪深傳感器,該傳感器采用激光對雪的識別與測量技術,傳感器發射經調制的激光信號,并過濾短周期回波,消除雪花等帶來的誤差后,通過比較目標相位信息測量距離,得出雪的深度。

圖1 全省站點分布

1.2 雪深計算公式

設備安裝以后,首先測定激光頭到基準面的距離(X0),然后在基準面上放置固定高度(c)的標準模塊,測定激光頭到標準模塊的距離(X1),計算出激光束垂直夾角(α),詳見圖2所示。X0值和計算得到的α值作為該套設備的測量常數,輸入雪深計算公式。

圖2 測量常數測定示意圖

(1)

(1)式中:α為激光束垂直夾角,X0為基準面距離,X1為標準模塊距離,C為標準模塊的高度。舉例:X0=4.38 m,X1=3.8 m,c=0.5 m,計算得出:α=30.5°

h=H0-Hn=X0cosα-Xncosα

(2)

(2)式中:h為雪深值,H0為基準面高度,Hn為實測(雪面)高度,Xn為實測(雪面)距離。

1.3 基準面的作用

根據上述公式得知,雪深值由實測(雪面)高度(Hn)和基準高度(H0)來確定。無積雪時,實測(雪面)高度(Hn)=基準高度(H0),雪深值(h)=0。如果基準面高度發生變化,當無積雪時,會造成實測(雪面)高度Hn不等于基準高度H0,雪深值(h)不為0,導致雪深觀測值不準確。因此,基準面的穩定對雪深測量具有非常重要的作用,直接關系到雪深觀測數據的可靠性和準確性。

2 存在的問題及改進辦法

2.1 寒潮過后出現異常數據

1月21日寒潮過程后,全省大部分激光自動雪深站點,仍然有8~15mm不等的雪深數據,通過查看雪深設備自帶的攝像頭實時傳回的現場圖片,此時已無積雪。國家業務站布設的激光雪深設備也存在同樣的問題,無積雪情況下測得了雪深數據。

2.2 現場勘查

根據對安吉的大竹和天荒坪這2個出現異常值站點的現場勘察,發現低溫寒潮產生了一定程度的凍土,土壤形成凍土后體積膨脹將測雪板頂起抬高;凍土解凍后,測雪板下的地面土層形成了一定程度的空包結構,類似“凍豆腐”的情況,測雪板為輕質材料所制,無法憑自身重量壓實土壤恢復原狀。用腳輕輕一踩,測雪板回到原始高度。

2.3 原因分析

1)安裝設備時,為放置測雪板需要平整出一塊裸地面,原有的蓋草被除去,土壤表層結構受到了破壞,土質也比原始狀態要松動,寒潮來臨時候,更容易形成凍土。

2)網格狀測雪板厚度僅40 mm,安裝在土層表面,整塊測雪板處于低溫寒潮產生的凍土上,寒潮來臨時自然就隨著下墊面抬高而上升。

2.4 解決對策

根據現場勘查和原因分析,要解決這個問題,必須做到這兩點:一是盡可能少破壞土層結構;二是基準面裝置不能浮于表面,必須扎入土中。

首先應該取消無實際作用的基準測雪板網格架子。原有基準板為400 mm×400 mm,厚度40 mm的網格狀架子,破壞的土層面積也較大。雪深傳感器打出的是單束激光,到達地面只有一個點,實際需要的基準面不需要占用很大的面積,只需要一個直徑60 mm左右的小基準平面,保證激光點不打到界外即可。

其次,選擇適合的基準面材料。經過調研,膠木棒作為基準面材料比較合適。一是膠木棒性能穩定,不易腐敗變形;二是膠木與土壤的熱容量比較接近,膠木和土壤的溫度升降幅度較為一致,可以避免因基準面溫度與周邊土壤溫度差異較大而影響積雪測量。

第三,確定基準面改進方案。查詢了浙江省淺層地溫觀測資料,大部分年份沒有出現負值,最近出現負值的年份是2011年和2016年。2011年只有2個站點出現負值,持續時間不到一天,然后就是2016年全省10個站點出現負值,最長持續時間為3天,出現負值的最大深度為地下100 mm,150 mm及以下深度地溫沒有觀測到負值,意味著浙江省可能出現凍土的最大深度在100~150 mm,考慮到部分設備會安裝在山區海拔較高的區域,溫度相對較低,本研究將出現凍土的最大深度范圍擴展為100~200 mm。既要確保基準面不受凍土影響,又能兼顧施工難度和成本。最后確定選用直徑為60 mm的膠木棒,長度定為350 mm,一頭磨平作為基準面,另一頭削尖為錐狀打入地下。膠木棒基準面直徑較小,打入土中,基本不破壞原有的土層結構及土表環境,能最大程度地保護下墊面原始狀態;扎入土壤較深,超過極端最深凍土層150 mm以上,表面凍土不會對膠木棒產生大的影響。

3 現場實驗

改進方案確定后,選擇安吉大竹和天荒坪站作為實驗站點,對基準面根據改進方案進行改造。

天荒坪站在2月14、15日經歷了一次降雪,安吉大竹站沒有降雪。現場實驗結果表明:

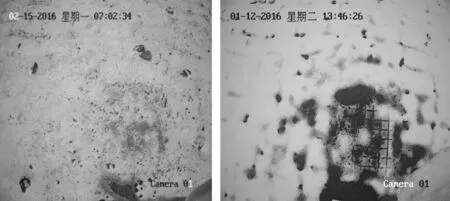

1)膠木棒式的基準面沒有發生被抬升現象,顯示出了較高的穩定性。根據天荒坪站傳回的數據,降雪前雪深數據是0 mm,融雪后雪深數據又恢復到了0 mm,說明基準面沒有發生被空鼓的下墊面抬升現象,解決了凍土后易產生雪深數據異常的問題,基本驗證了膠木棒式基準面改進方案的可行性。圖3為天荒坪站降雪前、降雪中及融雪后的雪深數據曲線,圖4為現場傳回的圖片資料,印證了確有這次降雪過程。

圖3 天荒坪站降雪過程及前后數據曲線

圖4 天荒坪2月14、15日弱降雪過程前、中、后的現場實景圖片

2)膠木棒式基準面更接近原始下墊面,提高了雪深觀測的準確性。通過比較天荒坪站前后2次降雪過程現場圖片(圖5),可以看出膠木棒式基準面更接近原始下墊面,提高了雪深觀測的準確性。右側為采用網格狀基準面的實景圖,由于下墊面性狀被改變,雪深覆蓋面很不均勻,基準面上積雪明顯少于周邊。而膠木棒式基準面雪深覆蓋分布均勻,更接近自然形態,基本上看不出人為痕跡。

圖5 不同基準面上的積雪形態比較

4 結 語

自動雪深觀測儀功能需求書(試驗版)對雪深基準面的要求是硬裸地面。而根據浙江省的使用情況來看,膠木棒式基準面對原始下墊面破壞較少,又符合硬裸地面的要求,解決了網格狀基準面所帶來的雪深數值異常問題,并通過安吉天荒坪站的現場實驗驗證。因此,采用膠木棒式基準面不失為一種可行的改進方案。

[1] 自動雪深觀測儀功能需求書(試驗版),中國氣象局綜合觀測司,2010-9.

[2] 中國氣象局監測網絡司.WMO-NO.8氣象儀器和觀測方法指南[G].6版.北京:中國氣象局,2006.

[3] 梁延偉,梁海河,王柏林.超聲波傳感器雪深測量與人工觀測對比試驗分析[J],氣象科技,2012,40(02):198-202.

[4] 常瑜靜,常瑜青.雪深傳感器的安裝及維護[J].科技專論,2014(14):443.

[5] 虞敏.積雪深度激光測量儀的研究設計[D].南京信息工程大學,2012.

[6] 李洪,任立.鐵路雪深監測系統設計與實現[J].中國鐵路,2014(03):67-69.

2016-05-20