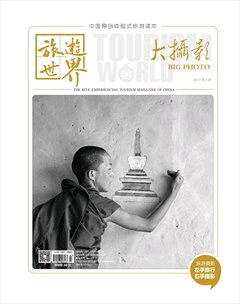

造相

勁權鏡頭下的齊魯藝術家

欣聞聶勁權先生斬獲“鏡頭下的齊魯藝術家”一等獎,竊喜可謂實至名歸。最早看到比賽通知之時就在想,目力所及,在省內能夠有機會為藝術家們造像并具一定規模,且有一定的藝術表現力的攝影師實在寥寥可數。就此契機,應矚依個人所聞所見,不揣淺陋略加記述,就教于觀者。

同歸殊途的藝術化存在方式

藝術家這一群體,作為人像攝影中特殊的群體存在。藝術家們向來有著特立獨行的個性特征和執著的藝術精神追求。能夠為藝術家造像留影,顯然,一般的證件照、宣傳類的肖像照以及影樓系寫真,根本無法滿足藝術家對“自我感覺”的確認,更不用說理想化的藝術表現和視覺傳播了。

聶勁權為藝術家們造像,不是因為高校藝術院系教授這一地緣優勢,也不是因為身居教授與省內知名攝影師的雙重身份。真正熟悉他的人才知道,他還是一位在中國畫藝術上有著鮮為人知的藝術背景和代表性的藝術家。早年求學西安美術學院,勤奮好學又有著極高悟性的他,被長安畫派重要代表人物國畫大家陳忠志先生收為關門弟子,工作后又成為國畫大師于希寧先生再傳弟子,拜山東藝術學院沈光偉教授門下。傳統的中國畫藝術,傳承有序的藝術經歷讓他有了異于尋常的藝術積淀和視野。中國傳統藝術,特別注重“學統。,即所謂師生相知、道統以繼。然而,雖師出有名,但他的畫名卻被攝影之名所掩,世人皆知聶勁權是攝影師,卻不知他在中國畫花鳥領域筆耕不綴且成績斐然,傳統繪畫藝術的滋養豐裕了他的藝術學養,也讓他身處其中去感受傳統藝術中蘊含的文化精神和人文情懷。

因此,我們也就不難理解,聶勁權的藝術家肖像拍攝創作不是毫無緣由的。起初的為友“照相”,久之,藝術家們紛來沓至,偶然回望,蔚為可觀,這才有了成組的可能。在這背后我們發現,他與藝術家們有著天然的貼近感,這種源于自身經歷、藝術精神的體驗共感,有著同歸殊途的精神價值認可。

觀其作品,攝影師和藝術家一起來完成這組“齊魯藝術家”攝影作品,體現出來的不單單滿足藝術家們私人自我意識和形象的確認,以及公共視覺傳播需要,也不僅僅是他對藝術家精神世界的個人理解和表現。從某種意義上來說,是一種自我藝術化生存方式的真實寫照,一種與藝術家同歸殊途的精神追尋,亦是一種文化認同意識和人文情懷。與其說是為藝術家造相,毋寧說他是在為當代齊魯藝術群體輪廓進行白描式的影像勾勒。在他眼里,只不過是將藝術家的個性與和自己的審美認知通過影像的方式加以確認,只不過是表現的手段不同而已。

在生活和藝術之間馳騁

聶勁權多年的軍旅生涯和藝術經歷,不僅豐厚了他的人生閱歷和實踐經驗,而且在長期的藝術創作思考中,以他敏銳而神經的藝術嗅覺和機智過人的“悟性”早早地就發現了藝術創作的規律。作為一位視覺藝術家,對視覺形式語言的理解和把握可能更多的他天賦異稟的性格特質,但是對于主題的駕馭,則顯示出不同常人的認識能力——有著敏感的語境意識。個人認為與他的經歷和生活密不可分。他的生活、從軍和生活經歷的磨練,輾轉多地不同的生活經歷造就了他對不同環境的適應能力和生存能力,期間南北往來,與形形色色的人等打交道,久而久之,自小內向不善言辭善于思考的他,不僅學會了與人交際的本領,還在不同的人物交際中了解和思考不同人的性格特點。為他日后的藝術創作,增加了理解生活的寬度。

敏感的時空感受力,在不同的自然環境、社會環境、心理空間的切換中,在生活體驗、藝術表現和精神追求之間不斷地跳進跳出,造就了他理解不同“語境”最重要的能力,讓他在生活和藝術之間馳騁。他的環境肖像攝影創作之所以帶給我們大量的社會文化信息,正是因為他與眾不同的時空觀念和獨道的理解力,使得他能夠在中國畫和攝影之間,在肖像攝影和觀念攝影之間,都能顯示出他圓融無礙、得心應手地淡定和從容。

忠于影像本體的視覺駕馭能力

具體來講,他的這組作品的拍攝手法更貼近攝影的本質。既沒有像其他人像攝影師美化自己的被攝對象,也沒有像紀實類影像的客觀記錄,不同的藝術家之間,不同的攝影作品之間,有著某種“聶式人像”風格的相近性,同時又保留了每一位藝術家與眾不同的個性與每一幅作品的獨特性。作品所流露的克制和對“度”的把握,真正體現了作者的藝術修養和文化積淀。在藝術家和攝影師、主觀和客觀、真實和理想、凝視和自視、藝術家個體與齊魯藝術群體諸多矛盾的二元對立中,實現了藝術家視覺傳播和攝影師影像創作的雙重超越。

聶勁權的環境肖像創作,有著對于攝影大師阿諾德·紐曼的環境肖像攝影方式高度的精神認同和承續關系,他總是精挑細選,尋找那些最典型的景物,與要拍攝的人物互相搭配,對環境與人的關系富于創意的安排,而且他力求畫面結構精煉、嚴謹,具有強烈的形式美和音樂中的節奏感、畫面感。這種近乎嚴苛的視覺經營和審美追求來源于藝術家真善美的藝術信仰和態度。這也鍛造了他的作品突出的藝術特色:超—流的視覺駕馭能力。

突出的視覺駕馭能力是建基在對影像本體語言扎實地道的表達上,這組作品無一例外地沿襲了他一貫的影像特點——純熟而精練的影像語言表達。影像表現源于作者內心深處對影像本體語言執拗式的依戀,體現的是對攝影本質的堅守。誠然,北京電影學院注重影像語言訓練的教育特色在他身上有著很好的體現,他的作品有著極佳的影像素質,極致的影像清晰度、銳利的技術素質,熟練而豐富的影像語言,諸如景深、巧妙的前景設置、反射、鏡面、不同的景別選擇、與眾不同的視角等等。純熟的影像語言技巧在他那里信手拈來,嚴謹、精致的視覺畫面散發著的裹挾不住的雋永的藝術氣質,它可以讓人感受真實,感受影像自有的力量。

刪繁就簡的美學追求

他的作品所呈現的審美追求上有一個突出的特點,那就是崇尚簡潔,尤其是傳統美學的觀念下不同表現媒介中的空白運用。在中國傳統繪畫中這種空白的運用就是所謂的“留白”,在影像藝術的表現中則稱為“圖/底”的關系,實質上折射出來的就是藝術家在創作表現中所體現的攝影師的人文情懷和空間意識。

他長期浸淫在中國傳統繪畫的文化精神和氣場中,不管是入室長安畫派,還是聞道齊風魯韻,都汲取了一種無形的傳統文脈養料。中國傳統繪畫在其漫長的藝術實踐中形成了強調天人合一,注重有無相生、創造高妙意境的美學追求。在傳統哲學思想影響下形成了崇尚淡泊、簡約的傳統美學觀念,這種源自傳統美學修養的空間意識和藝術氣質一直流淌在聶勁權的文化血液里,內化為了一種思考方式和生活方式。他的這種崇尚淡泊、簡約,刪繁就簡的審美追求,被他發揮的淋漓盡致,在工作和生活中亦是如此,一如他在攝影專業教學中強調:“就是要減去畫面中那些不重要的視覺元素,從而更好的突出主體,強化主題。但這里的簡潔并不等于畫面形式上的簡單,應該說是一種在充分表現被攝對象與攝影師主觀情感基礎上的簡潔”。

相由心生,境由心造——一種“造相”的影像探索

早在東晉時期顧愷之就提出“以形寫神”將骨相學與繪畫中人物造型聯系起來,將相學中“神”的概念上升到美學的高度,并衍變成中國傳統繪畫意象造型和欣賞的重要標準。顧愷之論畫的“傳神”得到蘇軾的擁躉,蘇軾的“傳神”論提出:“傳神與相一道。欲得其人之天,法當于眾中陰察之。今乃使人具衣冠坐,注視一物,彼方斂容自持,豈復見其天乎!”也就是要通過觀察對象的形象狀態來刻畫人物的天然神態。在這里,傳統美學的“形神關系”具體到為藝術家造像的攝影實踐上,我想更多的則是對于攝影師綜合駕馭能力的考量。

作為有著深厚美學素養的攝影師,聶勁權能夠把握藝術家最大的精神特質,在輕松愉快的交流氛圍當中,攫取最能表現藝術家個性特征的精彩瞬間,這種近乎直覺式的時機判斷,在自然而然間定格藝術家的個性魅力,這種能力自然是聶他深厚的功力體現,也是肖像攝影藝術十足的魅力展現。

鄭立強先生在看到他的這組作品時曾寫下:“一改以往人物肖像沉悶呆板,血色全無的證件照加一些藝術元素的老套路。完全依仗全方位學術營養與自己個性的消化所得底氣,在規矩中突破,于傳統中升華,文人氣不能不要,軍人氣不可全丟。可見長年教學于年少學子之間攝取的心靈秀氣,還看得出驀然在現場進發出來的聊發少年狂之氣象,匯于一爐,重新鑄造出自有的肖像一格”。舉重若輕的寥寥數言可見,傳統學養、直覺和功力以及藝術家影像魅力的生發絕非一朝一夕,藝術風格的形成而是一定生命積累和時代藝術觀念的自然流露。造相的過程實則是作者自我淬煉,一種藝術化生存方式的詩意追尋,也是一種為藝術家“造相”影像探索。

末了,倘若對齊魯藝術家這組作品再多說一些,我們以孫京濤先生最近一則訪談結束話題,他說:“攝影最大的魅力就在于可能性,無論它作為一種藝術還是作為一種媒介,它的融合性和開拓張力是非常迷人的,它自我衍生的可能性超越任何其他藝術”。在我們這個任性的時代,孫京濤先生一語道出,攝影不同于其他藝術形式最大的區別——攝影在不斷的動態發展過程中所具有的無限可能性。換個角度來理解,對于聶勁權的肖像創作,我們還可以有更多的期待。

聶勁權

1973年生于湖南隆回,先后畢業于西安美術學院、北京電影學院。現任山東師范大學美術學院攝影教研室主任,副教授、攝影專業碩士研究生導師、專業創始人、影像藝術研究所所長

中國攝影家協會會員中國高等教育學會攝影教育專業委員會理事山東省攝影家協會副秘書長