淺談生物識別技術在人社領域的應用

張忠國

摘 要:隨著社會保障事業的飛速發展,時代的不斷進步,科技也發生了日新月異的變化。各種技術不斷被應用到生活當中。而隨著計算機技術的不斷更新,社保基金安全一直是人社部門監管的一項重要工作。為了保障社保基金安全管理和持續發展,生物識別技術成了應用于人社領域著重研究的問題。該技術具有較強的安全可靠性、方便并且防偽造等特質,隨著對該項技術的不斷深入研究,生物識別也逐漸地被引用到信息安全方面來。本文主要針對生物識別技術的相關知識進行研究,分析生物識別技術在人社領域的相關應用,為日后信息系統的可靠性安全性的研發奠定良好的基礎。

關鍵詞:生物識別;計算機;保險

中圖分類號:TP391 文獻標識碼:A

隨著社會保障事業的改革與發展,社會保險的擴面征繳,中國的社會保險行業正進一步推進與加強。但是隨著養老保險、醫療保險制度改革的深入,也逐漸暴露出一些管理與監管方面的問題,影響社會保險的健康與穩定發展。

在養老保險方面,離退休人員的養老金發放逐步過渡到社會化管理,但社保機構很難管理到離退休人員的健康以及生存狀況,冒領養老金成為一個具有普遍性的嚴重問題。在醫療保險方面,社會保障卡已被廣泛使用,醫保定點醫院、藥店費用聯網即時結算,大大方便了參保人員就醫、購藥,但由于身份確認的特殊性和困難性,也造成冒名頂替住院、定點醫院“偷梁換柱”、過期社保卡(參保人員死亡)非法購藥等現象時有發生。社會保障工作涉及到每位參保人員的切身利益,建立完善、安全、可靠的社會保障體制是實現社會穩定的重要保證。如何有效的識別社保待遇享受人員的身份,遏制社保基金流失,保障全體參保人員的合法權益,已成了社會保障管理工作的新課題。

為有效解決參保人員身份認證的問題,可將生物識別技術應用于人社領域,引入的生物識別技術包括:人臉識別技術和指靜脈識別技術。

人臉識別是指基于人的臉部特征、大小、各臉部器官的相對位置來進行身份確認的一種智能識別技術。其特點是安全、可靠、直觀,方便。

指靜脈識別技術指利用近紅外線穿透手指后所得的靜脈紋路影像來進行個人身份識別。因其是利用外部看不到的生物內部特征進行識別的技術,所以作為具有高防偽性,適用于高精度,場景固定的業務,如醫療保險、人事考試、技能培訓等。

生物識別身份認證系統的建設以社會保障卡系統數據為基礎,依托現有的人臉識別技術、指靜脈識別技術實現社會保險各險種的以生物識別為手段的身份認證,對已參加和應參加社會保險的從業人員、失業人員、離退休人員進行數據采集,形成以人臉識別技術、指靜脈識別技術為基礎的生物識別身份認證模板庫和身份認證平臺,并與社會保障卡和社保業務系統進行關聯;身份認證平臺建設完成后,可以同步在養老保險、醫療保險、失業保險、人事考試、職業資格鑒定等業務領域開展身份認證應用。

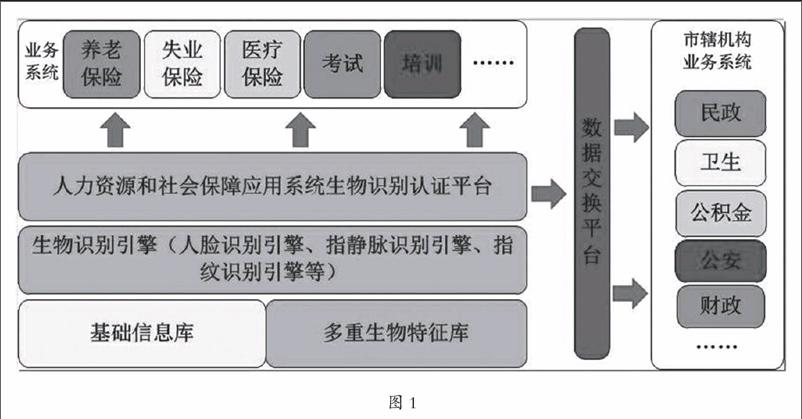

生物識別身份認證平臺建設的整體框架圖如圖1所示。

人社部門信息化工作可統一建設“一庫、一平臺、一標準”的生物識別“實名制”的身份認證平臺:

(1)建立統一的生物特征庫,依托社會保障卡基礎信息庫,借助人臉識別、指靜脈識別技術,打造統一的生物特征庫。

(2)建立“實名制”身份認證平臺,與社會保險業務系統對接,完善城鎮職工養老保險的待遇資格認證,啟動城鄉居民養老保險、醫療保險、機關事業養老保險、人事考試、網上辦事的“實名制”身份認證應用。

(3)建立生物識別統一的標準,統一生物識別技術的標準與“實名制”應用的規范,實現生物特征庫與“實名制”身份認證平臺“一庫一平臺一標準”。

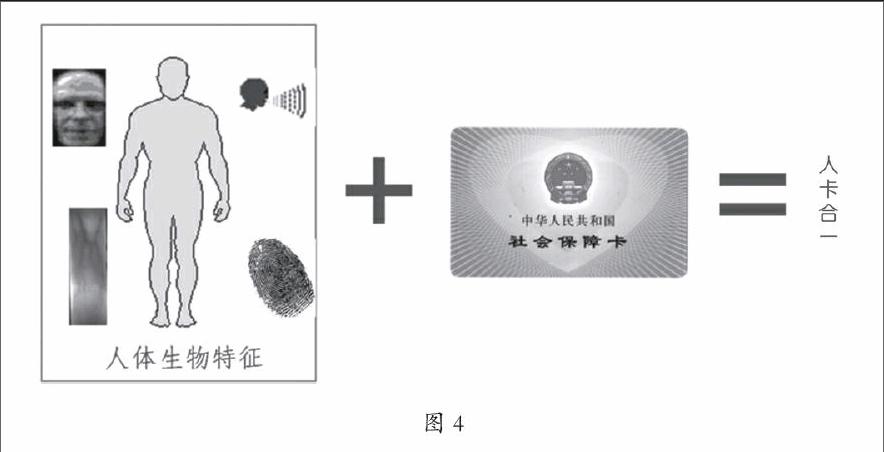

通過生物識別技術各階段的建設,實現社會保障卡與生物識別技術的互相結合,完成一人一卡,人卡合一。最終實現“一卡一庫一平臺”。

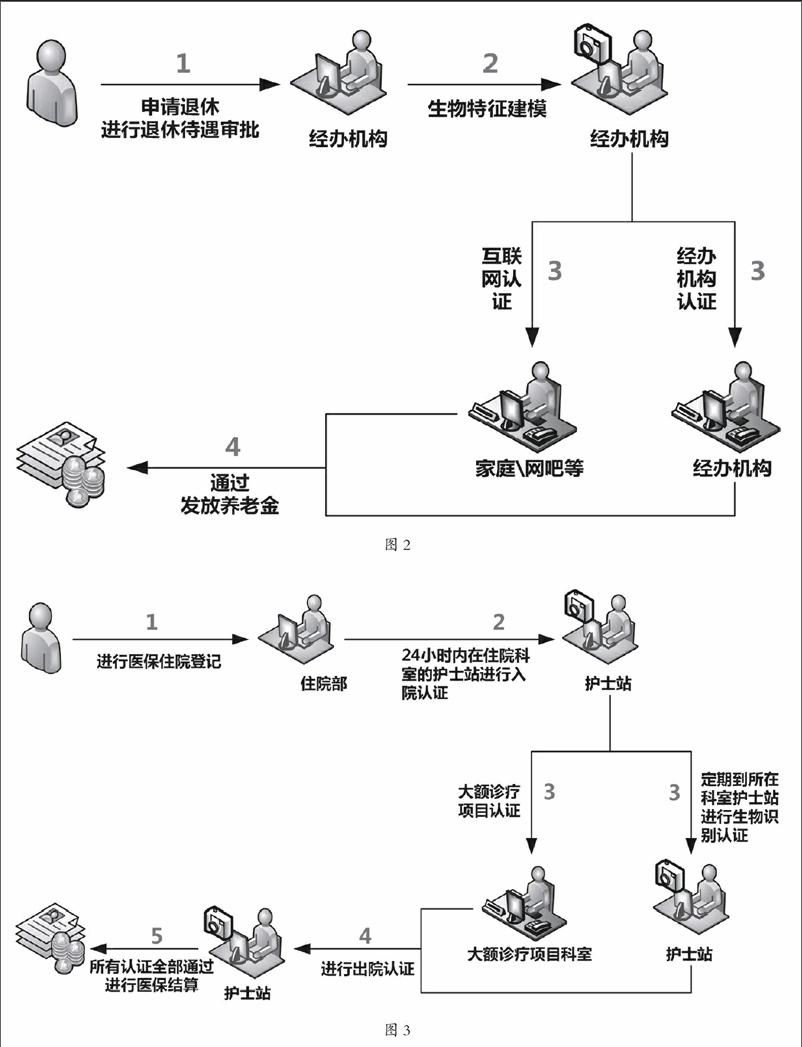

結合目前社會保險業務工作的實際情況,養老保險待遇領取資格認證的業務流程如圖2所示。

醫療保險住院身份核查身份認證的業務流程如圖3所示。

生物特征對社會保障卡的輔助功能(圖4):

生物識別身份認證系統的建設,能有效解決當前社會保險服務工作中身份認證的難點問題,使廣大參保人員能隨時隨地方便快捷地開展身份認證,對于減少社保基金流失,進一步提升社會保險的服務水平,構建和諧社會,具有十分重要的意義。系統平臺建設、身份認證流程化、身份認證規范化、標準化管理等方面的要求對身份認證信息化建設具有積極的指導性意義。“一庫、一平臺、一標準”的生物識別“實名制”身份認證平臺的建設,可為社保所有險種提供基于人臉識別、指靜脈識別的身份認證工作,為參保人員提供更多更便捷的認證方式。

我市于2014年9月份開展城鄉居民養老保險生物識別待遇領取資格認證;2015年9月份開展城鎮職工養老保險生物識別待遇領取資格認證,全市共設立業務經辦點300個,社保經辦、鄉(鎮)、街道、社區均設有經辦點,參保人員攜帶社會保障卡或第二代有效身份證可就近在全市任一經辦點進行建模或認證。在全市參保人員領取社會保障卡進行激活的同時,完成對參保人模板信息的采集。截至2015年底,全市城鎮職工參保人員已建模168360人、城鄉居民已建模人員1463706人。通過生物識別系統的建設,實現了社區客戶端認證、自助認證和互聯網認證結合,達到了跨時間、跨地點的全天候身份認證,大大方便了離退休人員,特別是異地安置人員,隨時隨地進行待遇領取資格認證,徹底貫徹“服務型社會”的理念。

參考文獻

[1]陳偉箐.生物識別技術在司法領域的應用與發展[J].中國安防,2012(10):37-42.

[2]李明.基于生物識別技術的企業安全系統前景探析[J].信息與電腦(理論版),2013(8):177-178.

[3]傅山,潘娟.移動智能終端生物識別發展與挑戰[J].移動通信,2015(5):13-16.