盾構隧道穿越粉細砂層時的地表沉降分析

張子真 孫玉輝 陳昌彥 王金明

(北京市勘察設計研究院有限公司,100038,北京//第一作者,工程師)

盾構隧道穿越粉細砂層時的地表沉降分析

張子真 孫玉輝 陳昌彥 王金明

(北京市勘察設計研究院有限公司,100038,北京//第一作者,工程師)

當盾構拱頂遇到粉細砂層,地表沉降累積值和速率均易超標。通過繪制單線盾構隧道地表沉降空間分布圖,發現沉降大的區域與粉細砂層有明顯的相關性。原因是粉細砂的粘聚力較小,自穩性差,容易受擾動坍塌,引起較大超挖。采用有限元軟件Plaxis進行數值模擬。結果表明,相同盾構掘進參數下,含粉細砂區域的地層地表沉降明顯偏大。

地鐵; 盾構掘進; 粉細砂層; 地表沉降; 數值模擬

Author′s address Beijing Geotechnical Institute Engineering Consultants Co.Ltd.,100038,Beijing,China

北京地鐵16號線永豐站—永豐南站區間采用盾構法施工。通過監測發現,該區間某些區域的沉降值和速率較大,連續幾天出現紅色預警,橙色預警更是頻繁。其中第55排監測斷面的4個監測點,同一天的沉降速率均超過了20 mm/d。

分析發現,紅色預警居多的位置,盾構拱頂上方約有1~3 m厚的粉細砂層。筆者認為,這種粉細砂層的地質條件,決定了盾構掘進引發的地表沉降量較大。

1 工程概況

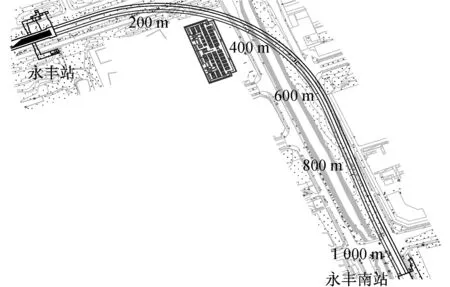

北京地鐵16號線永豐站—永豐南站區間,起自位于北清路路中、規劃永豐西二街西側的永豐站。該區間線路出永豐站后由西向東敷設,在北清路與永豐路的交叉處以350 m的曲線半徑轉角,穿越五一渠后到達永豐路正下方;再沿永豐路由北向南敷設,到達位于永豐路路中、規劃永豐南一街及永豐南三街之間的永豐南站。區間平面圖如圖1所示,地質縱剖圖如圖2所示。拱頂土層主要為②粉土、②1粉質黏土、③1粉質黏土、②3粉細砂、③3粉細砂。

圖1 盾構區間總平面圖

2 數據分析

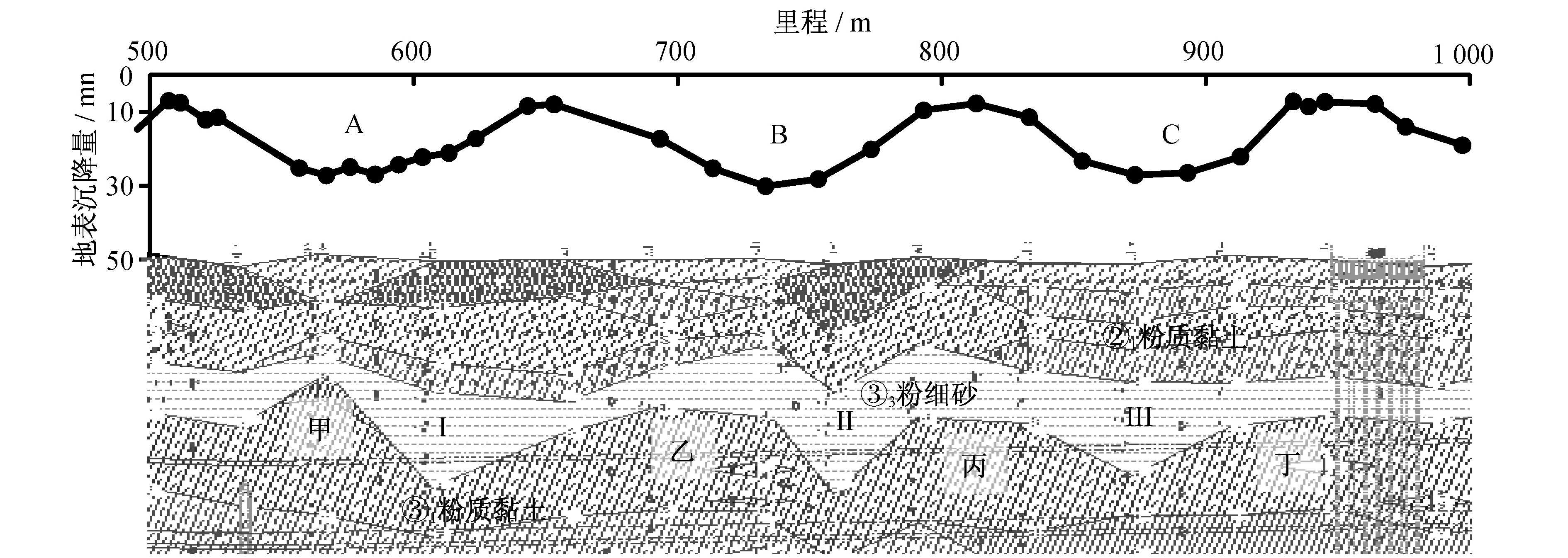

本文只考慮單線盾構隧道掘進引發的地表沉降。由于右線先于左線掘進,故只考慮右線盾構掘進所引起的地表沉降,并在收集沉降數據時盡量篩除左線盾構的影響。從圖1和圖2可以看出,右線盾構掘進500 m后,開始由轉彎過渡為平直段,在掘進到1 000 m之前,盾構拱頂有3次要進入到粉細砂層中,之后盾構將過渡到接收階段。盾構始發、接收和轉彎時,盾構機姿態控制難度加大,對地表沉降有加劇作用。為避開這些因素的影響,本文選擇出永豐站后的里程500~1 000 m為研究對象,分析盾構平直段正常掘進階段,地層對地表沉降的影響。

圖2 盾構區間地質縱剖圖

以里程為橫軸,以右線盾構掘進所引起的右線正上方地表最終沉降量為縱軸,繪制沉降量分布圖如圖3所示。結合地質縱剖圖分析,可以發現地表沉降和地質條件的相關性:當盾構拱頂在粉細砂層中掘進時,相應位置的地表沉降要明顯增大。

圖3 沉降分布圖

為便于分析,圖3盾構拱頂上方,沉降較大的三個區域,自北向南分別命名為A區、B區和C區;其下對應的盾構拱頂在粉細砂層中掘進的三個區域,分別命名為I區、II區和III區;鄰近的粉質黏土層,分別命名為甲區、乙區、丙區和丁區。

地表沉降A區基本上以粉細砂層I區為中心,最大沉降量為27.16 mm,盾構掌子面上端2 m厚為③3粉細砂層,下端4 m厚為③1粉質黏土層。根據勘察報告:③3粉細砂層中密或密實,飽和,粘聚力為0,內摩擦角為25°,壓縮模量Es1-2=15 MPa,土層修正后圍巖分級為VI級,土石可挖性為II級;在地下水作用下易坍塌,無法形成應力拱,圍巖穩定性差。相對于粉質黏土,這種土用手可輕易挖掘。盾構機刀盤邊緣線速度很快,對粉細砂層來說是一個巨大的干擾源,很容易使拱頂上方的粉細砂大量散落,形成空洞。由于其無法像粉質黏土那樣長期維持應力拱,以致快速坍塌,造成地表沉降過大。

③1粉質黏土層甲區和乙區上方的沉降則明顯減少了許多。如甲區粉質黏土層上方的沉降最大為12.16 mm,約占A區地表最大沉降量的44.8%;乙區粉質黏土層上方的沉降最大為17.35 mm,約占A區地表最大沉降量的63.9%。可見,粉質黏土對于盾構沉降控制是有利的。

地表沉降B區基本上以粉細砂層II區為中心,最大沉降量為30.17 mm,盾構掌子面上端3 m厚為③3粉細砂層,大約一半在粉細砂層中,一半在粉質黏土中。在這一區域,盾構刀盤對粉細砂層產生了明顯的擾動,導致超挖嚴重,最終引起了較大的地表沉降。

③1粉質黏土層乙區和丙區上方的沉降則明顯減少了許多。如乙區粉質黏土層上方的沉降最大為17.35 mm,約占B區地表最大沉降量的57.5%;丙區粉質黏土層上方的沉降最大為20.20 mm,約占B區地表最大沉降量的67.0%。

和A區相比,B區的最大沉降量為30.17 mm,大于A區最大沉降量27.16 mm,而II區穿越③3粉細砂層厚度為3 m,也大于I區穿越③3粉細砂層厚度2 m。可見:盾構掌子面上端掘進通過粉細砂層的厚度越大,引發的地表沉降值也越大。

地表沉降C區基本上以粉細砂層III區為中心,最大沉降量為27.13 mm,盾構掌子面上端2 m厚為③3粉細砂層,下端4 m厚為③1粉質黏土層。在這一區域,盾構刀盤對粉細砂層產生了明顯的擾動,導致超挖嚴重,最終引起了較大的地表沉降。

③1粉質黏土層丙區和丁區上方的沉降則要明顯減少許多。如丙區粉質黏土層上方的沉降最大為20.20 mm,約占C區地表最大沉降量的74.5%;丁區粉質黏土層上方的沉降最大為14.04 mm,約占C區地表最大沉降量的51.8%。

和B區相比,C區的最大沉降量為27.13 mm,小于B區最大沉降量30.17 mm,與A區的最大沉降量27.16 mm相當;而III區穿越③3粉細砂層厚度為2 m,也小于II區穿越③3粉細砂層厚度3 m,與I區穿越③3粉細砂層厚度2 m相當。這說明盾構掌子面上端掘進通過的粉細砂層厚度越大,地表沉降值也會越大。

3 數值模擬

為了更好地理解盾構掘進時粉細砂層對地表沉降的影響,利用有限元軟件Plaxis 8.5進行數值模擬。隧道開挖對于土體來說是一個卸載的過程,如采用常規的摩爾-庫侖模型計算,由于其無法考慮卸載再壓縮模量與首次壓縮模量的差異,容易得出失真的結果。采用應變硬化模型(又稱Hardening Soil模型或HS模型),可以很好地解決這一問題。應變硬化模型既可以模擬軟土,也可以模擬硬土。

其屈服準則是摩爾-庫侖準則,并加入了一個屈服蓋帽。但與普通摩爾-庫侖模型不同的是,該模型首次壓縮和卸載再壓縮采用的是不同的模量,這和實際情況更加接近。該模型共有11個參數,其中m、E50,ref、Eoed,ref、Eur,ref、vur、pref是摩爾-庫侖模型所沒有的新參數。m為本構關系式的冪次,一般取0.4~0.7,根據軟件手冊建議,本次取0.5;E50,ref是三軸壓縮試驗在100 kPa圍壓下,偏應力與軸向應變試驗曲線中50%極限荷載所對應的割線模量;Eoed,ref為固結試驗中,荷載σ1為100 kPa所對應的切線模量;Eur,ref為三軸壓縮過程中,卸載再加載的割線模量;vur為卸載再加載泊松比,一般取0.2;pref為參考應力,一般取100 kPa。

由于目前的勘察工作只進行固結不排水三軸剪切試驗,很少進行固結排水三軸剪切試驗,且勘察報告只提供Es1-2,不提供各種土工試驗的原始數據,因此無法直接從勘察報告中得到關鍵的模量參數。為此筆者查閱了相關文獻,發現國內目前的研究中,文獻[1]對上海地區的四種土進行了常規三軸固結排水試驗,并計算了E50,ref、Eoed,ref、Eur,ref等與Es1-2的比例關系。本文在模擬中假設永豐站—永豐南站區間所遇到的③1粉質黏土和③3粉細砂與文獻[1]所研究的土服從相同的規律,并根據其研究成果,推算出③1粉質黏土和③3粉細砂可能的E50,ref、Eoed,ref、Eur,ref,輸入軟件計算,進行定性分析。

本文進行數值模擬所建立的2D模型(如圖4),寬度為400 m,厚度為75 m,盾構直徑為6 m,管片厚度為0.35 m,中心埋深為30 m,上層土和下層土的分界面埋深30 m;根據勘察報告,取地下水位埋深為7 m。模型左、右邊界限制法向位移,底部固定。為簡化計算,本次模擬只考慮③1粉質黏土和③3粉細砂兩種土層。土的各項參數如表1所示。表中,c為粘聚力,φ為內摩擦角,k為滲透系數,e為孔隙比,γ為濕重度,γsat為飽和重度。

表1 土體參數

幾何模型建好后,采用軟件自動程序生成網格。網格密度采用“中等”,如圖5所示。網格劃分后,可生成初始條件。將地下水位設定在-7 m的位置,并生成初始靜水壓力,如圖6所示。然后生成初始應力,如圖7所示。接下來進行計算。為了比較相同掘進條件、不同地層條件下地表沉降的差異情況,先后進行3次模擬。每次模擬在建立幾何模型時,按照圖4和表2對各土層進行定義。

圖4 幾何模型

圖5 網格劃分

圖6 初始靜水壓力

圖7 初始應力

表2 土層定義

計算步驟為:

第一步:激活“隧道管片”,挖掘管片內的土,排干管片內的地下水,重新計算孔隙水壓力。

第二步:雙擊“隧道中心”,設置超挖率為2%,相當于盾構直徑減少了12 cm,以此模擬盾構的超挖現象。

第三步:點擊“計算”按鈕,開始計算。

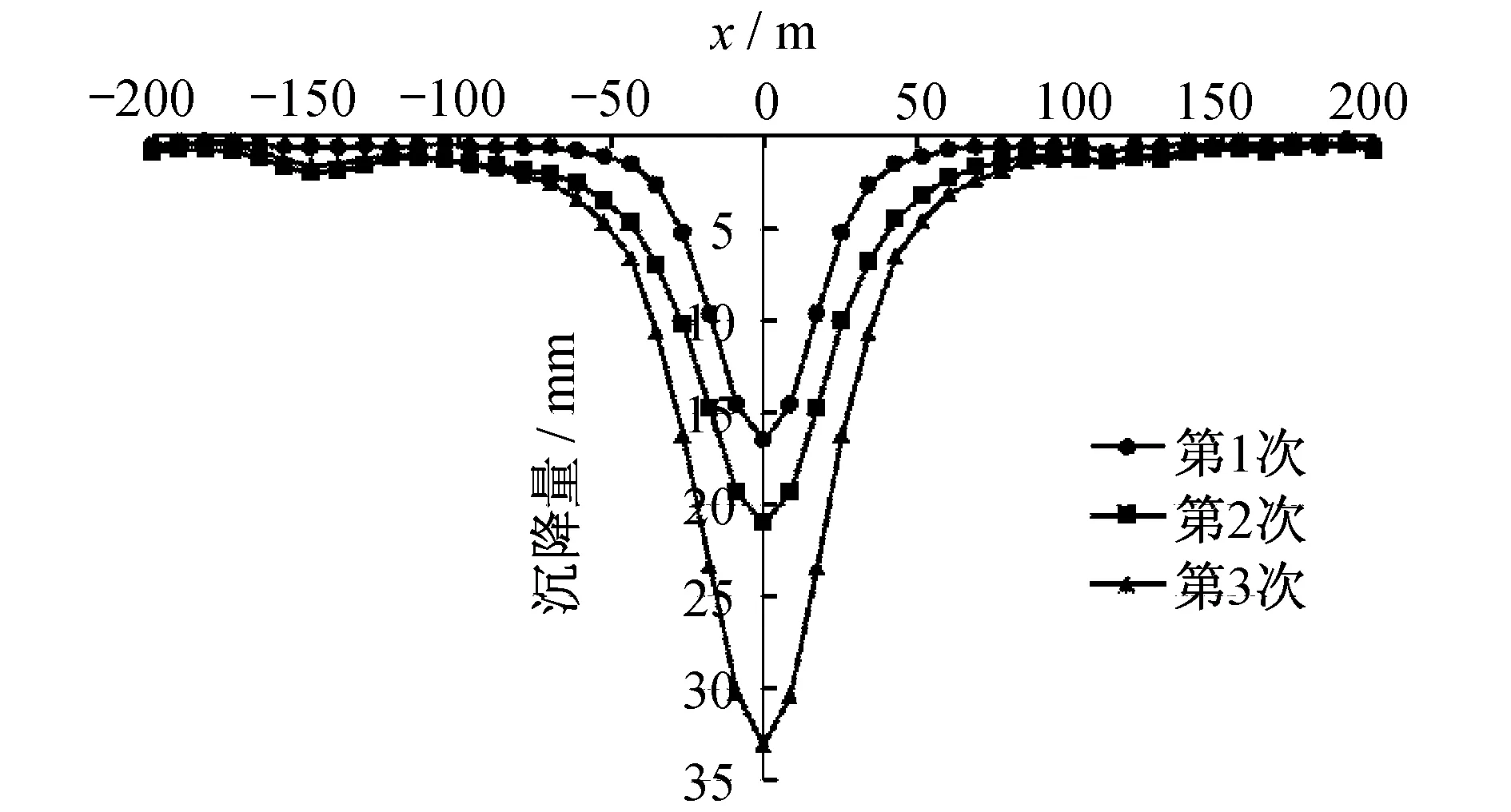

計算完成后,輸出地表沉降值,繪制沉降槽曲線,如圖8所示。

從圖8中可以看出,在相同盾構施工條件下(超挖率),地層情況對隧道上方的沉降槽具有顯著的影響。

第1次模擬中,整個模型都是均一的③1粉質黏土,此時沉降量較小,最大值為16.48 mm。

第2次模擬中,上層土為③3粉細砂,下層土為③1粉質黏土,沉降明顯增大,最大值為21.01 mm。第1次模擬的最大沉降量約占第2次模擬的最大沉降量的78.4%。

圖8 沉降槽

第3次模擬中,整個模型都是均一的③3粉細砂,此時沉降最為劇烈,最大值為33.07 mm。第1次模擬的最大沉降量約占第3次模擬的最大沉降量的49.8%。

從3次模擬的結果來看,盾構拱頂進入粉細砂層中掘進,可以明顯增大地表沉降趨勢。而盾構掌子面進入到粉細砂層的厚度越厚,沉降增大的趨勢也越明顯。這與圖3觀察到的趨勢是一致的。

4 結語

盾構拱頂在粉細砂層中掘進,土層易受刀盤的擾動,粉細砂易散落,產生明顯的超挖,加大地表下沉。數值模擬結果表明,在相同超挖量的情況下,粉細砂層傾向于產生比粉質黏土更大的地表沉降。在這兩個因素的共同作用下,盾構拱頂在粉細砂層中掘進所引發的地表沉降,比在粉質黏土中掘進時大。盾構掘進過程中要下穿粉細砂層時,應提前做好掘進參數調整,加強同步注漿和二次注漿,控制地表沉降。同時加強現場監測和巡視,使道路變形趨勢處于可控狀態。

[1] 王衛東.基坑開挖數值分析中土體硬化模型參數的試驗研究[J].巖土力學,2012,33(5):2283-2290.

Analysis of Surface Subsidence with TBM Boreing through Fine Sand Stratum

ZHANG Zizhen, SUN Yuhui, CHEN Changyan, WANG Jinming

Boring through the fine sand stratum with TBM (tunnel boring machine) will cause great and fast surface subsidence,which may exceed the limits given by designers.By drawing the spatial distribution of surface subsidence for single shield tunnel,the obvious correlation between large area of surface subsidence and the fine sand stratum is detected,because the fine sand is vulnerable to collapse due to its weak cohesion,which results in unnecessary over-excavation.Numerical simulation with finite element software Plaxis also indicates that fine sand stratum is more susceptible to surface subsidence than clay layer when the shield driving parameters are the same.

metro; shield driving; fine sand stratum; surface subsidence; numerical simulation

TU433:U455.43

10.16037/j.1007-869x.2017.04.025

2015-05-18)