測水何家水庫河道疏浚及污水回灌對取水口的影響分析

劉 啟 卜躍先 安貞煜

(湖南省水利水電勘測設計研究總院 長沙市 410007)

測水何家水庫河道疏浚及污水回灌對取水口的影響分析

劉 啟 卜躍先 安貞煜

(湖南省水利水電勘測設計研究總院 長沙市 410007)

文章通過對湖南省何家水庫河道疏浚及污水回灌對取水口水質影響的計算與分析,為何家水庫制定水環境保護措施,提高突發事件應對能力提供參考。

何家水庫 疏浚 回灌 取水口

1 項目概況

何家水庫大壩座落在湖南省婁底市雙峰縣永豐鎮,漣水支流測水上,犁頭咀(測水與洣水交匯處)下游0.66 km,壩址處多年平均流量28.2 m3/s,控制集雨面積1 461.0 km2,正常蓄水位76.5 m,相應庫容136.44萬m3。 工程規模為小(Ⅰ)型水庫,主要建筑物為翻板閘壩、非溢流壩,為雙峰縣縣城應急抗旱水源工程。 同時對部分河段進行疏浚治理。 通過建壩攔截水流,增加正常庫容,在干旱季節,能滿足雙峰縣城30天應急供水和246.67 hm2(3 700畝農田)應急灌溉的需要;在正常情況下,新增供水規模達4萬m3/d,提高了供水保證率和調節性能。

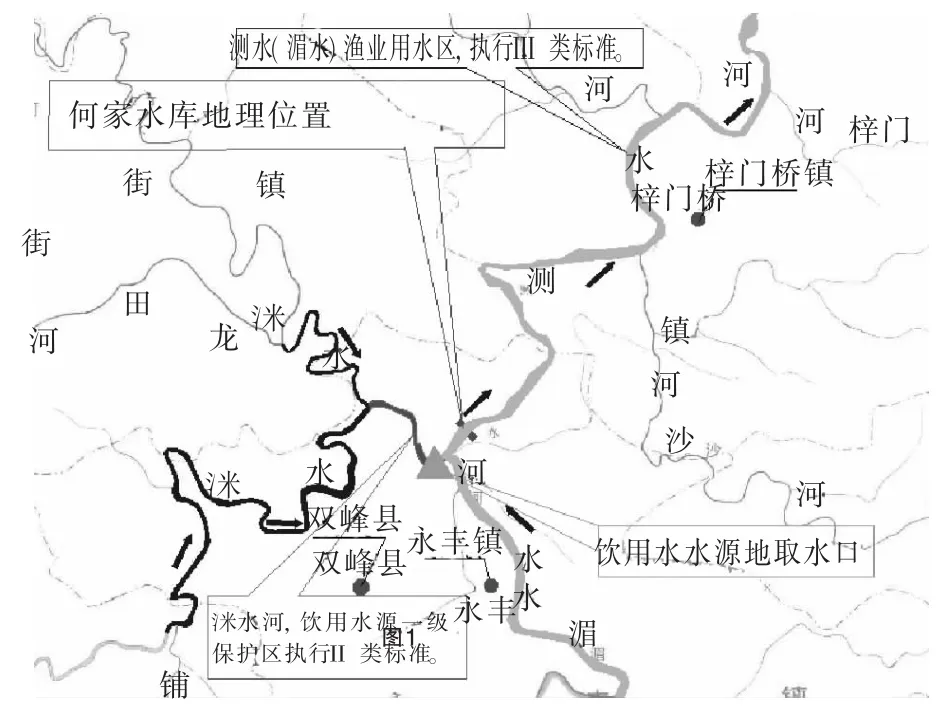

何家水庫由測水及洣水匯合而成, 其中測水為漁業用水區,執行Ⅲ類水質標準;洣水為飲用水源一級保護區,執行Ⅱ類水質標準。縣城取水點位于洣水河江東潭(交匯口上游約140 m)。 入庫另一支流測水流經雙峰縣城主城區,目前尚有約30%居民生活污水未經處理直接排入測水。

項目所在水系情況見附圖。

2 疏浚影響分析

2.1 對水廠取水口SS的影響分析

附圖 測水水系圖

疏浚河段位于取水口上游約2 km, 濕法施工,采用環保挖泥船開挖,施工期疏挖作業時,由于挖泥船疏浚攪動使得底泥再懸浮, 在疏浚點周圍形成圓形或橢圓形的渾濁帶, 引起局部水域的SS污染,對水體水質和透明度產生影響。根據1991年交通部水運工程科學研究所對絞吸式挖泥船作業源強進行現場模擬實驗(代表船型為1 600 m3/h絞吸式挖泥船)[1],將本項目挖泥船(疏浚效率為1 450 m3/h)與其實測資料進行類比,本工程挖泥時懸浮物泥砂的源強為7.56 t/h,濃度為(250~350)mg/L。

挖泥船施工時基本上是定點作業,懸浮疏浚物的擴散機理類似于連續點源擴散。 施工時由于鏟頭的擾動造成底泥懸浮并隨流擴散, 在施工區水域形成條狀渾濁水體。作業船開挖的河床底質主要為卵石,泥砂粒徑大,懸砂量小,且易于沉降,加之施工作業開挖量不大,因此產生的懸浮物總量較小。根據湘江航道維護疏浚現場實際監測資料,在作業點附近,底層水體中懸浮物含量在(300~400)mg/L之間,表層水體中懸浮物含量在(100~180)mg/L之間。在施工期的水文條件下,懸浮物沉降速度較快,一般懸浮疏浚物隨流擴散(100~200)m即接近水域懸浮物背景濃度,影響范圍較小。

取水口位于疏浚河段下游約2 km,挖泥船疏浚攪動造成的懸浮物濃度增加范圍在200 m以內,取水口的SS濃度不會受到疏浚施工的影響。

2.2 河流底泥再懸浮物重金屬對水質的影響

根據水質與底泥現狀監測結果,測水中重金屬元素含量滿足Ⅲ類水質要求,底泥監測值滿足《土壤環境質量標準》(GB 15618-1995)中二級標準。根據20世紀80年代《湘江污染綜合防治》研究中對底泥重金屬形態及遷移轉化研究成果:水體中重金屬污染物經絮凝沉降作用,隨泥沙一起沉積在河床中,底泥重金屬形態一般以硫化物結合態為主,含量最高,約占75%,腐殖質結合態和硝酸鹽結合態的含量約為8%~10%,鹽酸鹽物質結合態約占10%,水溶性物質為可給態,含量約為5%。可給態要轉化為毒性最大的離子態需要一定的條件,這些條件就是水體的pH、溫度、Eh、重金屬的原始濃度等。根據水質常規監測結果,測水河多年平均水溫為(9.5~14.5)℃,夏天(18.95~29.0)℃,冬天(4.9~8.7)℃,水溫較高,水體中的重金屬具有較高的吸附速率系數,促進低價金屬離子變成高價金屬離子,生成氧化物沉淀,有利于懸浮物絮凝、聚合、絡合等物理化學過程的進行,使重金屬進入底泥。根據污染源調查,何家水庫庫區河段無排酸性廢水排入,疏浚作業也無酸性廢水產生。

由于施工不產生酸性廢水,同時水體中pH值正常,再懸浮于水體中的重金屬形態不會發生新的改變,因此,疏浚工程除增加作業區下游局部水域水體中懸浮物濃度外,不會造成重金屬污染。

2.3 疏浚作業區底泥中重金屬釋放定量分析

本文采用模型計算疏浚作業區范圍內底泥擾動重金屬釋放量對下游取水口水質的影響。

① 預測因子。

根據現狀監測數據,洣水河底泥中重金屬含量滿足《土壤環境質量標準》(GB15618-95)二級標準。但Cd監測值與標準值較接近,且水環境質量指標要求較高。預測因子定為Cd。

② 預測模式。

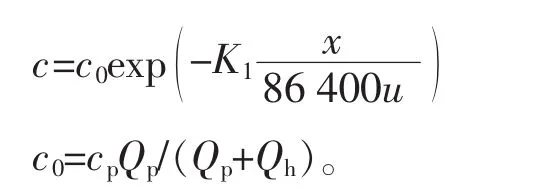

洣水河為小型河流,污染物的擴散能力較強,從污染物排入到完全混合的過程較短,采用一維模型進行預測:

式中 c0——計算初始點污染物濃度貢獻值(mg/L);

K1——綜合衰減系數(1/d);

x——預測點與排放點的距離(m);

u——河流平均流速(m/s);

cp——排放廢水中污染物的濃度(mg/L);

Qp——廢水排放量(m3/s);

Qh——河流流量。

③ 預測參數。

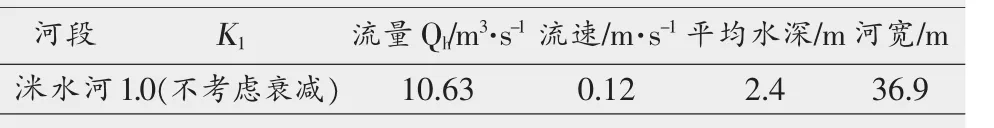

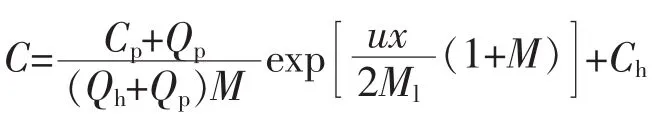

水質模型需識別的參數有:綜合衰減系數K1、流速、流量等,取值見表1。

表1 氵米水河水文參數

④ 污染源強。

參考河海大學論文《里運河底泥重金屬釋放試驗研究》,文中以Cd為例,表層土中的鎘在前8天平均每天1 L土向水體釋放的污染物質的量為(14~ 20)ug/(L·d)。在后8天釋放的速度加快,平均每天1L土向水體釋放的污染物質的量為(15~35)ug/(L·d)。

深層土當中,鎘在前8天平均每天1 L土向水體釋放的污染物質的量為(20~25)ug/(L·d)。在后8天釋放的速度加快,平均每天1 L土向水體釋放的污染物質的量為(25~33)ug/(L·d)。

該文中指出,底泥污染越嚴重,其污染物釋放量越大,里運河底泥中Cd的濃度超出《土壤環境質量標準》(GB 15618-1995)二級標準8.78倍,洣水河底泥中Cd的濃度接近標準值,本次預測按最不利情況考慮,釋放污染物按其倍數的1/8.78計算。

洣水河疏浚底泥體積為0.69萬m3,按最不利情況下計算,該河段疏浚擾動情況下釋放污染物質Cd的量為0.000 32 g/s。

⑤ 取水口水質影響預測。

根據模型預測,在不考慮衰減的情況下,疏浚擾動段河床底泥 Cd對取水口處的濃度貢獻值為0.000 03 mg/L,滿足《地表水環境質量標準》Ⅱ類(0.005 mg/L)水質標準。疏浚作業擾動底泥,對水體中Cd濃度的貢獻值較小,基本不會對取水口處水質造成不利影響。

3 回灌影響分析

工程實施后,當枯水期洣水流量小于取水口取水流量0.93 m3/s時,湄水(Ⅲ類水體)將回灌洣水(Ⅱ類水體),對取水口水質產生不利影響。評價對此風險情況進行預測。

預測采用O’connor河口上溯模式,公式如下:

式中 x——距離排入口距離(m),x<0,自x=0處排入;

C——預測濃度(mg/L);

Cp——污染物排放濃度(mg/L);

Qp——污水排放量(m3/s);

Ch——上游污染物濃度(mg/L);

Qh——上游河流流量(m3/s);

u——河流流速(m/s);

Ml——斷 面縱 向混 合系 數 (m2/s);M=,為保證取水口水質安全,衰減系數k1設為0。

(1)現狀條件下。

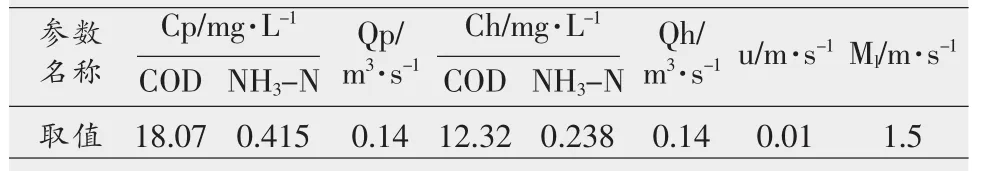

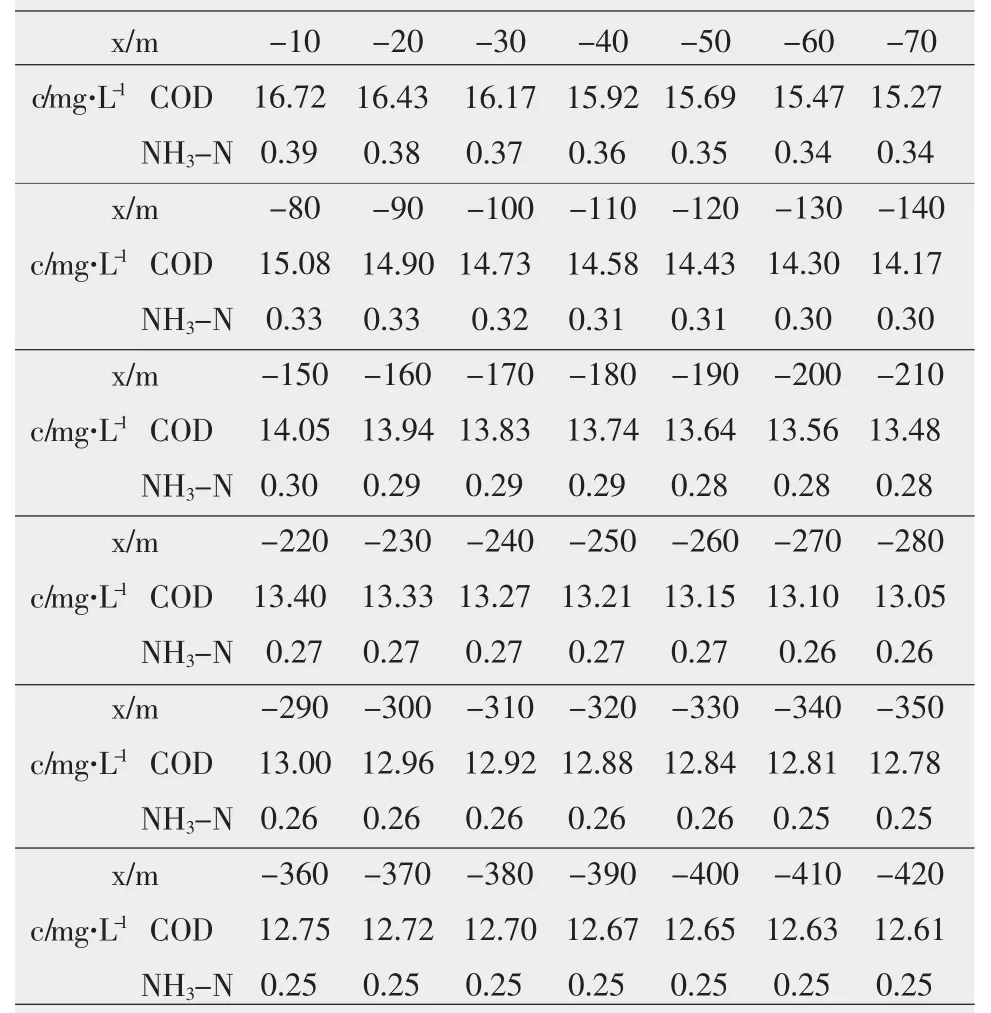

以COD和NH3-N為預測因子,預測湄水倒灌對洣水水質的影響,水文參數采用典型年最小日均流量,結果如表2、表3。

表2 水環境預測參數

由表2可見,當枯水期洣水流量小取水流量時,受湄水倒灌影響,洣水COD和NH3-N濃度均有一定增加,影響距離180 m。取水口距離湄水排入口約140 m,當發生湄水回灌時,取水口的水質將無法滿足《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅱ類標準。

表3 湄水倒灌對氵 米水河段污染物濃度預測值

(2)庫區河道截污情況下。

何家水庫屬雙峰縣應急水源工程,為確保取水口水質安全,應對庫區湄水河段的水域功能區劃進行適當調整(擬劃為飲用水源保護區);加快湄水沿岸截污管網建設,將湄水河雙峰縣城段排污口全部截污,納入污水廠進行處理后排入壩下河道,做到“污水不下河”。

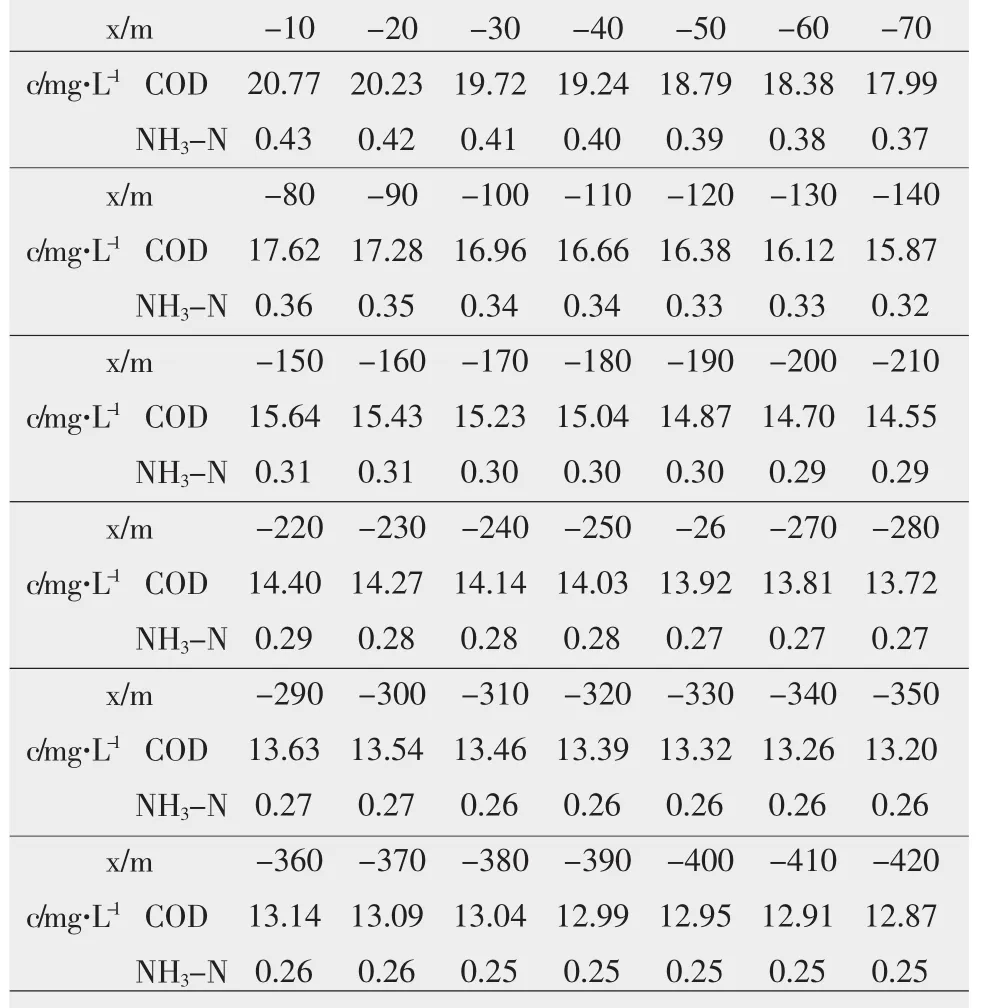

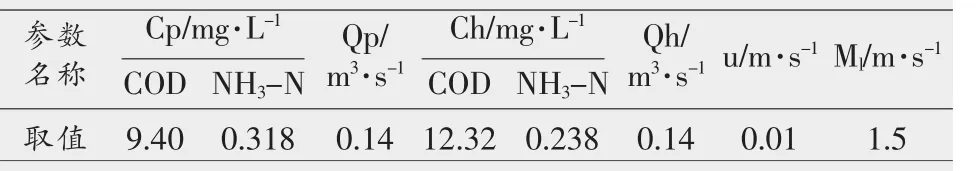

以COD和NH3-N為預測因子,預測湄水河段調整水源保護區范圍,河道截污情況下,倒灌對洣水水質的影響,結果如表4、表5。

表4 截污后水環境預測參數

由表4可見,湄水河段調整水源保護區范圍,河道截污情況下,當枯水期洣水流量小于取水流量時,受湄水倒灌影響,洣水COD和NH3-N濃度均有一定增加,影響距離80 m。取水口位置CODCr及NH3-N的預測值分別為14.17 mg/L、0.30 mg/L,水質滿足《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅱ類標準。

表5 截污后湄水倒灌對氵 米水河段污染物濃度預測值

4 結語

水利工程建設對取水口的影響是重點問題之一,本文以何家水庫為例,分析了疏浚及回灌對取水口水質的影響。

疏浚過程中污染物釋放量與底泥擾動量、底泥污染程度有關,若不規范作業,如對河床底泥擾動的深度加大,擾動面積增加等,使底泥中釋放的重金屬量增加,將對下游取水口水質造成威脅。

枯水期,當取水口所在支流流量小于取水口取水流量時,如另一支流污染超標,受其倒灌影響,取水口的水質將無法滿足相關要求。需對受污染河段的水域功能區劃進行適當調整,同時加快沿岸截污管網建設,將排污口全部截污,納入污水廠進行處理后排入壩下河道,做到“污水不下河”。在落實以上措施條件下,回灌風險對取水口的影響控制在一定范圍之內。

2016-11-28)

劉啟(1983-),男,湖南長沙人,大學本科,助理工程師,目前從事環境評價工作。