市售調味料酒產品品質的評價

李英,吳夢,郭壯,郭宗明

(1.煙臺南山學院 食品科學與工程系,山東 煙臺 265713;2.湖北文理學院 化學工程與食品科學學院 鄂西北傳統發酵食品研究所,湖北 襄陽 441053)

市售調味料酒產品品質的評價

李英1*,吳夢2,郭壯2,郭宗明1

(1.煙臺南山學院 食品科學與工程系,山東 煙臺 265713;2.湖北文理學院 化學工程與食品科學學院 鄂西北傳統發酵食品研究所,湖北 襄陽 441053)

為了對市售調味料酒的產品品質進行評價,從市場上分別采集了隸屬于15 個品牌31 個品名的調味料酒樣品,并采用電子舌、色度儀、高效液相色譜儀、常規理化分析和多變量統計學方法相結合的手段對其產品品質進行了分析。研究表明:市售調味料酒樣品在鮮味、酸味、紅綠度和黃藍度等指標上差異較大,使用高效液相色譜法檢測發現乳酸和乙酸為調味料酒中的主要有機酸。通過主成分分析發現不同地區產調味料酒產品品質整體結構存在差異,且這種差異是因滋味品質的不同導致的。

調味料酒;電子舌;色度儀;品質評價

作為一種液體調味品,調味料酒是以黃酒為基礎,通過添加食用鹽和植物香辛料等配料加工而成,在烹調過程中具有增加食物香味及去除腥味的作用[1]。近年來,隨著人們生活水平的提高和食品行業發展的加快,調味料酒樣品種類也越來越呈現多元化,出現了蔥姜料酒、五香料酒和蒸魚料酒等諸多類型的調味料酒。近年來,研究人員采用小波變換-可見-近紅外光譜技術[2]和同步熒光光譜技術[3]對調味料酒的品牌進行了鑒定研究,同時采用模糊數學綜合感官評價[4]對調味料酒品質的優劣進行了評價。行業標準SB/T 10416-2007《調味料酒》從色澤、香氣、滋味和體態4個方面對調味料酒的感官品質進行了約束,令人遺憾的是,目前關于市售調味料酒產品品質評價的研究報道尚少。

作為一種味覺檢測新技術,通過對食品的苦、澀、酸、咸、鮮和甜味6種基本味以及苦、澀和鮮3種基本味的回味進行評價,電子舌可以對調味料酒滋味品質進行客觀的數字化評價,且目前已經在食醋[5]、面醬[6]、豆瓣[7]和花椒[8]等調味品的滋味品質評價中有了廣泛的應用。此外,使用色度儀可以對食品的顏色特征進行數字化評價,同時還可以對不同樣品間的色差進行計算[9]。

本研究采集了隸屬于15 個品牌 31個品名的調味料酒樣品,使用電子舌、色度儀和可見分光光度計對其滋味、色澤和透光率進行了評價,同時使用高效液相色譜法和常規理化分析法對其有機酸、酒精、氨基酸態氮和總酸等物質的含量進行了測定,進而結合多元統計學方法,對市售調味料酒的產品品質進行了分析。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

調味料酒:市售;琥珀酸、檸檬酸、酒石酸、蘋果酸、乙酸、草酸、乳酸、硝酸銀、亞鐵氰化鉀、氯化鈉、冰乙酸、鉻酸鉀、甲醛、氫氧化鈉、硫酸銅、亞甲藍、酒石酸鉀鈉、乙酸鋅、葡萄糖和鹽酸等試劑(均為分析純),購自成都市科龍化工試劑廠。

內部溶液、參比溶液、陰離子溶液和陽離子溶液均由日本 Insent 公司提供。

1.2 儀器與設備

JK-MSH-2L型磁力攪拌器 上海瑪登儀器有限公司;BS224S型電子天平 北京賽多利斯儀器系統有限公司;SHZ-D(Ⅲ)循環水式多用真空泵 河南省予華儀器有限公司;酒精計 武強縣第一儀表廠;KDM可調控溫電熱套 山東鄄城華魯電熱儀器有限公司;糖度計 廣州市速為電子科技有限公司;V-1800型可見分光光度計 上海美譜達儀器有限公司;SA 402B電子舌 日本Insent公司;Ultrascan Hunterlab色度儀 美國Hunterlab公司;LC-20ADXR液相色譜儀 日本島津公司。

1.3 試驗方法

1.3.1 樣品的采集

本研究采集了北京、上海、江蘇、浙江、廣東、湖南、河北、山東和四川9個地區產的15個品牌31個品名的調味料酒樣品。其中北京地區產的樣品共8個,3個樣品隸屬于王致和品牌,2個樣品隸屬于老才臣品牌,各有1個樣品隸屬于忠和、和田寬和利民3個品牌;上海地區產的2個樣品均隸屬于寶鼎天魚品牌;江蘇地區產的2個樣品均隸屬于恒順品牌;浙江地區產的樣品共10個,其中7個樣品隸屬于老恒和品牌,2個樣品隸屬于味美達品牌,1個樣品隸屬于水塔品牌;廣東地區產海天古道調味料酒樣品1個;湖南地區產加加調味料酒樣品1個;河北地區產的2個樣品分別隸屬于六必居品牌和王致和品牌;山東地區產魯花自然香調味料酒樣品1個;四川地區產的4個樣品均隸屬于千禾品牌。

1.3.2 調味料酒理化指標的測定

食鹽、總酸、氨基酸態氮含量和酒精度:均采用SB/T 10416-2007《調味料酒》中相關方法進行測定。

還原糖含量:采用 GB/T 5009.7-2008《食品中還原糖的測定》中的直接滴定法進行測定。

pH值:采用GB/T 13662-2008《黃酒》中相關方法進行測定。

固形物含量:使用糖度計進行測定。

1.3.3 調味料酒基本味和回味的測定

參照文獻[10]中的方法進行測定,即:

CA0,C00,AE1,CT0,AAE,GL1 6 個傳感器于陽離子或陰離子溶液中洗滌30 s;

于參比溶液1中浸泡30 s,測得參比電勢Vr;

于樣品溶液中浸泡30 s,測得樣品溶液電勢Vs,Vs-Vr即為樣品酸、苦、澀、咸、鮮和甜味的強度值;

傳感器C00,AE1和AAE于參比溶液2中洗滌30 s;

于參比溶液3中浸泡30 s,測得電勢Vr',Vr'-Vr即為樣品后味A(澀的回味)、后味B(苦的回味)和豐度(鮮的回味)的強度值。

其中,參比溶液1,2,3成分相同,31 個調味料酒樣品共分4 個循環完成測定,為減少系統誤差的影響,每個循環中均添加1號樣品作為對照樣品,并將其各滋味指標的強度定義為0,每個樣品重復測4 次,為減少誤差僅取后3 次的測量數據作為本研究的原始數據。

1.3.4 調味料酒色度的測定

利用色度儀在透射模式下對調味料酒樣品進行測定。用黑板和蒸餾水對色度儀進行校正后,將裝有待測樣品的比色皿置于透射艙內進行測定,比色皿的規格為50 mm×10 mm,讀數以CIE1976色度空間值L*(暗→亮:0→100),a*(綠-→紅+),b*(藍-→黃+)表示。

1.3.5 調味料酒有機酸的測定

1.3.5.1 檢測條件

紫外吸收檢測器,檢測波長215 nm;Inertsil C18液相色譜柱(4.6 mm×250 mm,5 μm),柱溫30 ℃;流動相為0.01 mol/L磷酸二氫鉀,磷酸調節pH值至2.3,流速0.8 mL/min;進樣量10 μL。

1.3.5.2 標準曲線的繪制

使用流動相將草酸、琥珀酸、酒石酸、檸檬酸、蘋果酸、乳酸和乙酸7 種有機酸稀釋配制成0.001~3 g/L的梯度標準溶液,上機測試后,以各有機酸質量濃度為自變量,以峰面積為因變量,構建線性回歸方程。

1.3.5.3 樣品處理及測定

將調味料酒用流動相稀釋10倍后搖勻,0.22 μm水相濾膜過濾,濾液備用。

1.4 統計分析

使用主成分分析法(principal component analysis,PCA)對市售調味料酒產品品質進行分析,使用Mann-Whiney對不同地區產調味料酒各滋味指標、各色度指標和各理化指標的差異性進行分析。使用Matlab 2012b軟件(The MathWorks,MA,USA)進行數據分析,使用Origin 8.5 軟件(OriginLab,MA,USA)作圖。

2 結果與分析

2.1 市售調味料酒滋味品質的分析

行業標準SB/T 10416-2007《調味料酒》指出優質的調味料酒應滋味純正和無異味,因此本研究使用電子舌對市售調味料酒的滋味品質進行了分析,市售調味料酒各滋味指標的分析見表1。

表1 市售調味料酒各滋味指標的分析

續 表

由表1可知,除后味A(澀的回味)外,31個調味料酒樣品在其他8 個滋味指標上的差異均大于1,Kobayashi Y等[11]指出使用SA402B電子舌在進行食品滋味品質評價時,若2個樣品在某一滋味指標的強度值之差大于1,則通過感官鑒評的方法亦可以將該差異區分出來。由此可見,市售調味料酒的滋味品質存在較大的差異。由表1亦可知,納入本研究的31個調味料酒樣品間在鮮味上的差異性最大,其變異值為349.97%,其次為酸味,其變異值為102.86%。本研究進一步采用高效液相色譜法對調味料酒中的有機酸進行了測定,市售調味料酒中各有機酸含量的箱形圖見圖1。

圖1 市售調味料酒樣品中有機酸含量的箱形圖

作為一種顯示數據分散情況的統計圖,箱形圖通常由最小值、下四分位數、中位數、平均值、上四分位數和最大值6個節點組成。由圖1可知,市售料酒樣品中的有機酸主要為乳酸和乙酸,其平均含量為1.67 g/L,雖然含有草酸、琥珀酸、酒石酸、檸檬酸、蘋果酸,但其含量均較少,平均含量分別為0.44,0.27,0.40,0.35,0.55 g/L。值得一提的是,經查閱配料表發現,所有市售調味料酒樣品中均未添加酸味劑,由此可見,市售調味料酒中所有有機酸均為發酵過程中生成。

2.2 市售調味料酒色度品質和透光率的分析

行業標準SB/T 10416-2007《調味料酒》亦指出優質的調味料酒應具有淡黃至紅褐色的色澤且有光澤,同時體態清涼透明,允許有微量凝聚物。因而,本研究使用色度儀進一步對市售調味料酒的色度品質和透光率進行了評價,其結果見表2。

表2 市售調味料酒各色度指標和透光率的分析

由表2可知,納入本研究的31 個調味料酒樣品在a*值和b*值上的差異性較大,變異值為108.51%和50.62%,而在L*值和透光率上的差異性較小,變異值僅為12.96%和3.58%。由此可見,市售調味料酒樣品的明亮度和澄清度差異不大,而紅綠度和黃藍度差異較大。

2.3 市售調味料酒產品品質整體結構的分析

調味料酒的產品品質包括滋味、色澤和體態等諸多方面,因此僅孤立地對其某一品質指標進行分析是不足的,故本研究進一步使用PCA和MANOVA等多元統計學方法對其產品品質進行了分析。基于主成分分析的市售調味料酒產品品質的PC1與PC2因子載荷圖見圖2。

圖2 基于主成分分析的市售調味料酒產品品質的PC1與PC2因子載荷圖

經PCA發現,市售調味料酒產品品質的信息主要集中在前3 個主成分,其累計方差貢獻率為89.17%。由圖2可知,第一主成分的貢獻率為59.25%,由酸味、澀味、后味A(澀的回味)、后味B(苦的回味)、苦味、豐度和鮮味7 個指標構成;第二主成分的貢獻率為24.59%,由L*,a*和b*3 個指標構成。基于主成分分析的市售調味料酒產品品質的PC1與PC2因子得分圖見圖3。

圖3 基于主成分分析的市售調味料酒產品品質的PC1與PC2因子得分圖

由圖3可知,納入本研究的31 個市售調味料酒樣品在空間排布上呈現出連續性,然而比較有意思的是,隸屬于北京、山東及河北等北方地區的14 個樣品和隸屬于江蘇、浙江及上海等長三角地區的11 個樣品呈現出明顯的分離趨勢。由此可見,不同地區制作的調味料酒由于受自然條件、制作工藝和原料特性的影響,其產品品質可能存在一定的差異。

由圖3亦可知,在水平方向上,京魯冀地區的調味料酒明顯偏右,結合圖2的因子載荷圖可知,京魯冀地區出產的調味料酒其苦味、豐度和鮮味高于江浙滬地區,而酸味、澀味、后味A(澀的回味)和后味B(苦的回味)呈現相反的趨勢。在垂直方向上,不同地區產調味料酒樣品沒有呈現出明顯的規律,由此我們可以定性地認為京魯冀和江浙滬地區出產的調味料酒在顏色上沒有差異。

2.4 市售調味料酒理化成分與滋味相關性分析

行業標準SB/T 10416-2007《調味料酒》除了對產品的滋味、色澤和體態等感官品質進行了約束外,還要求對調味黃酒的酒精度、氨基酸態氮、總酸和食鹽含量進行檢測。因此,在對市售調味料酒產品品質整體結構分析的基礎上,本研究進一步對不同地區產調味料酒理化指標的差異性進行了分析,結果見表3。

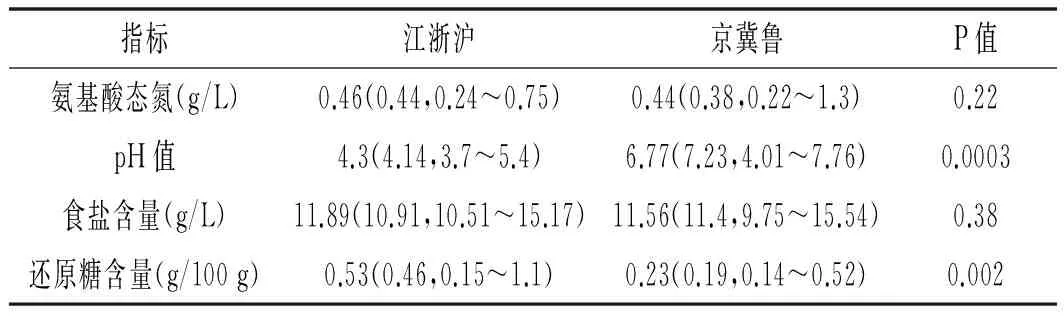

表3 不同地區產調味料酒理化指標的差異性分析

續 表

由表3可知,江浙滬地區調味料酒的固形物含量、總酸和還原糖含量要高于京魯冀地區,且經Mann-Whitney分析發現其差異顯著(P<0.05),而pH值呈現出相反的趨勢(P<0.05)。值得一提的是,江浙滬地區和京魯冀地區調味料酒的酒精度、氨基酸態氮和食鹽含量差異不顯著(P>0.05)。

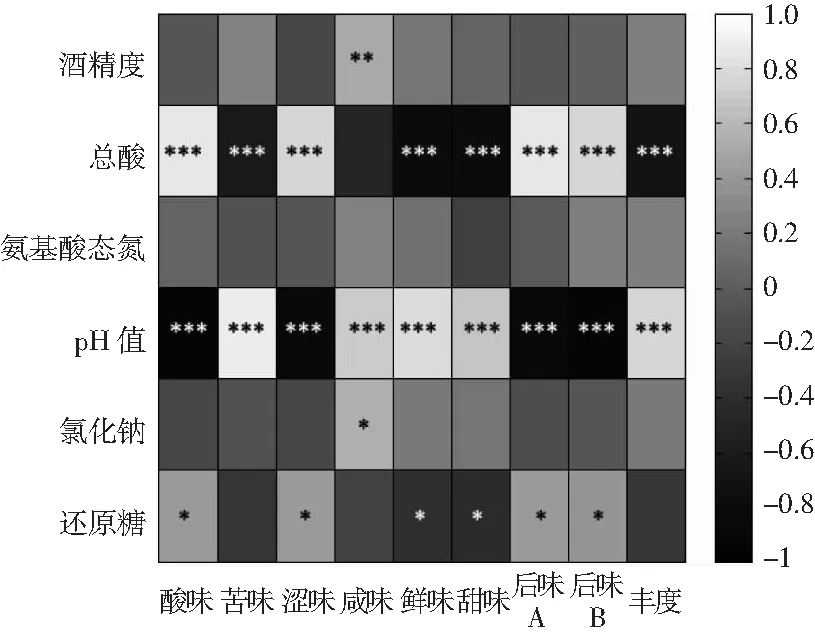

眾所周知,食品中的水溶性成分賦予了食品獨特的滋味品質特征,因而本研究采用Pearson相關性分析,對調味料酒理化成分和滋味指標的相關性進行了分析,結果見圖4。

圖4 調味料酒理化成分和滋味指標相關性的熱圖

經Pearson相關性分析可知,調味料酒的鮮味和甜味強度與樣品中總酸含量呈極顯著負相關(P<0.001),其相關系數分別為-0.787和-0.795,兩者與還原糖含量均呈顯著負相關(P<0.05),相關系數分別為-0.382和-0.435,而與pH值呈極顯著正相關(P<0.001),其相關系數分別為0.804和0.683;料酒的苦味和豐度(鮮的回味)強度與總酸含量呈極顯著負相關(P<0.001),其相關系數分別為-0.622和-0.691,而與pH值呈極顯著正相關(P<0.001),其相關系數分別為0.894和0.760;料酒的酸味、澀味、后味A(澀的回味)和后味B(苦的回味)強度均與總酸含量呈極顯著正相關(P<0.001),其相關系數分別為0.874,0.767,0.851,0.767,與還原糖含量呈顯著正相關(P<0.05),其相關系數分別為0.435,0.413,0.420,0.403,而與pH值呈極顯著負相關(P<0.001),其相關系數分別為-0.936,-0.874,-0.859,-0.925;料酒的咸味強度與酒精度呈極顯著正相關(R=0.517,P=0.003),與pH值呈極顯著正相關(R=0.694,P<0.0001),與食鹽含量呈顯著正相關(R=0.542,P=0.045)。

3 結論

本研究分別從市場上采集了15 個品牌31 個品名的調味料酒樣品,通過研究發現,市售調味料酒在鮮味和酸味等滋味品質指標及紅綠度和黃藍度等色度指標上差異較大,乳酸和乙酸為調味料酒中的主要有機酸。本研究亦發現,京魯冀和江浙滬地區產調味料酒產品品質存在顯著差異,而這種差異主要體現在滋味品質方面。

[1]肖蒙,毛嚴根,俞劍燊.一種蔥姜料酒的開發[J].中國調味品,2015,40(9):85-87.

[2]陳燕清,顏流水,倪永年.小波變換-可見-近紅外光譜技術用于鑒別品牌料酒的研究[J].化學研究與應用,2011,23(9):1250-1254.

[3]陳燕清,顏流水,倪永年.基于料酒的三維同步熒光光譜模式識別研究[J].分析試驗室,2011,30(4):10-14.

[4]魏永義,郭明月,尹軍杰,等.模糊數學綜合感官評價調味料酒的應用研究[J].中國調味品,2015,40(10):52-54.

[5]張浩玉,張柯,黃星奕.電子舌對不同品種醋的辨別研究[J].中國調味品,2011,36(5):1-4.

[6]Imamura T,Toko K,Yanagisawa S,et al.Monitoring of fermentation process of miso (soybean paste) using multichannel taste sensor[J].Sensors and Actuators B: Chemical,1996,37(3):179-185.

[7]賈洪鋒,周凌潔,張淼,等.電子舌在豆瓣區分識別中的應用[J].食品工業科技,2012,33(4):177-180.

[8]王素霞,趙鐳,史波林,等.基于差別度的電子舌對花椒麻味物質的定量預測[J].食品科學,2014,35(18):84-88.

[9]吳曉偉,郭愛平,寒冰霜,等.色度儀在蔬菜手工面色澤評價體系中的運用探究[J].揚州大學烹飪學報,2013,30(4):17-21.

[10]郭壯,湯尚文,王玉榮,等.基于電子舌技術的襄陽市售米酒滋味品質評價[J].食品工業科技,2015,36(15):289-293.

[11]Kobayashi Y,Habara M,Ikezazki H,et al. Advanced taste sensors based on artificial lipids with global selectivity to basic taste qualities and high correlation to sensory scores[J].Sensors,2010,10(4):3411-3443.

Quality Evaluation of Commercial Seasoning Wine Samples

LI Ying1*, WU Meng2, GUO Zhuang2, GUO Zong-ming1

(1.Department of Food Science and Engineering, Yantai Nanshan University, Yantai 265713, China;2.Northwest Hubei Research Institute of Traditional Fermented Food, College of Chemical Engineering and Food Science, Hubei University of Arts and Sciences, Xiangyang 441053, China)

31 seasoning wine samples in 15 different brands are collected from market and the product quality of seasoning samples is studied by electronic tongue, colorimeter, high performance liquid chromatography, physical and chemical analysis and multivariate statistics. The results show that there are significant differences in richness, sourness, degree of red green and yellow blue among samples, and the composition of organic acids is determinated by high performance liquid chromatography (HPLC) method.The results indicate that lactic acid and acetic acid are the main organic acids in seasoning wine. Through the principal component analysis (PCA), the result shows that there are significant differences in seasoning wine samples produced from different regions, and taste profile associates with the product quality difference significantly.

seasoning wine;electronic tongue;colorimeter;quality evaluation

2016-11-12 *通訊作者

山東省青年教師教育教學研究課題(15SDJ160)

李英(1983-),女,講師,碩士,研究方向:食品科學。

TS264.29

A

10.3969/j.issn.1000-9973.2017.05.029

1000-9973(2017)05-0128-05