渭河兩岸緩沖帶的土壤有機質含量分布特征及其影響因子①

張枝枝,張福平*,燕玉超,王虎威

(1 陜西師范大學旅游與環境學院,西安 710062;2 地理學國家級實驗教學示范中心(陜西師范大學),西安 710062)

渭河兩岸緩沖帶的土壤有機質含量分布特征及其影響因子①

張枝枝1,2,張福平1,2*,燕玉超1,2,王虎威1,2

(1 陜西師范大學旅游與環境學院,西安 710062;2 地理學國家級實驗教學示范中心(陜西師范大學),西安 710062)

選取陜西省內渭河沿岸南北3 000 m緩沖區為研究區,利用野外調研、室內實驗處理并應用GIS、ENVI、SPSS等軟件,分析了土壤有機質的空間分布特征及影響因子,為渭河沿岸生態環境治理與修復提供理論依據。結果表明:渭河沿岸土壤有機質平均含量范圍6.3 ~ 22.5 g/kg,有機質含量較低。渭河沿岸緩沖帶區內南北兩岸土壤有機質含量在1 000 m范圍內隨著距離的增加而增加,1 000 m范圍外隨距離增加而減少或基本不變;渭河沿岸的土壤有機質平均含量上游最高,下游次之,中游最低。土壤有機質的影響因子有地形因子(高程、坡度)、植被覆蓋度和土壤質地。其中土壤有機質與高程、植被覆蓋度(NDVI)和土壤顆粒中粉砂百分含量呈正相關,特別是高程因子與土壤有機質表現為顯著相關;而土壤有機質與坡度、土壤顆粒中砂粒百分含量呈負相關。

渭河;緩沖區;土壤有機質;影響因子

土壤有機質( SOM) 是土壤的重要組成物質,對改善土壤物理、化學性質以及植物的生長起著重要作用,是評價土壤肥力和質量的重要指標[1]。河流沿岸的土壤是保證河流水質的一個保護屏障。河岸土壤中的養分不僅促進微生物生長、改善土壤的物理化學性質、提高土壤保肥保水能力、防止河岸水土流失;同時還是植被營養的主要來源之一,對促進植被生長[2]、保證河岸邊的土壤(沉積物)和河流之間的平衡具有十分重要作用。河岸土壤有機質的涵養和運移過程及分布是復雜的物理、化學和生物過程,受到流水遷移、土壤質地、地形和植被的綜合作用。研究河岸土壤有機質的空間分布狀況、變異規律及其主要影響因素是土壤質量研究的重要內容[3],并且對于提高土壤固碳能力、提高糧食產量、實現土壤可持續利用、維護水–陸生態系統平衡具有重要意義。

目前,國外對土壤有機質的研究極為活躍, 主要集中在有機質的性質、生化分析、有機質穩定性等方面的研究[4–8]。其中,對河流生態系統和河岸帶土壤有機質研究主要是有機質的組成和含量、有機質的影響因素、有機質的穩定/不穩定過程等。例如,White等[4]研究北極土壤有機質質量與土壤覆蓋類型的關系,結果表明盡管植被覆蓋類型的地理起源不同,但在類似的覆蓋類型下有類似的土壤有機質質量;Gonzalez-Perez等[6]研究得到火災可以被視為對全球生物地球化學循環中碳穩定的影響因素;Go?i 等[9]對 Fly河河流系統不同環境土壤和沉積物中有機物的組成和含量進行了測定,研究這一地區的碳運輸和儲存;Burk等[10]用主成分分析法研究Santa Ana河上游的河漫灘植被和沿岸土壤的影響因素,結果表明第一主成分中土壤質地與有機質的變化高度相關。在國內,土壤有機質的研究大部分基于省域、縣域等不同空間尺度分析土壤有機質的空間分布特征及其影響因素。趙明松等[3]、吳樂知和蔡祖聰[11]、黃安等[12]以省縣為研究區域,分析了土壤有機質的分布水平并探求區域尺度上土壤有機質的主要影響因素,利用多元線性回歸分析與 GIS空間預測分析對比,克服了傳統插值法中存在的斑塊狀分布現象,更精細地描述了區域內有機質空間分布趨勢。還有基于時間序列上對土壤有機質動態變化特征的研究,如趙業婷等[13]對1983—2009年西安市郊區耕地土壤有機質空間特征與變化研究,從時間尺度上分析土壤有機質的影響因素。然而對于流域內河流兩岸土壤有機質含量水平與分布特征研究甚少。

本文選取陜西省渭河干流為研究區域,分析渭河南北兩岸及上、中、下游沿岸土壤有機質的分布特征,并運用ArcGIS、ENVI等遙感圖像處理工具,提取影響因子(高程、坡度、植被覆蓋度),應用SPSS軟件統計不同影響因子與土壤有機質的相關性,對渭河沿岸土壤有機質分布特征及其影響因子進行分析,為渭河流域沿岸生態建設、環境治理(土壤改良、合理的耕作方式)提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

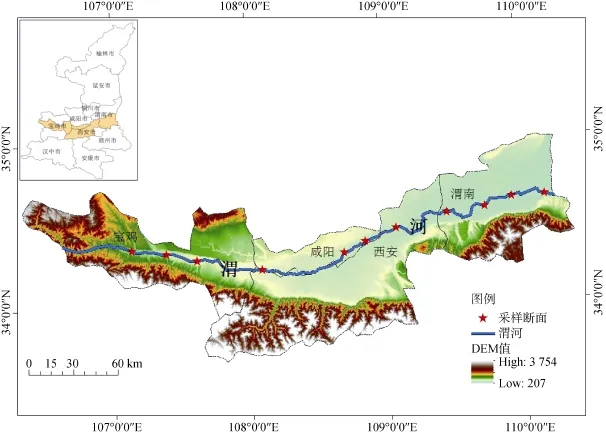

渭河,古稱渭水,是黃河的最大支流,發源于今甘肅省定西市渭源縣鳥鼠山,主要流經今甘肅天水,陜西省關中平原的寶雞、咸陽、西安、渭南等地,至渭南市潼關縣匯入黃河。其中陜西境內河長502.2 km,流域面積6.76 萬km2。渭河兩岸水系呈不對稱分布:北岸支流主要發源于黃土丘陵及黃土塬區;南岸支流主要發源于秦嶺北麓[14];上游主要為黃土丘陵區,中下游北部為陜北黃土高原,中部為經黃土沉積和渭河干支流沖積而成的河谷沖積平原區——關中盆地[15]。渭河流域地處陜西中部,工業集中,人口密集,農業發達,旅游資源豐富,科技、教育實力雄厚,是陜西省政治、經濟、文化、金融及信息中心。渭河流域內總人口2 340萬人,集中了陜西省64% 的人口[16], 85% 的工業,82% 的國民生產總值,是陜西省經濟最發達的地區。主要土地利用類型是耕地,約占56%,其次是林地和草地[17]。

根據國際制土壤質地分級標準進行分級,渭河南北兩岸土壤質地分布情況:渭河上游土壤質地主要為粉砂質壤土;渭河中游土壤有機質主要為粉砂質壤土和砂質壤土;渭河下游主要為砂質壤土,土壤中砂粒含量高,適宜于種植農作物。

1.2 樣品采集

樣品采集于2015年10月,沿河岸不同緩沖帶區進行采樣點設計布局。采樣斷面垂直于河流(圖1),3個斷面分布在河流上游,即A ~ C號采樣斷面;4個斷面分布在中游, 即 D ~ G號采樣斷面;4個斷面分布在下游,即 H ~ K號采樣斷面。每個斷面以河道為中心分別向南北方向100、300、500、800、1 000、2 000、3 000 m緩沖帶內布設7個采樣基點,共采集樣品數330個。采集具有代表性的表層土壤,根據已有研究表明在土壤表層20 cm以上土壤有機質含量變化特征具有顯著性[18],故本研究選取采樣深度為0 ~ 20 cm,每10 cm取一次樣,每個樣點在2 m × 2 m的區域內采集混合土壤樣品,每份約500 g,樣品裝入聚乙烯樣品袋,帶回實驗室,自然風干,待測。

圖1 研究區采樣斷面分布圖Fig. 1 Sample sections in study area

1.3 數據處理分析

1.3.1 土壤有機質測定與計算 土壤有機質測定采用重鉻酸鉀容量法[19]:在過量硫酸存在的環境下,用重鉻酸鉀氧化有機質,過量的重鉻酸鉀用標準硫酸亞鐵溶液回滴,以消耗的氧化劑用量計算所氧化的有機碳量。

1.3.2 因子提取 不同粒徑對土壤有機質的吸附和保護能力不同[20];地形因子高程、坡度直接和間接地對地表徑流、植物的生長和分布、熱量等水文和生態過程產生影響,進而對土壤特性空間分布產生影響[21–22];一定的植被覆蓋度可以有效地防止徑流對表土養分的沖刷,植物截留下來的雨水可為植物提供養分來源,枯枝落葉量的增加也能為土壤增加一些養分[23]。根據上述已有研究成果中的影響因子,本研究選取土壤粒度、高程、坡度、植被覆蓋度4個因子作為影響土壤有機質空間分布的成土因素。土壤粒度用馬爾文激光粒度分析儀測量;地形因子(高程、坡度)可應用Arc GIS空間分析工具從DEM圖像中提取,在Arc GIS 10.1平臺支持下通過30 m分辨率的DEM圖像提取地形因子;應用ENVI軟件通過遙感影像提取植被覆蓋度因子,遙感影像在 ENVI5.0平臺支持下對Landsat 8 OLI影像經過大氣校正、輻射校正、影像裁剪等處理后獲得,然后提取NDVI值。土壤質地分級標準參考于國際制土壤質地分級標準(砂質壤土、壤土、粉砂質壤土3種)。

1.3.3 數據分析 在 Excel、SPSS 19.0中處理數據,分析各影響因子與土壤有機質含量的相關性。

2 結果與分析

2.1 土壤有機質一般特征

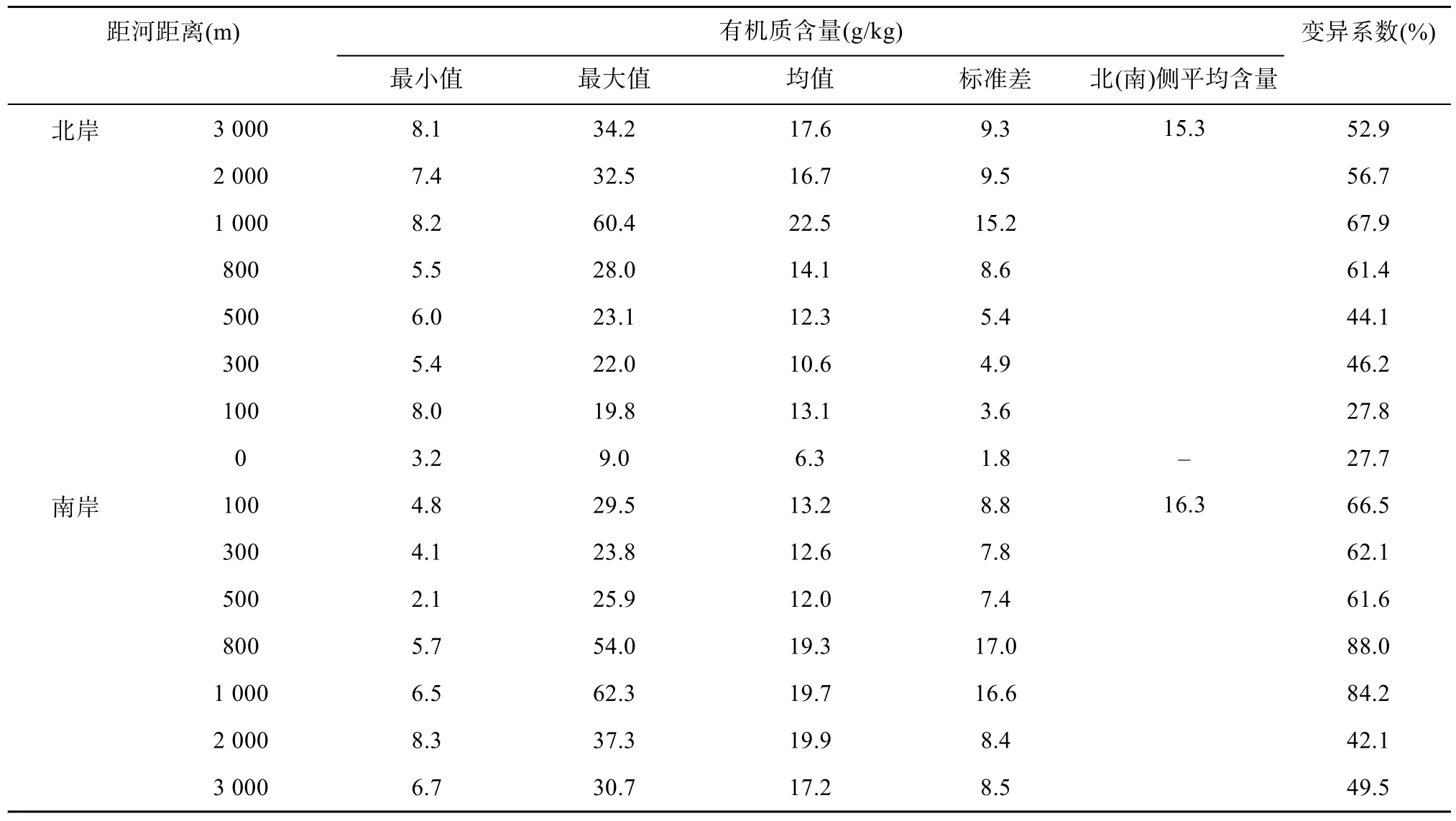

330個土壤樣本有機質一般特征見表1。渭河沿岸土壤有機質平均含量范圍6.3 ~ 22.5 g/kg,其中最大值是62.3 g/kg,根據全國第二次土壤普查養分分級標準中有機質分級標準,處于三級標準(20 ~ 30 g/kg)以下,有機質含量偏低。變異系數介于 27.7% ~88.0%,波動幅度較大,在距離河岸800 ~ 1 000 m之間變異程度最大,屬于中等變異程度。有機質平均含量、標準差、變異系數均隨著距河岸距離增加而增大,但是在1 000 m以外隨距離增加而減小。在800 ~ 1 000 m緩沖帶區,有機質含量最高達到62.3 g/kg,而且3個參數的數值都達到最大,可見此緩沖帶區內土壤有機質的含量差異最大。渭河流域地形特點為西高東低[15],自西向東地勢逐漸變緩,河谷變寬,土壤質地隨著離河岸距離而變化,從而影響土壤有機質的賦存能力。渭河南岸土壤有機質平均含量略高于北岸,這與趙業婷等[13]的研究結果一致,由于渭河流域南北兩側地貌特征差異[15]的影響,寄存土壤養分的能力不同,導致北岸土壤有機質含量略低。

表1 渭河干流沿岸南北兩岸土壤有機質含量Table 1 Soil organic matter contents along northern and southern shores of Weihe River

2.2 土壤有機質的空間分布

2.2.1 渭河沿岸緩沖帶內土壤有機質分布特征 沿渭河南北兩岸分別設置3 000 m緩沖帶,在3 000 m緩沖帶內分了100、300、500、800、1 000、2 000、3 000 m共7個緩沖帶區;沿渭河選取11個采樣斷面,均勻分布在渭河上中下游區域;根據緩沖帶區域內采樣點,計算表層土壤的有機質平均含量,分析渭河沿岸土壤有機質空間分布特征。

渭河干流南北兩岸3 000 m緩沖帶區土壤有機質含量變化趨勢如圖2A所示,距河道1 000 m范圍內,土壤有機質含量隨著距離的增加而增加,1 000 m范圍外隨距離增加而減少或基本不變。因為在河道1 000 m范圍內,結合對研究區域的實地調查結果分析:處于水陸交界地帶的區域,被河水遷移帶走部分土壤養分;而較遠的區域是近河道的水泥固化帶,由于混凝土河道切斷了水土之間的聯系和相互作用[24],植被的水源補給受到限制,影響河岸邊植被生長,導致土壤有機質含量低;在遠離河道補建有綠化帶和防護林地(為了保護河流整體生態環境)或者用于農田耕作,又使土壤有機質含量升高。而1 000 m范圍外大多被用于城市建設用地或者未利用地,使土壤有機質的含量降低。

渭河干流上、中、下游沿岸土壤有機質含量變化趨勢如圖2B所示,從上游到下游,渭河南北兩岸土壤有機質變化趨勢基本一致,呈“中間低兩邊高”的趨勢。即渭河沿岸的土壤有機質平均含量上游最高,下游次之,中游最低。由于渭河上游地勢較高,植被豐富,特別是山體植被分布密集,使渭河上游沿岸土壤有機質含量整體偏高;渭河越往下游,河道越寬,便于附近居民就河道區域進行農作物耕種,渭南市土地主要用于耕地[25],由于人工施肥、農作物秸稈還田,使渭河下游沿岸土壤有機質含量相對略高于中游。而中游,即西咸一體化高新發展技術區,西安和咸陽市土地主要是用于建設用地[25](即工業、服務業的發展),土壤中有機質主要來源于河道旁防護林地及城市綠地,故而總體土壤有機質含量最低。

圖2 渭河沿岸土壤有機質含量分布趨勢Fig. 2 Distribution trends of soil organic matter contents along Weihe River

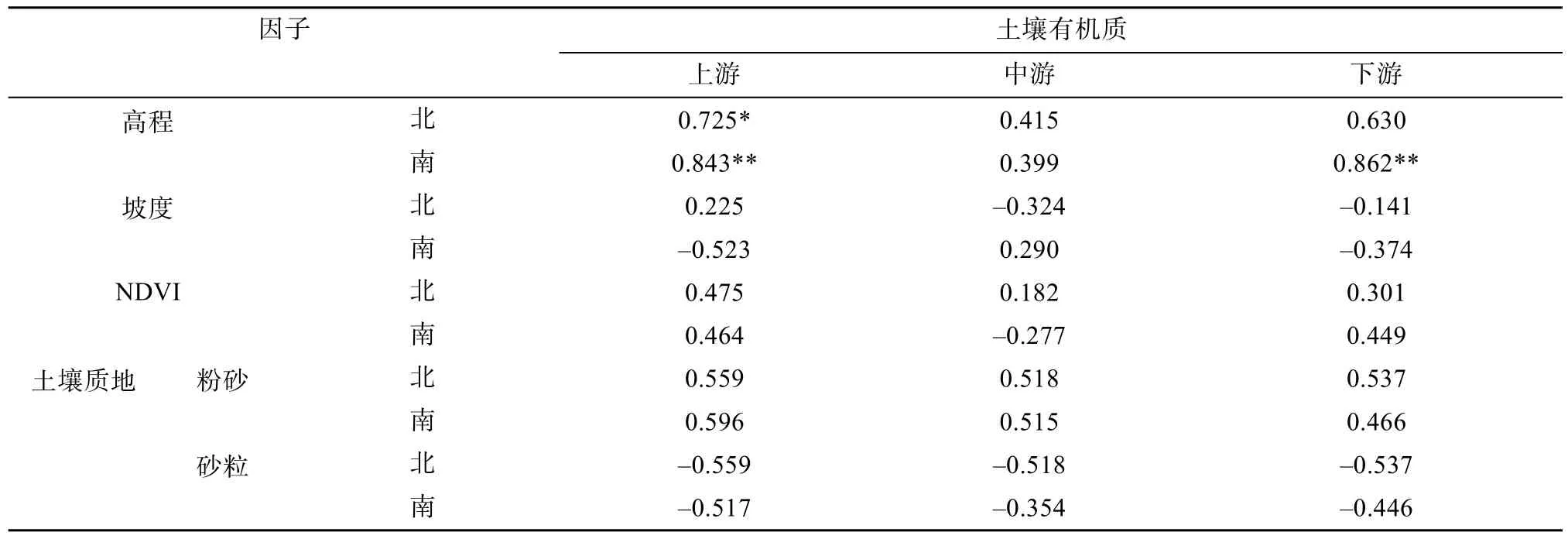

2.2.2 渭河沿岸土壤有機質分布的影響因子 本文利用 ArcGIS、ENVI軟件對沿渭河干流南北兩岸3 000 m緩沖區域,提取采樣區的地形因子(高程和坡度)和植被覆蓋度(NDVI),通過SPSS 19.0軟件計算地形因子(高程和坡度)、植被覆蓋度(NDVI)和土壤質地(粉砂和砂粒所占百分比)與土壤有機質的相關系數(表 2),分析各影響因子對渭河沿岸上、中、下游土壤有機質分布的影響。

表2 土壤有機質含量與地形因子、NDVI及土壤質地的相關性Table 2 Correlations between soil organic matter content with topographic factors, NDVI and soil texture

由表2可知,土壤有機質含量與高程呈正相關,即隨著高程升高,形成比較封閉的土壤環境[26],土壤有機質含量增加,與劉遜等[26]、尚斌等[27]研究海拔與土壤有機質含量關系的結果一致。在渭河上游南岸,土壤有機質含量與高程因子相關系數高達0.843,相關性達到顯著水平(P<0.01),說明高程因子對土壤有機質的影響最為顯著。渭河中游土壤有機質含量與高程的相關系數低于渭河下游,研究區域屬于關中平原區域,表現為中間地勢低兩邊地勢高,這導致中游區域土壤有機質含量與高程的相關性偏低。渭河上游地形復雜多樣,海拔高不適于農種或工業開發,形成比較封閉的土壤環境[26],而且山體植被覆蓋度高,人為因素影響相對小,使得土壤有機質不易被分解和流失,土壤有機質主要受地勢影響較大,故而土壤有機質含量較高;渭河南岸地區發源于秦嶺北麓,地勢偏高,導致土壤有機質含量偏高。

土壤有機質含量與坡度總體呈負相關,而且土壤有機質含量與坡度的相關程度低于與高程的相關程度,隨著坡度增大,土壤有機質含量減少。渭河南岸相關系數的絕對值大于北岸,這是由于渭河南岸發源于秦嶺山麓,地勢高,坡度大,土壤侵蝕加劇,對有機質含量影響大。已有研究認為土壤有機質含量會隨著海拔高度的變化而變化,還受到不同坡度坡向的影響[31],而且地形因素對于氣候、生物等因素還有二次分配的影響,進而也會影響土壤有機質的累積和分解[32]。一般來說,土壤侵蝕強度隨坡度的增大而顯著增大,嚴重的水土流失使土壤貧瘠,缺乏養分[28]。

土壤有機質含量與植被覆蓋度(NDVI)呈正相關,隨著植被覆蓋度增加,土壤有機質含量增加。植物群落對土壤理化性質的影響主要是通過增加地面調落物和地下根系數量用于微生物分解釋放養分[33],所以植被影響土壤養分積累和分布。渭河上游主要是山體,植被茂盛,使上游土壤有機質含量增加;渭河下游土壤多用于河道防護林地及耕地,植被覆蓋度高,土壤有機質含量高;而渭河中游用于城市發展,土地多用于城市建設用地及工業用地,植被覆蓋度低,導致土壤有機質含量偏低。

土壤有機質含量與土壤顆粒中粉砂百分含量呈正相關,與砂粒百分含量呈負相關,隨著粉砂粒含量越高,土壤顆粒越細,土壤有機質含量越高;隨著砂粒含量越高,土壤顆粒增大,土壤有機質含量降低。土壤質地的組成成分對有機質的賦存狀態及其更新特征有直接影響。其中,土壤黏粒具有保持碳的能力,其含量影響外源有機質(有機化合物、植物殘體)及其轉化產物的分解速率[20]。隨著土壤黏粒含量的增加,土壤有機碳和土壤微生物量碳也增加,這是黏土礦物對有機質進行吸附與保護的結果。粉粒具有一定的黏結性、黏著性、可塑性和脹縮性,比表面積比砂粒大,吸持性能增強,養分含量比砂粒高。砂粒礦物組成主要是石英等原生礦物,顆粒較粗,比面較小,吸持性較弱,無黏結性和膠著性,表現松散,粒間孔隙較大,通透性良好,所吸附和保護的礦質養分較低[34]。而且從相關系數值可知沿著河流自上而下,土壤顆粒越粗,土壤有機質含量降低,與趙業婷等[13]、李婷等[29]、李玲等[30]研究結果一致。但是渭河土壤有機質含量下游比中游高,這是因為隨著河道加寬可利用地增加,而且下游地勢平坦,土壤質地主要是砂質壤土,土壤透氣性好,適宜于農作物耕種,同時增大了植被覆蓋度,導致土壤有機質含量偏高;而且由于受人類活動(如農作物秸稈還田、人工施肥等)的影響改變了土壤養分和土壤質地,也使得土壤中有機質含量偏高。張志國等[35]研究表明在砂壤土上施用有機肥對土壤肥力的改良和保持更有效。而渭河中游,即西咸一體化高新發展技術區,土地主要是用于工業、服務業的發展,土壤主要受該地區的城市發展影響,而受地形因子、植被覆蓋度和土壤質地的影響較小,而且土壤有機質主要來源于河道旁防護林地及城市綠化,這些區域分布區域局限且較少,故而總體土壤有機質含量最低。

3 結論與建議

本文以實地調查、GIS技術為支撐,通過實驗數據、數字高程模型數據處理,分析渭河沿岸南北不同緩沖帶區內土壤有機質的分布特征,并研究不同影響因子與土壤有機質的相關性,評價各因子對土壤有機質分布規律的影響,為渭河沿岸生態環境保護與土地治理提供理論依據。研究區內有機質平均含量偏低,在800 ~ 1 000 m 緩沖帶區,有機質含量最高達到62.3 g/kg。渭河流域地形特點為西高東低[15],自西向東地勢逐漸變緩,河谷變寬,土壤質地隨著離河岸距離而變化,從而影響土壤有機質的賦存能力。渭河南岸土壤有機質平均含量略高于北岸,而且沿岸土壤有機質平均含量上游最高,下游次之,中游最低。土壤有機質與高程、植被覆蓋度(NDVI)和土壤質地中粉砂百分含量呈正相關;而土壤有機質與坡度、土壤質地中砂粒百分含量呈負相關,其中高程因子與土壤有機質表現為顯著相關性。

通過研究渭河沿岸土壤有機質的分布特征及影

響因子,對渭河沿岸生態環境的保護及治理提供理論依據。本文針對不同緩沖帶內土壤狀況提出不同生態修復措施:①在距河道0 ~ 100 m范圍內,屬于河流水陸交界地帶,植被的恢復能夠保護河岸不受河水沖刷,例如,種植蘆葦可以增加河岸穩定性,有助于建立良好的河流水陸交錯帶生態系統[36];②在距河道100 ~ 1 000 m范圍內,對近河道地區應加強河道綠化防護,建設生態公園,使河流自然景觀豐富,增強河流景觀效果,同時保護河流生態環境不受周邊地區人類活動的影響。特別是渭河中游屬于經濟發展高新區,經濟發展為主,同時從土壤有機質含量最低能夠看出長期忽略對河流生態環境的保護;渭河下游主要用于農作物種植,合理耕種方式,可以提高土壤肥力甚至延長土地使用壽命;下游河道加寬,在利用河道有利地形的同時,更要加強近河道的防護,保護河流不受周邊耕地的影響,防止引發河流水質污染;③在距河道1 000 m范圍外,土地利用方式多樣化,在考慮城市發展的同時要保護好生態環境,加強城市或者居住環境的綠化情況;當超過生態環境自我修復能力時,可采取“草灌先行、以草促樹、草灌喬結合”的人工強化治理措施[23]。

[1] 黃昌勇. 土壤學[M]. 北京: 中國農業出版社, 2000: 32–39

[2] 王世發. 齊齊哈爾地區土壤有機質含量的測定及分析[J].齊齊哈爾大學學報, 2008, 24(3): 75–76

[3] 趙明松, 張甘霖, 李德成, 等. 江蘇省土壤有機質變異及其主要影響因素[J]. 生態學報, 2013, 33(16) : 5058–5066

[4] White D M , Garland D S, Ping C L, et al. Characterizing soil organic matter quality in arctic soil by cover type and depth[J]. Cold Regions Science and Technology, 2004, 38: 63–73

[5] Hofman J, Dusek L. Biochemical analysis of soil organic matter and microbial biomass composition—A pilot study[J]. European Journal of Soil Biology, 2003, 39: 217–224

[6] Gonzalez-Perez J A , Gonzalez-Vila F J, Almendros G, et al. The effect of fire on soil organic matter-A review[J]. Environment International, 2004, 30: 855–870

[7] Reintam L, Kaar E, Rooma I. Development of soil organic matter under pine on quarry detritus of open-cast oil-shale mining[J]. Forest Ecology and Management, 2002, 171: 191–198

[8] O’ Brien N D, Attiwill P M, Weston C J. Stability of soil organic matter in Eucalyptus regnant forests and Pinus radiata plantations in south eastern Australia[J]. Forest Ecology and Management, 2003, 185: 249–261

[9] Go?i M A, Moore E, Kurtz A, et al. Organic matter compositions and loadings in soils and sediments along the Fly River, Papua New Guinea[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2014, 140: 275–296

[10] Burk J H, Jones C E, Ryan W A, et al. Floodplain vegetation and soils along the upper Santa Ana River, San Bernardino County, California[J]. Madro?o, 2007, 54(2): 126–137

[11] 吳樂知, 蔡祖聰. 中國土壤有機質含量變異性與空間尺度的關系[J]. 地球科學進展, 2006, 21(9): 966–972

[12] 黃安, 楊聯安, 杜挺, 等. 基于多元成土因素的土壤有機質空間分布分析[J]. 干旱區地理, 2015, 38(5): 995–1003

[13] 趙業婷, 常慶瑞, 李志鵬. 1983-2009 年西安市郊區耕地土壤有機質空間特征與變化[J]. 農業工程學報, 2013, 29(2): 132–140

[14] 許曉. 陜西省渭河流域的水資源保護與水污染防治[J].地下水, 2002, 29(2): 17–19

[15] 程三友, 王紅梅, 李英杰, 等. 渭河水系流域地貌特征及其成因分析[J]. 地理與地理信息科學, 2011, 27(3) : 45–49

[16] 張志國, 吳普特, 汪有科. 人為活動對渭河沙質土土壤肥力的影響研究[J]. 水土保持研究, 2004, 11(2): 110–112 [17] 宋維念, 占車生, 李景玉, 等. 近 30年來渭河關中地區土地利用時空格局的遙感分析[J]. 中國土地科學, 2012, 26(2): 56–61

[18] 張文博, 張福平, 蘇玉波, 等. 渭河干流沿岸土壤有機質空間分布特征及其影響因素[J]. 水土保持通報, 2014, 34(1): 138–143

[19] 魯如坤. 土壤農業化學分析方法[M]. 北京: 中國農業科技出版社, 1999: 166–187

[20] 陳慶強, 沈承德, 彭少麟, 等. 華南亞熱帶山地土壤有機質更新特征及其影響因子[J]. 生態學報, 2002, 9(9) : 1446–1454

[21] 吳雪梅, 塔西甫拉提·特依拜, 買買提·沙吾提, 等. 干旱區綠洲土壤含水量季節性變異分析——以于田綠洲為例[J]. 干旱區地理, 2014, 37(2): 349–355

[22] 秦承志, 楊琳, 朱阿興, 等. 平緩地區地形濕度指數的計算方法[J]. 地理科學進展, 2006, 25(6): 87–95

[23] 馬華. 紅壤丘陵區林地生態修復植被覆蓋度 國值分析[D]. 北京: 北京林業大學, 2014: 6–37

[24] 龍笛, 潘巍. 河流保護與生態修復[J]. 水利水電科技進展, 2006, 26(2): 21–25

[25] 馮惠娟. 陜西省土地集約利用與經濟協調發展的時空差異分析[D]. 西安: 西北大學, 2014: 15–16

[26] 劉遜, 鄧小華, 周米良, 等. 湘西植煙土壤有機質含量分布及其影響因素[J]. 核農學報, 2012, 26(7): 1037–1042

[27] 尚斌, 鄒焱, 徐宜民, 等. 貴州中部山區植煙土壤有機質含量與海拔和成土母質之間的關系[J]. 土壤, 2014, 46(3): 446–451

[28] 張慧文, 馬劍英, 陳發虎, 等. 烏魯木齊市雅瑪里克山污水灌溉土壤肥力的空間變異研究[J]. 干旱區資源與環境, 2008, 22(8): 185–191

[29] 吳鵬飛. 川東平行嶺谷區土壤有機質時空變異特征研究——以達縣為例[D]. 重慶: 西南大學, 2011: 2–3

[30] 連綱, 郭旭東, 傅伯杰, 等. 黃土丘陵溝壑區縣域土壤有機質空間分布特征及預測[J]. 地理科學發展, 2006, 25(2) : 112–122

[31] 張興昌, 邵明安. 植被覆蓋度對流域有機質和氮素徑流流失的影響[J]. 草地學報, 2000, 8(3): 198–203

[32] 張文博. 基于GIS的渭河流域西咸段土壤重金屬空間分析與污染評價[D]. 西安: 陜西師范大學, 2014: 24–25

[33] 李婷, 張世熔, 劉潯, 等. 沱江流域中游土壤有機質的空間變異特點及其影響因素[J]. 土壤學報, 2011, 48(4): 863–868

[34] 李玲, 張少凱, 吳克寧, 等. 基于土壤系統分類的河南省土壤有機質時空變異. 土壤學報, 2015, 52(5): 979–990

[35] 張志國, 吳普特, 汪有科. 人為活動對渭河沙質土土壤肥力的影響研究[J]. 水土保持研究, 2004, 11(2): 110–112

[36] 朱明石. 河流生態修復技術概述[J]. 廣東化工, 2013, 40(13): 135–136

Distribution Characteristics and Influential Factors of Soil Organic Matter Content at Buffer Zone Along Weihe River

ZHANG Zhizhi1,2, ZHANG Fuping1,2*, YAN Yuchao1,2, WANG Huwei1,2

(1 College of Tourism and Environment, Shaanxi Normal University, Xi’an 710062, China; 2 National Demonstration Center for Experimental Geography Educantion (Shaanxi Narmal University, Xi’an 710062, China))

In order to provide theoretical bases for the rational management and remediation of ecological environment along the Weihe River in Shaanxi, this study targeted at 3000 m-buffer zone along the Weihe River and the spatial distribution characteristics of soil organic matter (SOM) content and its influential factors were analyzed by field survey and laboratory measurement with the application of GIS, ENVI, SPSS and other software. Results showed that SOM content was low along the Weihe River, meanly ranged from 6.3 to 22.5 g/kg; On both north and south sides along the Weihe River, SOM content increased within 1 000 m away from the river bank, and then reduced or remained unchanged outside 1 000 m range; The average SOM content was highest in upstream, followed by downstream and by midstream. Topographic factors (elevation, slope), NDVI and soil particle composition were influential factors of SOM. SOM had positive correlations with elevation, NDVI and silt percentage, while it had negative correlations with slope and silt percentage.

The Weihe River; Buffer zone; Soil organic matter (SOM); Influential factors

S158

A

10.13758/j.cnki.tr.2017.02.027

國家科技支撐計劃項目(2012BAC08B07)、國家人力資源和社會保障部留學人員科技活動項目擇優資助項目和陜西師范大學中央高校基本科研業務費科研發展專項(GK201505112)資助。

* 通訊作者(zhang_fuping@163.com)

張枝枝(1991—),女,河南靈寶人,碩士研究生,主要從事資源環境遙感與GIS應用研究。E-mail: 704971474@qq.com