論風(fēng)格

藝術(shù)家無(wú)不為創(chuàng)立自己的藝術(shù)風(fēng)格而殫精竭慮,然成功者屈指可數(shù),而經(jīng)得起斟酌推敲和歷史檢驗(yàn)的更是鳳毛麟角。

風(fēng)格獨(dú)具必與眾不同,然與眾不同卻不等于風(fēng)格。風(fēng)格,乃藝術(shù)家的主觀世界與作為表現(xiàn)對(duì)象的客觀世界的溝通和融合、并以個(gè)性鮮明的藝術(shù)語(yǔ)言表現(xiàn)出來的藝術(shù)形式,既要做“有我”,即能排除客觀對(duì)象束縛和阻礙作者的主觀表現(xiàn),也要做到“無(wú)我”,即不讓主觀表現(xiàn)脫離客觀對(duì)象。所以,藝術(shù)風(fēng)格的創(chuàng)立應(yīng)在“有我”和“無(wú)我”之間,是兩者有機(jī)的結(jié)合與融通。

孟浩然五絕 50cm×50cm 1999年 吳永良

鄧玉賓元曲 34cm×34cm 2002年 吳永良

風(fēng)格經(jīng)常容易被誤會(huì)和曲解。有的人以為只要能夠吸引眼球,從眾人之中“脫穎”而出便是風(fēng)格,于是或從題材著眼,畫別人和前人沒有畫過的東西,因而成了“題材決定論”者;或從表現(xiàn)技法上入手,絞盡腦汁地嘗試和采用各種新技法,如灑鹽、潑油、噴水、煙熏、火燎、拓印、剪貼,等等,無(wú)所不用其極,成了雜耍藝人和特技工匠;或偷懶取巧,從很少洗滌的筆洗中蘸了沉積的墨渣和水行筆,利用在紙上自然呈現(xiàn)的墨漬筆跡掩蓋其功力之不足,以蒼白空虛的水墨效果,讓人誤以為即是其“獨(dú)創(chuàng)”之風(fēng)格;抑或截取西方現(xiàn)代藝術(shù)某種手法與不同的工具材質(zhì)相摻合而產(chǎn)生新的特殊效果,卻無(wú)自身應(yīng)有之獨(dú)特內(nèi)涵,也以風(fēng)格獨(dú)具自詡。凡此種種,不勝枚舉。

須知風(fēng)格可以追求,但不能強(qiáng)求。它有賴于藝術(shù)家的執(zhí)著勤奮,更有賴于藝術(shù)家的學(xué)識(shí)修養(yǎng)、天分悟性和精神境界。那些以恣意狂怪和囿于陳規(guī)模式為風(fēng)格的人,是對(duì)風(fēng)格的曲解,前者把嚴(yán)肅的藝術(shù)實(shí)踐的創(chuàng)造性勞動(dòng)視作耍花樣和變把戲的任意撥弄,后者則是抓住某種套路模式不放,追求一勞永逸、一成不變。它們都是徒有扼殺作者自身內(nèi)在精神的軀殼,都是藝術(shù)創(chuàng)造的桎梏,最后必瀕于衰敗和僵化。

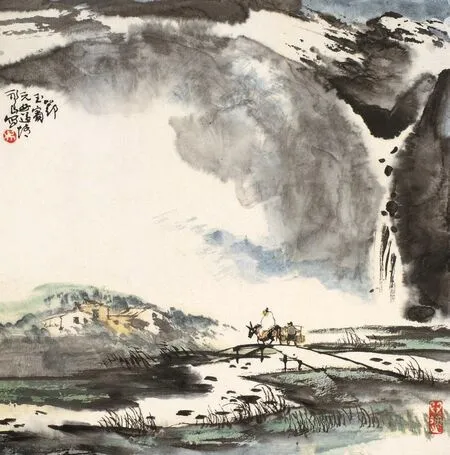

棲霞暮靄 152cm×152cm 2006年 吳永良

祭神祈福 58cm×183cm 2003年 吳永良

西泠印蹤 124cm×248cm 1993年 吳永良

只須認(rèn)真研究一下便可知道,凡公認(rèn)的杰出藝術(shù)家,他們鮮明的、具有極高審美價(jià)值的藝術(shù)風(fēng)格,都非憑空擁有,而都得自對(duì)大自然和人生的深愛與感悟,得自對(duì)藝術(shù)實(shí)踐和探索的誠(chéng)摯、勤奮和堅(jiān)持,決非企求急就速成和僥幸取巧而得。譬如黃賓虹暢游山川和細(xì)察棲霞嶺夜色之凈且感受,才產(chǎn)生衰年變法而成就的獨(dú)特風(fēng)格;潘天壽鐘愛雁蕩山水和野草山花,自然形成他“雁蕩山水潘公石”的雄渾剛健、明豁奇麗的“壽者畫風(fēng)”。所以,藝術(shù)風(fēng)格既得自藝術(shù)家的天賦睿智,也得自藝術(shù)家勤奮嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)精神、純凈高尚的思想境界,更得自藝術(shù)家對(duì)大自然和人生的摯愛與研究,這是追求藝術(shù)風(fēng)格的正道和必由之途。愿與識(shí)者共勉之。■