小麥秸稈對農田土壤中重金屬Cu吸附的影響

朱靈峰 龔詩雯 郭毅萍 郝丹迪 朱衛勇 何怡雪 耿悅

摘要:以河南省鄭州市郊區的土壤和秸稈為材料,利用化學定量分析等方法,研究中原地區農田土壤在添加秸稈的情況下對重金屬Cu的吸附影響,考察秸稈投加量、溫度和吸附時間等因素對土壤中重金屬Cu的吸附影響,確定了一定濃度范圍內土壤對重金屬Cu的等溫吸附模型,從中發現秸稈對農田土壤中重金屬Cu的吸附影響規律。研究結果表明:秸稈含量的增加、溫度的提升、吸附時間的延長均能促進土壤中重金屬Cu的溶出,降低土壤對Cu的吸附固定能力;其動力學特征和等溫吸附線可以用Elovich動力學模型和Langmuir方程較好地擬合。

關鍵詞:農田土壤;重金屬Cu;小麥秸稈;動力學.

中圖分類號:X53 文獻標志碼:A 文章編號:1002—1302(2016)01—0326—03

近些年來,我國農田土壤的重金屬污染現象越來越不容樂觀,農業生態環境正面臨著嚴峻的形勢,特別是一些大中城市近郊的農業土壤污染非常嚴重。被污染農業土壤中的重金屬可以通過淋溶作用進入水體,也可以通過種植等農業活動進入作物,直接威脅人類健康。秸稈是一種重要的可再生農作物廢棄物,具有產量大、可降解、價格低廉等特點,對其開發利用方面的研究也愈漸廣泛。但是對于秸稈在土壤重金屬的環境行為影響方面的研究還比較少,尤其是在我國秸稈還田比較普遍的實際情況下,進行此類研究具有比較重要的現實意義。

重金屬環境行為的焦點是研究重金屬在食物鏈中傳遞和重金屬進入地表水和地下水的風險,而這些主要取決于重金屬在土壤溶液中的濃度。一些研究已經表明,農田施用秸稈后可產生大量中間產物,成為土壤溶解性有機碳(DOC)的重要來源,DOC與土壤重金屬通過絡合/鰲合作用增加了土壤中DOC含量,可能會提高土壤重金屬活度而促進其溶出。基于此,本研究通過單因素試驗系統分析小麥秸稈投加量、溫度、吸附時間等因素對土壤中重金屬濃度的作用,考察在農田土壤中添加秸稈對重金屬吸附特性的影響,以期為秸稈還田的生態風險評價及合理使用秸稈提供借鑒。

1材料與方法

1.1試驗材料和試劑

供試土壤:土壤取自河南省鄭州市郊外的農田土壤0~20 cm表層,室內風干,去除雜物,再過2 mm篩保存備用。土壤為黏壤土,其基本性狀如下:pH值8.61,有機質含量為13.31 g/kg,堿解氮含量為49.45 mg/kg。

供試秸稈:小麥秸稈收集自郊區當地的農戶,取來粉碎成粉狀,過40目篩,再用蒸餾水浸泡約24 h,過濾除去雜質,在80℃下烘干24 h,過40目篩得需要的小麥秸稈,后密封保存備用。

500 mg/L銅標準使用液的配制:準確稱取1.890 6 gCu(NO3)·3H2,用水溶解后移入1 000 mL容量瓶中,用蒸餾水定容,搖勻。根據試驗需要稀釋成不同濃度。

測試試劑:400 mg/L檸檬酸三銨溶液;40%乙醛水溶液;pH值9.0緩沖溶液:將35 g氯化銨(NH4C1)溶于適量水中,加入24 mL濃氨水,用蒸餾水稀釋至500 mL容量瓶中定容;0.2%雙環己酮草酰二腙(簡稱BCO)溶液:稱取1 g雙環己酮草酰二腙置移入500 mL容量瓶中,加入250 mL乙醇溶液(1+1),加水稀釋至500 mL,加熱至60~70℃溶解后定容。 1.2試驗分析方法

1.2.1小麥秸稈的投加量對吸附的影響 稱取過2 mm篩的農田土5 g于100 mL錐形瓶中,再移取40 mg/L的重金屬溶液50 mL,然后分別投加小麥秸稈0.005、0.01、0.025、O.05、0.075、0.1、0.15、0.2 g(即為干土質量的0.1%、O.2%、0.5%、1%、1.5%、2%、3%、4%)于錐形瓶中混合均勻,置于25℃的智能恒溫氣浴振蕩器中,以150 r/min振蕩24 h,取樣液用微孔濾膜(0.45 Ixm)過濾,采用雙乙醛草酞二腙分光光度法測定濾液中重金屬Cu濃度。

1.2.2溫度對吸附的影響試驗 分2組投加農田土5 g于錐形瓶中,其中一組加入0.2 g的小麥秸稈,再準確移取40 mg/L的cu溶液50 mL,混勻后分別在15、25、35℃下以150 r/min振蕩24 h,取樣過濾測定Cu濃度。

1.2.3吸附動力學試驗 取錐形瓶分2組加入50 mL濃度為40 mg/L的Cu溶液,然后稱取5 g農田土加入各瓶,其中一組投加0.2 g小麥秸稈,并充分混勻,溶液在恒溫(25℃)振蕩器中以150 r/min振蕩5、10、30、60、120、240、480、720、1440 min后取出過濾,并測定濾液中Cu濃度。

1.2.4吸附等溫線的擬合 將5 g農田土投入盛有50 mL濃度分別為1、2、5、10、20、30、40、60、80、100 mg/L重金屬溶液(即10、20、50、100、200、300、400、600、800、1000 mg/kg土)的三角瓶中,另取一組添加5 g土和0.2 g小麥秸稈,其他同上,在25℃下振蕩24 h后,取樣液采用微孔濾膜(0.45 μm)過濾并測定濾液中Cu濃度。

1.2.5重金屬含量的測定方法 銅離子測定采用雙乙醛草酞二腙分光光度法。每次取樣品2 mL加入10 mL比色管中,加入0.4 mL 20%檸檬酸三銨溶液、1 mL pH值9.0的緩沖溶液、1 mL 0.2%BCO試劑、1 mL40%乙醛,然后用蒸餾水稀釋至10 mL標線,搖勻。在50℃水浴加熱10 min取出,冷卻至室溫待測。以蒸餾水為參比,在546 nm波長處用10 mm比色皿測量吸光度。重金屬吸附量按以下公式計算:

2結果與分析

2.1小麥秸稈的投加量對吸附的影響

不同的投加量對小麥秸稈吸附Cu的影響如圖1所示。隨著秸稈投加量的持續增加,土壤吸附量開始逐漸降低,而土壤溶液中重金屬濃度逐漸增加,直到投加量增大到土壤質量的4%即0.2 g時,吸附量變化平緩,趨于定值,土壤重金屬濃度也趨于穩定。這表明進入土壤的重金屬可與土壤固相結合而被固定,隨著秸稈投加量的增加土壤重金屬溶液濃度相應提高并逐漸平穩,說明秸稈的投入可明顯促進土壤重金屬的溶出,并逐漸減緩。因此確定小麥秸稈的投加量為0.2 g,以便后續單因素試驗的進行。

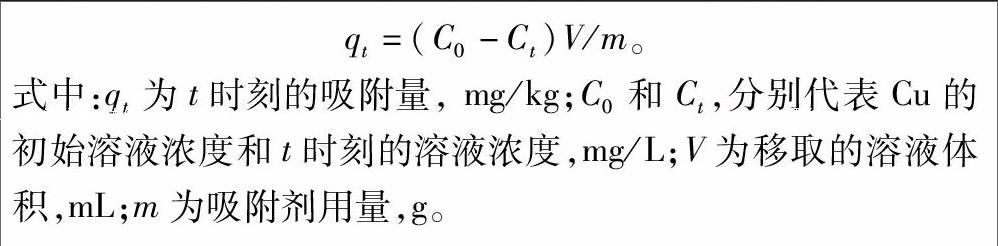

2.2溫度對吸附的影響試驗

溫度對吸附的影響如圖2所示。從圖2可以看出,隨著溫度的升高,土壤對Cu吸附量降低,而溶液中重金屬含量增加,秸稈的添加抑制了土壤對重金屬的吸附,提高了重金屬活度,使得添加秸稈相較未添加秸稈溶液中的cu濃度提高,溫度上升提高了秸稈對重金屬Cu的競爭吸附能力,從而使得溫度越高,溶液中重金屬濃度越大。但因為3個溫度15、25、35℃下土壤對重金屬Cu的吸附影響相差不大,因此后續試驗溫度為室溫25℃即可。

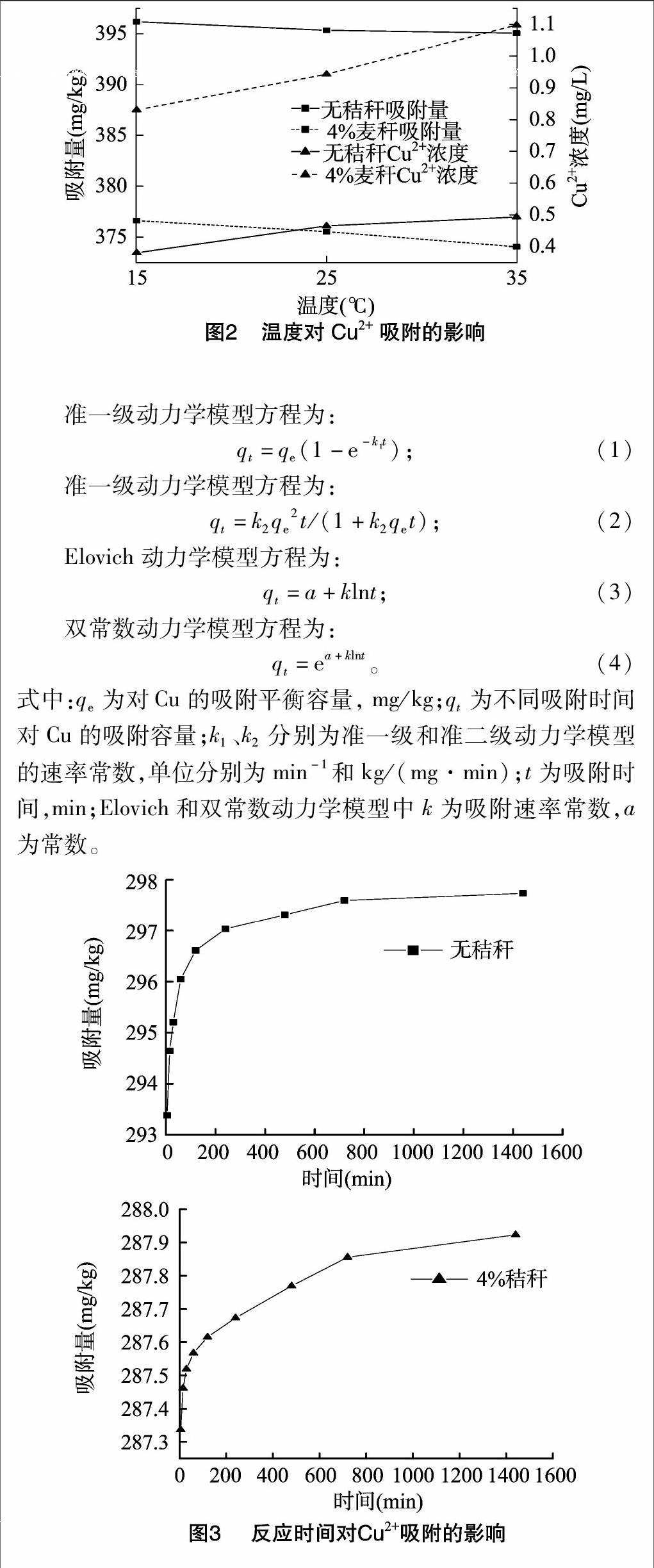

2.3小麥秸稈對Cu的吸附動力學特征

吸附動力學曲線描述了吸附量和吸附時間之間的關系(圖3)。為了分析在添加秸稈條件下農田土對Cu的變化規律、吸附機制和吸附特點,運用準一級動力學模型、準二級動力學模型、Elovich和雙常數動力學模型進行非線性擬合。如下:

從圖3可以看出,在60 min之前無秸稈土壤和4%麥秸對cu的吸附量隨著吸附時間延長而迅速提升,之后添加小麥秸稈的吸附量幅度稍稍降低,說明麥秸促進了土壤中重金屬的溶出,使溶液中重金屬濃度增加。吸附時間超過240 min后,由于土壤吸附趨于飽和,吸附量逐漸變緩。當吸附時間達到1440 min即24 h后無添加土壤和4%秸稈的吸附基本處于平衡狀態,吸附量基本穩定,此時純凈土壤吸附量為297.735 3 mg/kg,Cu吸附率達到99%以上,后者吸附量為287.923 1 mg/kg,Cu吸附率為97%以上。由表1可知,在準一級動力學模型、準二級動力學模型、Elovich和雙常數動力學模型中,Elovich和雙常數動力學模型均能較好地擬合試驗數據,相關系數在0.95以上。

2.4吸附等溫曲線的擬合

小麥秸稈對cu的等溫吸附可用Langmuir方程和Freun-dlich等溫吸附方程描述,其公式分別為:

由圖4可知,在試驗設置的濃度下(0~1 000 mg/kg),該農田土對Cu的吸附幾乎呈直線上升,等溫曲線近似于直線,隨著初始濃度的增加,有逐漸變緩的趨勢。說明試驗設置的最高濃度1000 mg/kg雖然遠超國家土壤環境質量二級標準(GB 15618—1995)中農田土壤(pH值≥7.5)銅的限制濃度100 mg/kg,但相對該土壤還是較低,遠未達到最大吸附量,而添加秸稈以后,土壤溶液重金屬濃度明顯升高,而吸附量降低。表明土壤對重金屬有很強的固定作用,隨著濃度的增大,吸附位點慢慢減少,而秸稈促進了重金屬的溶出,并隨著濃度的增加溶出效應逐漸降低。由表2可見,土壤對Cu的吸附與2種吸附等溫方程均能較好地擬合,其中以Langmuir方程的擬合效果更佳。

3結論

綜合上述研究,獲得如下結論:

(1)土壤溶液中重金屬濃度隨秸桿添加量的增加而提高,且符合動力學趨勢,這與有關研究表明秸稈的添加提高了土壤中溶解性有機碳(DOC)的含量從而增大了土壤溶液中重金屬濃度的結果相一致。

(2)在小麥秸稈的投加量為0.2 g、吸附時間為24 h的條件下,溫度的升高反而降低了土壤對cu溶液的吸附,這表明溫度的提升對小麥秸稈溶出土壤中重金屬有促進作用。

(3)在對Cu吸附的擬合中,以Elovich動力學模型和Langmuir等溫吸附方程為最佳,相關系數均達到了0.95以上。

(4)試驗表明,秸稈含量的增加、溫度的提升、吸附時間的延長均能顯著提高土壤重金屬的溶出,降低土壤對Cu的吸附量。其中溫度的變化對土壤吸附重金屬Cu的影響不是很大。銅是作物必需元素之一,在有效銅缺乏地區,增加銅的溶出是有利的,銅的大量溶出在銅污染地區增加了對生態環境的不利影響,因此,秸稈還田時應慎重處理。