美國減稅,矯枉不必過正

邢海洋

5月初,美國規模最大的汽車零部件提供商德爾福宣布全面分拆旗下的動力總成部門。一家以機械制造為專長的公司將改行到電動與自動駕駛等領域,涉及的員工包括1.5萬名工程師和14.5萬名全球員工。幾乎同時,全球最大的汽車零部件供應商博世將旗下啟動機和發電機業務出售給了中資財團,一起被出售的還包括該業務部門的7000名雇員。

在美國,這些工會頗為強勢的制造業藍領工人多為特朗普的支持者,是他們的選票把特朗普送入了白宮。特朗普要回報這些藍領,通過持續敲打那些想海外建廠的跨國企業,他已經給美國藍領爭取到了幾十萬甚至上百萬個工作崗位,可這些還不夠。

特朗普上任百日,他的支持率還是很低。競選中憋出的大招終于露出真容。這不是他曾信誓旦旦的貿易戰,也不是邊境墻,更非他零星“敲打”美國政府采購的供應商所獲得的大幅度優惠,而是對美國本土企業和居民的大幅減稅。

這項減稅方案帶有明顯的“特氏”大嘴特征,雖只有一頁紙的內容,可力度之大,歷任美國總統的大膽許愿都望塵莫及,放在國際社會橫向比較也堪稱無可匹敵。

美國現行企業所得稅為35%,特朗普大筆一揮,下調企業所得稅稅率到15%~20%,勾銷了超出一半的企業所得稅。美國的企業在海外滯留了大量的財富,這次對美國企業海外留存收益僅征收10%的一次性遣返稅。

特朗普減稅方案殺招迭出,看呆了眾人,被稱為“瀑布式”減稅。除了企業所得稅減了一多半,對于海外利潤回流,此前執行的是一次性征收30%稅金,這次不僅一次性減除了三分之二,還允許企業分10年支付,對于企業的海外資產,特朗普也網開一面,強調屬地納稅原則。個稅方面,特朗普的稅改方案包括廢除個人稅稅率7檔制改為3檔,以家庭夫妻申報的個人稅征收起點提高到2.4萬美元,比之前1.26萬美元的起征點翻了一倍。另外,為防止富人避稅的替代性最低稅將廢除,同時廢除的還有遺產稅等多種稅項。

堵與疏

的確,美國稅收林林總總汗牛充棟,很多稅種“損人不利己”,堪稱惡稅。全世界多數國家對納稅人都采用屬地原則,對富人的遺產免征遺產稅。這不僅體現了稅收公平的理念,更為了吸引人才和資本,以充實各國的財富與資源占有量。美國憑借自己在國際市場上罕有的優勢地位,卻堅持著其稅負神圣的理念,毫不通融,結果矛盾頻發。

美國的企業法定稅率幾乎全球最高,可以高至利潤的39%。更不合理的是,美國聯邦政府全球征稅,也就是說只要是“美國企業”,無論在全球哪里賺取的利潤都必須向美國交稅。可“道高一尺,魔高一丈”,美國本土公司在收購海外公司后,將其總部遷至海外,成為外國公司,從而避免國內較高的企業稅,這就形成了蔚為壯觀的“稅收倒置”。美國對企業征稅的稅率雖然高于經濟合作與發展組織(OECD)成員國的平均水平,但是稅收收入卻比OECD的平均水平還低。去年4月,史上最大一筆并購,美國制藥巨頭輝瑞收購愛爾蘭制藥公司艾爾建,最終因美國財政部出臺新規緊急剎車。

在美國,個人所得稅撐起了稅收的半邊天,占到稅收總額的四到五成。而企業所得稅占比甚少,只有約5%。對企業征稅理念與現實的“擰巴”之處反而嚴重減少了美國政府的總體稅收。更糟的是,美國企業在海外賺取的大筆利潤不能回到美國國內用于雇人或投資。

個人所得稅方面,美國政府也與其他國家大相徑庭。2010年3月,美國國會通過《外國賬戶稅收遵從法案》(簡稱FATCA),也就是“肥咖法案”,要求所有的美國稅務局和外國金融機構都必須向美國國稅局報告美國客戶的賬戶信息。而根據美國征稅的屬人原則,美國稅務部門全球征稅,它要求海外納稅人按美國稅率納稅,當美國與居住國稅率不一致的時候,美國稅務部門會要求納稅人補足差價。有了稅收原則,再具有了執行手段,美國稅務部門的強勢逼迫著越來越多的美國人放棄國籍移民他鄉。

美國的遺產稅,雖然體現的是人人生而平等,摒棄不勞而獲的理念,可各派政治力量圍繞遺產稅的角力此起彼落。2001年美國遺產稅的個人起征點為67.5萬美元,夫婦為135萬美元,稅率是55%;而到了2011年,個人遺產稅的起征點改為500萬美元,夫婦是1000萬美元,稅率降至35%;從2013年開始,稅率升到了40%。起征點奇高,富翁紛紛移民,該稅種已成雞肋稅種。

商人出身的特朗普當然明白美國稅收政策的尷尬之處。如果是為了削平與其他國家的落差,減少美國資本的流失,填平稅負理想與現實之間的差距,特朗普減稅無疑走在了正確的道路上。

對標愛爾蘭?

15%的企業所得稅率并非全球最低,如保加利亞企業所得稅率低到10%,可放眼全球發達經濟體,也只有歐盟中的愛爾蘭有這樣低的企業所得稅率。愛爾蘭是著名的“雙面愛爾蘭”稅務漏洞的發明者,大型公司可借助復雜方式在不同國家轉移資產,直到實際稅率幾乎為零。諸如蘋果這樣的企業早在20世紀80年代就抓住上述漏洞少繳大量稅款,Facebook 2013年在英國的公司稅共計3000余英鎊,尚不及它一個員工所納的個人所得稅。蘋果、谷歌和臉書的避稅行為激起了當地部門及歐洲監管部門和政治家的憤慨,歐盟委員會著手調查后,愛爾蘭才承諾不再充當這些大型公司的儲金庫。

特朗普把美國企業的所得稅定得如此之低,令人匪夷所思。全球主要大型經濟體中,中國企業所得稅率為25%,德國為30%,英國為19%,與美國同在北美自由貿易區的加拿大和墨西哥分別為30%和27%。

總部位于瑞士的世界經濟論壇每年都會公布一份《全球競爭力報告》以描述全球各國的經濟狀況,美國連續多年位列三甲。評估內容之一是稅費負擔,一個國家的稅負越高,該國的競爭力就越低。稅費負擔的高低衡量標準采用的是世界銀行的“總稅率”標準。總稅收是將“稅收減免”納入考慮后的5種不同稅收的總和,這5種稅收包括了利潤或企業所得稅、社會貢獻和勞動稅、房產稅、營業稅和其他稅種。基本上,這些稅種都是對企業征收的,而非對勞動者。去年的報告中,阿根廷以137.3%的稅率位居全球第一,法國以66.6%的稅率在歐洲國家中排名第一,位居全球第九,中國以64.6%的稅率位居全球第13位,全球27個國家或地區總稅率超過50%,這里沒有美國。

如果說特朗普的稅改目標是將美國滯留海外的資金吸引回去,其將稅率降至愛爾蘭的水平或不夠。畢竟有“雙面愛爾蘭”存在,那些渴望避稅的大企業總有辦法把企業稅降得一低再低。而將海外資金“搬”回美國,行政命令的“大棒”加一次性減稅的“胡蘿卜”或更為有效。截至一季度,蘋果公司94%的現金即約2302億美元在海外;微軟、谷歌的母公司Alphabet、思科和甲骨文公司也有大量的現金在海外。據估算,美國企業留存在海外的盈利超過2萬億美元。

但這筆龐大的現金資產或并不朝著特朗普指明的方向運作,不會雇用更多的美國人就業。部分懷疑人士表示,這些公司很可能提高股息、回購更多的股票或者收購公司,這可能有利于投資者,但并不利于不怎么接觸股票市場的美國普通民眾。

為了“買美國貨,雇美國人”,使企業在美國本土生產運營,美國企業的外部運行環境比其他國家更有競爭力就足夠了。去年,波士頓咨詢公司發布全球制造業競爭力指數,美國制造的總體成本只比中國制造高出4%。即使全球制造業最有優勢的印度尼西亞,成本也僅比美國低18%。美國企業的毛利率通常很難超過10%,一半企業也就維持在5%左右,企業所得稅減半雖然使美國建廠的吸引力飆升,卻可能對美國稅基造成巨大的傷害。當然,對毛利率奇高的高科技巨無霸們,將所得稅率一下子降至愛爾蘭的水平,還是頗令人振奮的。

財政懸崖

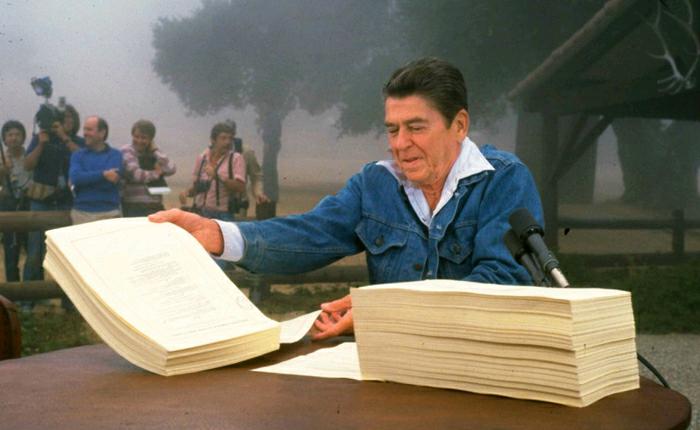

如果這次減稅計劃獲得國會批準,這將是繼里根總統之后最大規模的減稅。幾乎每一屆共和黨的競選人都會以減稅為口號來呼吁選民,可“二戰”后大幅度減稅只發生在艾森豪威爾和里根兩任總統任期內。兩次減稅的背景和現在都大為不同。

一部美國稅務歷史清楚地表明,征稅始于戰爭,減稅是歷史常態。“二戰”后,戰爭期間維持的高稅率顯然不再必要,1947~1948年,共和黨人不顧杜魯門總統的反對,完成了一次重大減稅計劃。1953~1954年,盡管艾森豪威爾總統猶豫不決,共和黨人再次促成了大幅減稅方案的實施。不過,杜魯門和艾森豪威爾政府注重以解決就業問題來促進生產和消費,并保持財政預算平衡。比如,1954年,當美國國會又一次通過減稅法案時,艾森豪威爾堅持減稅必須以平衡預算為前提。1958年,艾森豪威爾又提出了整個經濟周期預算平衡的觀點。

如今很多人對里根總統的減稅充滿溢美之詞,認為這是刺激經濟增長,同時又保持財政收入的典范。里根經濟政策的理論基礎是供給學派,崇尚的是大市場小政府的自由競爭市場經濟。與凱恩斯傳統需求經濟理論相反,供給學派強調的是,“供應創造自身的需求”。凱恩斯的總需求理論認為,政府每花出一美元,在乘數效應下就放大出數倍的需求,而通過減稅企業多留存的一美元卻難以在拉動經濟中起到同樣的效果。而供給學派則認為少交一美元稅,對就業、儲蓄、企業承擔的風險將產生催化反應,其效果是多種效應的疊加,遠勝于政府花出的一美元。

在分配公平上的意義,供給學派有一個著名的“楔子”比喻,他們認為政府增加稅收及擴大開支的目的往往是增加對不工作或少工作者的收入補貼,這就像打入企業產出和公眾收入之間的一個楔子,楔子越大,企業的產出和居民的收入就越少。這甚至不是一場零和游戲,高稅負侵蝕了企業的競爭力和進取心,造成雙輸的局面。

里根的偉大就在于他能用極通俗的話,并富有感情地將復雜的經濟學理論傳達給美國大眾,即減少稅收、刺激經濟、鼓勵工作和儲蓄,從而創造就業,擴大經濟規模。盡管低稅率,但稅基的擴大還是有可能增加國家稅收,與此同時,大眾的財富也增加了。這可謂是雙贏的局面,窮人并未因減稅而損失社會福利,富人則直接獲得了減稅帶來的政策紅利。

公眾支持里根稅改正是因為凱恩斯式的國家干涉政策在上世紀70年代的滯脹經濟環境中束手無策。那是戰后美國經濟最黑暗的一段時間,失業率和通脹率都高達兩位數,而凱恩斯主義者根本不相信通貨膨脹與失業會同時存在,在他們的理論框架里,失業產生于資源尚未充分利用的條件下,此時通過擴大總需求來增加就業,是不會引起通貨膨脹;只有在資源已經充分利用的情況下,過度需求才會引起通貨膨脹,但此時就業充分了。也就是說有失業的時候,無通貨膨脹;有通貨膨脹的時候,無失業。

里根的減稅也的確成果卓著,他就任總統后美國經濟開始復蘇,一直到里根任期結束GDP增長率維持在3.5%以上。8年中標準普爾500指數漲2.3倍,之后經過1987年調整,又走出了長達13年的大牛市。

羅斯福用“新政”帶領美國走出了蕭條,里根最終也開創性地以匪夷所思的新自由主義改革,引導美國人走出滯脹危機并贏得“冷戰”,堪稱“里根革命”,這堪稱是新政以來美國經濟發展史上的第二次革命。但問題是,這是布雷頓森林體系解體后第一次大規模的財政實驗,美國之所以走上財政懸崖的不歸路,里根是始作俑者。

減稅的初始階段,刺激政策需要時間發酵,而財政收入驟減,里根政府的日子是很艱難的。而一屆總統任期只有4年,其新自由主義改革若不能迅速見效,下一屆選情堪憂。好在里根接過的是尼克松和卡特政府的根基,這就使得他有很多政府資產可以在民營化的旗幟下大舉變賣。可資產變賣是一次性的,政府若希望引領經濟持續繁榮,仍舊離不開花錢的老路。于是,“星球大戰”計劃順勢出爐,與蘇聯的軍備競賽助里根政府渡過了供給側改革的難關。

結果是,在前6年的任期中,里根積累的債務就達到了驚人的1.0326萬億美元,超過了1981年以前歷屆總統任期的總和——9143億美元。里根執政時期,美國債務規模連年擴大,由世界上最大的債權國變成最大的債務國。好在里根的運氣好,蘇聯在軍備競賽的壓力下被拖垮,繼任者克林頓得以收獲“冷戰”的紅利。

富豪的盛宴

到了克林頓執政,高額政府債務下,一味減稅再也行不通了,稅收調整變成有增有減。增稅措施除對最富裕階層增收所得稅外,還包括將公司所得稅稅率從1986年稅改后的34%上升到35%,以及對煙酒、高消費增加稅收等。美國“新經濟”的形成與發展,克林頓執政期間制定的一系列稅收政策可以說是功不可沒。截至克林頓卸任,美國財政居然產生了2800億美元的盈余。

可克林頓之后的執政者再也沒有“冷戰”和信息革命紅利可享,美國的債務負擔如同滾雪球,目前已經向著20萬億美元進發。當奧巴馬入主白宮時,美國公共債務占GDP比例為73%,現在這一數字為105%。在一個幾乎難以持續的基礎上再減稅,特朗普還會重續里根的輝煌么?

歷史恐怕難重演。美國著名稅收研究智庫——稅收政策中心(Tax Policy Center)認為,如果特朗普實施新的稅收政策,那么至少會減少美國政府每年2400億美元的收入,而在2016財年,美國政府稅收及其他收入為3.3萬億美元,這意味著政府每年損失7%的收入。華盛頓的另一個智庫稅務基金會則認為,15%的公司稅率將使聯邦收入在10年中減少約2萬億美元。

當然,和美國國債每年上萬億美元的增額比,這似乎還是可以承受的。但隨著財政懸崖一分一厘地長高,美國的財政安全、全世界美元持有人的安全都面臨著日益緊迫的危險。尤其是在小布什和奧巴馬兩任政府的債務累積之后,債務的多米諾骨牌已經越壘越高了。

《紐約時報》一篇評論的標題是《特朗普的稅改計劃將令數萬億美元的財富從美國的保險柜中轉移到富人手上》,《金融時報》的評論則是《美國的富豪民粹主義》,后里根時代共和黨人競選時通過文化問題拉攏基層民眾,立法時卻偏向最富有的1%的人,這是“富豪民粹主義”。譬如遺產稅,因為起征點已經調整到相當的高度,真正被遺產稅影響的只有金字塔最頂尖的那5000多名巨富。而隨著貧富分化越來越顯著,富豪們聚集到手的財富呈加速態勢,美國1%的人口擁有美國40%的社會財富。放任富豪的財富代際相傳,階層固化恐徹底損害美國人人生而平等的國本。又譬如個人所得稅的最高檔稅率下調,及此次減稅還計劃取消替代性最低稅(Alternative Minimum Tax,AMT),這些都明顯是對富人網開一面。AMT本來是針對高收入階層,防止他們利用稅收優惠減免避稅。公開數據顯示,2005年特朗普因為AMT納稅3100萬美元。

本屆美國政府由富人組成,不僅明確無誤地偏袒富人,還置全球經濟現狀的共識于無物。經過奧巴馬政府持續不斷的量化寬松,美國的失業率已經降低到了歷史最低水平,低于5%的失業率已經可以被視為充分就業了。充分就業后若再一味刺激經濟,只會引發工資和物價上漲,對產出于事無補。

特朗普競選總統時藍領工人所表現出的憤怒,很大成分上是因為美國經濟增長的果實都被富人攫取了。皮尤研究中心的報告顯示,2000至2014年,美國中產階層占總人口比例從55%縮減至51%,2014年美國家庭收入中位數比1999年低了8%。而富人的財富卻在飛速增長,皮尤研究中心根據美聯儲30年來的數據得出結論,2013年美國高收入家庭平均財富達到中等收入家庭的6.6倍,2010年是6.2倍,而30年前是3.4倍。

制造業的全球化分工邊緣了發達經濟體中的藍領工人乃至部分白領。中產階級面臨的更大威脅則來自于科技進步:自動化和人工智能。實際上,早在幾十年前,機器就已經開始接替人類的職位了,流水線上的機械臂就已經大量替代了產業工人的雙手。現在,人工智能與機械的結合,有能力逐步取代介于高精技術職位和低技術崗位之間的那些諸如翻譯、咨詢師、工程師和司機等等中產階級的職位,而這些職位構成了美國橄欖型社會的中堅力量。當汽車零部件供應商德爾福和博世在電動化和自動駕駛到來之前艱難轉型的時候,受損害最多的也正是這些工程技術人員。

“在工廠中創造了5萬美元的價值,人類會為這個價值繳稅;如果機器人來做同樣的事情,我們應該對機器人征收同等水平的稅。”人工智能時代大潮來襲,未來機器人必將接替越來越多的人類工作,比爾·蓋茨給出了他的答案。

在瑞士,一項關于將無條件發放基本工資寫入瑞士憲法的動議被公投否決了。可在去年底,芬蘭政府宣布將開始“全民基本收入計劃”試驗,向隨機挑選的2000名工作年齡的芬蘭公民發放560歐元/月的工資,盡管這樣做可能鼓勵懶人,可政府還是希望通過試驗來積累經驗,以應對機器換人危機的到來。

可特朗普政府甩出一頁紙的減稅方案,多處逆潮流而動,難怪《今日美國》新聞網調侃說,特朗普的減稅計劃最大的受益者,就是特朗普自己。