創(chuàng)業(yè)初期攤子不能鋪太大

林楠

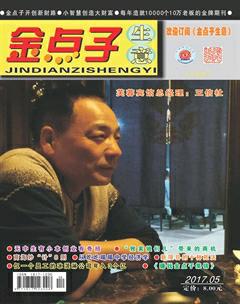

下午5點多,許銘習慣性地拿出手機看了看。當天“回收哥”線上線下的回收數據,準時地發(fā)送到了他的手機上。跟往常差不多,這天的回收量還不錯。平均算下來,“回收哥”的日均回收量已接近30噸。自擔任回收哥(武漢)互聯網有限公司(以下簡稱“回收哥”)董事長至今,許銘一直懸著的心總算落了下來。

2015年7月上線的“回收哥”,最初通過建立APP、微信、網站等線上平臺,提供上門回收廢品服務。然而,發(fā)展不過半年,“回收哥”發(fā)現,回收量跟不上運營成本上升的速度,業(yè)務持續(xù)虧損。2016年4月,“回收哥”開始轉型。半年多以來,公司開始步入正軌。作為創(chuàng)業(yè)公司,“回收哥”遭遇了哪些煩惱?又是如何化解的?

用“互聯網+”收廢品

要說上門收廢品,早巳不是什么新鮮事兒。生活中經常可以看到這樣的場景:一些拉著板車或騎著電動自行車的人,不經意間出現在大街小巷,車上帶著一個高音喇叭,循環(huán)播放著“回收舊手機、舊洗衣機、舊冰箱……”不過,當有著互聯網屬性的“回收哥”上線后,廢品回收市場開始“玩起了新花樣”。不論是廢紙、廢塑料、舊衣服,還是舊手機、舊洗衣機、舊冰箱,也不論廢品數量多少,只要用戶想賣廢品,便可通過“回收哥”的App、微信、網站等線上平臺,實時查看廢品價格指數,選擇廢品種類和重量,填好預約時間和地址等基本信息后,就會有回收人員接單,并按時上門回收。 明碼標價、不挑肥揀瘦、方便,這是“回收哥”的優(yōu)勢。

既然是上門回收,首先得要有足夠多的人參與進來。“回收哥”希望采取自雇與加盟的方式。畢竟,如果全部是自雇人員,人力成本會非常高。傳統回收人員加盟“回收哥”,只要錄入真實姓名、真人頭像、身份證號碼,經相關培訓即可上崗,每做完一單業(yè)務,并將廢品交給“回收哥”后,便可拿到廢品價格20%一50%的報酬。遇上廢紙、廢塑料瓶、廢舊衣物等低值廢品的回收,“回收哥”則會每單給予他們5—10元的補貼。公司成立之初,“回收哥”的運營數據還不錯,日均回收量很快便突破了1噸。2015年底,“回收哥”的業(yè)務范圍,則從武漢擴展到了荊州、天津和深圳4個城市。

沒想到成本這么高

但是,擴張之后,問題也開始慢慢顯現。盡管“回收哥”給出的條件十分誘人,但在加盟這條路上,走得并不順利。對很多傳統回收人員來說,這沒有足夠的吸引力。因為他們以往是憑借區(qū)域壟斷和價格不透明的方式獲取利潤,“回收哥”則恰好打破了這兩種優(yōu)勢。不僅如此,因涉及上門服務,用戶時常會擔心財產和人身安全問題,而作為平臺的“回收哥”,對加盟的回收人員無法完全掌控。

發(fā)展到后期,“回收哥”的回收人員基本上是自雇,這又導致成本急劇上升。那時“回收哥”采取的運營模式是:在4個城市,分別投放多個自建的“移動回收面包車隊”,每輛車上各有一名司機、回收人員和搬運工。但受成本影響,自建隊伍的密集度遠不能覆蓋用戶碎片化的需求。因此,這些面包車滿城跑,每接到一個訂單,就由相對較近的車輛完成訂單。更嚴峻的情況是,“回收哥”雖然吸引了一部分用戶,但很多潛在用戶如環(huán)衛(wèi)阿姨和小區(qū)清潔工,根本就不會用智能手機,更別提通過線上平臺下單了。

“回收哥”陷入了兩難境地:一方面物流、人員等運營成本過高,導致持續(xù)處于虧損狀態(tài);另一方面,用戶和回收量的增長速度,遠遠跟不上運營成本的上升速度,導致造血能力不強。“上門回收這個大方向沒有錯,關鍵是運營模式有問題,導致成本過高。”許銘解釋,越發(fā)展就越“輸血”,有點扛不住了。

攤子不能鋪太大

這一狀況,讓“回收哥”的母公司格林美股份有限公司(以下簡稱“格林美”)有些坐不住了。近年來,格林美的產能不斷擴大,但同時,再生資源的可利用量無法跟上。這與國內居民尚未養(yǎng)成垃圾分類的習慣有關,很多人甚至隨意丟棄廢舊家電等。格林美等再生資源企業(yè),大多依靠傳統走街串巷的回收人員回收廢品。

格林美顯然希望“回收哥”能大干一場,在為自己服務的同時,未來也能成為全國領先的廢品供應商。但是,“回收哥”運營半年來,不論是收到的廢品數量,還是在降低成本方面,都不是太讓人滿意。“既然運營模式有問題,就需要一切推倒重來。”許銘說,當務之急是要迅速“止血”。

幾輪討論后,格林美決定不再控股“回收哥”,而是引入戰(zhàn)略股東,自己成為第二大股東。在許銘看來,盡管格林美“退居”二線,使得“回收哥”沒有了上市公司的靠山,但在某種程度上,這也許更有利于“回收哥”的快速轉型。

“創(chuàng)業(yè)講究靈活和隨機應變,上市公司講究流程和標準,以往兩者在制度和管理上有沖突,當出現問題時不能快速應對。”許銘說,“回收哥”現在反而能輕裝上陣。

究竟該如何“止血”呢?

“首先要承認服務能力有限,將上門服務局限于一些試點片區(qū)。”許銘認為,要改變以往“一開始攤子就鋪太大”的方式,慢慢從試點鋪開。

以武漢為例,“回收哥”通過此前的線上數據,選出了用戶需求較高的常青花園、百步亭社區(qū)、東亭社區(qū)等幾個試點片區(qū),開展上門回收服務。同時,將以往“一車三人”模式改為“一車一人”,即回收人員、司機、搬運同為一人,“一車一人”固定負責各自片區(qū)的上門回收服務。許師傅也從“回收哥”的一名司機變成了回收人員。他告訴《支點》記者,固定在一個片區(qū)跑后,就算出現“幾個塑料瓶就下單的情況”,整體算下來還有得賺。

線上線下全渠道布局

許銘深知,光“止血”還不夠,還得“造血”。只有讓用戶量快速漲起來,公司才能可持續(xù)發(fā)展。既然很多潛在用戶不用線上平臺,那么就用線下渠道去接近他們。于是,“回收哥”在試點片區(qū)的基礎上,又布局了線下回收超市。很快,這一招便有了效果。

何香芝是常青花園一家便利店的老板,她常常會存放紙盒、塑料瓶這樣的廢品。在沒有“回收哥”線下回收超市之前,她一般是等積攢到一定數量后,將廢品拉到相對較近的回收亭去賣,或是等待偶爾會出現的“板車大軍”來了才賣掉。不過,她總覺得,第一種方式常常要花費自己較多時間,而“板車大軍”又不容易碰到。何香芝透露,如今店門口就有一家“回收哥”線下回收超市,她不用積攢廢品占位置,每天都能把廢品拿過去賣掉。

許銘表示,“回收哥”線下回收超市起到的作用遠不止這些,還能促進線上線下用戶之間的相互導流。比如,當線上用戶積攢一定廢品后,如果總量不太多,“回收哥”就以獎勵碳積分兌換生活用品的方式,鼓勵他們自己拿到線下回收超市來賣;針對那些通過線下回收超市了解到“回收哥”的用戶,當他們積攢的廢品總量較多時,教他們通過線上平臺下單。

“現在,‘回收哥的運營成本不斷下降,用戶量和廢品回收量也在快速增長。”許銘透露,目前公司日均回收總量已突破了30噸。當試點片區(qū)模式成熟后,會由點及面覆蓋各城市區(qū)域。

未來想做社區(qū)管家

不過,許銘也坦言,雖然“回收哥”的整體運營情況在逐漸變好,虧損也在持續(xù)收窄,但依然沒有盈利。他認為,“回收哥”還需進一步變革,讓運營變得更加順暢和高效。

大客戶,便是變革的方向之一。

許銘稱,“回收哥”成立之初積累了一批寫字樓的大客戶,從他們那里收到的廢品量有時比一個小區(qū)還多。因此,“回收哥”在考慮設立大客戶上門服務試點區(qū)域,操作方式和小區(qū)試點類似,同樣采取“一車一人”固定負責各自片區(qū)的上門回收服務。線下回收超市智能化,則是另一個選擇。許銘認為,面對人力成本不斷上升的現實,運營只有變得智能化,壓力才不會那么大。