生態文明制度體系研究

——以江蘇省為例

路暢,許可,劉偉京,朱玫,劉曉華,王遠*

(1. 南京大學環境學院,污染控制與資源化研究國家重點實驗室,南京 210023;2. 江蘇省生態環境評估中心,南京 210036;3. 江蘇省太湖水污染防治辦公室,南京 210024)

生態文明制度體系研究

——以江蘇省為例

路暢1,許可1,劉偉京2,朱玫3,劉曉華2,王遠1*

(1. 南京大學環境學院,污染控制與資源化研究國家重點實驗室,南京 210023;2. 江蘇省生態環境評估中心,南京 210036;3. 江蘇省太湖水污染防治辦公室,南京 210024)

生態文明制度體系是由制度構成的一個相互配合、有機聯系的整體。本文基于文獻統計分析與實地調研咨詢,從廣義和狹義層面,分別對生態文明制度進行梳理。根據國家生態文明建設需求與省級層面實際情況,本文將廣義的生態文明制度體系分為源頭保護制度體系、損害賠償與激勵體系、追責考評制度體系和污染治理制度體系四大板塊,并針對國家與省級重點生態文明制度,構建生態資源保護制度鏈與污染防治制度鏈。同時,對制度地位、制度銜接、相互關系及其優化選擇進行分析,以提高環境管理效能,推進生態文明研究縱深發展。

生態文明;制度體系;省級層面;生態資源;污染防治

引言

十八屆三中全會以來,制度建設的重要性愈見凸顯。2015年4月發布的《關于加快推進生態文明建設的意見》中明確指出,以健全生態文明制度體系為重點。建立系統完整的生態文明制度體系,既是全面深化改革的重要內容,又是加強生態文明建設的核心任務[1]。

目前關于生態文明制度體系分類方面的探討,主要有以下三種思路:一是從管理控制手段和經濟激勵手段兩個層面進行劃分、梳理,分類清晰,但尚不能構建完整、系統的生態文明制度體系網絡。二是按政府、企業、公眾的對象來劃分,但這樣一方面生態資源保護類制度不易歸入,另一方面有些制度涉及多方面、多環節,難以單一歸入某一對象。三是按照源頭保護、損害賠償、責任追究、環境治理與生態修復將制度進行分類。

本文則將生態文明制度體系分為廣義構成和狹義構成。廣義上,生態文明制度體系分為源頭保護制度體系、損害賠償與激勵體系、追責考評制度體系和污染治理制度體系四大板塊。狹義上的生態文明制度體系則由核心制度組成,包括生態資源保護制度鏈與污染防治制度鏈。狹義、廣義層面相結合,初步構建一個產權清晰、多元參與、激勵約束并重、系統完整的生態文明制度體系。

此外,本文著力解決的科學問題是:制度在體系中占據什么樣的地位?制度之間存在怎樣的協同或制衡關系?如何設計制度體系從而使制度充分發揮作用,并避免制度的低效甚至失效?

1 生態文明制度體系現狀與問題分析

1.1 全國生態文明制度體系建設進展

我國的環境保護制度始于20世紀70年代,經歷了始創階段、深化發展階段、全面形成階段這樣一個逐漸成熟、完善的發展過程,核心議題逐漸由環境保護提升為生態文明建設[2],歷史沿革如表1所示。從十八大開始,我國進入生態文明建設新時期,但當前我國仍處于現代生態文明制度體系構建的初始階段。

表1 全國生態文明制度體系建設歷史沿革

1.2 省級層面生態文明制度體系進展

與國家層面生態文明制度體系相對應,江蘇省環境保護與生態文明體系也經歷了一個從探索、發展到新時期這樣一個不斷完善的過程。現對此進行簡要回顧(表2)。

表2 江蘇省生態文明制度體系歷史沿革

2 生態文明制度體系存在不適應性

當前生態文明制度體系面臨嚴重的制度短缺和制度失效,生態文明制度需求得不到充分有效的表達和傳遞[4],主要表現在如下兩個方面:

2.1 制度體系建設的缺陷

一是制度體系不健全,制度缺失與缺陷并存。在制度覆蓋層面,生態文明制度體系缺乏總體設計,且存在制度短缺,體系內容不夠系統、完善。根據十八屆三中全會提出的要求,生態文明制度體系的覆蓋面應囊括源頭保護、損害賠償、責任追究、環境治理與后續修復制度,尤其需注意源頭的防治,秉承“預防為主,事后補救為輔”的原則[5]。然而源頭防治層面制度匱乏,如自然資源資產產權制度與用途管制制度的建立剛剛起步,在用途管制方面除耕地之外的生態空間沒有得到嚴格的用途規范,資源環境產權理論體系尚不完善。此外,污染控制制度目前主要針對常規污染物的控制,而對于潛在危害人體健康的污染物控制缺乏制度安排[6]。

二是制度地位、制度間關系有待厘清。目前生態文明制度體系中已有制度呈現嚴重的碎片化,制度之間缺乏有效配合,關于制度間關系與制度定位的相關理論研究較為欠缺。若制度的法律地位不明晰,將導致對該制度本身的價值、地位把握不準確,易造成實際操作中出現誤差[7]。如排污許可證等制度在生態文明制度體系中沒有明確的法律地位,與總量控制制度間的關系未能厘清,以致實施多年卻收效甚微。一方面,排污許可證地位不明、法律權威不足,仍游離于直接管制與經濟激勵機制之間;另一方面,盡管制度設計的初衷是作為一項獨立制度,貫穿污染防治全程。但實際排污許可證制度更多地充當了總量控制的附屬制度,而非如預期設計的稱謂一項獨立的環境管制措施。

2.2 制度執行過程的缺陷

一是制度失效,重要制度執行效果欠佳。排污許可證制度在江蘇率先開展,卻由于發放時間滯后,排污許可量過于寬松,執法威懾力不足,收效甚微。排污交易制度執行面臨困境,一方面排污權交易市場面窄,目前僅在一級市場上開展工作;另一方面排污權交易和污染減排的結合不佳。生態紅線一方面內涵與邊界有待明確,另一方面分部門、分區域的多頭監管模式,增加了實施難度;此外紅線制度如何與現有的自然保護區、風景名勝區、重點生態區等生態保護制度相協調,也是個亟待解決的問題。生態補償制度則具有以下問題:①實施依據不足,缺乏統一界定;②補償標準不全面,僅按污染因子排放量補償尚不能達到雙向補償目的;③補償范圍仍需擴大,融資渠道有待多樣化;④補償主客體不明確,“責任地區”的表述過于空泛。

二是由于思想意識層面生態文明價值觀不夠強烈,制度執行受阻。長期以來,未計入資源消耗與環境損失價值的GDP依然是衡量經濟發展的核算指標,綠色GDP的概念及相關理論提出多年卻依舊尚未進入政府政績考核體系。政府機構的人才培養及教育也往往側重于經濟發展、領導決策能力等方面,而在生態文明制度及生態科技知識提升方面存在短板,具有專業生態知識的領導人才培養上仍存在缺口[8]。

3 生態文明制度體系設計

生態文明建設具有的高度多樣性和復雜性,決定了我國必須建立系統、完整的制度體系[1]。產權清晰、多元參與、激勵約束并重、系統完整是生態文明制度體系設計的要求。

3.1 廣義層面制度體系梳理

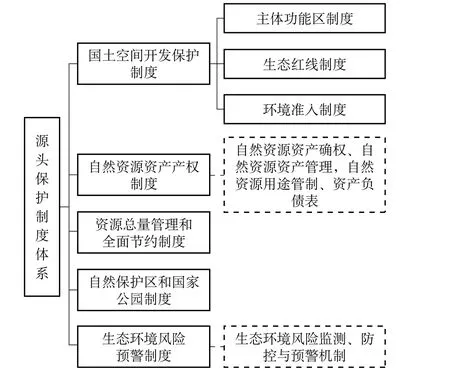

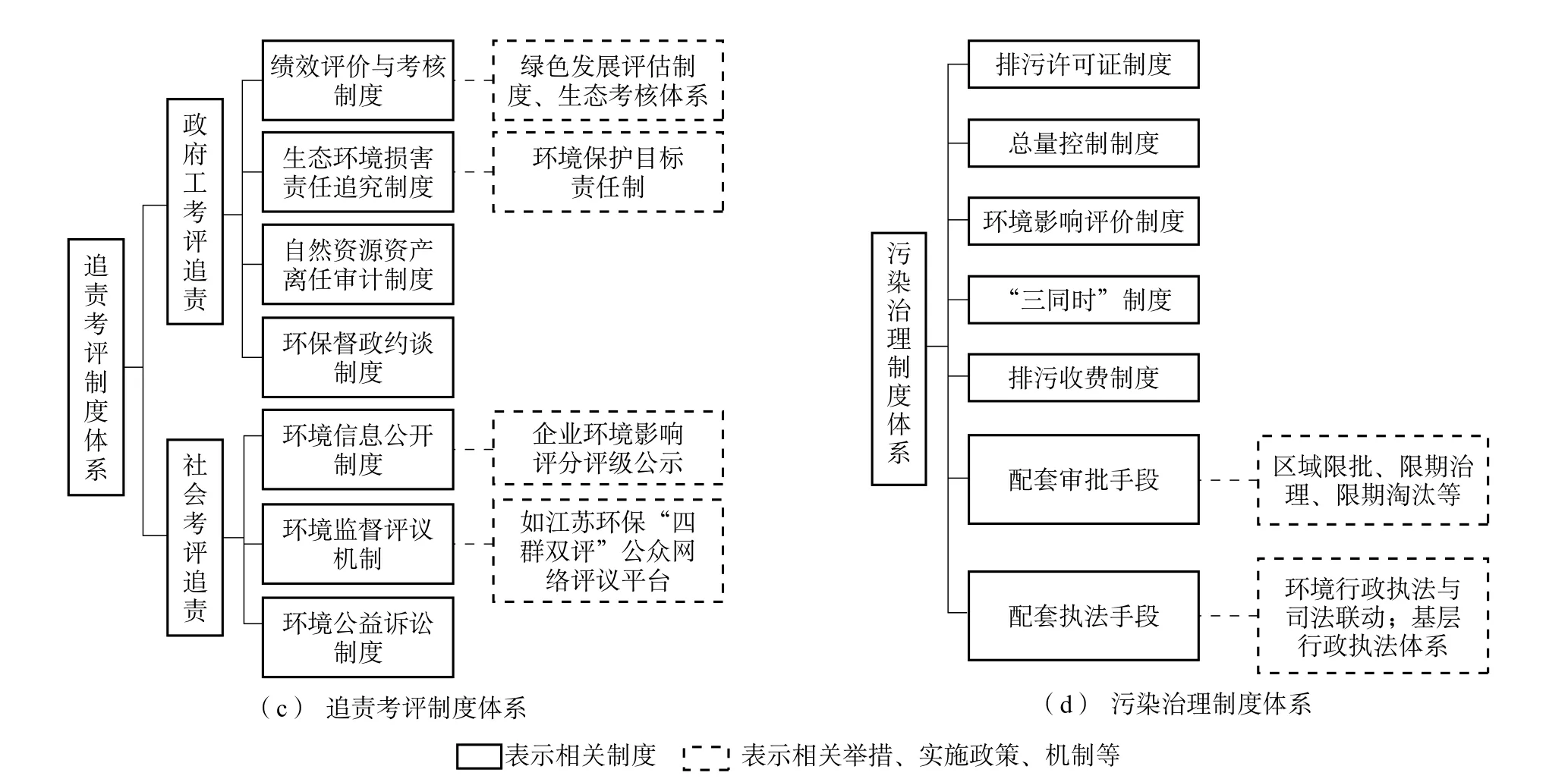

黨的十八大報告指出,加強環境監管,健全生態環境保護責任追究制度和環境損害賠償制度[20]。黨的十八屆三中全會則進一步明確提出“必須建立系統完整的生態文明制度體系,實行最嚴格的源頭保護制度、損害賠償制度、責任追究制度,完善環境治理和生態修復[9]。本文對廣義含義的生態文明制度進行梳理,將制度體系分為以下四大版塊(圖1):源頭保護制度體系(圖1(a))、損害賠償與激勵體系(圖1(b))、追責考評制度體系(圖1(c))和污染治理制度體系(圖1(d))。

(a) 源頭保護制度體系

(b) 損害賠償與激勵體系

圖1 生態文明制度體系四大版塊

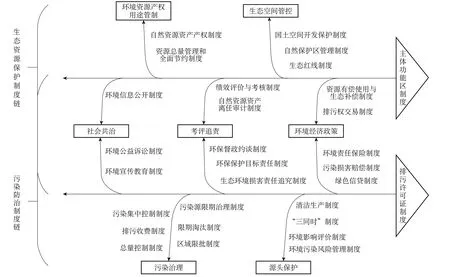

3.2 狹義層面重點制度鏈設計

狹義內涵的生態文明制度都屬于有法律、法規、條例等國家級或省級正式文件做支撐的重點制度。將生態文明制度體系分為生態資源保護制度鏈和污染防治制度鏈,這兩條制度鏈又分為生態空間管控/源頭保護、產權用途管制/污染治理、環境經濟政策、考評追責、社會共治五個部分。

圖2 生態資源保護制度鏈(上)和污染防治制度鏈(下)

根據各制度的不同地位,引入管理學中的魚骨圖,以主體功能區制度為核心,構建生態資源保護制度鏈,包含生態空間管控、環境資源產權用途管制、環境經濟政策、考評追責、社會共治等層面的制度(圖2上部分);以排污許可證制度為核心,構建污染防治制度鏈,包含源頭保護、污染治理、環境經濟政策、考評追責、社會共治等層面的制度(圖2下部分)。兩條制度鏈在社會共治、考評追責、環境經濟政策這三方面包含共同的制度。下面對其中的制度地位做簡要分析:

在自然資源保護制度鏈中,主體功能區制度屬于核心制度,生態空間管控和環境資源產權用途管制制度屬于源頭管控層面的制度,對于妥善處理保護與發展的關系、從根本上預防和控制各種不合理的開發建設活動對生態功能的破壞、構建生態安全格局具有重要作用[10]。反映了國家從源頭層面采取措施保護生態資源的制度建設導向。其中,生態紅線制度屬主導性制度。

在污染防治與控制制度鏈中,排污許可證制度屬于核心制度,是從源頭進行環境控制的主要措施,有機銜接了環評審批、“三同時”驗收、總量減排、排污權交易、排污收費、限期治理等環境管理制度[11]。總量控制制度在污染防控制度體系中屬主導制度。

4 制度銜接及其優化選擇

4.1 生態資源保護制度鏈

主體功能區制度與國土空間開發保護體系。主體功能區劃是我國國土空間開發的戰略性、基礎性和約束性規劃,是我國經濟社會發展的空間總體安排[12],是國土空間開發保護的核心制度。其中,生態紅線的劃分與全國主體功能區劃相銜接,實質上是在主體功能區劃指導下實施生態空間保護和管控的細化。當前還需進一步研究厘清重點生態功能區與生態紅線的相互關系,也需要從生態系統的完整性和連通性出發,對城市化地區和農業空間劃分生態紅線,并在優化開發區域和重點開發的生態空間劃入生態紅線[12],加快推動構建生態功能保障基線、環境質量安全底線和自然資源利用上線三大體系,嚴格落實主體功能區規劃[21]。

主體功能區制度與環境資源產權用途管制。環境資源用途管制制度是對國土空間內的自然資源按照生活空間、生產空間、生態空間等用途或功能進行監管。用途管理的實質是功能管理,須通過國土空間的功能區劃和環境功能來劃定和落實[13]。結合不同的環境功能區劃要求、不同用途和功能,各有側重地對自然資源施行不同的用途管制:在重點開發區域重點考核工業和服務產品價值;在優化開發區考察資源效率;在限制開發區域尤其重點生態功能區與禁止開發區域主要核算生態產品價值,淡化甚至取消GDP考核[14]。

主體功能區制度與環境經濟政策。主體功能區的劃分造成產業上的限制,尤其對于限制和禁止開發區域,為實現其提供生態服務的主體功能,這兩類區域將面臨一定發展機會的喪失與生態恢復的支出[15]。這種“非帕累托改進”式改革必然會不同程度地對相應利益集團帶來損失[16],需施行相應的經濟激勵或生態補償政策,將外部性內部化,從而減小改革阻力。建議對利益集團進行直接補償,包括對財政收入受損的地方政府的補償,對轉移人口經濟損失的補償措施,對生態恢復項目、環境基礎設施建設運營項目的財政優惠與激勵措施等[17]。

4.2 污染防治制度鏈

排污許可證制度作為污染防治制度鏈的核心制度,從源頭保護、污染治理、經濟政策等方面,有效地將“三同時”驗收制度、排污權交易、總量控制、限期治理、排污收費等制度串聯起來。建立以許可證制度為核心的污染防治綜合管理體系,統一污染源監管數據,是推進生態文明制度改革的重要方向。

排污許可證制度與環評“三同時”制度。不同于排污收費等排污行為發生之后的管理措施,環境影響評價制度和“三同時”制度是在工程建設使用前的預防性措施,也是許可證發放的限制性條件[18]。一方面,建議增加環評、“三同時”制度中與許可證制度銜接的規定;另一方面,建議實行環評備案制度,將環評文件作為核發排污許可證的重要依據,在環評文件備案時,同步申領施工排污許可證,將施工排污許可證直接作為排污單位項目建設的許可憑證。

排污許可證制度與總量控制。理論層面,排污許可證的種類不限于總量控制下的排污許可證。作為一項獨立的制度,排污許可證制度可以與濃度控制相結合使用,亦可與其他環境制度,如污染物排放總量控制、環境標準等配套使用。而實際層面,排污許可證制度直接與總量控制掛鉤,其功能在一定意義上只是充當了排污申報登記制度和總量控制制度的補充手段。如今在以排污許可證制度為核心的污染防控制度鏈中,則是以改善環境質量為導向,而非僅局限于總量控制。通過排污許可證制度減少污染源從建設到運行整個過程的排放量,降低各個環節的污染水平[19]。

排污許可證制度與排污權交易制度。包括排污權交易、環境信用體系在內的環境經濟政策,與許可證制度配合使用,以經濟激勵或損害賠償的形式,從而促使環境外部不經濟性內部化。排污許可證制度對于排污權交易制度,是分解、落實污染物減排目標與開展排污權有償使用、交易的一項重要管理手段。通過排污許可證制度將指標明確地分解給排污單位,并通過許可證管理來規范排污單位的排污指標申購與交易行為[11]。此外,嚴格排污許可證管理還有助于推進排污權有償使用和交易工作,有助于全社會的污染治理成本的下降和環境污染總量控制目標的實現,從而促進全社會經濟效率的最大化。

5 總結

十八大以來,我國生態文明建設穩步推進,但當前生態文明制度方面的研究多集中于具體制度上,而對于制度體系框架、制度地位與關系、制度間配合等問題的研究還不夠充分。本文回顧了全國及省級層面生態文明制度體系的建設進展,分析了制度體系存在的缺陷;從廣義層面,將生態文明制度體系分為源頭保護制度體系、損害賠償與激勵體系、追責考評制度體系和污染治理制度體系四大板塊;再從狹義層面,將重點制度梳理出生態資源保護與污染防治兩條制度鏈,并對制度地位、制度銜接、相互關系及其優化選擇進行初步分析。

當前新常態下生態文明制度體系的發展仍然面臨繁重的任務,仍需完善生態文明制度研究框架,深入研究重點制度及其實施機制的銜接與配合,發揮制度體系的效益而避免制度“碎片化”,從而推進生態文明建設縱深發展,實現人與自然和諧發展、綠色發展、永續發展的現代化建設新格局。

[1] 夏光. 用嚴格的制度體系保護環境[N]. 經濟日報, 2013-11-28.

[2] 朱留財, 張雯, 陳蘭, 等. 以生態環境制度體系創新推進生態文明治理制度轉型[J]. 環境保護, 2015, 43(11): 22-25.

[3] 李苑. 長江流域保護是否需要單獨立法?[N]. 中國環境報, 2014-07-23.

[4] 沈滿洪. 生態文明制度建設: 一個研究框架[J]. 中共浙江省委黨校學報, 2016, 32(1): 81-86.

[5] 梁風娟, 李龍強. 生態文明制度體系建設的現實依據、問題及措施探析[J]. 太原城市職業技術學院學報, 2015(8): 146-147.

[6] 孟偉, 孫啟宏. 試論生態文明建設背景下我國環境管理制度創新[J]. 環境保護, 2015, 43(1): 34-37.

[7] 劉源. 我國排污許可證制度現狀分析及完善[D]. 上海: 上海交通大學, 2011.

[8] 蔡永海, 謝滟檬. 我國生態文明制度體系建設的緊迫性、問題及對策分析[J]. 思想理論教育導刊, 2014(2): 71-75.

[9] 杜艷艷, 董貴成. 生態文明制度體系初探[J]. 理論月刊, 2015(2): 173-176.

[10] 江蘇省人民政府. 省政府關于印發江蘇省生態紅線區域保護規劃的通知[EB/OL]. (2013-10-11). http://www.cnki. net/KCMS/detail/detail.aspx?FileName=JSZB201323002&D bName=CJFQ2013.

[11] 金浩波. 排污許可制度助力江蘇排污權交易[J]. 環境經濟, 2011(10): 53-55.

[12] 饒勝, 張強, 牟雪潔. 劃定生態紅線創新生態系統管理[J]. 環境經濟, 2012(6): 57-60.

[13] 王瑋. 自然資源資產產權制度十問?[N]. 中國環境報, 2013-11-29.

[14] 郭嘯. 淺議生態文明建設法律制度的建構[J]. 法制與社會, 2014(15): 54-55, 59-59.

[15] 陳辭. 基于主體功能區視角的生態補償機制研究[J]. 生態經濟(學術版), 2009(2): 79-81.

[16] 董小君. 主體功能區建設的“公平”缺失與生態補償機制[J]. 國家行政學院學報, 2009(1): 38-41.

[17] 許開鵬, 王晶晶, 遲妍妍, 等. 基于主體功能區的環境紅線管控體系初探[J]. 環境保護, 2015, 43(23): 31-34.

[18] 韓冬梅, 宋國君. 水點源, 排污許可證制度如何設計?[J]. 環境經濟, 2015(ZA): 10-12.

[19] 趙若楠, 李艷萍, 扈學文, 等. 排污許可證制度在環境管理制度體系的新定位[J]. 生態經濟, 2014, 30(12): 137-141.

[20] 常紀文.生態文明建設評價考核的黨政同責問題[J].中國環境管理,2016(2): 16-23.

[21] 張修玉,李遠,石海佳,等.試論生態文明制度體系的構建[J].中國環境管理,2015(4): 38-42.

Research on Ecological Civilization lnstitutional System: Take Jiangsu Province as An Example

LU Chang1, XU Ke1, LIU Weijing2, ZHU Mei3, LIU Xiaohua2, WANG Yuan1*

( 1. State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, School of the Environment, Nanjing University, Nanjing 210023; 2. Jiangsu Provincial Ecological Assessment Center, Nanjing 210036; 3. Jiangsu Provincial Office for Water Pollution Control of Tai Lake Basin, Nanjing 210024 )

Institutional system of ecological civilization is an interrelated and cooperating whole. Based on statistical analysis of documents, field investigations and consultations, ecological civilization system was sorted out from the broad and narrow level in this paper. According to the national ecological civilization construction needs and the actual situation at the provincial level, broad sense ecological civilization institutional system was divided into four plates: the system of protection from the source, the system of compensation and incentive, the system of accountability and evaluation, and the system of pollution control. As for national and provincial key ecological civilization systems, the system chains of ecological protection and pollution prevention were established. Moreover, the system status, system convergence, mutual relations, and optimization recommendations were analyzed to increase the effectiveness of environmental management and promote the study of ecological civilization more deeply.

ecological civilization; institutional system; provincial level; ecological resources; pollution control

X22;F205

1674-6252(2017)01-0063-07

A

10.16868/j.cnki.1674-6252.2017.01.063

江蘇省環境保護廳重點課題——“江蘇省生態文明體制改革近中期規劃和實施方案”項目(2014041)。

*責任作者: 王遠(1975—),男,副教授,博士,碩土生導師,南京大學環境學院,主要從事環境規劃與管理、環境經濟與政策方面的研究,E-mail: ywang@ nju.edu.cn。