董卿:塵囂之外的朗讀者

周甜

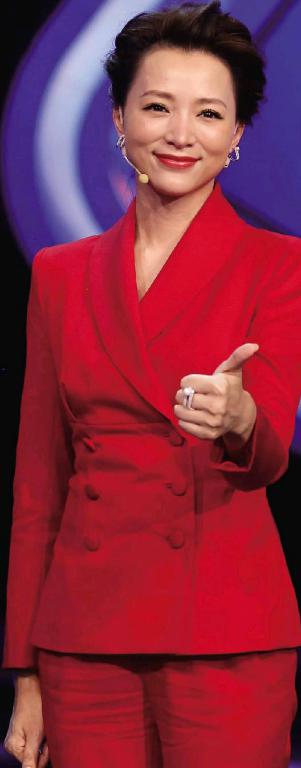

在此之前,人們對于董卿的認識都來自春晚以及類似的各臺晚會,那是一個已經固定的形象認知。但是《朗讀者》卻讓人們重新發現了董卿。相較于晚會上的表現,“重啟”后的董卿,真實又真摯。

音樂響起,舞臺后方的一扇門緩緩打開,董卿站在那扇門的后面,抬頭微笑,全場觀眾起立鼓掌,在所有人的目光中,董卿走向了舞臺中央。

“古往今來有太多太多的文字,在描寫著各種各樣的遇見。‘蒹葭蒼蒼,白露為霜;所謂伊人,在水一方。這是撩動心弦的遇見。‘這位妹妹我曾經見過,這是寶玉和黛玉初見面時歡喜的遇見。‘幸會,今晚你好嗎?這是《羅馬假日》里安妮公主糊里糊涂的遇見。‘遇到你之前,我沒有想過結婚,遇到你之后,我結婚沒有想過和別的人。這是錢鐘書和楊絳之間決定一生的遇見。”

這段話是《朗讀者》節目第一期以“遇見”為主題的節目開場語。董卿在講這段話的時候,李云迪在一旁為她鋼琴伴奏。這是《朗讀者》音樂總監姚謙的創意。在他看來,董卿說話自帶情感旋律,最不干擾她又能最好地支撐她的就只有鋼琴了。

《朗讀者》舞臺上的董卿和春晚舞臺上的董卿不太一樣。她不再身穿華服,也不再把發髻高高豎起,她穿著一身淺粉色套裝,搭配白色的絲質圍巾。她所講的那些話也不再是導演給她的主持人文稿,她開始講她心里的話。這一次,她的身份是主持人兼制作人。

自2005年第一次登上央視春晚舞臺至今,董卿已經連續主持了12屆春晚。而對于她本人,人們似乎并不了解。2017年,隨著《中國詩詞大會》和《朗讀者》兩檔綜藝的陸續熱播,主持人董卿也隨之走紅。在“央視一姐”的頭銜之外,她又被賦予了“才女”“女神”和“央視網紅主持人”等新的標簽。

“原來你是一個這樣的董卿啊。”很多人開始感嘆,從事主持行業21年,進入中央電視臺15年,站上春晚舞臺12年之后,董卿開始被大眾二次發現和認識。

“高而不冷”

做了制作人后,董卿坦言自己的生活發生了很大改變。她有一個習慣,手機從不帶進臥室,她的臥室里沒有電子產品,只有紙質書籍。可最近這個多年的習慣被打破了,她需要通過手機和很多人保持聯系,獨處的時間幾乎沒有了,這讓她有點苦惱。

《朗讀者》節目所有嘉賓的朗讀文本都需要董卿一一過目,工作人員通常會把文稿打印出來拿給她,她說自己看稿子沒法看電子版的,那樣的話她一個字也記不住。她必須得看到白紙黑字,在上面寫寫畫畫,那樣讓她覺得踏實。這是她20多年前剛開始做主持人時就養成的習慣,改不過來了。

“以我的價值觀來說,這也許是你一生當中做的最有意義的一件事。對了,忍不住要告訴你,丹麥有一個3萬人的小城市,它每年有60個作家節,你可以帶著小組去拍點東西。那里的酒吧都在讀,到處是聽的人,就像看歌劇、看電影。他們生活里有一頓飯,是耳朵的飯。”作家畢飛宇在《朗讀者》播出后給董卿發來短信。

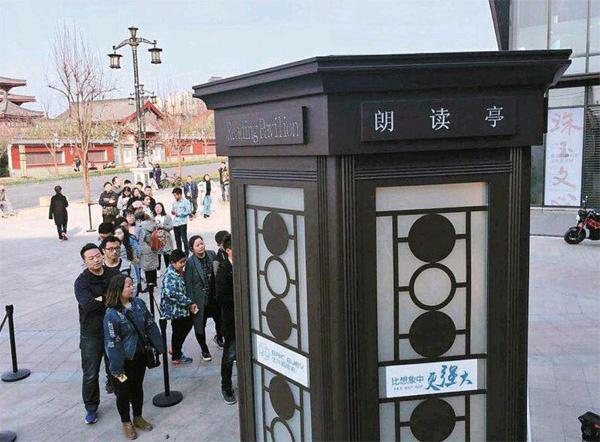

這樣的贊美董卿最近收到了很多。而在節目策劃階段,對于《朗讀者》,除了支持,還有一些質疑的聲音。“這個東西太有文化了,太高冷了。”前期開策劃會時,有人這樣說。“我們要對觀眾有信心,對自己有信心。”董卿隨即回了這句。《朗讀者》的總導演之一劉欣對這個場景記憶深刻。“你跟所有人妥協,你得到的東西絕對不是你想要的,必須是在最有壓力的時候咬緊牙關,出來的東西才是你想要的。”和董卿合作后,劉欣發現董卿是一個努力又較勁的人。

2016年3月份,董卿第一次跟劉欣提起《朗讀者》的節目創意,當時只是一個初步想法,還不明確。不過劉欣記得,“高而不冷”是董卿一直強調的觀點。“它是綜藝節目,但它不娛樂;它是文化節目,但它不沉悶;它以情感為表達載體,但它很勵志。即使落淚,也是有力量的。”在央視綜藝頻道總監郎昆看來,這是董卿的高明之處。節目播出后引發的熱度超出了董卿的預料。她預期的受眾群是50后、60后、70后和80后,讓她沒想到的是90后和00后成了《朗讀者》的主力觀眾。

郎昆和董卿相識20年了,他曾擔任2005年春晚總導演,那年也是他的一通電話,董卿站上了春晚的舞臺。“董卿不是一個簡單的主持人,她實際上是一個電視人,一個傳媒人,一個地地道道的文化人。她只不過是以主持這個方式來切入。”

郎昆覺得董卿是敏銳的,她及時抓住了朗讀復蘇的潮頭。而《朗讀者》也正符合了中央電視臺文化示范的目標。

“我來了”

節目前期策劃階段,董卿請來很多人,圈里的圈外的,有名的沒名的。她有一個厚厚的名單,同行白巖松、作家劉震云和導演陸川都在她的名單里,她說自己就像祥林嫂一樣見誰就說,她需要在反復的闡述中理清自己的思路。這期間,郎昆帶著董卿去全國各地做節目推廣,面對企業、媒體和觀眾代表,董卿講了十多次。大概到了2016年底,“為誰讀,誰來讀,讀什么,怎么讀。”董卿把這個線梳理得很清晰了,郎昆說那時候他就預料到了,董卿會贏。

在郎昆的印象里,董卿對自己從不放松,“大到春晚,小到日常欄目,有的主持人忙了或累了之后會對付,董卿從來不對付,非常奇怪這個人。”董卿經常來郎昆的辦公室,一坐就是兩三個小時。“今天貌似解決了,回家琢磨琢磨覺得不對又回來重新跟你談,一件事沒弄對,她都跟你沒完。”

“要么在臺上主持,要么在臺下為臺上的主持做準備。”這是董卿一直以來的工作狀態。籌備《朗讀者》這一年里,臺下的工作她通常是和團隊一起完成的。而此前她唯一的身份是主持人,臺下的工作她都自己在家里完成,沒有人知道她都做了哪些功課。她經常在書房一坐就是一整天,除了吃飯和上廁所,一天都不離開那把椅子。

春晚直播之前,她一個人待在書房,想象著全國觀眾就在她的面前,“中國中央電視臺”“親愛的觀眾朋友們”她開始大聲練習,“那音量之大,估計樓上樓下的鄰居都早于全國觀眾聽到了我的串聯詞。”董卿開玩笑說。“這些話在我嘴巴里滾了上百遍,上臺才有那個底氣。”玩笑過后,董卿說。

2004年底,距離2005年春晚不到一個月,董卿接到了時任春晚總導演郎昆的電話,得知自己被任命為當年春晚主持人。董卿曾在一檔電視訪談節目里回憶,當時已經是晚上十一二點了,她剛搬新家,正在掃地,灰頭土臉,疲憊不堪。“謝謝郎導。”掛掉電話的那一瞬間,她開始拿著掃帚在屋里轉圈。“已經累癱了,但那一刻,覺得自己還可以再搬一次家。”

“這里是中央電視臺2005年春節聯歡晚會的直播現場。”那一年,董卿搭檔李詠,周濤搭檔朱軍,組成了春晚新的主持陣容;董卿一身紅色禮服,第一個開口說話。她記得那年他們四個人是站在升降臺上,“嘩的一下,升上來了,嘩的一下,走到臺前了。”如今董卿回憶,她當時心里就一個聲音,“我來了。”

這是董卿調到央視文藝頻道的第二年,來央視的第四年。董卿是1994年進入主持行業的,當時浙江電視臺招聘主持人,她陪朋友考試,自己卻意外被錄取。帶著新人的熱情和新鮮感,她又做主持又做編導,她形容這是一段“如魚得水”的日子。兩年后在父母的建議下,她順利通過考試,成為上海東方電視臺的一名主持人。1996年央視春晚在上海開設了分會場,當時董卿負責場務工作,那是她和春晚的第一次近距離接觸。

郎昆和董卿的第一次見面也是在那個時候。郎昆回憶,當時他去上海東方電視臺出差,董卿還是一個小女孩,去電視臺門口接他。8年之后,2004年,央視開辦音樂頻道,舉辦了一個直播音樂會,董卿是那場音樂會的主持人。郎昆也是在那個時候覺得董卿可以登上更大的舞臺。

當年恰逢倪萍退出春晚,“必須有人接上去,而且這個人不是臨時接一兩年,她一站可能就是10年甚至15年。”如今郎昆坦言,當年選董卿,是有一點冒險,但又充滿期待,“就覺得董卿行。”

也是這個時候,董卿找到了主持人的職業滿足感。“你說的每一句話,你的優點會被無限放大,給了我特別大的動力。我特別清晰地知道了我要做什么,我能做什么,我是誰,我的邊界在什么地方,我是不是還可以拓寬我的邊界。”

她主持《歡樂中國行》,在一個城市只待一天,其實哪兒也去不了,但她需要在臺上做到“口吐蓮花”,讓觀眾感覺到她哪兒都去了。從入住酒店開始,她先是翻酒店的旅游小冊子,然后看當地提供給她的素材,再加上上網查資料。“哎呀,你對我們這兒真的太了解了。”聽到當地人這樣的回饋,董卿覺得她完成了她的工作。

眼淚是寶貴的但不是唯一

觀眾開始習慣了晚會中的董卿,就如同她自己也習慣了這樣的自己。

到了2012年,在董卿來央視整10年的時間節點上,她覺得該是時候改變了。“卿姐,我們有臺晚會,你來主持一下。” 周圍的事情還在良性運轉,提到晚會,大家順理成章就想到了董卿。可董卿發現自己沒那么期待這樣的舞臺了。她形容自己以前上臺跟打雞血一樣,無論臺下發生什么,無論生活中發生什么,只要讓她拿起麥克風,對著鏡頭,燈光亮起來,音樂響起來,她就會興奮到忘記所有事情。

2012年開始,她很難再有那樣的興奮感了,心里有個聲音,一直在她的腦海中徘徊。

2013年,她主持談話節目《我上春晚了》,錄到第七場,也是最后一場,她和嘉賓都感到疲憊,她感覺到節目狀態不理想。回到家時已經是晚上12點了,她坐在沙發旁的地毯上,把剛剛的節目在腦子里又過了一遍。“我要是換種問法,這個地方如果再加一句話,會不會好一些呢?”一坐就是3個小時。“你可以去睡了,下次會更好的。”她對自己說。

困惑還在持續。一年后,她選擇暫時離開,去美國南加州大學做了為期一年的訪問學者。再回來的時候,她開始了《朗讀者》的籌備。

“你為什么要做《朗讀者》?你做主持人駕輕就熟,所謂的行業地位也擺在那了。”周圍有人不理解,包括她一直以來最忠實的觀眾——她的父母。父母的出發點很單純,和天底下所有的父母一樣,他們覺得女兒沒必要在40多歲的年齡再去做一件如此耗費心力的事情。“我心里挺難過的,我從浙江到上海,從上海到北京,他們從未有過半句的懷疑或阻攔。”董卿說。

“我前20年的使命已經完成了,在這些綜藝節目中,我用燦爛的笑容,得體的語言,甚至是美好的服飾喚起了大家的一些記憶,給大家留下了美好的感受。可那已經結束了。”董卿這樣告訴周圍的人,她知道是時候開始下一個階段了。

董卿的父親早年畢業于復旦大學,如今,父親的朋友圈里有很多當年的同窗,不少新聞從業者。《朗讀者》播出之后,董卿經常會在父親的朋友圈看到鼓勵她的留言。

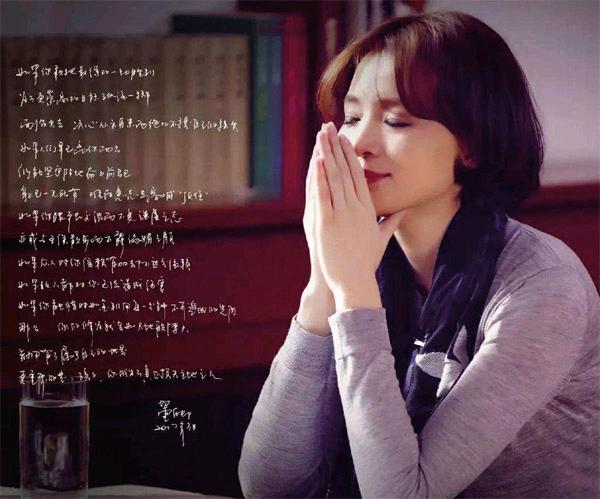

董卿淚點很低。有天晚上她翻開《朗讀者》嘉賓斯琴高娃的讀本,想到了作家張潔寫的《世界上最疼我的那個人去了》一書,她花了半個小時翻看了書里的幾個章節,“哎呀就不行了,哭得稀里嘩啦的,整個人都不好了。”那天夜里她熬到4點睡覺,第二天錄制,9點她起床化妝,化妝師嚇壞了,“臉沒法看了,眼睛腫得睜不開了。”

“如果這個人物是想打動情點,但我丁點反應都沒有,那肯定是有問題的。”她審片的時候這樣跟大家說。在《朗讀者》的舞臺上,徐靜蕾讀史鐵生的《奶奶的星星》,在臺上哭了,董卿在臺下也聽哭了。

這是一個反感煽情的時代,但是這一次,人們似乎對于這些動情的段落很認同。“眼淚是很寶貴的,但眼淚不是唯一的,我們不能說,哎呦,哭了,節目就成了。”董卿說,她采訪麥家時,麥家說了很多他跟父親的故事,“那個裂度特別大,一個孩子幾十年不跟他的父親說話,之后他每年都要坐在父親的墳前跟父親講話,把十幾年沒對父親說的話對著泥土說出來。”而經過后期剪輯,最終節目中呈現出的“催淚點”只是錄制當天的百分之三十。董卿很清楚,在感性之外,她是電視制作人,在后期剪輯的時候她需要從參與者的角色切換到局外人的角色。

《朗讀者》的總導演之一田梅說,大家私底下開玩笑說,董卿對面的那把椅子有神奇的魔力,坐在上面的人,總會敞開心扉去講述。在郎昆看來,嘉賓之所以愿意對董卿打開心扉,源于董卿對他們的尊重。“她把對事業的尊重平移到了對嘉賓的尊重。”郎昆說,“董卿在二十幾歲的時候是做不到的,現在為什么能,年代感已經到了。”

跟嘉賓聊天時,董卿總是習慣性地身子往前傾。為了讓她的臉看起來更好看一些,通常這個時候,燈光老師就會舉起大紙板,上面寫著“坐回去”, “有時候說得好不好聽,比臉好不好看更重要。”董卿心想。

郎昆看《朗讀者》,看董卿采訪徐靜蕾,當時提到奶奶,徐靜蕾說不下去了。看到這兒,郎昆有點緊張,他特別怕董卿繼續追問。董卿當時什么也沒說,徐靜蕾緩了一下接著講了。“這個時候說什么都多余,都沒心沒肺。”他覺得這是一次成功的采訪,這一幕讓他自然聯想到了倪萍。當年他把倪萍從青島帶到中央電視臺,就是看中了倪萍“和嘉賓同步喜怒哀樂愁驚恐憂”的能力。在這一點上,董卿和倪萍極其相似。

董卿說,訪談節目會是她的終極舞臺。她希望跟人們有心靈的交互。“如果你沒辦法體會他人,體會自己,沒辦法認知他人,認知自己,那么你的存在還有什么意義?”

(孟紅薦自《中國新聞周刊》)