協作性公共管理視域下“醫養結合”服務鏈管理模式

譚 創 陳 菲 黃 建 雷 雪 吳小翎

(重慶醫科大學公共衛生與管理學院 醫學與社會發展研究中心 國民健康社會風險預警協同創新中心,重慶 400016)

協作性公共管理視域下“醫養結合”服務鏈管理模式

譚 創1陳 菲 黃 建 雷 雪 吳小翎

(重慶醫科大學公共衛生與管理學院 醫學與社會發展研究中心 國民健康社會風險預警協同創新中心,重慶 400016)

協作性公共管理;醫養結合;服務網絡;服務鏈管理

中國老齡化具有人口基數大、高齡化比例高、老齡化發展迅速、未富先老等特點。同時,中國還長期存在養老資源緊缺、養老資源供給效率不足、養老服務與內容缺乏創新、各類養老服務主體之間缺乏協同,“醫養分離”的照料模式等問題〔1〕。隨著老齡人口的增加,老年人的日常照料、護理和醫療問題日益凸顯。老年人的保健、老年病的防治及如何利用有限的資源最大限度地保障老年人的生命質量和減輕社會負擔,既是衛生問題,也是社會問題〔2〕。醫療保障制度和養老制度作為老年保障的核心內容都將面臨嚴峻挑戰。

1 問題的提出

協作被認為是解決組織碎片化專業任務分配(部門職能化)的普遍方法〔3〕。隨著社會的發展與變革,各種跨界公共問題不斷涌現,有效應對和解決這些跨界問題涉及多個轄區、部門,需要政府多個相關職能部門,甚至包括個人、非營利組織及公眾的協同配合。養老問題屬于公共議題,具有綜合性、動態性,面臨復雜化、部門職能碎片化,需要政府部門、非營利部門和私人部門加強協作提供高質量的養老服務;需要整合機構,實行職能有機統一的大部門體制,建立健全養老機構與醫療機構之間的協作機制;需要改革基本公共服務供給方式,吸引社會資本參與養老市場,拓展和創新服務內容,實現供給主體與供給方式的多元化。

協作性公共管理在強調結果、效率和責任的基礎上,以“協作”為核心理念,整合公共管理機構、流程與資源,提高公共管理的運作績效,用最經濟、有效的方式為公眾和整個社會或社會局部創造公共價值〔4〕。服務鏈理論作為協作性公共管理理論的具體表現和實踐,以“協作”為核心,主張由多元供給主體組成的服務網絡提供多元化的服務。在中國老齡化的大背景下,面對老年人迫切的醫療與養老需求,探索協同化的醫療資源和養老資源配置方式,建立部門和機構間協作管理機制,以服務鏈理論為載體,建立協同化的“醫養結合”服務鏈管理模式,是應對中國快速老齡化的有效途徑。

2 “醫養結合”服務鏈管理模式的內涵及特征

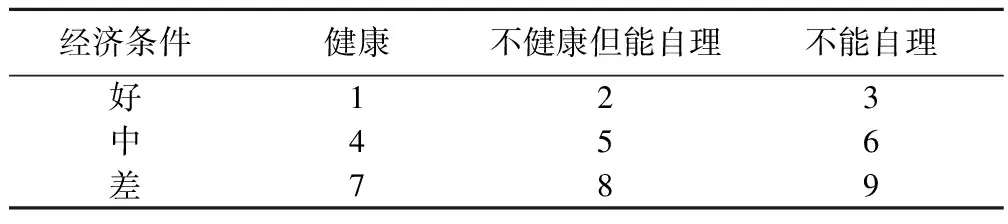

“醫養結合”服務鏈是在協同化目標下,為了最大限度地滿足老年人的醫療養老需求,整合醫療與養老資源,由多元服務供給主體開展以基本養老服務和基本公共衛生服務為基礎,協同疾病診治護理、健康檢査、大病康復、臨終關懷等專業醫療服務,維持、促進、修復老年人健康的服務網絡。“醫養結合”服務鏈的服務對象為各類老年人,根據健康狀況(采用第6次全國人口普查按健康狀況對老年人的分類,其中健康和基本健康統稱為健康)和經濟條件細分為9類。第1類老年人基本由市場提供健康養老服務,第9類老年人基本由政府提供健康養老服務。見表1。“醫養結合”機構根據不同種類老年人的需求提供相應的產品和服務。供給主體是由政府、市場、社會和家庭等多方力量組成的多元協作網絡。服務目標是為老年人提供全面、便捷、價廉的健康養老服務,從而維持、促進、修復老年人的健康水平,認同這一目標是“醫養結合”服務鏈實現的重要基礎。

表1 老年人分類

“醫養結合”服務鏈還具有主動性、前瞻性、完整性、社會性、相符性和系統性6大特點,即“醫養結合”服務鏈中涉及的政府相關部門、非營利性組織、營利性組織及構成一個服務網絡,這個網絡能夠主動、帶有前瞻性地為老年人尋找需求,順應社會發展,并為老年人提供完整、相符的健康養老服務。另外,同協作性公共管理一樣,協同化是“醫養結合”服務鏈的核心。由市場整合各類健康養老服務資源,優化配置,提高效率,建立起綜合協同的健康養老資源供給體系,“醫養結合”服務鏈的協同化包含3個層面的含義:①服務層面的協作,即醫療和養老服務內容的融合,如日常生活照料、精神慰藉、休閑娛樂服務等傳統養老服務同包括疾病診治、康復護理、臨終關懷等專業醫療服務的融合;②機構層面的協作,包括醫療機構與醫療機構之間、醫療機構和養老機構之間及養老機構同養老機構之間的協作,以克服部門和組織間的障礙及服務的不連續性,使顧客能夠得到持續的、無障礙的服務流;③體系層面的協作,即醫療保障制度和養老制度形成互動,配套實施。3個協作層面存在漸次和相互依存的關系〔5〕。

3 “醫養結合”服務鏈管理模式的服務內容

“醫養結合”服務鏈管理的服務提供方式是整合健康養老資源,醫療機構與養老機構協作,可以是單一機構提供醫療健康和養老服務方式,如養老機構自設醫療機構和醫療機構設立養老機構,也可以由養老機構與鄰近的醫療機構通過簽訂契約建立長期合作關系提供服務,保障老人特別是患有慢性病、殘障、處于康復期、癌癥末期老人的健康養老需求。服務鏈的服務不僅包括基本養老及醫療護理等核心服務,還包括文體娛樂類、基本公共衛生類、生活咨詢類和休閑養生類輔助性服務。基本養老服務類包括日常生活照料、日間托老、精神慰藉、情感關懷、臨終關懷等在內的基礎性服務,旨在維持老年人的健康;醫療護理服務類包括醫療保健、康復療養、緊急救護、用藥指導、中醫保健、延伸性醫療服務、長中短期專業護理等服務,旨在修復老年人的健康。文體娛樂包括:體育健身、老年教育、文藝演出、興趣愛好小組等;基本公共衛生類包括:健康管理、健康檔案、健康教育、免費體檢、慢性病和重度精神病管理等;生活咨詢類包括就業、婚姻、健康、心理、健康理財、保險、購物、交通外出等;休閑養生類包括:健康食品(保健品)、中藥療養、旅游、溫泉養生等;這些輔助服務旨在促進老年人的健康。

4 構建“醫養結合”服務鏈管理模式的建議

4.1 相關政策和制度支持 良好的政策和制度環境是“醫養結合”服務鏈管理模式健康發展的前提,應當協同運用多種政策與管理工具,確保“醫養結合”服務鏈管理模式的機制及監管規范化。政府要從統籌規劃層面,制定頒布具有前瞻性、可操作性、針對性和具體的政策,如關于鼓勵社會力量進入“醫養結合”服務市場的政策;建立需求評估制度,積極開展老年人能力和需求評估工作,確定養老服務和醫療服務需求類型;建立市場準入制度,引入競爭機制,對社會力量進入市場進行資格評定、等級劃分的審查制度;建立“醫養結合”從業人員管理制度,包括資格認定、職稱評定及社工等專業人員的引進和管理制度;建立起長期護理保險制度;建立完善的監督管理機制和績效考核制度等。

4.2 探索多元化的經費運行機制 探索個人繳費、政府財政支付、商業保險與社會籌資相結合的多種形式的籌資渠道,個人繳費按照9類老年人為依據“按人計價”,老年人以退休工資、土地收入、房屋抵押等多種形式承擔“醫養結合”服務費用;政府財政支付一方面要求政府財政按一個固定的比例補貼健康養老服務,另一方面要從醫保資金中劃撥部分資金作為長期護理保險資金;商業保險是將商業養老保險和商業健康保險有機的結合,政府給予商業保險在稅收方面將有助于建立多元化、多層次養老保險制度;社會籌資可以通過發行衛生福利彩票及征收不良行為稅(如香煙專項稅)等實現〔6〕。另外,根據老年人的經濟條件和健康狀況設計多層次的籌資標準。

4.3 搭建“醫養結合”服務鏈的信息化網絡平臺,實現信息的共建共享 衛生部門與民政部門合作搭建老年信息化網絡平臺,建立衛生部門與民政部門綠色專用通道,實現老年人醫療衛生信息和民政養老信息互助互通,形成老年人基本信息的動態檔案。一方面有利于衛生部門和民政部門的協調合作和統籌管理;另一方面有利于服務人員及時全面地了解管轄范圍內老年人的健康狀況及病史;另外,信息化網絡平臺的建設將降低公共服務信息溝通、回應、反饋、統計的時間和資金成本、使服務購買更加公平和有效,有助于解決信息不對稱問題〔7〕。

4.4 采取“訂單式”培養、引入和留住高素質的“醫養結合”從業人員 專業性強、業務嫻熟、具有一定醫學背景的服務人員更能體現“醫養結合”的優勢。“醫養結合”服務機構同醫藥高等院校建立長期的人才培養和輸送合作關系,運用“訂單培養”方式,為“醫養結合”服務機構輸送全科醫生人才和高質量的專業人才。“醫養結合”服務機構應做好服務人員的招聘、培訓和監督評估、考核,建立從業人員薪酬制度和晉升機制,激勵服務人員,調動其積極性,穩定“醫養結合”服務隊伍。

1 張俊良,曾祥旭.市場化與協同化目標約束下的養老模式創新——以市場人口學為分析視角〔J〕.人口學刊,2010;(3):48-53.

2 景思霞,陳 菲.基于健康管理理念的家庭醫生式養老服務模式介紹〔J〕.中國全科醫學,2013;16(9B):3093-5.

3 Berlin JM,Carlstrom ED.The 90-second collaboration:a critical study of collaboration exercisesat extensive accident sites〔J〕.J Contingencies Crisis Manag,2008;16(4):177-85.

4 呂志奎,孟慶國.公共管理轉型:協作性公共管理的興起〔J〕.學術研究,2010;(12):31-7.

5 敬乂嘉,陳若靜.從協作角度看我國居家養老服務體系的發展與管理創新〔J〕.復旦學報(社會科學版),2009;(5):133-40.

6 劉遠立.借鑒北美經驗:提高醫療保險覆蓋,征收不良行為稅〔J〕.中國醫療前沿,2006;(6):37-9.

7 張冠湘.社區徤康養老信息系統的設計與實現〔D〕.大連:大連理工大學,2013.

〔2016-01-22修回〕

(編輯 王一涵)

重慶市教委高校人文社會科學規劃項目(15SKG028)

陳 菲(1974-),女,博士,副教授,主要從事老年衛生政策與健康產業研究。

譚 創(1990-),男,碩士,主要從事衛生政策與衛生事業管理研究。

R197.1

A

1005-9202(2017)09-2331-02;

10.3969/j.issn.1005-9202.2017.09.115

1 重慶醫科大學附屬第二醫院