當前宜昌市大氣污染防治與管控淺析

謝明莉

摘要:近年來,重污染天氣在我國各地頻繁出現,在嚴重影響公眾正常生活的同時,也給公眾的健康帶來極大的危害。改善大氣環境質量,治理霧霾,是廣大人民群眾生命健康權的基本保障,更是建設美麗中國、實現偉大復興中國夢的必然要求。宜昌市自2014年下半年頻繁出現重污染天氣以來全面積極應對,開展大氣污染防治。本文將以宜昌市為例,闡述當前宜昌市大氣污染管控工作情況、取得的成果,分析當前存在的問題及對策。

關鍵詞:大氣污染管控 環境治理 霧霾天氣

一、研究背景與研究意義

近幾年來,宜昌市經濟社會發展迅速,圍繞長江經濟帶“一主兩副、三個三分之一”的戰略布局,城市建設如火如荼。隨著經濟社會發展的不斷進步,伴隨而來的大氣污染逐步顯現。2013年年末,“宜居宜旅、山清水秀”著稱的宜昌市開始出現之前從未出現過的“霧霾”天氣。2014年-2015年上半年,累計44次進入全國城市單日環境空氣質量指數(AQI)前十。頻頻上榜,引發了人民群眾及社會媒體的高度關注。各大新聞媒體、社交網站及新媒體頻繁報道,搜狐網、騰訊網專題報道宜昌市“霧霾”天氣,網友評論戲謔道“隨手一張黑白照”。 惡劣的大氣環境給社會生產生活造成了嚴重的影響,帶來城市居民的困惑和恐慌,同時也讓宜昌市面臨“環保模范城”摘牌和涉氣項目限批的雙重危機。面對環境危機,政府如何應對,怎樣治理,是廣大群眾和媒體關注的焦點。

從“金色三峽、銀色大壩、綠色宜昌”到爆發極端的重污染天氣,宜昌環境空氣質量在2013年到2014年間驟降, “長期粗放式發展帶來的環境問題的集中爆發”,只是表層客觀原因,對于治理和管控,應將宜昌本地區地理環境、氣象特征及污染源解析進行綜合分析,精準出擊,“對癥下藥”。不斷改善治理手段,優化環境管理體制。

二、宜昌市大氣污染現狀及分析

(一)地理地貌特征

宜昌地處中亞熱帶和北亞熱帶過渡區,屬亞熱帶季風氣候,四季分明,夏季雨量充沛,冬季易干旱。冬季受逆溫、靜風等不利氣象條件影響,大氣污染物不易擴散,加之在地理地貌上,屬于典型的“口袋型”地貌,同樣形成了污染物擴散緩慢的不利條件。

(二)近3年環境空氣質量監測數據分析

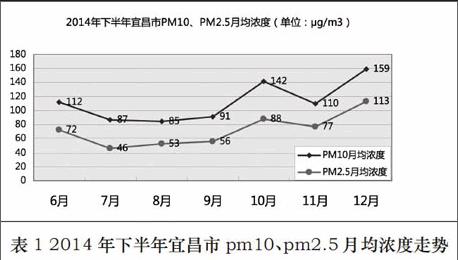

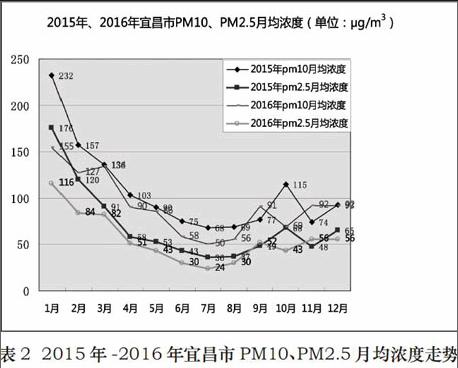

2014年下半年以來,宜昌市采取新的應對機制,環境空氣質量自動監測系統全面升級更新,實現全國聯網動實時監測,循環采樣,每小時更新監一組監測數據。

從圖表中得知,宜昌市細粒物、顆粒物濃度進入冬季開始攀升,到12月至次年1月達到峰值。外部因冷空氣入侵和北方供暖季輸入性污染物作用,加之本地區冬季受逆溫.靜風等不利氣象條件影響,造成污染物濃度攀升。

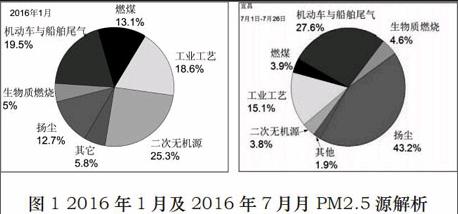

2016年1月環境空氣質量首要污染為pm2.5,二次無機源比重最大,其次為機動車船尾氣。據氣象臺提供氣象資料分析,該月逆溫現象嚴重,監測期間逆溫日數為27天,在逆溫層下,氣態污染物難于擴散、稀釋,因此大量聚積并發生反應轉化為顆粒物pm2.5。2016年7月PM2.5平均濃度為24μg/m3, 圖2可知,在pm2.5成分中揚塵及機動車車船尾氣貢獻的比重達到了70.8%。

宜昌市“十二五”期間,經濟建設上取得了重大的發展成就,在城市基礎設施建設和工業企業發展上表現尤為突出。引進一批重點企業、重大項目,涵蓋專業裝備制造、醫藥、食品加工、化工等9大產業。城市基礎設施建設方面,至喜長江大橋、西陵二路快速路、城區BRT工程建設等多個項目同時動工,無疑對環境空氣質量也帶來巨大壓力,此為內因。一方面多個工地同時施工帶來的揚塵污染,以及施工建設過程中因大量交通改道帶來的通行障礙和交通擁堵都會帶來污染物濃度的短時間急劇上升。

三、當前宜昌市大氣污染防治和管控現狀

(一)“七個方案”和問責體系的建立

宜昌市政府委托中科院環境研究所制定《宜昌市環境總體規劃(2013-2030)》,明確建四大設目標和整體環境架構,劃定了大氣環境質量紅線。隨后,通過對顆粒物成分及來源分析結合地區實際情況, 2015年宜昌市逐步出臺了涉及全市工業企業污染、揚塵污染、機動車(船)排氣污染、燃煤污染、油氣污染、秸稈露天焚燒污染、城區飲食業油煙污染管控共7個專項管控方案和《宜昌市大氣污染防治專項督查工作方案》、《宜昌市人工增雨改善空氣質量工作方案》、《宜昌市環境保護綜合監管辦法》、《宜昌市大氣污染防治目標考核辦法》、《宜昌市冬季大氣污染防治方案》等14個規范性文件。重點突出落實管控責任、實施綜合監管、實現社會共治、加強督查考核、嚴格獎懲兌現。通過建立目標管理和責任追究將具體規范性文件和工作目標銜接起來。按照“黨政同責”原則,采取了將大氣污染防治工作納入黨政一把手考核,市委、市政府督查室將大氣污染防治工作開展情況列入政務督查、執行力檢查的重點,按照《大氣污染防治專項督查工作方案》和《大氣污染防治工作問責辦法》,對工作不力、進展滯后的地方和部門,進行通報、督辦、問責,并在媒體公開公開曝光。市環保委每月在網站和媒體通報各地空氣質量排名情況,對空氣質量污染物濃度高、增幅快的地方直接點名曝光,實行約談、預警限批,接受社會監督。2015年8月,市委市政府配套出臺了《宜昌市大氣污染防治工作問責辦法》,對在大氣污染防治工作中履職不到位、工作落實不力的相關責任人進行嚴肅追責問責,自《問責辦法》出臺以來,累計問責干部108名。

改變“環保孤軍奮戰”模式,開創聯合執法、齊抓共管的工作態勢,深化“大環保”概念。依照“7個方案”開展了建筑工地揚塵專項檢查、餐營業專項整治、老舊黃標車專項整治,查累計查處違法企業、單位820家(次),淘汰黃標車14000余輛。環保部門對火電、化工等重點行業實行嚴格監管,將全市430家涉氣企業納入重點監管對象,對華潤電力及興發精細化工園、宜化集團猇亭園區內等19家企業下達了限期整改通知,市政府對13家重點廢氣(粉塵)排放超標企業負責人進行了約談。公安、環保、交通聯合加強機動車排氣污染防治。

(二)冬防模式和應急管控措施

通過修訂完善《宜昌市大氣重污染應急預案》,將每年11月1日至次年2月最后1日定為當年度冬防期,在冬防期間建立區域大氣污染聯防聯控的協調機制,冬防期期間依據環境空氣狀況實施分級管控。通過PM2.5源解析系統開展重污染天氣應急響應工作評估實時發布重污染天氣預警,提前進入臨時應急管控模式。

應急預案演練的實施能夠確保短時間內環境控制質量水平。在“長江經濟帶三峽城市群國際研討會”“全省推進城市綠色發展現場會”等會議期間開展環境空氣質量保障工作,通過制定特定時期內環境空氣質量保障方案,保障會議期間環境空氣質量優良,為重污染天氣應對鍛煉了隊伍,積累了豐富的經驗。

(三)人工干預實施增雨

2015年7月22日,宜昌市成功實施首次人工降雨。但由于常規的發射降雨火箭、飛機播灑等方式較為復雜,還需要申請空管手續。8月起,采取了更先先進的降雨措施--遠程遙控地面撒播系統。在長陽、秭歸、夷陵區等多個縣市區建設了20多個遙控地面撒播系統,只要滿足增雨條件后,遙控地面增雨系統工作,系統主要由燃燒爐和遠程控制系統組成,采用遙控地面撒播系統,安裝預置焰條,利用手機短信進行遠程數據采集,程控的距離不受限制,通訊信號覆蓋的區域均可使用,通過碘化銀煙霧撒播即可實現人工增雨。

四、當前存在的問題分析和建議

(一)防”成果顯著,“治”任重而道遠

當前,宜昌市大氣污染防治工作頗有成效,冬防期期間大氣環境質量趨于平穩,整體環境上穩重趨好,但仍存在諸多問題。主要表現在應急管控得力,長效治理偏弱,“防”成果顯著,“治”任重而道遠。人工干預方面,常態化的人工增雨和限產限拍能夠在短時間內,迅速降低污染物濃度,起到一個立竿見影的治理效果,但常態化的增雨受成雨條件和成本的限制,長遠看來,只能作為一種應急措施和調解手段。另一方面,階段性停產限排也不能作為一種長期頻繁適用的減排手段。通過階段性限產、限排倒逼企業改進技術手段增加防護、降塵措施,從而減少因停產帶來的經濟損失,進一步淘汰落后企業,更具有長遠意義。

(二)執法力量薄弱

環境保護工作需要有政府公權力的介入,需要各個職能部門切實履行其應盡的環境保護責任。當前,宜昌市對環境空氣污染的執法力度仍不足,缺乏大氣污染防治的聯合執法機制。對于大氣環境的行政執法往往停留在建設項目的審批立項上,缺少全方位長效的行政執法機制。客觀上的確存在涉氣案件專業技術性強和取證困難等原因,但聯合執法是薄弱環節。

2015年實施的新《中華人民共和國環境保護法》以及相關的法律法規相繼頒布實施,其中包括2016年1月實施的新《中華人民共和國大氣污染防治法》,當是環境保護法律法規的黃金時期,很大程度上解決了長期存在的“環境違法成本低”的問題。目前,在實際的案件處理過程中,仍存在較多問題,主要體現在移送公安機關處理案件的對接中。

(三)分散“建設”,優化布局

由于宜昌市地理地貌特征及氣候氣象條件因素的制約,不適于過于集中的化的城市布局和建設工程的集中施工,應根據氣候特征實施季節性建設。產業布局上,謹遵“大氣環境質量紅線”,禁止在紅線區域內建設排放工業大氣污染物的項目,實施生態保護。

參考文獻:

[1]德利克·埃爾森.煙霧警報[M].田學文譯,北京:科學出版社,1999.

[2]曹國良,張小曳,龔山陵等.中國區域主要顆粒物及污染氣體的排放源清單[J].科學通報,2011,(56).

[3]王潤清.霧霾天氣氣象學定義及預防措施[J],現代農業科技,2012,(07).

[4]夏順麗.環境污染概述[J].現代經濟信息,2009,(22).

[5]新華社.誰來拯救我們的空氣——詳解霧霾天氣成因和對策[J].理論參考,2013,(02).

[6]張小曳,孫俊英,王亞強等.我國霧霾成因及其治理的思考[J].科學通報,2013,(58).

[7]夏順麗.環境污染概述[J].現代經濟信息,2009,(22).

[8]吳兌.再論都市霾與霧的區別[J].氣象,2006,(04).

(作者單位:三峽大學法學與公共管理學院)