小白河濕地土壤和植物N、P累積特征及分析

韓劍宏 杜方圓 李衛平 高靜湉 王曉云 鮑交琦 樊愛萍

摘要:針對內蒙古包頭黃河濕地植被的恢復和保護問題,通過布設黃河濕地的小白河濕地片區4種典型植物群落,即Ⅰ區蘆葦混雜區、Ⅱ區藕草混雜區、Ⅲ區香蒲混雜區、Ⅳ區蘆葦區,研究了這4種典型植物群落土壤及優勢植物N、P元素含量,并初步分析了影響植物生長的因素。結果表明:濕地土壤中N含量在5-8月呈下降趨勢,之后有所回升,土壤P含量頻繁波動,但波動幅度較小;濕地植物整體N、P含量在5-10月呈下降趨勢,植物整體對N元素的富集能力遠高于對P元素的;5-9月4個區植物地上部分對N元素的富集能力高于地下部分的,5-7月植物地上部分對P元素的富集能力高于地下部分的。經初步分析,藕草和蘆葦對黃河濕地小白河片區的修復效果較好,9月左右對植物進行收割對濕地凈化效果最好。

關鍵詞:植物群落;富集系數;N/P;黃河濕地

濕地土壤N、P是植物生長發育必需的元素,其中:N是植物的結構物質和生活物質之一,在植物的初級生產活動中占重要地位;P是生命信息元素,是構成植物體內的核酸、蛋白質、磷脂、高能化合物及其他含磷有機物的重要元素,并參與植物的光合作用,將光能轉化為化學能。N、P含量直接影響植物的生長狀況,進而影響生態系統的穩定性和物質循環的平衡。此外,N、P是引發湖泊濕地富營養化的重要因素之一,也是濕地營養水平的重要指示物之一。因此,研究濕地植物群落及土壤營養元素分布特征具有重要的理論價值和實際意義。

包頭段黃河濕地處于干旱內陸區,緯度較高,是包頭市乃至西北寒旱地區得天獨厚的寶貴資源。本研究以黃河濕地小白河段為研究對象,研究植物生長動態并分析影響植物生長的因素,以期為黃河濕地的保護提供理論基礎。

1區域概況

黃河包頭段位于東經109°59′2″-110°2′26″,北緯40°30′8″-40°33′32″,總面積12 222 hm2,黃河濕地自西向東由昭君島、小白河、南海湖、共中海和敕勒川5個片區組成。黃河濕地地處半干旱區草原地帶,屬典型的大陸性季風氣候區,光照充足,全年輻射最高期為5月。降水較少,蒸發劇烈。冬季漫長而嚴寒,夏季短促而炎熱,9月下旬進入早霜期,終霜期在5月中旬。年、日溫差大,春秋兩季氣溫變化劇烈,春季風大,時遭寒潮侵襲,雨熱同季,積溫有效率高。黃河濕地土壤類型分為草甸土、鹽土和風沙土三類。以黃河濕地的小白河濕地(總面積2 257 hm2)為研究對象,研究其典型植被區域土壤狀況及優勢植物生長狀況,初步探討影響植物生長的因素。

2樣品采集與分析

2.1樣品采集

2015年5-10月。在小白河濕地選取4種典型的植物群落帶,分別為蘆葦混雜區(Ⅰ區)、藺草混雜區(Ⅱ區)、香蒲混雜區(Ⅲ區)、蘆葦區(Ⅳ區)(見表1),依據呂憲國的方法進行植物和土壤的采集和觀測。在設定的樣地采集植物,每個樣地設5個1m×1m的樣方,在計數樣方中的植株數后,從中采集其高度屬于眾數的5株優勢植物,做好標記,用收獲法采集植物地上部分,挖掘法采集植物地下部分。采集的5株植物樣品用自封袋分別盛放并做標記,帶回實驗室分析。在所取樣的1m×1m植物樣方里,5株植物附近采集土壤,土壤剖面深60 cm,并按0-20、20-40、40-60 cm劃分為3個層次,每個層次分別采集土壤樣品約100 g,混合后裝入樣品袋,做好標記,帶回實驗室分析。

2.2樣品分析

樣品經處理后,采用《土壤農化分析》中的方法進行試驗分析,其中土壤主要監測項目為pH值、鹽度、含水率、全氮和全磷含量,植物主要監測項目為株高、總氮和總磷含量。土壤pH值采用便攜式pH計測定、鹽度采用便攜式電導鹽分計測定、含水率采用恒重法測定、全氮含量采用過硫酸鉀氧化一紫外分光光度法測定、全磷含量采用鉬銻抗分光光度法測定,植物株高用直尺直接測量得到,總氮含量采用納氏試劑比色法測定、總磷含量采用鉬銻抗分光光度法測定。

2.3數據處理

根據野外調查資料和室內化學分析結果,采用SPSS統計軟件、EXCEL軟件和Origins軟件進行分析作圖,得出植物和土壤N、P變化情況,并分析影響植物生長的因素。

3結果與分析

3.1濕地土壤基本性質

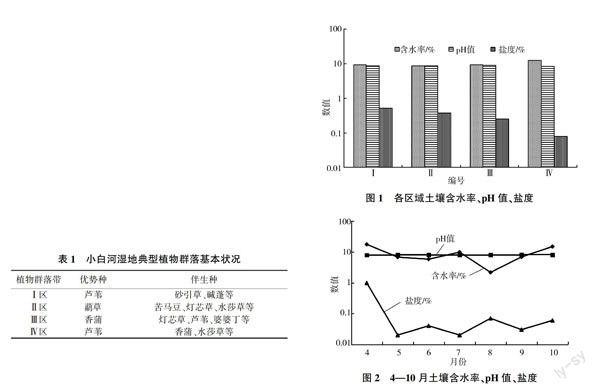

4-10月4個區域土壤含水率、pH值、鹽度監測結果見圖1、圖2(其中4月處于裸地狀態,植物并未開始生長),可以看出,小白河濕地土壤pH值為8.21-8.84,整體偏堿性;部分區域含鹽量較高(如Ⅰ區和Ⅱ區),5-10月土壤含鹽量明顯低于4月的,這與植物的生長有關;由于受黃河水的補給,因此濕地土壤平均含水率最高在4月和10月,其次是受降水影響的7月,但濕地土壤平均含水率不高,平均含水率為9.84%。

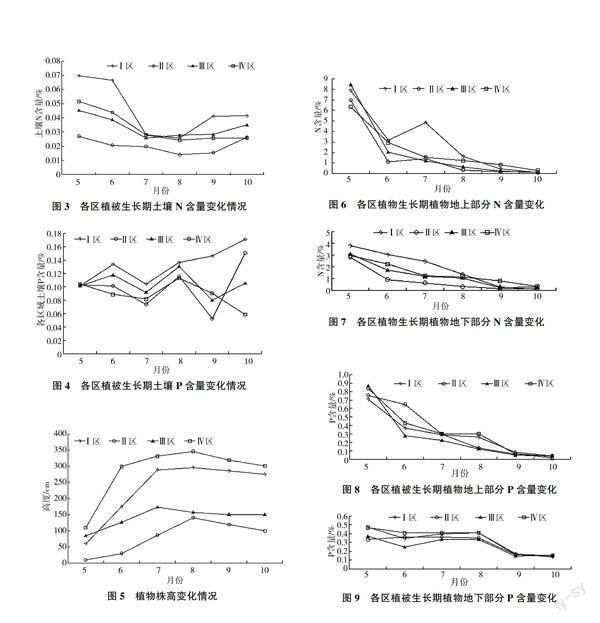

植被區土壤N、P含量監測結果見圖3、圖4。5-10月各區濕地土壤N含量平均值為0.02%-0.05%,由《全國第二次土壤普查養分分級標準》可知屬于最低的六級標準,表明濕地土壤含N量偏低。各區濕地土壤P含量平均值為0.09%-0.13%,在一級和二級標準之間,小白河濕地土壤P含量較高。整體而言,5-10月土壤N平均含量Ⅰ區>Ⅲ區>IV區>Ⅱ區,土壤P平均含量Ⅰ區>Ⅲ區>Ⅱ區>Ⅳ區。與同區域土壤N含量相比,土壤P含量5-8月差異較小,變異系數為1.21%-15.96%。土壤P含量波動幅度相對較小,但波動頻率較高,這與P自身形態有關,P元素較為活躍,因此變化頻率較高,且無明顯規律。

3.2濕地植物基本情況

5-10月對4個區植物群落的株高及植物N、P含量進行監測,植物株高變化情況見圖5,可以看出,5-7月植物株高呈增長趨勢,7月之后4個區植物株高先后出現降低趨勢。

各區植物生長期植物地上部分和地下部分N含量變化見圖6、圖7,可以看出,5-10月4個區植物地上部分和地下部分N含量都呈下降趨勢,植物地下部分N含量比地上部分的穩定,平緩下降。7月I區和Ⅱ區植物地上部分N含量增加,這與7月降水量增加有關,Ⅰ區和Ⅱ區土壤的環境條件與Ⅲ區和Ⅳ區的相比要差,因此水熱條件的改善對Ⅰ區和Ⅱ區植物生長改善更為明顯,尤其是植物地上部分。

由圖8和圖9可知,4個區植物地下部分P含量相對地上部分較為穩定,尤其是5-8月,4個區植物地下部分P含量的變異系數為0.28%-19.42%;Ⅳ區植物地上和地下部分的P含量在8月都呈略微增加趨勢,這與8月土壤中P元素較為活躍,且Ⅳ區蘆葦生長最為茂盛,仍需要營養元素有關;Ⅲ區香蒲地上部分在5月P含量高于其他區植物的,但6月之后整體P含量低于其他區植物的;Ⅱ區蔭草整體P含量在6月高于其他區植物的,原因是蔭草生長速度低于其他區植物的,且植物生長對P元素的需求遠小于N元素,P濃度稀釋程度較低;Ⅰ區和Ⅳ區蘆葦整體P含量變化一致,含量相似,各時間段的差異性為1.73%~14.38%。

植物整體N、P含量在5-10月呈降低趨勢。5月植物處于初級生長狀態,為了自身生長的需求,植物吸收了大量營養元素,此時植物整體N、P含量最高;6-8月隨著植物的不斷生長,植物內N、P濃度被稀釋,含量下降,尤其是5-6月植物地上部分N、P含量下降最多,這一時期植物株高增長最多,營養物質被大量消耗;9-10月,植物枯萎,將營養物質歸還于土壤,植物中N、P含量持續下降。

3.3植物N、P的富集

土壤通過植物根系向植物提供營養物質,因此植物體內養分含量與土壤養分含量存在一定程度的相關性,可用富集系數(EC)即植物體中某元素的含量與土壤中相應元素含量的比值表示,以此來評定植物對土壤養分的富集能力。富集系數越大表示其富集能力越強,尤其是植物地上部分富集系數越大越有利于植物的生產。

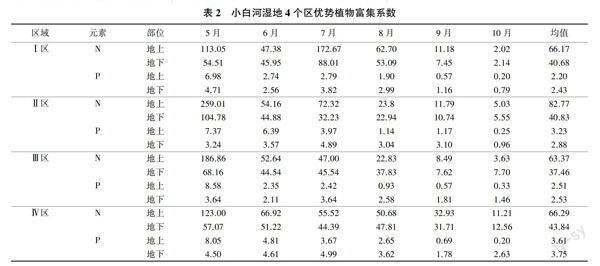

由表2可知,5-10月4個區植物對N的富集系數遠高于對P的,說明植物對N元素的需求大于對P元素的;5-7月、9月4個區植物對N元素地上部分的富集系數高于地下部分的;8月、10月除Ⅲ區外,其他3個區植物對N元素的富集系數地上部分和地下部分較為接近,變異系數為6.01%-11.38%;5-6月4個區植物對P元素的富集系數為地上部分高于地下部分,7-10月植物對P元素的富集系數為地下部分高于地上部分。

從時間順序來看,5月Ⅱ區蔭草整體對N元素的富集系數高于其他區域的,其次為Ⅲ區香蒲,Ⅰ區和Ⅳ區的蘆葦對N元素的富集系數相對較低,Ⅲ區香蒲和Ⅳ區蘆葦整體對P元素的富集系數較高:6月4個區植物對N、P元素的富集能力迅速降低,此時Ⅳ區蘆葦對N元素的富集系數最高,Ⅱ區蔭草整體對P元素的富集系數最高;7月Ⅰ區蘆葦對降水量最為敏感,由于降水量增加,因此蘆葦整體對N、P元素的富集能力增強,此時對N元素富集能力最強,Ⅱ區蔭草整體對P元素富集能力最強;8月Ⅰ區和Ⅳ區的蘆葦整體對N、P元素的富集能力較強:9月Ⅳ區蘆葦對N元素的富集能力最強,Ⅱ區蔭草對P元素的富集能力較強,此時蘆葦和香蒲地上部分對P的富集系數已小于1:10月Ⅳ區蘆葦整體對N、P元素的富集能力最高,此時4個區植物地上部分對P元素的富集系數均小于1,且地上部分對N元素的富集能力小于地下部分的。

相對而言,5-7月蔭草整體對N、P的富集能力高于其他植物的,之后,Ⅳ區的蘆葦整體對N、P元素的富集能力最強,因此濕地中優勢植物藺草和蘆葦對濕地的修復效果較好。在8月末9月初對植物進行收割對濕地凈化效果最好,此時植物地上部分對N元素的富集能力仍高于地下部分的,且對P元素的富集系數大于1。

整體而言,Ⅰ區蘆葦對N、P元素的富集能力小于Ⅳ區蘆葦的,原因是,一方面Ⅰ區土壤的含鹽量高于Ⅳ區的,含水率低于Ⅳ區的,植物生長受到限制,但植物的生長也會調節土壤的鹽堿度,固土防沙、涵養水源、穩固并增加濕地面積;另一方面Ⅳ區在封鎖路段,不受人為因素的干擾,植物生長狀況較好,對N、P元素的富集能力較強,因此濕地管理部門仍需加強對濕地植物的保護和管理,增強植物對濕地的修復和凈化效果。

3.4植物N/P值

植物中的N/P值(N元素含量與P元素含量之比)可以用來說明限制植物凈初級生產力的營養因子。植物組織中養分的濃度受N和P綜合水平的影響,N/P值比例失調會影響對其他元素的吸收。植物凈初級生產力受N和P綜合水平的影響,因此盡管N對蘆葦等濕地植物生長影響最顯著,但只有N/P值為10-33時,植物生長才最旺盛。植物N、P含量的動態變化不僅充分反映了營養物質轉移的格局,而且與生物量的生長速率密切相關。植物地上部分和地下部分N/P值見圖10、圖11。

5月,植物生長初期植被地上部分的N/P值為7.60-11.14,地下部分N/P值為6.30-8.51,均小于14,說明此時植物生長受N元素含量的限制。5月是植物生長的旺盛時期,植物生產力最高,因此5月植物株高增長速率最大。6月除Ⅰ區植物地下部分N/P值升高外,其他N/P值均下降,植物生產力下降,除Ⅱ區外,7月植物株高增長速率明顯小于5-6月的。7月Ⅰ區和Ⅱ區地上部分N/P值增大,Ⅲ、Ⅳ區整體處于下降趨勢,原因是7月降水量增大,明顯改善了Ⅰ區和Ⅱ區植物地上部分的生長,植物對N元素的富集能力增強,植物生長較為旺盛,仍處于生產力水平較高時期;Ⅲ、Ⅳ區植物整體N/P值降低,主要受N元素的限制,此時N元素富集能力降低,植物生長速率降低。8-10月Ⅰ~Ⅲ區植物整體N/P值為0.68~6.24,雖然仍受N元素的限制,但此時對N元素的富集能力已明顯降低,不能滿足植物生長發育的需要,植物此時幾乎停止生長,植物株高不再增加,但Ⅰ-Ⅲ區植物地下部分N/P值略有增大。8-10月Ⅳ區蘆葦地上部分N/P值一直處于增加趨勢,原因是Ⅳ區土壤環境優于其他區域,水熱條件較好,該區域蘆葦的生長優于其他區域,此時該區域株高及N、P含量仍高于其他區域,其生產代謝水平高于其他區域。9-10月Ⅳ區蘆葦地上部分N/P值為14-24,表明此時蘆葦地上部分生長主要受P元素的限制。

4結語

黃河濕地小白河片區土壤整體偏堿性,土壤N含量在5-8月呈降低趨勢,9-10月呈升高趨勢,土壤P含量頻繁波動,但波動幅度較小;小白河濕地4個區植物整體N、P含量在5-10月呈降低趨勢,植物地下部分N、P含量的變化幅度相對地上部分的較小;植物對N元素的富集能力遠高于對P元素的,5-7月藺草整體對N、P元素的富集能力高于其他植物的,8-10月Ⅳ區蘆葦對N、P元素的富集能力較強;4個區植物的生長受N元素的限制時間較長,并且植物N/P值整體呈降低趨勢,這與植物生長速率具有一定關聯性。