雙面膠帶剝離強度測試的影響因素

劉其林,黃穎瑜,鄧偉文,黃 倩

(3M材料技術(廣州)有限公司,廣東 廣州 510660)

雙面膠帶剝離強度測試的影響因素

劉其林,黃穎瑜,鄧偉文,黃 倩

(3M材料技術(廣州)有限公司,廣東 廣州 510660)

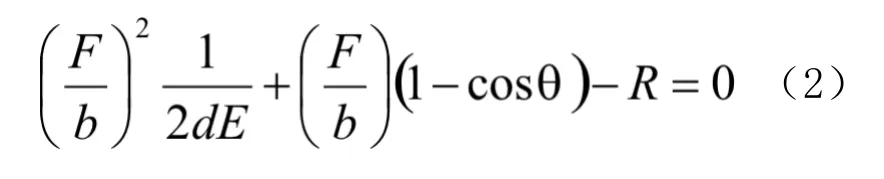

采用4種典型雙面膠帶(特殊泡棉膠帶VHB4914- 15、無紡布基材雙面膠帶9448A、無基材雙面膠帶468 MP和PET基材雙面膠帶55258),系統研究了剝離角度、背材厚度種類以及剝離速度對于剝離強度測試的影響并從力學和能量的角度進行了深入分析。測試結果符合經典的剝離模型的預測,但是不同的雙面膠帶結構導致對于模型預測的不同程度偏離。

雙面膠帶;剝離強度;角度;背材;速度

剝離(Peel)、初粘(Tack)和剪切(Shear)是壓敏膠帶的3項最重要的基本性能。剝離測試直接表征破壞單位面積的粘接部位所需的能量[1],操作方便快捷,數據重復性好,并且能夠提供非常豐富的信息。通過剝離測試的數值、曲線和破壞模式,可以推斷壓敏膠帶對被粘基材的親和程度、壓敏膠帶的內聚強度和均勻程度等重要特征[2],因此被廣泛采用作為壓敏膠帶質量控制和來料檢測的有效手段,全球主要標準體系(ASTM、PSTC、FINAT、AFERA、JIS和GB等)都有相關的詳細描述和規定。為了更好地模擬應用情形,實際使用的剝離測試經常會與標準方法存在一定差別。壓敏膠帶的剝離強度對測試條件變化的敏感程度對于膠帶選型、受力分析和粘接接頭設計等實際應用具有指導意義,值得深入研究,但是目前很少有相關研究報道。本研究選用市場中常見的厚度相同或者接近的4種不同結構的雙面膠帶,分別考查角度(Angle)、背材(Backing)和速度(Velocity)對剝離強度測試結果的影響。

1 實驗部分

1.1 實驗材料

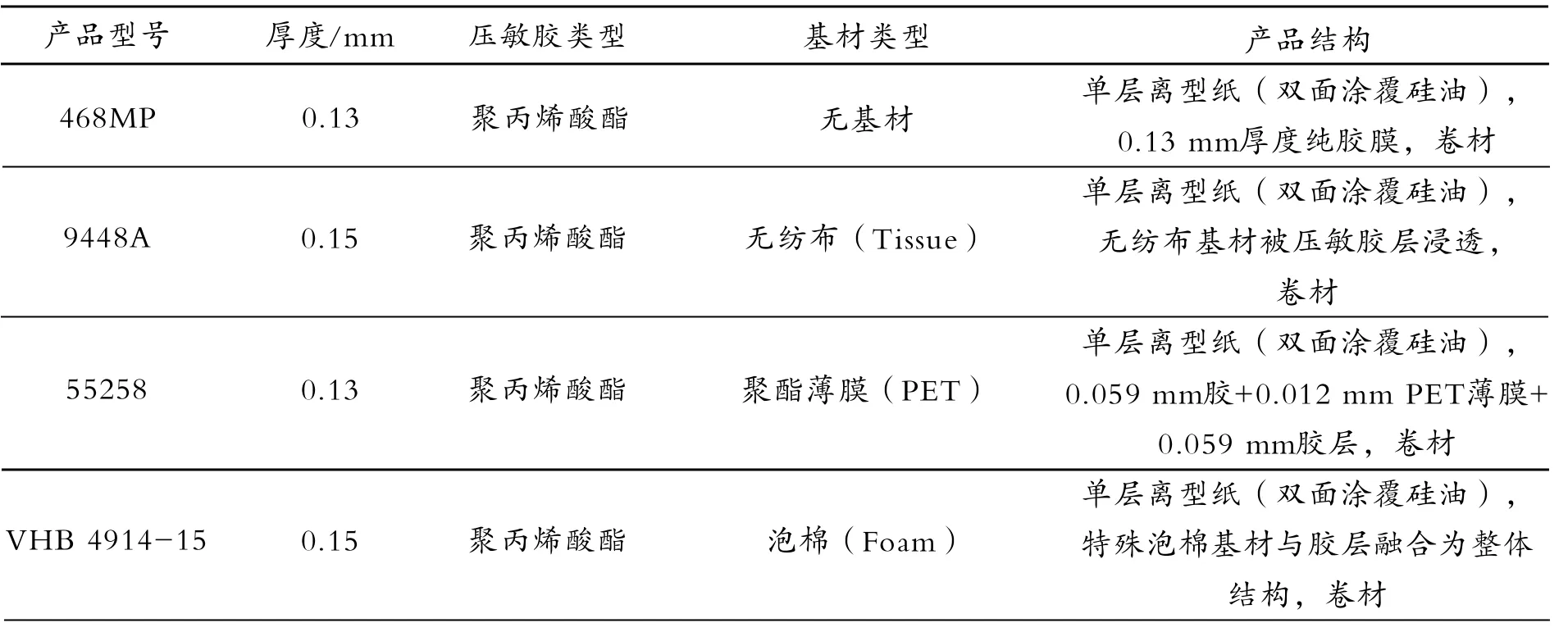

鏡面不銹鋼測試板(SUS304),美國ChemInstruments;異丙醇,分析純,成都科龍化工試劑廠;不同厚度的聚酯薄膜(PET),日本三菱化學;0. 13 mm厚度氧化鋁箔,美國ChemInstruments。所有膠帶樣品均為市售3M產品(見表1),詳細規格可參考公開的3M產品技術規格。

表1 各種膠帶樣品Tab.1 Tape samples used for study

1.2 測試設備

萬能材料實驗機,美國INSTRON 5569;桌面型剝離強度測試機,美國IMASS SP- 2000;電動碾壓輥輪(輥輪質量約2 kg),日本HYCHTECH。

1.3 測試方法

雙面膠帶剝離強度測試參照ASTMD-3330標準。

2 理論分析

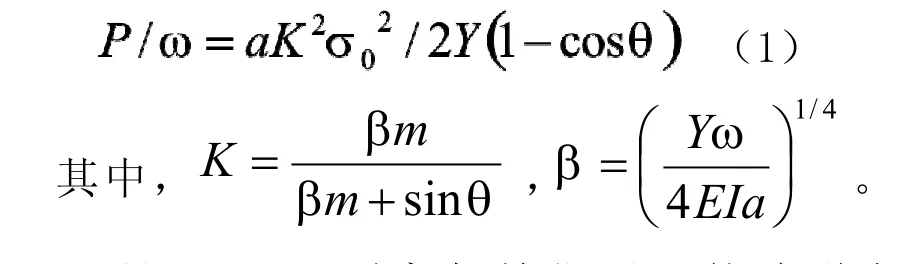

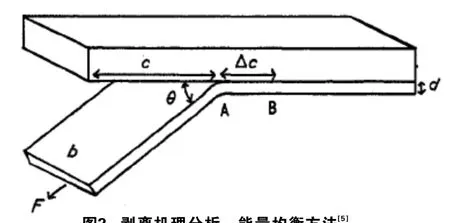

關于剝離機理的分析,長期以來一直流行應力分布和能量均衡2種方法。應力分布方法[3]基于彈性基材的橫梁彎曲理論(圖1)[4],將剝離力量分解為剝離分開位置的劈裂應力σ0和剪切應力λ0,當λ0<σ0時,可以得到剝離強度的簡化表達式(1):

σ0是X=0處(剝離起始位置)的劈裂應力,Y是 壓敏膠的彈性模量,E是被粘材料的彈性模量,α是壓敏膠層厚度,ω是粘接寬度,I是 背材的慣性力矩,m是剝離力相對于剝離分開位置的力臂,θ為剝離角度,P為剝離力量,P/ω為剝離強度。

圖1 剝離機理分析:應力分布方法[4]Fig.1 Peeling mechanism analysis:stress distribution method[4]

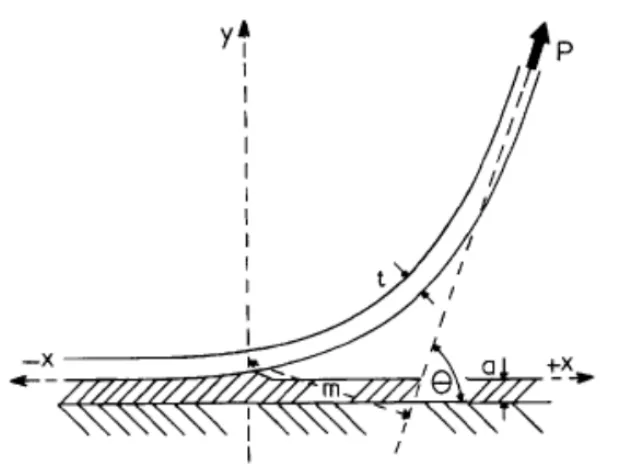

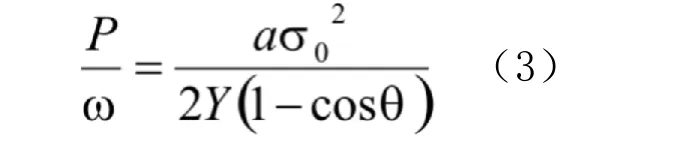

能量均衡方法[5]分別考查剝離分開過程的各種能量變化和剝離力的做功(圖2)[3],遵循能量守恒定律得到方程(2):

b是粘接寬度,R是破壞單位面積的粘接所需要的能量,△c為被剝離分開的微元長度,F為 剝離力,θ為剝離角度,d為背材厚度,E為背材的彈性模量。

圖2 剝離機理分析:能量均衡方法[5]Fig.2 Peeling mechanism analysis:energy equilibrium method[5]

應力分布方法使用的數學模型比較復雜,對于具有粘彈特性的壓敏膠存在很大的內在困難,只能對很多因素進行高度簡化處理,不能直觀體現剝離過程中的能量耗散等動態過程,因此,能量均衡方法的應用更加廣泛,例如,近年得到高度關注的壁虎粘接技術的研究中就大量使用能量均衡方法建立各種模型[5~7]。

當然,應力分布方法和能量均衡方法都存在明顯的局限,都不能全面地解釋剝離強度測試的所有影響因素。本研究綜合使用2種方法對實驗結果進行分析。

3 結果與討論

3.1 角度對剝離強度測試的影響

在應力分布方法中,當βm>Sinθ時,K= 1,式(1)簡化為:

其中ασ2/2Y為 剝離分開位置單位面積膠層中儲存的能量,不隨剝離角度變化[1]。

在能量均衡方法中,當測試背材的塑性形變很小以致可以完全忽略時,式(2)簡化為:

其中,R為破壞單位面積的粘接所需要的能量,不隨剝離角度變化[8]。

由此可見,在2種分析方法中,剝離強度與剝離角度的關系是基本相同的,與1/(1-cosθ)呈直接比例關系。

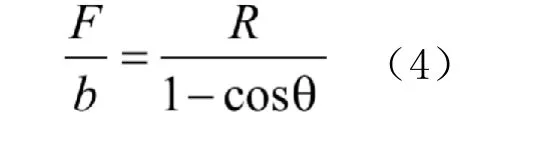

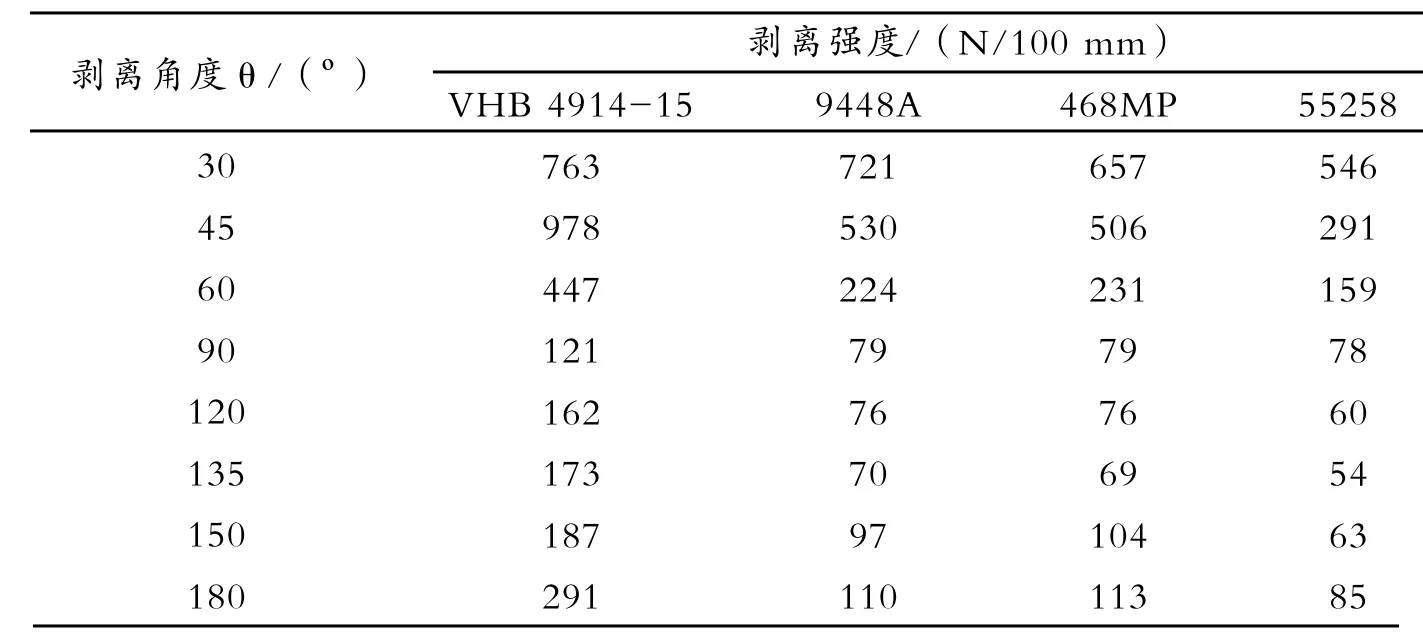

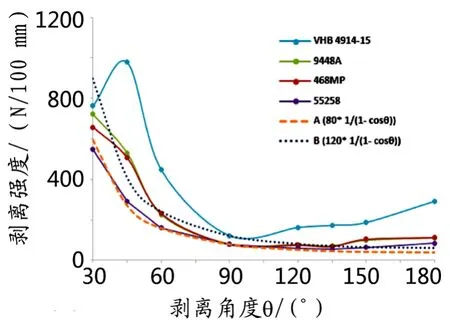

在不同剝離角度下測試所得的剝離強度結果如表2及圖3所示。由式(4)可知當θ=90°時F/ b= R,即剝離強度等于破壞單位面積的粘接所需要的能量。從表2可知VHB4914- 15的R值約為120 N/ 100 mm,9448A、468MP和55258的R值約為80 N/ 100 mm。在圖3擬合2條曲線A和B[P= 80/(1-cosθ)和P= 120/(1- cosθ)],從而可以發現,55258與曲線B重合程度最高,9448A與468MP對曲線B稍有偏離,VHB4914- 15對曲線B的偏離最為顯著。這種差別與4種雙面膠帶的結構差別完全對應:55258是以12 μm厚度PET薄膜為基材在2面涂覆60 μm壓敏膠的雙面膠帶,與50 μm PET背材貼合后進行剝離測試,基本結構與應力分布方法和能量均衡方法中的模型非常接近,因此較為符合2種方法推導得到的變化規律。9448A的無紡布基材被壓敏膠完全濕潤,468MP是沒有基材的雙面膠帶,2者厚度和結構都比較接近,剝離強度隨剝離角度的變化規律類似。VHB4914- 15是非常特殊的閉孔泡棉膠帶,膠層與泡棉完全融合為一體,受到剝離作用時,膠層與泡棉整體產生很大的形變耗散能量,因此剝離強度高且隨剝離角度的變化趨勢與其他3種膠帶存在明顯區別。

當剝離角度從90°升高到180°時,所有4種雙面膠的剝離強度明顯升高,這與式(3)與式(4)預測的90°剝離強度是180°剝離強度的2倍是明顯背離的。這種現象在此前的文獻中亦有報道[9,10],原因可能是當剝離角度從90°升高到180°時,膠層以及作為背材的PET薄膜的形變會明顯變大,導致耗散的能量顯著增加,耗散的能量對剝離強度的貢獻明顯增加,這部分貢獻在式(3)與式(4)沒有得到定量的體現。粘彈特性最顯著、膠層形變最明顯的VHB4914- 15的180°剝離強度超過90°剝離強度的2倍,證明前述解釋的合理性。

在更小的剝離角度下,剝離破壞逐漸轉變為邊界的剪切破壞,應用剝離機理解釋相關變化已經不太合適[4],因此本研究沒有涉及剝離角度小于30°時的剝離強度與剝離角度的關系。

表2 剝離強度與剝離角度的關系Tab.2 Peeling strength as function of stripping angle(背材:50 um PET;剝離速度:300 mm/min)

圖3 剝離強度與剝離角度的關系Fig3 Peeling strength as function of stripping angle

3.2 背材對剝離強度測試的影響

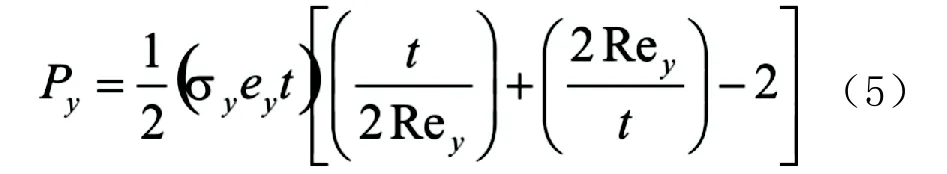

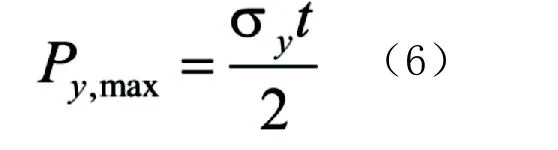

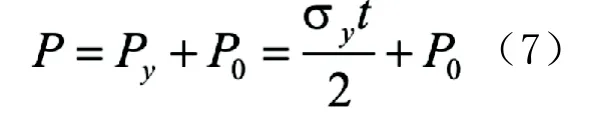

利用初等彎曲理論對剝離過程中背材彎曲的塑性形變進行分析[9],根據能量和做功的均衡,可以得到背材彎曲的塑性形變導致的90°剝離強度的增加值為(見式5):

Py為 剝離強度的增加量,σy為 背材的屈服應力,ey為 背材的屈服應變,t為背材厚度,R為 背材彎曲的曲率半徑。當R值很小時且剝離過程采用最小曲率半徑R= t/ 2時,剝離強度的增加量達到最大值(見式6):

即Py與 背材厚度t呈直接比例關系。由此可以得到整體剝離強度(見式7):

P0為不存在背材的塑性形變時候的90°剝離強度。值得注意的是在式(5)中,當t= 2Rey時 ,Py=0。式(6)只是在t值及R值都很小的狀況下對式(5)的近似處理,不應理解為Py隨 t增大而一直增大,而應理解為Py隨t增大先由0增加為最大值而后又減小為0。

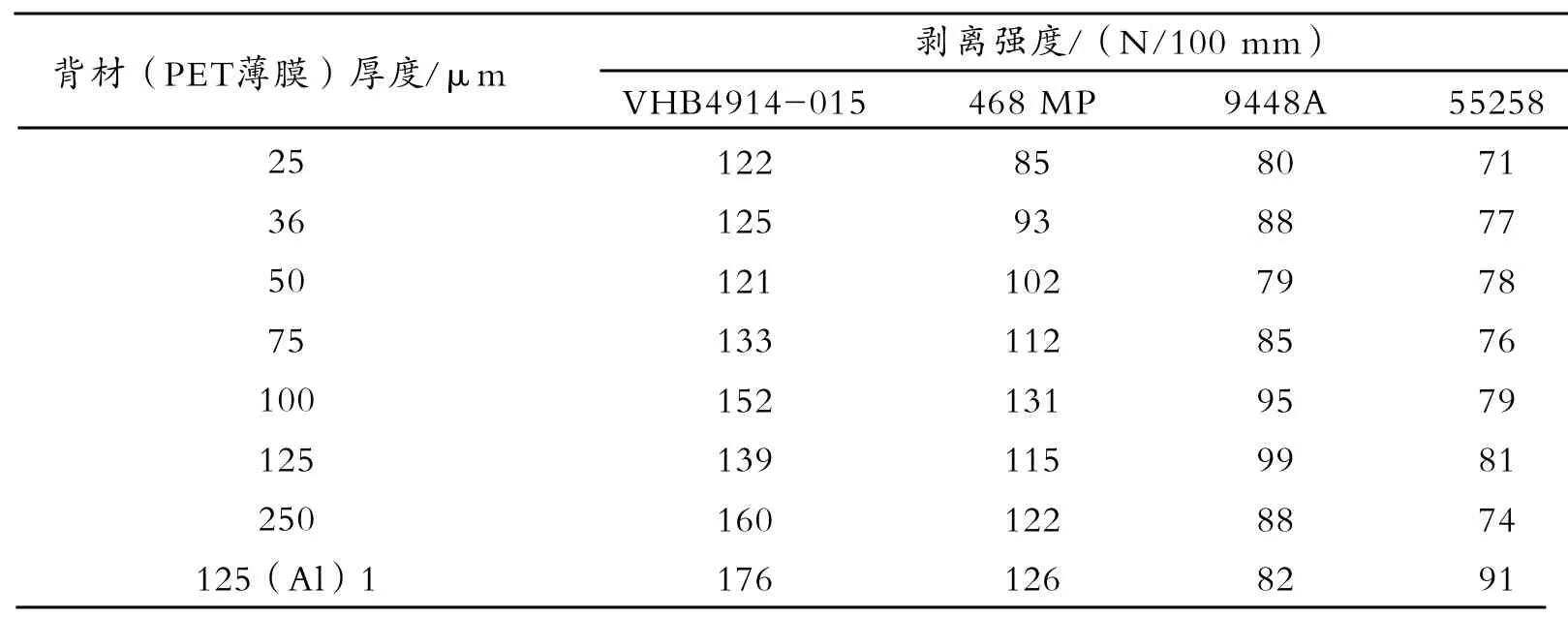

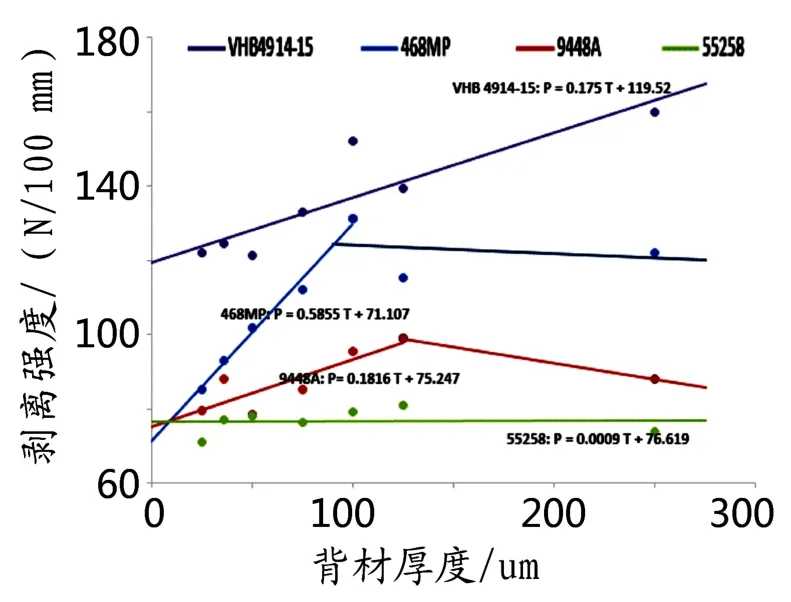

表3及圖4為使用不同厚度的PET薄膜作為基材測試得到的剝離強度結果。VHB4914-15的剝離強度較高,在測試的PET薄膜厚度范圍內,都能使PET薄膜發生明顯塑性形變,越厚的PET薄膜發生塑性形變消耗的能量越大,對剝離強度的貢獻越大,因此剝離強度一直升高,基本符合式(7)所示規律。468MP與9448A結構接近,剝離強度的變化趨勢也類似,隨著背材厚度增加,先升高再降低。當PET薄膜厚度很小時,剝離強度明顯大于PET 薄膜的屈服應力,很容易發生塑性形變,但是消耗的能量很少,對剝離強度的貢獻有限;當PET薄膜厚度很大時,剝離強度接近或者小于PET薄膜的屈服應力,很難發生或者沒有塑性形變,對剝離強度的貢獻也非常有限甚至接近于零。因此,隨著PET薄膜厚度增加,剝離強度先增加至最大值而后逐漸減低為零。類似現象在其他研究中亦曾出現[11]。468MP的剝離強度略高于9448A,導致背材的塑性形變略大,消耗能量更多,剝離強度隨背材厚度增加的幅度更大。55258的剝離強度與背材厚度的關系很小,考慮到測試誤差,可以近似認為剝離強度基本保持恒定。55258是以12 μm厚度PET薄膜為基材的雙面膠帶,這層PET薄膜在剝離過程中會發生明顯的塑性形變,剝離力量被緩沖后傳遞至作為背材的PET薄膜已經很少,不足以引起這些更厚的PET薄膜的塑性形變,從而不會對剝離強度產生額外的貢獻。

表3 剝離強度與背材(PET薄膜)厚度的關系Tab.3 Peeling strength as function of backing material thickness(剝離角度:90°;剝離速度:300 mm/min)

圖4 剝離強度與背材(PET薄膜)厚度的關系Fig.4 Peeling strength as function of backing material thickness

使用125 μm氧化鋁箔作為背材,測試結果明顯高于125 μm PET薄膜。由于氧化鋁箔的彈性模量(71 GPa)遠大于PET薄膜的彈性模量(0. 3 GPa),可以假定在剝離強度測試過程中氧化鋁箔沒有發生塑性形變,背材對剝離強度的貢獻可以忽略。剝離強度的增加主要來自膠層與氧化鋁箔結合更加緊密從而使得剝離分開時膠層的變形程度更高,更多的能量被膠層吸收[9]。

3.3 速度對剝離強度測試的影響

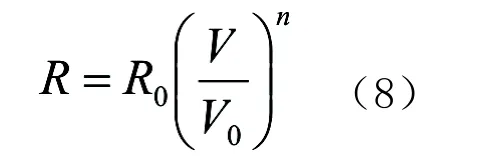

根據式(4),當剝離角度θ=90°時,剝離強度隨剝離速度變化的規律就是粘接能量的變化規律。在相關研究中[12~14],得到的經驗關系見式(8):

其中R是 剝離速度為V時破壞單位面積的粘接所需要的能量,R0為剝離速度為V0時破壞單位粘接面積所需要的能量,n是與膠層聚合物內在特性相關的常數。

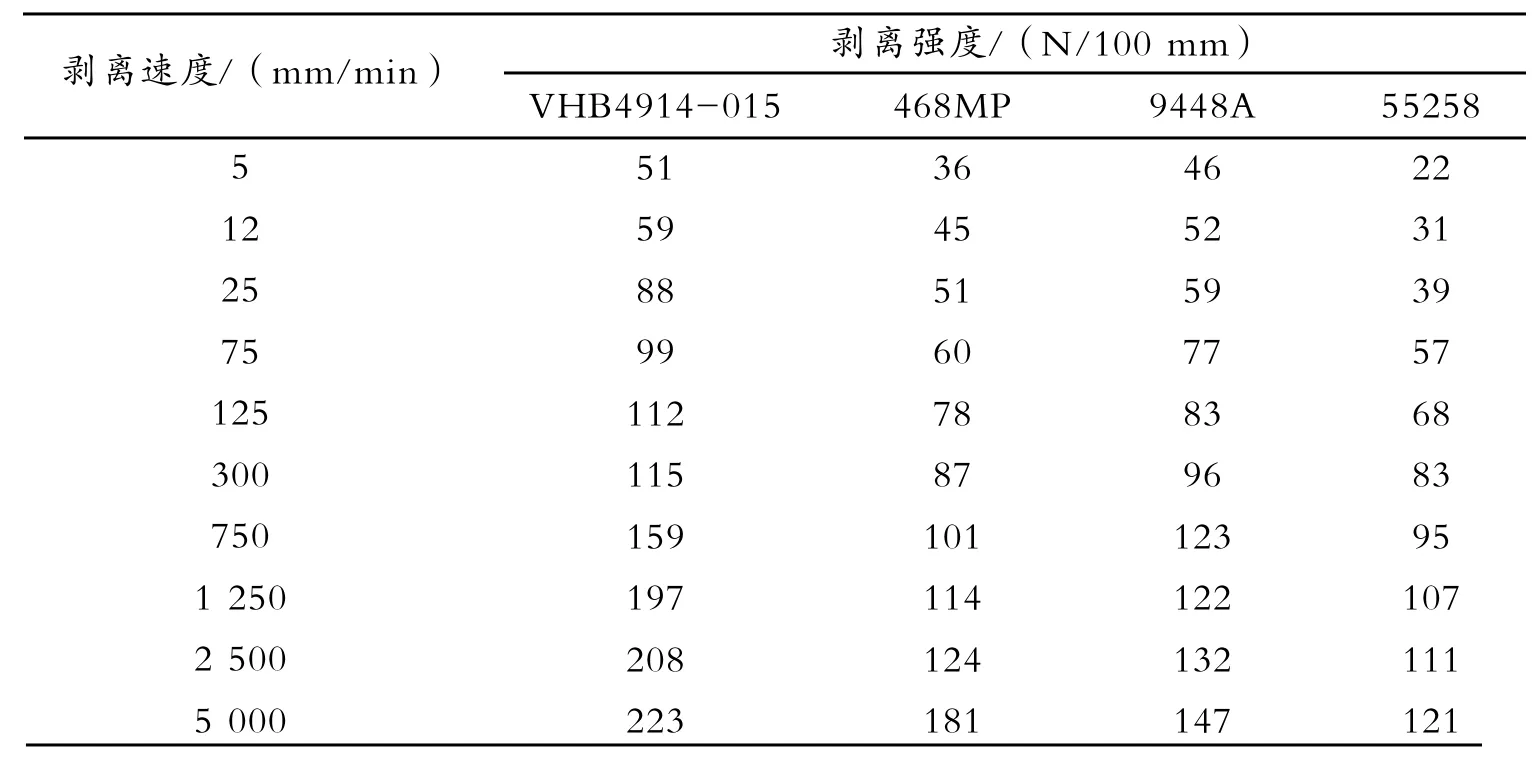

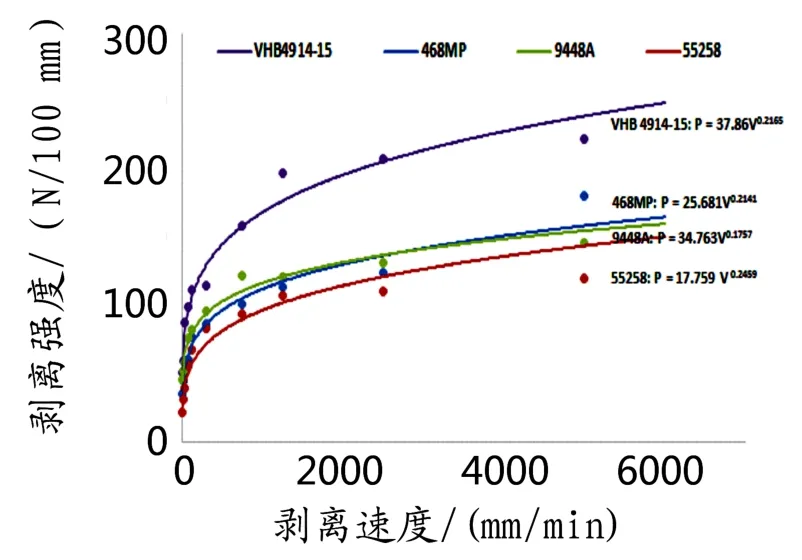

表4及圖5是在不同剝離速度條件下得到的剝離強度。從數據分析可以發現,所有4種雙面膠帶的剝離強度隨剝離速度的變化都滿足式(8)所示的基本規律,對于這4種膠帶,V0=1 mm/ min,n為各種膠帶的特性常數,在0. 1757~0. 2459內。468MP與9448A 的結構和剝離強度都很接近,它們的變化規律比較接近。結構和性能最為特殊的VHB4914-15的變化規律與其他3種膠帶的區別最為明顯。由于膠層中存在與粘彈聚合物完全不同的12 μm PET薄膜,55258的剝離強度變化規律與式(8)的吻合程度有所降低。另外,所有數據在剝離速度為5~1 250 mm/ min的范圍內對式(8)所示規律的重合程度最高。由于實驗條件限制,本文沒有測試在更低(例如0. 5、0. 05、0. 005 mm/ min)和更高(例如50 000、500 000、5 000 000 mm/ min)剝離速度條件下的剝離強度。

表4 剝離強度與剝離速度的關系Tab.4 Peeling strength as function of peeling speed(剝離角度:90°;背材:50 μm PET薄膜)

圖5 剝離強度與剝離速度的關系Tab.5 Peeling strength as function of peeling speed

通過WLF方程,可以將高溫或者低溫條件下的剝離速度轉化為常溫下的剝離速度,從而得到很寬范圍內剝離強度與剝離速度的關系[15,16]。非交聯聚合物或者分子質量不高的聚合物會經歷黏流態-高彈態-玻璃態的轉變過程,對應于剝離失效模式的內聚破壞-界面破壞-剝離跳躍的轉變,而交聯聚合物或者分子質量較高的聚合物的相應變化是高彈態-玻璃態和界面破壞-剝離跳躍。4種樣品是交聯足夠、內聚強度出色的高性能雙面膠帶,在本研究的剝離速度范圍內,仍然是典型的高彈態,所有剝離測試均呈現干凈的界面破壞,且剝離強度隨剝離速度指數增加,這與其他研究的結果是一致的[15,16]。當剝離速度繼續升高,剝離強度超過最大值后,可能會出現下降,且破壞模式會發生改變,出現剝離跳躍現象。

4 結論

通過對4種不同結構雙面膠帶的剝離強度測試,發現剝離角度、背材厚度和種類以及剝離速度對剝離強度的測試結果存在明顯影響。由于這4種雙面膠帶的壓敏膠體系都是充分交聯的聚丙烯酸酯,因此它們的變化規律比較接近,基本符合經典的粘彈聚合物剝離模型預測的趨勢,不過雙面膠帶結構的差異也導致它們對于模型預測的不同偏離。這些因素對于剝離強度的影響也可以為模切工藝的離型紙剝離和排廢以及干凈移除遮蔽膠帶和保護膜等工藝提供重要的指導。

[1] Rivlin R S. The Effective Work of Adhesion[J]. Springer New York,1997:2611-2614.

[2] Istvan B.Pressure-Sensitive Adhesives and Applications[M].New York:Marcel Dekker Inc, 2004,261-265.

[3]Kendall K.Thin-film Peeling-the Elastic Term[J].Journal of Physics D Applied Physics, 2001,8(13):1449.

[4]Kaelble D H.Theory and Analysis of Peel Adhesion:Bond Stresses and Distributions [J]. Transactions of the Society of Rheology,1960, 4(1):45-73.

[5]Pesika N,T Yu,Zhao B,et al.Peel-Zone Model of Tape Peeling Based on the Gecko Adhesive System [J].The Journal of Adhesion,2006,83(4):383-401.

[6]Tian Y,Pesika N,Zeng H,et al.Adhesion and Friction in Gecko Toe Attachment and Detachment [J].Proceedings of the National Academy of Sciences USA,2006,103(51):19320-19325.

[7]Yao H,Gao H.Mechanics of Robust and Releasable Adhesion in Biology:Bottom-Up Designed Hierarchical Structures of Gecko [J].Journal of the Mechanics and Physics of Solids,2006,54(6):1120-1146.

[8]Gent A N,Hamed G R.Peel Mechanics[J].Journal of Adhesion,1975,7(2):91-95.

[9]Gent A N,Hamed G R.Peel Mechanics for an Elastic-Plastic Adherend [J].Journal of Applied Polymer Science,1977,21(10):2817-2831.

[10]Kaelble D H,Ho C L.Biaxial Bond Stress Analysis in Peeling[J].Journal of Rheology,1974,18(2):219 -235.

[11]Aubrey D W,Welding G N,Wong T.Failure Mechanisms in Peeling of Pressure-Sensitive Adhesive Tape[J].Journal of Applied Polymer Science,1969,13(10):2193-2207.

[12]Barthel E,Roux S.Velocity Dependent Adherence: An Analytical Approach for the JKR and DMT Models[J].Langmuir,2000,16(21):8134-8138.

[13]Chen H,Feng X,Huang Y,et al.Experiments and Viscoelastic Analysis of Peel Test With Patterned Strips for Applications to Transfer Printing[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2013,61(8):1737-1752.

[14]Christopher K,Alain M,Guruswami R.Rate Dependent Adhesion Energy and Nonsteady Peeling of Inextensible Tapes[J].Journal of Applied Mechanics,2014,81(4):041016.

[15]Kaelble D H.Theory and Analysis of Peel Adhesion:Rate-Temperature Dependence of Viscoelastic Interlayers[J].Journal of Colloid Science,1964,19(5):413-424.

[16]Gent A N,Petrich R P.Adhesion of Viscoelastic Materials to Rigid Substrates[J].Journal of Polymer Science Polymer Physics Edition,1969, 9(1502):659.

Factors affecting peeling strength test of double coated tape

LIU Qi-lin, HUANG Ying-yu, DENG Wei-wen, HUANG Qian

(3M Materials Technology(Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou, Guangdong 510660, China)

Using four widely used double coated tapes with typical structures (special foam tape VHB4914-15, nonworen substrate double coated tape 9448A, adhesive transfer tape 468MP and PET substrate double coated tape 55258), the effects of stripping angle, type and thickness of backing material and peeling speed on the peeling strength were systematically studied, and were deeply analyzed from the viewpoints of mechanics and energectics. The test results were agreeable with the predictions of the classic peeling models. However, their different structures caused different extent of deviations to these classic peel models.

double coated tape; peeling strength; angle; backing material; speed

TQ436+.3

A

1001-5922(2017)05-0048-06

2016- 10- 01

劉其林(1982-),男,碩士,工程師,主要從事粘接技術研究及應用支持。E- mail:cliu2@ mmm. com。