走馬樓吳簡“朱表割米自首案”整理與研究*

陳榮傑

走馬樓吳簡“朱表割米自首案”整理與研究*

陳榮傑

《長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〔柒〕》包含近六十枚與朱表盜割官米自首案件相關(guān)的竹簡,本文從揭剝位置示意圖、簡文內(nèi)容、簡的形制等方面對該案進行了初步復(fù)原整理與研究,並將之與“許迪割米案”進行對比,認爲該案比“許迪割米案”案情更複雜、牽涉面更廣、影響更惡劣。從特定的時空環(huán)境出發(fā),探討吳簡自首簡在自首制度研究上的價值與意義,重新審視孫吳中書典校事呂壹在歷史上所起的作用。

關(guān)鍵詞:走馬樓吳簡朱表割米自首案許迪割米案自首

長沙走馬樓三國吳簡(下簡稱“吳簡”)中有不少官米料校不見的記録,如簡壹·6227“黃龍元年文入郡屯田民□吳平斛米一百六斛二斗料校不見前已列言詭責(zé)負者”,①本文所引簡文簡號前用“·”隔開的漢字〔壹〕、〔貳〕、〔叁〕、〔肆〕、〔柒〕、〔捌〕表示竹簡冊數(shù),簡號前用“·”隔開的阿拉伯數(shù)字“4”、“5”表示嘉禾四年吏民田家莂、嘉禾五年吏民田家莂。本文例句均來自走馬樓簡牘整理組編著《長沙走馬樓三國吳簡·嘉禾吏民田家莂》(北京,文物出版社,1999年),《長沙走馬樓三國吳簡·竹簡·〔壹〕、〔貳〕、〔叁〕、〔肆〕、〔柒〕、〔捌〕》,北京,文物出版社,2003年、2007年、2008年、2011年、2013年、2015年出版。簡壹·6688“黃武五年文入租吳平斛米二百七十七斛六斗料校不見前已列言更詭責(zé)負者□”,等等。魏斌先生認爲吳簡倉米“料校不見”的原因,更大的一種可能是經(jīng)手人員挪用和中飽。②魏斌《走馬樓孫吳“加臧米”簡試論》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第25輯,武漢大學(xué)出版社,2009年,頁27。吳簡許迪割米案就是一宗官吏盜割官米的大案,該案現(xiàn)已陸續(xù)刊佈了不少與之相關(guān)的簡牘(木牘四枚,竹簡五百餘枚),引起了學(xué)界的高度關(guān)注,先後有不少學(xué)者撰文對之進行研究。③胡平生、宋少華《新發(fā)現(xiàn)的長沙走馬樓簡牘的重大意義》,《光明日報》1997年1月14日;胡平生《長沙走馬樓三國孫吳簡牘三文書考證》,《文物》1999年第5期,頁45—52;王素《長沙走馬樓三國孫吳簡牘三文書新探》,《文物》1999年第9期,頁43—50;王子今《走馬樓許迪蟹米事文牘釋讀商榷》,《鄭州大學(xué)學(xué)報》2001年4期,頁109—111;王子今《走馬樓許迪割米案文牘所見鹽米比價及相關(guān)問題》,《長沙三國吳簡暨百年來簡帛發(fā)現(xiàn)與研究國際學(xué)術(shù)研討會論文集》,北京,中華書局,2005年,頁99—106;王素、宋少華《長沙走馬樓三國吳簡的新材料與舊問題——以邸閣、許迪案、私學(xué)身份爲中心》,《中華文史論叢》2009年第1期,頁1—27;王彬《吳簡許迪割米案相關(guān)文書所見孫吳臨湘侯國的司法運作》,《文史》2014年第2輯,頁73—91;王素、宋少華《長沙吳簡〈録事掾潘琬白爲考實吏許迪割用餘米事〉釋文補正》,《文史》2015年第1輯,頁279—282;徐暢《新刊長沙走馬樓吳簡與許迪割米案司法程序的復(fù)原》,《文物》2015年第12期,頁71—83;等等。然《長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〔柒〕》中另有一件案情更嚴重、更複雜的官吏盜割官米的案件鮮有學(xué)者關(guān)注。這個案子的相關(guān)簡文較集中地出現(xiàn)在簡柒·4080—4144(揭剝位置示意圖三十三),④走馬樓簡牘整理組編著《長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〔柒〕》,北京,文物出版社,2013年,釋文見頁827—829,揭剝圖見頁940。我們根據(jù)簡文內(nèi)容將之定名爲“朱表割米自首案”。①簡文中多見“表”、“自首”、“割”類文字,如簡柒·4120“□獄今臨湘結(jié)斛斗□後表自首狀□唯□所用米事覺自首”,簡柒·4093“以(?)表自首皆在直所覺(?)後(?)令聞□□□訟愬□勉重罪者”,簡柒·4128“□□米表坐割還□中倉吏□□所領(lǐng)溢米一百七十斛……畢”,簡柒·4083正“事史潘真以三月廿八日承詔覆量中倉襍米以四月二日畢訖覓(?)得表所割”。據(jù)前面所舉簡例知:“表”爲人名,其割用官米自首。簡柒·4107“丹楊大男朱渡求哀以促作父表給吳昌昔遣吏鄫(?)莽予諸葛府君”,丹楊大男朱渡爲父表求情,知“表”姓“朱”,爲“朱表”。故我們將該案定名爲“朱表割米自首案”。需要説明的是,拙文原定名爲“表割米自首案”,承蒙王素先生提示單稱“表”容易引起讀者誤解,建議改爲“朱表割米自首案”,今從。本文不揣譾陋,試對之進行整理與研究,不足之處敬請方家批評指正。

一 “朱表割米自首案”時間內(nèi)容的繫聯(lián)

鄧瑋光先生就吳簡復(fù)原研究提出了橫向比較復(fù)原法和縱向比較復(fù)原法。所謂橫向比較復(fù)原法是通過比對同一事件的多方記録,補全單份記録缺失的信息;②鄧瑋光《走馬樓吳簡三州倉出米簡的復(fù)原與研究——兼論“橫向比較復(fù)原法”的可行性》,《文史》2013年第1輯,頁254。縱向比較復(fù)原法是指從縱向也就是歷時性的角度去還原某個事件的動態(tài)過程,尋找復(fù)原的可能性。③鄧瑋光《對三州倉“月旦簿”的復(fù)原嘗試——兼論“縱向比較復(fù)原法”的可行性》,《文史》2014年第2輯,頁5。徐暢先生也指出許迪割米案由於案件牽涉多方、多次考實,各方皆有記録,因而留下多份解書、呈文;案件審理遵循漢魏間訴訟程序,有的簡文還殘留審訊日期,可利用各步驟間的邏輯關(guān)係進行歷時性考察。④徐暢《新刊長沙走馬樓吳簡與許迪割米案司法程序的復(fù)原》,《文物》2015年第12期,頁72。“朱表割米自首案”較集中地出現(xiàn)在簡柒·4080到4144這個簡段,另有四枚簡見於《揭剝位置示意圖圖二十二》(簡柒·2519至2550)。記録該案的簡文中有一些重要的時間信息,故我們以時間爲切入點,從縱向和橫向兩個方面對該案時間內(nèi)容信息進行繫聯(lián)。

1.四月九日

匿用米一百七十斛□□以四月九日有辭以米一斛……所……買□其(柒·2526)①楊小亮先生在“紀念走馬樓三國吳簡發(fā)現(xiàn)二十週年長沙簡帛研究國際學(xué)術(shù)研討會”上提交論文《“表坐割匿用米行軍法”案勾稽考校》(下簡稱“楊文”)對相關(guān)釋文共修訂了八十一條,其中有六條本文初稿也已指出。我們對楊文所修訂的其他七十五條一一核對了圖版,因與此案相關(guān)的圖版殘損漫漶很嚴重,不少文字模糊不清,謹慎起見,本文共采納楊文九條修訂意見,下面隨文標注。簡柒·2526“七十斛”後“□□”,楊文釋爲“表後”,核對圖版並參考簡柒·4098,可從。

米一百七十斛表後以四月九日有辭以米□昔所遺兵……(柒·4098)

收四月九日發(fā)臨湘吏□自首乞言以蟯昔所遺兵覓到其自首□(柒·4104)

簡柒·2526“七十斛”後一字應(yīng)爲“表”字,圖版較清晰,其寫法與簡柒·4082正之“表”字寫法相同,擬改“□”爲“表”字。簡柒·4098“□”圖版不清楚,其上部“亠”較清楚,結(jié)合簡柒·4104“蟯昔所遺兵”,疑當爲“蟯”字。

上揭三簡當是不同部門發(fā)出的文書,所記應(yīng)是同一件事情:“表”四月九日有辭交代一百七十斛米的情況。“辭”在許迪割米案中多見,如簡捌·4055“重(?)部吏陳曠實核吏許迪辭割食所領(lǐng)鹽”,簡捌·4117“十一月七日大男許迪辭本下雋縣民少失父遜與母妾兄別々男弟冰迪妻小冰妻”等。“辭”爲訟辭、供詞。《説文解字·辛部》:“辭,訟也。”①《説文解字》,北京,中華書局影印,1963年,頁309下。《周禮·秋官·鄉(xiāng)士》:“聽其獄訟,察其辭。”②《周禮注疏》卷三五,十三經(jīng)注疏本,北京,中華書局影印,1980年,頁876中。據(jù)前兩簡可知第三簡“臨湘吏”後“□”應(yīng)是“表”字,“表”者的身份是臨湘吏朱表。後兩簡臨湘吏朱表交代了米的去向,和“蟯昔所遺兵”有關(guān)。

2.(四)月十八日

月十八日更復(fù)有辭以米給莽仁非自散用事既在真所□□(柒·4097)③“所”後第一個“□”楊文釋爲“覺”,核對圖版,可從。

此簡“復(fù)有辭”應(yīng)是在朱表有辭之後。四月九日朱表有辭“以米□昔所遺兵”,此“月十八日更復(fù)有辭”極可能是四月十八日。朱表復(fù)有辭“以米給莽仁非自散用”。“散用”一詞許迪割米案中多見,如簡捌·4140“餘米一百一十二斛六斗八升迪散用飲食後爲直事廖咨所覺姦惡無狀迪罪”,簡捌· 4083“斗八升迪散用飲食後廖直事及吏朱訢到料校米不見敕迪備入即□□”等。“散用”又見於《三國志·吳書·全琮傳》:“琮至,皆散用,空船而還。”④《三國志》卷六〇,北京,中華書局,1959年,頁1381。此是講全琮父命其“齎米數(shù)千斛到吳,有所市易”,結(jié)果全琮將米分發(fā),用以救濟士大夫了。吳簡“散用”之義當與《三國志》“散用”義不同。吳簡“散用”應(yīng)與“割用”同義,均指私吞官物。⑤許迪割米案中多見“散用”和“割用”出現(xiàn)在相同的語境中。如:簡捌·4035“事出付瑛等迪先割用飲食不見後直事廖咨到倉料物校米不見今月七日爲郡所召者”,簡捌·4083“斗八升迪散用飲食後廖直事及吏朱訢到料校米不見敕迪備入即□□”,簡捌·4140“餘米一百一十二斛六斗八升迪散用飲食後爲直事廖咨所覺姦惡無狀迪罪”,簡捌· 4002“六斗八升迪先割用飲食不復(fù)列廖咨所覺米不見”。四月十八日表復(fù)有辭:將米給莽仁了,不是自己私吞了。“莽仁”在“朱表割米自首案”中多次出現(xiàn):

道里長遠時值□□無□資斷(?)換以中倉□□米□斛給莽仁(柒·4106)①此簡“中倉”後“□□”,楊文釋爲“溢”。核對圖版,可從。

□得潘掾文書□白表(?)用米給莽等斛數(shù)相應(yīng)表未(?)見□□(柒·4110)

自首不如狀斛斗□表即復(fù)首對實□給等明十六日如見(柒·4111)

上揭簡柒·4111據(jù)圖版“給”前脫“莽”字,當補。

3.三月廿八日

事史潘真以三月廿八日承詔覆量中倉襍米以四月二日

畢訖覓(?)得表所割(柒·4083正)

上揭“量”圖版作“蟺”,很清晰,“蟺”在《竹簡》〔捌〕中多見。“蟺”爲“量”的俗字,較早見於《曹全碑》:“遂訪故老商蟺”,又“縣三老商蟺”。②毛遠明《漢魏六朝碑刻異體字研究》,北京,商務(wù)印書館,2012年,頁173。

“潘真”三月廿八日承詔覆量中倉襍米,四月二日結(jié)束。“畢訖”是結(jié)束之義。“畢”和“訖”都有完畢、結(jié)束義。《廣雅·釋詁三上》:“畢,竟也。”《集韻·入質(zhì)》:“畢,一曰終也。”《説文·言部》:“訖,止也。”③《廣雅疏證》卷三上,清疏四種合刊本,上海古籍出版社影印,1989年,頁412上;《集韻》,上海古籍出版社影印,1985年,頁664;《説文》,頁53下。《禮記·祭統(tǒng)》:“防其邪物,訖其嗜欲。”鄭玄注:“訖,猶止也。”④《禮記正義》卷四九,十三經(jīng)注疏本,頁1603中。“畢訖”同義連用,意爲結(jié)束、終止。“覆量”當即復(fù)核,亦即覆案。⑤“覆”爲重審察。參王彬《吳簡許迪割米案相關(guān)文書所見孫吳臨湘侯國的司法運作》,頁76。潘真承詔復(fù)核的結(jié)果是米爲朱表所割。“所割”又見於許迪割米案《録事掾潘琬白爲考實吏許迪割用餘米事》文書“爲廖直事所覺後,迪以四年六月一日,偷入所割用米畢,付倉吏黃瑛受。”①參王素、宋少華《長沙吳簡〈録事掾潘琬白爲考實吏許迪割用餘米事〉釋文補正》,頁281。據(jù)此,簡柒·4083正“表所割”後當接續(xù)“用米”等文字。“割用”在吳簡中多見,如簡貳·6977:“□斛一斗迪割用百一十二”,②録文參王彬《吳簡許迪割米案相關(guān)文書所見孫吳臨湘侯國的司法運作》(《文史》2014年第2期,頁87)改。簡柒·4493:“□實不割用乞列死命實然後辭”,簡捌·4183“臨湘言重實核淕口典鹽吏許迪割用所領(lǐng)米一百一十二斛六斗八升前”等。傳世文獻“割用”見於《後漢書·楊賜傳》熹平五年(176)楊賜諫漢靈帝曰:“宜絶慢慠之戲,念官人之重,割用板之恩,慎貫魚之次,無令醜女有四殆之嘆,遐邇有憤怨之聲。”③《後漢書》卷五四,北京,中華書局,1965年,頁1778。據(jù)其文意,“用板”爲一個詞,指使用詔書。傳世文獻未見“割用”作爲詞使用之例。吳簡“割用”當是詞。《説文·刀部》:“割,剝也。”又《刀部》:“剝,裂也。”④《説文》,頁92上。“割用”當本爲分割使用,在吳簡中引申爲分割官物據(jù)爲己有,即私吞官物。

“潘真”所承之詔當爲“辛酉詔”。見:

官中部督郵移辛酉詔曰寫下度辭如牒又表以文入沒溺米事(柒·4087)“潘真”又見:

□遣吏張孟傳表以二月四日付臨湘録事史潘真以三月廿七(柒·4121)

據(jù)此簡可知“潘真”應(yīng)爲臨湘録事史。簡柒·4083之“事史潘真”前當接“臨湘録”三字,恰有簡末爲“臨湘録”三字者:

以今年正月廿日詣縣督繫曹遣吏張孟傳表以二月四日付臨湘録(柒·4086)

結(jié)合簡柒·4121,上簡在文意上與簡柒·4083正相合。完整簡文爲:

以今年正月廿日詣縣督繫曹遣吏張孟傳表以二月四日付

臨湘録事史潘真以三月廿八日承詔覆量中倉襍米以四月二日畢訖覓(?)得表所割(柒·4086、4083)

正月廿日關(guān)於“表”案的詔書送到臨湘縣,縣督促繫曹遣吏張孟傳朱表,張孟二月四日將此案交給臨湘録事史潘真,潘真三月廿八日奉詔覆量中倉襍米,四月二日結(jié)束,結(jié)果是米爲朱表所割。

據(jù)此可知,簡柒·4121“張孟傳表以二月四日付臨湘録事史潘真”後當爲“承詔覆量中倉襍米”事。其在文意上和簡柒·4116“承詔覆量中倉襍米以四月六日畢訖……”相接。①簡柒·4116“詔”前“□”,楊文釋爲“承”。圖版此字很模糊,結(jié)合簡柒·4083,此字釋爲“承”較妥,今改。完整簡文爲:

□遣吏張孟傳表以二月四日付臨湘録事史潘真以三月廿七〔日〕承詔覆量中倉襍米以四月六日畢訖……(柒· 4121、4116)

簡柒·4086、4083和柒·4121、4116相對照發(fā)現(xiàn):二者均是“吏張孟傳表以二月四日付臨湘録事史潘真”,區(qū)別僅是潘真承詔的日期和覆量結(jié)束的日期。查圖版,簡柒·4083“三月廿八日”很清楚,簡柒·4121“三月廿七”之“七”字圖版不清楚,據(jù)其左邊一撇似當爲“八”字。因此,我們認爲潘真承詔覆量的日期應(yīng)是“三月廿八日”。簡柒·4083“四月二日”之“二”字和簡柒·4116“四月六日”之“六”字,圖版均不清楚。通過前面分析,我們認爲潘真覆量中倉襍米結(jié)束的日期也應(yīng)該相同。簡柒·4086、4083和簡柒·4121、4116所述是同一件事,即繫曹遣吏張孟傳朱表付臨湘録事史潘真承詔覆量中倉襍米。同樣的事件重複記録當是有不同的目的,可能是不同部門的記載。

由前述知,四月九日臨湘吏朱表自首,正月廿日詔書下達到臨湘縣,二月四日吏張孟將此案交給臨湘録事史潘真,三月廿八日潘真開始奉詔覆量中倉襍米,四月二日或六日覆量結(jié)束,結(jié)果是米爲朱表所割。可見,詔書下達及覆量時間當是在臨湘吏朱表自首的第二年展開的。

二 “朱表割米自首案”復(fù)原整理

前面從時間內(nèi)容方面對“朱表割米自首案”的相關(guān)簡文進行了繫聯(lián)。下面據(jù)揭剝位置示意圖、簡的形制、結(jié)合簡文時間內(nèi)容對“朱表割米自首案”進行復(fù)原整理。

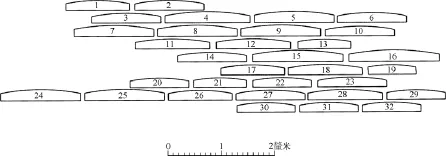

“朱表割米自首案”集中出現(xiàn)在簡柒·4080—4144,其揭剝位置示意圖如下:

這坨簡位於發(fā)掘區(qū)Ⅱ區(qū)c坨第16小坨。宋少華先生曾説:“揭剝前當發(fā)現(xiàn)某坨簡上半部正面朝下、下半部正面朝上、邊緣處正面與正面相對時,我們就判斷它有可能爲一卷冊書。揭剝圖中每枚竹簡正面用直線表示,背面用曲線表示。”①宋少華《長沙三國吳簡的現(xiàn)場揭取與室內(nèi)揭剝——兼談吳簡的盆號和揭剝圖》,《吳簡研究》第三輯,北京,中華書局,2011年,頁7。這坨簡的主體上半部正面朝下,下半部正面朝上,符合一個完整冊書的條件。與“朱表割米自首案”相關(guān)的簡主要位於正面相對簡(揭剝圖編號爲41、42、43、44)的上面八層和下面九層。據(jù)圖版,原簡當是先寫後編,編繩已經(jīng)腐朽,無法通過簡牘編聯(lián)對簡文進行復(fù)原整理。不過,與“朱表割米自首案”相關(guān)的簡在揭剝圖中相對集中,且都是圍繞一個核心事件而展開,簡文中一些重要信息重複呈現(xiàn),並有一些重要的時間詞語,故我們根據(jù)揭剝位置示意圖、簡的形制和簡文內(nèi)容對“朱表割米自首案”進行復(fù)原。

“朱表割米自首案”簡包裹在中鄉(xiāng)故戶下品出錢簡之中。揭剝圖上部編號1至12的簡均是中鄉(xiāng)故戶下品出錢簡,下部編號72至96的簡除闌入幾枚其他簡外,也主要是中鄉(xiāng)故戶下品出錢簡。其中編號12的簡爲總計簡:

·右一百六十一戶下品出錢四千四百合七十萬八千四百(柒·4077正/12)②簡號“/”後數(shù)字爲揭剝示意圖編號。下同。

據(jù)此簡知中鄉(xiāng)故戶下品出錢簡應(yīng)是從右向左編聯(lián)。由揭剝圖可知編號12的簡處於裏側(cè),故中鄉(xiāng)故戶下品出錢簡當是結(jié)尾簡在內(nèi)、首簡在外的收捲方式。

“朱表割米自首案”在揭剝示意圖圖三十三中主要位於編號15至79,中心部位四枚簡正面相對。簡文爲:

道里長遠時值□□無□資斷(?)換以中倉溢米□斛給莽仁(柒·4106/41)

丹楊大男朱渡求哀以促作父表給吳昌昔遣吏鄫莽予諸葛府君(柒·4107/42)

□□傍爲道上粻米五十斛兩傍人各廿五斛及告□□詣府君(柒·4108/43)

換取□□□□□□□民所還種粻米十斛米給役□吏□周(柒·4109/44)

簡柒·4107/42“鄫”據(jù)圖版其左側(cè)應(yīng)爲“番”,“鄫”當爲“鄱”字。據(jù)這四枚簡的內(nèi)容來看不應(yīng)是文書的結(jié)尾部分。

“朱表割米自首案”在揭剝示意圖圖三十三上部最外側(cè)編號15、17的簡文爲:

□相兼領(lǐng)願乞□□□□□□□如牒□□謹爲詣琬誠(柒·4080正/15)

解行表軍法當遣主簿詣府白狀縣在治下吏役不得(柒·4082正/17)

據(jù)簡柒·4080正/15末尾“琬誠”二字可推知其下當爲“惶誠恐叩頭死罪死罪”之類上行文書結(jié)尾的慣用語。這樣的語句在吳簡上行文書中多見,僅舉《録事掾潘琬白爲考實吏許迪割用餘米事》爲例:

録事掾潘琬叩頭死罪白:過四年十一月七日,被督郵敕,考實吏許迪。輒與核事吏趙譚、

都典掾烝若、主者史李珠,前後窮核考問。迪辭:賣官餘鹽四百廿六斛一斗九升八合四勺,得米

二千五百六十一斛六斗九升已。二千四百卌九斛一升,付倉吏鄧隆、谷榮等。餘米一百一十二斛六斗八升,迪割

用飲食不見。爲廖直事所覺後,迪以四年六月一日,偷入所割用米畢,付倉吏黃瑛受。

前録見都尉,知罪深重,詣言:不割用米。重復(fù)實核,迪故下辭,服割用米。審前後搒押迪凡百

卅下,不加五毒,據(jù)以迪今年服辭結(jié)罪,不枉考迪。乞曹重列言府。傅前解,謹下啓。琬誠

惶誠恐,叩頭死罪死罪。

若(濃墨草書)二月十九日戊戌白①釋文參見王素、宋少華《長沙吳簡〈録事掾潘琬白爲考實吏許迪割用餘米事〉釋文補正》,頁280—281。簡柒·4082正/17“行表軍法”當是案件審理完畢、依法治罪的詞語,許迪割米案中多見。如:

實是科正非記到據(jù)科行迪軍法言君叩頭々々死罪々々案文書(捌·4210)

審實是科正非記到晃亟攝縣據(jù)科行迪軍法乞嚴下雋(捌·4211)

“朱表割米自首案”在揭剝示意圖圖三十三下部外側(cè)編號66的簡文爲:

……覺後不……乞□前□□□□解行表軍法……(柒· 4131/66)②楊文指出“前”後“□□□□”釋爲“解”字。“解”字整理者實際上已經(jīng)釋出,核對圖版“□□□□”當爲衍文。

因此,我們認爲“朱表割米自首案”的收捲方式不同於中鄉(xiāng)故戶下品出錢簡結(jié)尾簡在內(nèi)、首簡在外的方式,其收捲方式應(yīng)是首簡在內(nèi)、結(jié)尾簡在外。

仔細觀察揭剝示意圖圖三十三,雖上部正面朝下、下部正面朝上,爲構(gòu)成一個完整冊書提供了條件,但其中心部位每排兩枚簡,共三排,上部每排兩枚簡之外即緊鄰一排五枚簡。因此,我們判斷這坨簡中心部位當有遺脫。

揭剝示意圖圖三十三編號26、31的簡是戶籍簡,記載了繳納賦稅的情況。簡文爲:

右初家口食五人筭四訾五十(柒·4091/26)

妻池年五十一筭一子男□年十九筭一(柒·4096/31)

據(jù)《竹簡》〔捌〕所記許迪割米案的簡文,有關(guān)於許迪所住鄉(xiāng)里及家庭成員的記載,而沒有家庭成員是否繳納筭賦的記載,因爲家庭成員是否繳納筭賦與案件的審理無關(guān)。故我們認爲上揭戶籍簡與“朱表割米自首案”無關(guān),當是闌入簡。這兩枚戶籍簡在形制上也和“朱表割米自首案”簡差別很大,這兩枚簡寬分別是0.7、0.8釐米,而與“朱表割米自首案”相關(guān)的簡寬度均在1釐米以上,這兩枚簡的寬度比“朱表割米自首案”簡窄很多。也可説明這兩枚戶籍簡應(yīng)是闌入簡。同時也説明“朱表割米自首案”簡擾亂比較嚴重。

觀察《竹簡》〔柒〕“朱表割米自首案”相關(guān)簡的圖版,我們發(fā)現(xiàn)這批簡有兩種不同的形制。一種較窄、較短一些,寬約1.1—1.3釐米,長約23.5釐米。這類簡有:4085/20,4088/23,4089/24,4092/27,4097/32,4098/33,4099/34,4100/35,4101/36,4102/37,4103/38,4104/39,4105/40,4106/41,4107/42,4108/43,4109/44,4110/45,4111/46,4112/47,4113/48,4114/49,4115/50,4116/51,4117/52,4118/53,4119//54,4120/55,4121/56,4138/73,4144/79。一種較寬、較長一些,寬約1.6—1.9釐米,長約24.5—25.0釐米。這類簡有:4080正/15,4082正/17,4083正/18,4084/19,4086/ 21,4087/22,4090/25,4093/28,4094/29,4095/30,4122/57,4123/ 58,4124/59,4125/60,4126/61,4127/62,4128/63,4129/64,4130/ 65,4131/66,4132/67,4133/68。

簡4143/78右側(cè)殘缺,無法測量其寬度。長度爲24.5釐米,因此我們將之歸爲較寬、較長的簡。

此外,《竹簡》〔柒〕之揭剝位置示意圖圖二十二中另有四枚與“朱表割米自首案”相關(guān)的簡,分別爲:

匿用米一百七十斛表後以四月九日有辭以米一斛……所……買□其(柒·2526/8)

所應(yīng)不得告……督郵書史……(柒·2527/9)

惶誠恐叩頭死罪死罪敢言之(柒·2530/12)

月九日……所覺……(柒·2533/15)

其揭剝位置示意圖如下:①走馬樓簡牘整理組編著《長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〔柒〕》,頁917。

圖二十二Ⅱc⑤圖牘揭剝位置示意圖

這坨簡位於發(fā)掘區(qū)Ⅱ區(qū)c坨第5小坨。其簡面正面均朝下,不具備完整冊書的條件。這坨簡和上面談到的揭剝示意圖圖三十三均在Ⅱ區(qū)c坨,且同在發(fā)掘簡第十八盆。②第十八盆的簡號從2377至4211。參走馬樓簡牘整理組編著《長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〔柒〕·凡例》,頁1。從發(fā)掘信息來看,揭剝示意圖圖二十二和揭剝示意圖圖三十三原爲一盆,均位於Ⅱ區(qū)c坨,二者之間關(guān)係密切。

前面説過“朱表割米自首案”簡在揭剝示意圖圖三十三中是包裹在中鄉(xiāng)故戶下品出錢簡之中的。揭剝示意圖圖二十二編號1至18的簡也主要是中鄉(xiāng)故戶下品出錢簡,此坨與“朱表割米自首案”相關(guān)的四枚簡包裹在中鄉(xiāng)故戶下品出錢簡之中。因此,我們推測揭剝示意圖圖二十二和揭剝示意圖圖三十三原本應(yīng)在一起。從簡的形制上看,這四枚簡寬約1.6—1.8釐米,長約24.6—25.0釐米,與前面分析揭剝示意圖圖三十三較寬、較長的簡形制相同。綜上,我們將這四枚簡歸爲“朱表割米自首案”較寬、較長的簡。

通過上面的分析,我們認爲“朱表割米自首案”簡有兩種不同形制,一種較長、較寬,一種較短、較窄。這兩種不同形制的簡當分屬於不同的文書。據(jù)揭剝示意圖,較短、較窄的簡在內(nèi),較長、較寬的簡在外。

考慮到吳簡掩埋於廢井之中,受到地下長時間的擠壓,出土?xí)r的擾動等造成簡冊編聯(lián)錯亂,因此,綜合揭剝示意圖、簡的形制、簡文內(nèi)容等各方面信息對“朱表割米自首案”進行復(fù)原。復(fù)原結(jié)果如下:

換取□□□□□□□民所還種粻米十斛米給役□吏□周(柒·4109/44)

□□傍爲道上粻米五十斛兩傍人各廿五斛及告□□詣府君(柒·4108/43)

道里長遠時值□□無□資斷(?)換以中倉溢米□斛給莽仁(柒·4106/41)【注】:“‘值’下第一□右半殘缺,左半從‘身’。”

丹楊大男朱渡求哀以促作父表給吳昌昔遣吏鄫(鄱)莽

予諸葛府君(柒·4107/42)

這一部分缺文較嚴重。大意是米給了莽仁,丹楊大男朱渡爲父朱表求情。

掾□□□□等乞從府還轉(zhuǎn)以倉中溢米七十斛……(柒·4112/47)

自首不如狀斛斗□表即復(fù)首對實□給莽等明十六日如見(柒·4111/46)

□得潘掾文書□白表(?)用米給莽等斛數(shù)相應(yīng)表未(?)見□□(柒·4110/45)

入種粻米即已買宜(?)見(?)米(?)一百七十斛□□□□蟦閣朱翻倉吏王(柒·4099/34)

□□□運悉畢□□□書掾料核縣倉□所貸米□已償麥(柒·4100/35)

簡柒·4099/34“買”字圖版下部不應(yīng)爲“貝”,據(jù)其寫法,應(yīng)爲“還”字,當改。這一部分大意爲朱表用米給莽仁等,斛數(shù)相合,且米已經(jīng)歸還。米數(shù)爲一百七十斛,邸閣朱翻倉吏王某負責(zé)接收。朱表所割用米數(shù)一百七十斛,又見簡柒·4098/33“米一百七十斛表後以四月九日有辭以米□昔所遺兵……”,簡柒·4128/63“□□米表坐割還□□倉吏□□所領(lǐng)溢米一百七十斛……畢”,①此簡“倉”前之“□”,楊文釋爲“中”。核對圖版,是。前引簡柒·2526/8:“匿用米一百七十斛表後以四月九日有辭以米一斛……所……買□其”。

收四月九日發(fā)臨湘吏□自首乞言以蟯昔所遺兵覓到其自首□(柒·4104/39)

會日遣主簿□□□□不得稽留言……科令……(柒· 4101/36)

所如狀後吏實列乃米實已還□表□先□記自以文入沒(柒·4105/40)②此簡“還”後之“□”,楊文釋爲“曹”。核對圖版,是。

溺米事録事各畢願乞依事覺後(?)自首私結(jié)罪不覺愬(柒·4102/37)

□謹買叢上聞恩唯……(柒·4103/38)

據(jù)圖版,簡柒·4102/37“録”字當爲“罪”字,圖版作“”,較清晰,當改。此簡“後”字圖版不清晰,據(jù)“自首私結(jié)罪不覺愬”似釋爲“前”字較妥。四月九日朱表自首,遣主簿督查此事,結(jié)果是米實已還,朱表以文入沒溺米爲由自首,並自以爲文入沒溺米事、罪事各畢,乞請依事覺前自首私結(jié)罪。

復(fù)正罪法可應(yīng)會日……主簿……言表……(柒· 4115/50)

……嘉禾六年五月十七日起倉曹(柒·4114/49)

臨湘書掾葛□□曰□□□……(柒·4113/48)

米一百七十斛表後以四月九日有辭以米□昔所遺兵……(柒·4098/33)

月十八日更復(fù)有辭以米給莽仁非自散用事既在真所覺□(柒·4097/32)

四月九日表供辭“以米□昔所遺兵”,十八日更復(fù)有辭以米給莽仁,並非自己私吞。

敢言之告兼中部督郵書掾王偉臨湘□□□(柒· 4119/54)①此簡“敢言之”,楊文釋爲“府”。核對圖版,是。

□□如牒又表以文入沒溺米事今年□月廿日詣縣獄自繫(柒·4118/53)

□吏(?)□□□□□下□兼中部督郵……(柒· 4117/52)

□遣吏張孟傳表以二月四日付臨湘録事史潘真以三月廿七(八)(柒·4121/56)

承詔覆量中倉襍米以四月六日畢訖……(柒·4116/ 51)

□獄今臨湘結(jié)斛斗□後表自首狀□唯□所用米事覺自首(柒·4120/55)

朱表四月九日自首,廿日又詣縣獄自繫。據(jù)簡柒·4086/21“以今年正月廿日詣縣督繫曹遣吏張孟傳表以二月四日付臨湘録”知此二月四日爲第二年。三月廿八日臨湘録事史潘真承詔覆量中倉襍米,四月六日結(jié)束。

□消息不□自覺主者問轉(zhuǎn)踵自首不□□□□克□□□(柒·4092/27)【注】:“‘克’下□左半殘缺,右半從‘隹’。”

明府願無濟育□□乞可斷理楊金□澈仰求哀求哀白(柒·4088/23)

□又表已先收繫自首者謂□□□□□□□前謂□□(柒·4085/20)

亡而不亡謂故在識表已先收傳繫其有姧臧懷匿重罪□(柒·4089/24)

據(jù)圖版,簡柒·4092/27“不”下一字似爲“非”字。這一部分簡文殘損很嚴重。

皆□真所覺白後罪明科正事當促竟記到偉□□□□□(柒·4144/79)

死罪死罪敢言之(柒·4138/73)

以上是較窄、較短的簡的復(fù)原情況。下面是較寬、較長的簡的復(fù)原情況:

正月十八日臨湘侯相君告核事掾□記識……(柒·4095/30)

以(?)表自首皆在直所覺(?)後(?)令聞□□□訟愬□勉重罪者(柒·4093/28)

不應(yīng)爲自首前已□□給□□罪自□□科正□□□□(柒·4094/29)①此簡“給□□”,楊文釋爲“結(jié)表罪”。核對圖版,是。

……(柒·4090/25)【注】:“本簡似有字跡,但無法辨識。”

查明真相,朱表自首皆在直所覺後,朱表畏懼重罪懲罰,自首希冀免重罪。朱表的行爲不應(yīng)爲自首,應(yīng)依罪處罰。

主簿□□省(柒·4124/59)

□□米表坐割還□□倉吏□□所領(lǐng)溢米一百七十斛……畢(柒·4128/63)

□□先□繫自首□□□未(?)覺若覺後□對謂□得□更□□(柒·4127/62)

嘉禾六年正月□□日……(柒·4123/58)

先自覺主者間縛□繫自首不應(yīng)爲自(?)首表唯以□月七日吏廖□□□(柒·4122/57)

……見上□(柒·4126/61)

右尉寫下書到亟促依書識(?)更察(?)科正譡罪法(柒· 4084/19)

官中部督郵移辛酉詔曰寫下度辭如牒又表以文入沒溺米事(柒·4087/22)

以今年正月廿日詣縣督繫曹遣吏張孟傳表以二月四日付臨湘録(柒·4086/21)

事史潘真以三月廿八日承詔覆量中倉襍米以四月二日

畢訖覓(?)得表所割(柒·4083正/18)

右尉寫下書督促依書更察科正。簡柒·4084/19前一書當是右尉下達的文書,後一書當是辛酉詔書。中部督郵移辛酉詔責(zé)查朱表以文入沒溺米事。正月廿日,詔書到達縣廷,縣廷督促繫曹遣吏張孟傳朱表,二月四日張孟將此案交付臨湘録事史潘真,潘真三月廿八日承詔覆量中倉襍米,四月二日覆量結(jié)束,結(jié)果是朱表所割米。

□月日關(guān)中部督郵……(柒·4132/67)

……覺後不……乞□前解行表軍法……(柒·4131/66)

正月一日吏昌寫……録事史……復(fù)考實吳昌長(柒· 4130/65)

……記到……(柒·4129/64)

……詣□右……(柒·4133/68)

君□□省録事掾潘琬白(柒·4143/78)上報調(diào)查結(jié)果,依罪行朱表軍法。

匿用米一百七十斛表後以四月九日有辭以米一斛……所……買□其(柒·2526/8)

所應(yīng)不得告……督郵書史……(柒·2527/9)

月九日……所覺……(柒·2533/15)

解行表軍法當遣主簿詣府白狀縣在治下吏役不得(柒·4082正/17)

□相兼領(lǐng)願乞□□□□□□□如牒□□謹爲詣琬誠(柒·4080正/15)

惶誠恐叩頭死罪死罪敢言之(柒·2530/12)

朱表匿用官米一百七十斛,經(jīng)復(fù)核其自首是事覺後,依罪當行朱表軍法,而非服吏役。

我們據(jù)揭剝位置示意圖、簡的形制及簡文內(nèi)容盡力對“朱表割米自首案”相關(guān)簡文進行了復(fù)原,但由於簡冊編聯(lián)錯亂,簡文殘損嚴重,故有些地方前後連貫性不強。不過,“朱表割米自首案”的案情脈絡(luò)已大致清楚:朱表先自首稱以米給蟯昔所遺兵,後又有辭以米給莽仁,後又以文入沒溺米事詣縣獄自繫。針對朱表自首事,展開了一系列的調(diào)查,最初調(diào)查結(jié)果是米斛數(shù)相應(yīng),已入倉。經(jīng)覆案是朱表事覺後纔投案,不應(yīng)爲自首,依罪應(yīng)行朱表軍法而不是服吏役。“朱表割米自首案”案情十分複雜。

三 “朱表割米自首案”解析

“朱表割米自首案”案情複雜,涉及很多部門和吏員,這裏我們對該案試做解析。

1.吳昌昔

丹楊大男朱渡求哀以促作父表給吳昌昔遣吏鄫(鄱)莽予諸葛府君(柒·4107)

“昔”當爲人名。朱渡替父朱表求情給吳昌昔,請求朱表服給吏。“昔”極可能是吳昌長官。又見:

收四月九日發(fā)臨湘吏□自首乞言以蟯昔所遺兵覓到其自首□(柒·4104)

米一百七十斛表後以四月九日有辭以米□昔所遺兵……(柒·4098)

“昔”全名可能是“蟯昔”。四月九日朱表自首稱以米給蟯昔所遺兵,這意味著朱表所割用米與軍糧有關(guān),和簡柒·4082正“解行表軍法當遣主簿詣府白狀縣在治下吏役不得”相照應(yīng)。因朱表所割用米與軍糧有關(guān),所以案情審理結(jié)果是“行表軍法”;因朱渡替父求情服給吏,經(jīng)調(diào)查審理,朱表不應(yīng)爲自首,故當行朱表軍法而吏役不得。“昔”參與了朱表盜割官米的案件,故朱表割米案審理清楚之後,要對“昔”的涉案情況進行再次審查,簡柒·4130“正月一日吏昌寫……録事史……復(fù)考實吳昌長”正可説明這點。此簡雖殘損嚴重,但“復(fù)考實吳昌長”幾字已經(jīng)説明吳昌長官要再次接受審查、考實。

2.自首

學(xué)界普遍認爲中國犯罪自首的文獻記載最早見於《尚書·康誥》:“既道極厥辜,時乃不可殺。”①《尚書正義》卷一八,十三經(jīng)注疏本,頁203下。即犯罪人已把犯罪事實全部供述出來了,雖犯罪很大,也不可殺。這條文獻被認爲是中國自首制度的濫觴。秦漢時期自首稱爲“自告”、“自出”。②“自告”是非逃亡者犯罪未發(fā)自首,“自出”是逃亡者事發(fā)自首。詳參萬榮《秦漢簡牘“自告”、“自出”再辨析》,《江漢論壇》2013年第8期,頁75。如:

司寇盜百一十錢,先自告,可(何)論?當耐爲隸臣,或曰貲二甲。(《睡虎地秦簡·法律答問》8)③《睡虎地秦墓竹簡》,北京,文物出版社,1978年。

把其叚(假)以亡,得及自出,當爲盜不當?自出,以亡論。其得,坐臧(贜)爲盜;盜罪輕于亡,以亡論。(《睡虎地秦簡·法律答問》131)

嗇夫不以官爲事,以奸爲事,論可(何)殹(也)?當轖(遷)。轖(遷)者妻當包不當?不當包。當轖(遷),其妻先自告,當包。(《睡虎地秦簡·法律答問》61—62)

告不審及有罪先自告,各減其罪一等,死罪黥爲城旦舂,黥爲城旦舂罪完爲城旦舂,完爲城旦舂罪(《二年律令》127)④見彭浩等《二年律令與奏讞書》,上海古籍出版社,2007年。下同。

殺傷大父母、父母,及奴婢殺傷主、主父母妻子,自告者皆不得減。告人不審,所告有它罪與告也罪等以上,告者不爲不審。(《二年律令》132)

匿罪人,死罪,黥爲城旦舂,它各與同罪。其所匿未去而告之,除。諸舍匿罪人,罪人自出,若先自告,罪減,亦減舍匿者罪。(《二年律令》167)

元朔七年冬,有司公卿下沛郡求捕所與淮南謀反者未得,得陳喜於衡山王子孝家。吏劾孝首匿喜。孝以爲陳喜雅數(shù)與王計謀反,恐其發(fā)之,聞律先自告除其罪,又疑太子使白嬴上書發(fā)其事,即先自告,告所與謀反者救赫、陳喜等。(《史記·淮南衡山列傳》)①《史記》卷一一八,北京,中華書局,2014年,頁3736。

犯罪未發(fā)覺,詔書到日自告者,半入贖。(《後漢書·明帝紀》)②《後漢書》卷二,北京,中華書局,1956年,頁118。

由上揭所列諸例知,秦漢文獻自首多稱爲“先自告”,這個“先”字具有一定的特殊意義。籾山明先生認爲:“‘自告’之前被冠以‘先’字,這一定是表示‘在被發(fā)覺之前’的意思。”③〔日〕籾山明著、李力譯《中國古代訴訟制度研究》,上海古籍出版社,2009年,頁50。我們贊同這一觀點。上舉漢明帝詔書特別提到“犯罪未發(fā)覺”自告者半入贖亦説明自告當在事未覺之前纔算是自首。反之,事覺後自首當不應(yīng)爲自首。事覺前自首還是事覺後自首是判斷是否是自首的關(guān)鍵條件。秦漢文獻“先自告”之“先”字表明當時的人們已經(jīng)注意到這一關(guān)鍵因素。“朱表割米自首案”中有多枚簡涉及“事覺”、“覺後”等,説明朱表是事覺前自首還是事覺後自首是該案審理的重點,也是該案定性定刑的基礎(chǔ)。

秦漢時期事覺前自首,所受罪罰將得到一定程度的減免。孫吳當承漢制。否則,朱表也不會割米後自繫自首。據(jù)孫吳辛丑科規(guī)定:“凡鹽滿一石米二石襍物直錢五千皆斬沒入妻子科一條吏民坐臧入直應(yīng)當死者恐猲受取一萬諸盜官物直臧五萬皆應(yīng)”(捌·4021),朱表盜割官米一百七十斛,依科當斬並沒入妻子。朱表自首後所受的處罰極可能只是服吏役。

3.倉曹

據(jù)傳世文獻記載,“倉曹主倉穀事”。①《宋書》卷三九《百官志上》,北京,中華書局,1974年,頁1220。研究者認爲吳簡倉曹總管各倉事務(wù),包括米、錢、布等物資的出納。②徐暢《走馬樓簡所見孫吳臨湘縣廷列曹設(shè)置及曹吏》,《吳簡研究》第3輯,北京,中華書局,2011年,頁314。吳簡中確有大量的關(guān)於米等穀物出入倉的賬簿,但根據(jù)吳簡,錢、布、皮等物資的出納是由庫負責(zé)的。據(jù)吳簡,倉曹總管各倉事務(wù),不僅包括米等穀物的出納,還應(yīng)包括與之相關(guān)的其他事務(wù)。如:

倉曹言蟦閣馬維倉吏武河遺(?)玉(?)官印從科俗(?)□□罪法事

四月四日倉曹史吳王白(柒·1441)【注】:“‘俗’下□右半殘缺,左半從‘氵’。”

倉曹言吳昌吏謝番殷□罪法……事

三月七日倉曹掾□□封(柒·2603)

草言府依科結(jié)正武陵倉吏黃朋熊浩所應(yīng)事……月十日兼?zhèn)}曹史□□白(柒·2970)

以上三例均是倉曹掾/史上書言蟦閣、倉吏等罪法事,這些罪法事當均與倉米有關(guān)。這説明倉曹參與了與倉米相關(guān)的案件的審理。簡柒·4114“……嘉禾六年五月十七日起倉曹”極可能是記録倉曹審理“朱表割米自首案”的相關(guān)情況。可惜簡文只殘留下時間信息,無法得知更多信息。

4.諸葛府君

“諸葛府君”在吳簡中僅見於簡柒·4107。簡柒·4108“□□傍爲道上粻米五十斛兩傍人各廿五斛及告□□詣府君”之府君極可能也是諸葛府君。吳簡中“府君”又見:

府君教(貳·3620)

□府君(?)(貳·8692)

兩漢三國地方州、郡、縣三級行政單位,其機構(gòu)、首長大致均有專稱,其中,郡級行政機構(gòu)稱“府”,首長太守稱“府君”、“明府”。①參王素《長沙走馬樓三國孫吳簡牘三文書新探》,頁47;王子今《居延漢簡所見“明府”稱謂》,《簡帛研究二〇〇七》,桂林,廣西師範大學(xué)出版社,2010年,頁89—98;徐暢《走馬樓簡所見孫吳臨湘縣廷列曹設(shè)置及曹吏》,頁292。然而,吳簡所記長沙郡太守爲于望。如:

出長沙大守于望(?)貸吏(壹·7270)

出長沙大守于望(叁·573)

沙大守于望遣□(叁·1049)

此“諸葛府君”當複姓諸葛,其稱“府君”應(yīng)是長沙郡太守。具體所指爲何人,和于望的關(guān)係爲何,二人是否不同時間段擔任長沙郡太守等情況,目前尚不明了。

5.繫曹

“繫曹”不見於傳世文獻,吳簡僅簡柒·4086“以今年正月廿日詣縣督繫曹遣吏張孟傳表以二月四日付臨湘録”一例。據(jù)文意,繫曹當屬縣廷列曹。“繫”有拘囚、拘禁之義。如《史記·孝文本紀》:十三年“五月,齊太倉令淳于公有罪當刑,詔獄逮徙繫長安。”①《史記》卷一〇,頁535。《史記·越王勾踐世家》:“湯繫夏臺,文王囚羑里,晉重耳犇翟,齊小白犇莒,其卒王霸。”②《史記》卷四一,頁2090。簡柒·4118“□□如牒又表以文入沒溺米事今年□月廿日詣縣獄自繫”,朱表到縣獄自請囚禁。“自繫”即自請囚禁之義,亦見於傳世文獻。如《史記·循吏列傳》:“石奢者,楚昭王相也。堅直廉正,無所阿避。行縣,道有殺人者,相追之,乃其父也。縱其父而還自繫焉。”③《史記》卷一一九,頁3744。故“繫曹”當爲司拘囚之曹,類似於後代的獄曹,當是孫吳時期長沙地區(qū)獨具特色的曹職設(shè)置。④王素先生曾云:“漢魏南北朝縣廷列曹的設(shè)置,各縣不盡相同,討論臨湘縣機構(gòu)設(shè)置時,應(yīng)充分考慮其在地理、風(fēng)俗上的特殊性,臨湘屬內(nèi)陸縣,從吳、蜀對峙來説又是邊疆縣,此外還處於漢、蠻混居地區(qū)和水陸交通要道,這些因素將促使一些獨具特色的曹職設(shè)置。”參徐暢《走馬樓簡所見孫吳臨湘縣廷列曹設(shè)置及曹吏》,頁350注釋③。

6.科正

“科正”,“朱表割米自首案”中凡三見。“科”當爲律令、法規(guī)之義。《三國志·蜀書·諸葛亮傳》:“若有作姦犯科及爲忠善者,宜付有司論其刑賞,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使內(nèi)外異法也。”⑤《三國志》卷三五,北京,中華書局,1959年,頁919。許迪割米案中多見辛丑科。如:

賈米斛直錢一千五百合直錢十六萬九千廿案辭正科罪迪具服辛丑科目今(捌·4019)

……一千五百迪凡臧十六萬九千廿案辛丑科罪(捌· 4245)

□□□考問迪具服案辛丑科目今諸樓船都尉監(jiān)運倉曹(捌·4126)

“正”有正法、治罪義。《周禮·夏官·大司馬》:“賊殺其親,則正之。”鄭玄注:“正之者,執(zhí)而治其罪。”①《周禮注疏》卷二九,頁835中。《後漢書·張酺傳》:“酺部吏楊章等窮究,正海罪,徙朔方。”②《後漢書》卷四五,頁1531。“科正”當爲據(jù)科治罪義。許迪割米案中也多見“科正”。如:

實是科正非記到據(jù)科行迪軍法言君叩頭々々死罪々々案文書(捌·4210)

審實是科正非記到晃亟攝縣據(jù)科行迪軍法乞嚴下雋(捌·4211)

7.亟促

“亟促”,吳簡多見。如:

臨湘丞掾?qū)懸茣截酱俨坷魮?jù)科正處迪罪法所應(yīng)不得稽留言如府旁書科令(捌·4024)

臨湘丞掾?qū)懸茣截酱俨坷艨己说蟿?wù)得事實據(jù)(捌·4049)

敕中部督郵亟促考核吏許迪訬米有出郡簿一百一十二(捌·4110)

敕臨湘録事主者亟促考實迪務(wù)得姦情據(jù)科彈(捌·4123)

相違書到亟促部忠良大吏平心部決正處咨言會月十五(捌·4250)

諾少受命料問事當覆驗今遣吏□書到亟促條列□(肆· 1289)

亟,急也。《説文·二部》:“亟,敏疾也。”③《説文》頁286上。《爾雅·釋詁下》:“亟,疾也。”邢昺疏:“皆謂急疾也。”①《爾雅注疏》卷二,十三經(jīng)注疏本,頁2574上。《詩經(jīng)·豳風(fēng)·七月》:“亟其乘屋,其始播百穀。”鄭玄箋:“亟,急。”②《毛詩正義》卷八之一,十三經(jīng)注疏本,頁391下。《説文·人部》:“促,迫也。”③《説文》,頁167上。“亟”和“促”都有急義,“亟促”爲同義連用。據(jù)上揭所引簡例,“亟促”均出現(xiàn)在上級下達命令催促下級官吏辦理某事的文書中。

8.文入

“文入”,始見於吳簡,在“朱表割米自首案”中凡三見。它又如:

黃武五年文入租吳平斛米二百七十七斛六斗料校不見前已列言更詭責(zé)負者□(壹·6688)

黃龍元年文入叛士限吳平斛米六百七十四斛九斗七升料校不見前已列言更詭責(zé)負者(壹·9587)

見者隱核度(?)對□叛者輒入所負有書縣文入逋來(肆·1222)

縣文入逋長斛□複□不動蟧詣□年無(肆·1259)

吳簡“文入”多和“料校不見”、“逋”等連用。楊芬先生認爲“文入”之“文”可能指外表、表現(xiàn)形式或文簿,“文入”指虛文入倉。“文入”的米(錢)實際並不在倉。④楊芬《長沙走馬樓吳簡考釋三則——“懸逋”、“文入”、“種領(lǐng)簿”》,《出土文獻研究》第11輯,上海,中西書局,2012年,頁273—275。王素先生指出吳簡“文入”之“文”大致有兩個意思:一是表面,《論語·顔淵》:“君子質(zhì)而已矣,何以文爲?”“文入”意爲表面入而實際沒入。二是掩飾,《論語·子張》:“小人之過也必文。”⑤《論語注疏》卷一二,十三經(jīng)注疏本,頁2503中;卷一九,頁2532上。“文入”意爲以入爲掩飾,或假裝入實際沒入。①拙文寫成後曾請王素先生指教。王先生指出“文入”涉及案情判斷,應(yīng)增加對“文入”的解釋,並給出了自己的觀點。特此説明並致謝。楊芬先生和王素先生都認爲“文入”是指表面上入而實際上並沒有入。我們贊同這種看法。在“朱表割米自首案”中朱表以文入沒溺米事到縣獄自繫,後又以爲文入沒溺米事、罪事都已完畢,企圖按自首私結(jié)罪。實際上米並沒有入倉,而是被朱表私吞了。

9.中部督郵書掾王偉

督郵爲郡監(jiān)察官。職掌有三:一是督察,包括諸侯王、長吏、地方豪族及縣署人事行政;二是督送郵書、奉宣教令;三是雜職,包括奉詔捕繫,追案盜賊,録送囚徒,催租點兵,詢核情實等。臨湘縣屬中部督郵管轄範圍。②王素《長沙走馬樓三國孫吳簡牘三文書新探》,頁47。朱表爲臨湘吏,“朱表割米自首案”案發(fā)後一直在中部督郵的掌控和干預(yù)下進行審理,參與此案的主要是中部督郵書掾王偉。督郵書掾王偉又見:

官告兼中部勸農(nóng)督郵書掾王偉蟨□(肆·3585)

10.臨湘録事史潘真

參與許迪割米案的録事掾是潘琬。與許迪割米案相關(guān)的四份重要木牘中有三份出自録事掾潘琬之手。很顯然,録事掾的工作與文書寫作有關(guān)。③王彬先生已指明録事掾的工作與文書寫作有關(guān),參王彬《吳簡許迪割米案相關(guān)文書所見孫吳臨湘侯國的司法運作》,頁76。據(jù)“朱表割米自首案”,録事史的工作不僅與文書寫作相關(guān),還直接參與案件的審核。“朱表割米自首案”中臨湘録事史潘真承詔覆量中倉襍米是其明證。

11.核事掾

王彬先生認爲:核事吏是縣廷中負責(zé)究核文書是否屬實的署吏,“核事”一職應(yīng)爲臨時性的差使,不是固定的職務(wù),類似後代朝廷中的使職差遣。①王彬《吳簡許迪割米案相關(guān)文書所見孫吳臨湘侯國的司法運作》,頁77。許迪割米案中核事掾趙譚、這貴多次參與考實許迪。如:

應(yīng)言君叩頭々々死罪々々案文書被書輒部核事掾趙譚考實迪(捌·4014)

臨湘侯相管呰叩頭死罪白重部核事掾趙譚實核吏許迪(捌·4139)

核事掾趙譚這貴言輒考實大男許迪坐割用所典鹽賈米一百一十二斛六斗八升……(捌·4196)

“朱表割米自首案”中核事掾也參與了考實朱表,因簡文殘缺,參與該案的核事掾具體爲何人尚不清楚。

12.主簿

主簿在漢魏之際中央及郡縣官署普遍設(shè)置,爲門下吏之首。縣主簿位在諸曹掾之上,是屬吏中地位尊高的大吏,主要負責(zé)記録、檢閲文書簿籍。②凌文超《走馬樓吳簡舉私學(xué)簿整理與研究》,《文史》2014年第2輯,頁58—59。主簿當一直參與了“朱表割米自首案”。

13.臨湘侯相君

“君”極可能是臨湘侯相的名,全名是“郭君”。③簡肆·1230“·右連年逋空雜米三千五百二斛三斗八升□合□侯相郭君丞區(qū)讓”,簡肆·1297“相郭君丞唐(?)祁録事主者周岑石彭謝進”。現(xiàn)刊佈吳簡臨湘侯相有三位:一是靖,主要活動時間在嘉禾元年;二是郭君,其活動時間跨度較長,自嘉禾二年至六年均有相關(guān)記載;三是管呰,其參與了許迪案的重考實工作。在許迪割米案中郭君和管呰作爲臨湘侯相都參與了該案,我們推測管呰可能是郭君的繼任者。

14.辛酉詔

“朱表割米自首案”案情重大,直接驚動了最高統(tǒng)治者,孫權(quán)下詔要求覆查此案。長沙郡中部督郵移孫權(quán)詔書要求臨湘縣對此案進行覆案。臨湘録事史潘真承詔覆量中倉襍米之“詔”當即是辛酉詔。“辛酉詔”不見於《三國志·吳書》。

參考秦漢訴訟程序,①秦漢訴訟程序爲“告訴·告發(fā)—逮捕·拘禁·訊問—通知縣、鄉(xiāng)—查封—審判·再審”。參〔日〕籾山明著、李力譯《中國古代訴訟制度研究》,頁49—76。許迪割米案程序,②徐暢《新刊長沙走馬樓吳簡與許迪割米案司法程序的復(fù)原》,頁71—83。及吳簡“朱表割米自首案”的實際情況,對該案案情發(fā)展進程嘗試梳理如下:

四月九日朱表自首稱以米給蟯昔所遺兵,四月十八日朱表復(fù)有辭以米給莽仁非自散用,二十日朱表又以文入沒溺米事到縣獄自請囚禁。由朱表自首的供辭一再變化可知該案案情十分複雜。有關(guān)部門受理朱表自首案件後即開始對朱表的供辭展開核查,核查的結(jié)果是“表用米給莽等斛數(shù)相應(yīng)”、“米實已還”,即朱表自首供辭屬實。朱表本人也以爲文入沒溺米事、罪事都已經(jīng)完畢,乞請按自首私結(jié)罪。

事覺。因簡文殘缺,無法得知事覺的確切原因。據(jù)許迪割米案,許迪割米事事發(fā)的原因是廖直事料校米不見所覺,見簡捌· 4270、簡捌·4279。“朱表割米自首案”事覺的原因極可能也是廖直事料校米所覺,見簡柒·4093“以(?)表自首皆在直所覺(?)後(?)令聞□□□訟愬□勉重罪者”,簡柒·4122“先自覺主者間縛□繫自首不應(yīng)爲自(?)首表唯以□月七日吏廖□□□”。

由於朱表所割用米數(shù)量大,涉及軍糧,案情複雜、嚴重,驚動了最高統(tǒng)治者孫權(quán)。這從簡文“承詔”(簡柒·4083正)、“移辛酉詔”(簡柒·4087)中可窺一斑。孫權(quán)親自下詔要求徹查此案。詔書經(jīng)中部督郵下達到臨湘縣,臨湘縣又將詔書下達到繫曹,繫曹派遣吏張孟傳訊朱表。臨湘録事史潘真奉詔覆量州中倉雜米,經(jīng)過覆查,結(jié)果是米爲朱表所割。查明真相後,對朱表盜割官米案進行定性:朱表是在事覺後投案,不應(yīng)爲自首。依科當治朱表罪,因朱表所盜割之米與軍糧有關(guān),故當行朱表軍法。因簡文殘缺,對朱表這種虛假自首的案例,是否會從重、從嚴懲罰,尚不得而知。秦漢法律文獻關(guān)於自首的情況,也只有自首所受懲罰減免的記載,而沒有虛假自首懲罰情況的記録。不過,無論如何,據(jù)孫吳辛丑科,朱表至少要受到斬首並沒入妻子爲奴的懲處。

需要説明的是,因“朱表割米自首案”簡文殘損嚴重,上述對該案案情發(fā)展進程的梳理只是一個大致的、概括的描述,更多詳細信息還有待於新材料的進一步刊佈。據(jù)許迪割米案的相關(guān)記載,“朱表割米自首案”至少還應(yīng)包括以下幾點:朱表對自己籍貫、家庭情況的供辭,隱核朱表的供辭是否屬實(包括家庭成員、年齡、是否同居等),①《長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〔捌〕》中有多枚隱核許迪供辭的簡,如簡捌·4209“攝録小讓侰沒入爲生口并乞隱核妾年紀家中人悉如迪所列上與不詭責(zé)八冰爲迪入加”,簡捌·4237“迪家中悉如迪辭與不詭責(zé)八冰爲迪入加臧錢十六萬九千廿”,簡捌·4249“部吏傅送小讓侰詣府并隱核妾年紀八冰異居□□”,簡捌·4255“前已列言乞傅前解行迪軍法乞嚴下雋隱核迪家中人悉如”,簡捌·4260“生口乞隱核家中人悉如迪辭列上與不詭責(zé)八冰爲迪入加臧案文”。對朱表及其家人的懲處情況,不同機構(gòu)部門之間上傳下達的文書等。

四 “朱表割米自首案”與“許迪割米案”比較

“朱表割米自首案”與“許迪割米案”既有相同之處,又有不同之處。“許迪割米案”刊佈的簡牘資料很多,研究成果也比較多,案情分析已經(jīng)比較明朗。故將“朱表割米自首案”與之進行比較,以期對“朱表割米自首案”有更深入的研究。

(一)相同點

1.兩案都是官吏盜割官米,且和軍糧有關(guān)。查明真相後,均要行軍法。“行表/迪軍法”的簡文多見。如:

解行表軍法當遣主簿詣府白狀縣在治下吏役不得(柒·4082正)

……覺後不……乞□前□□□□解行表軍法……(柒· 4131)

如牒乞傅前解行迪軍法録事掾潘琬校……(捌· 4278)

於都市行迪軍法本臧已入畢乞嚴下雋攝録小讓侰沒入爲生(捌·4244)

2.兩案都經(jīng)歷了多次審訊和覆案。許迪先是承認割用官米,後録見都尉時翻供,使案情變得複雜,故需對案件進行覆案。“許迪割米案”中多見“重實核”等字樣:

臨湘侯相管呰叩頭死罪白重部核事掾趙譚實核吏許迪(捌·4139)

臨湘言重實核淕口典鹽吏許迪割用所領(lǐng)米一百一十二斛六斗八升前(捌·4183)

□被督郵敕□□□□□□□□□重考實迪□□□□□所考□所□(捌·4266)

許迪案涉及到各方官吏,經(jīng)過了多輪考實、核查。“朱表割米自首案”中朱表自首的供辭幾經(jīng)改變,且自首後第一次核查的結(jié)果是“斛數(shù)相應(yīng)”,後承詔覆查此案,結(jié)果是米爲朱表所割。“朱表割米自首案”也應(yīng)經(jīng)過多次審訊、考實。

3.兩案的審判工作均是在長沙郡中部督郵干預(yù)下,由縣廷相關(guān)曹吏完成。簡文如:

□□月□日兼中部督郵書掾晃淕口典鹽掾許迪(捌·4064)

敕中部督郵亟促考核吏許迪訬米有出郡簿一百一十二(捌·4110)

官中部督郵移辛酉詔曰寫下度辭如牒又表以文入沒溺米事(柒·4087)

敢言之告兼中部督郵書掾王偉臨湘□□□(柒·4119)“許迪割米案”主要由中部督郵書掾晃參與,“朱表割米自首案”主要是中部督郵書掾王偉參與。

4.兩案審理過程在時間上有重合。“許迪割米案”從案發(fā)到結(jié)案經(jīng)歷了嘉禾四、五、六年共三個年頭。①徐暢《走馬樓吳簡竹木牘的刊佈及相關(guān)研究述評》,《魏晉南北朝隋唐史資料》2015年第31輯;徐暢《新刊長沙走馬樓吳簡與許迪割米案司法程序的復(fù)原》,頁81。“朱表割米自首案”有明確紀年的簡是嘉禾六年:

……嘉禾六年五月十七日起倉曹(柒·4114)

嘉禾六年正月□□日……(柒·4123)

朱表自首的時間是四月九日(簡柒·4104、簡柒·4098、簡柒·2526),臨湘録事史潘真承詔覆量此案結(jié)束的時間也是在四月,“朱表割米自首案”至少經(jīng)歷了兩個年頭,極可能是嘉禾五年和六年。從縱的時間鏈條上來看,“朱表割米自首案”和“許迪割米案”在時間上是大體相同的。這也可能是兩案分別由中部督郵書掾晃和中部督郵書掾王偉負責(zé)的原因。

5.兩案的案犯均不是臨湘縣本地人。據(jù)許迪本人的供辭“十一月七日大男許迪辭本下雋縣民少失父遜與母妾兄別々男弟冰迪妻小冰妻(簡捌·4117)”,許迪本是下雋縣人。據(jù)《續(xù)漢書·郡國志》、《晉書·地理志下》,下雋縣屬長沙郡。①《後漢書》,頁3485;《晉書》卷一五,北京,中華書局,1974年,頁457。據(jù)簡柒·4107“丹楊大男朱渡求哀以促作父表給吳昌昔遣吏鄫(鄱)莽予諸葛府君”,朱表應(yīng)是丹楊人。據(jù)《晉書·地理志下》,丹楊郡屬揚州。②《晉書》卷一五,頁459。

(二)不同點

1.兩案覆案的原因不同。許迪割用鹽米在第一次考實時承認米爲自己所割用,但他未料到會處以斬罪(簡捌·4003“飲食盡前見都尉實怖死詣府對云以米備擿”,簡捌·4004“備入米付倉吏黃瑛悉畢前實怖猥死對都尉云以米備擿實如今辭□□”)。因畏死,許迪在録見都尉時改口供爲以米備擿,又讓其弟許冰持萆歸家改定。③參《中賊曹掾陳曠白爲考實大男許迪割食鹽賈米事》:“中賊曹掾陳曠叩頭死罪白:被曹敕,考實大男許迪,知斷用所賣官鹽賈米一百一十二斛六斗八升與不言。案文書,被敕輒考問,迪辭:所領(lǐng)鹽賈米一百一十二斛六斗八升,迪自散用飲食盡。縣前結(jié)迪斬罪,懼怖罪重,又辭:虛言以米雇擿,令弟冰持萆歸家改定。迪手下辭,不以米雇擿,自割食米。審實,謹列見辭狀如牒,請以辭付本曹,據(jù)科治罪,謹下啓白。曠誠惶誠恐叩頭死罪死罪。若(濃墨草書)四月廿一日白”。釋文見王素、宋少華《長沙走馬樓三國吳簡的新材料與舊問題——以邸閣、許迪案、私學(xué)身份爲中心》,頁10。由於許迪翻供,此案展開了相關(guān)的覆查工作。朱表盜割官米擔心事覺自首,事實上朱表自首時事已覺。朱表自首案首次核查情況屬實。但由於某種原因(極可能是廖直事料校米所覺),需要覆查此案,且驚動了最高統(tǒng)治者孫權(quán),由孫權(quán)親自下詔對此案進行覆查。

2.兩案所涉官米數(shù)量不同。許迪盜割官米一百一十二斛六斗八升,這個數(shù)字在簡文中多次出現(xiàn)。朱表盜割官米一百七十斛,此數(shù)字在簡文中亦多次出現(xiàn)。從盜割官米數(shù)量上看,朱表比許迪多盜割近六十斛。按一斛米值錢一千五百計,①簡捌·4019“賈米斛直錢一千五百合直錢一十六萬九千廿案辭正科罪迪具服辛丑科目今”。朱表比許迪多八萬五千九百八十錢,數(shù)量驚人。

3.兩案案情不同。許迪割米案案情相對較簡單。許迪私吞官鹽米,廖咨、朱訢在料校倉米時發(fā)現(xiàn)米不見,上報此事並命許迪補入所割米,許迪割用官米事發(fā)。在中部督郵干預(yù)下,縣廷相關(guān)各曹展開對許迪案的考實工作,許迪承認割用官米一百一十二斛六斗八升。針對許迪的供辭和辛丑科規(guī)定,判處許迪斬罪。許迪在録見都尉時,畏死改供爲不割用米,以米備擿。以致對此案進行覆查,即重考實,結(jié)果是米確爲許迪所割,依科治迪斬罪並沒入妻子。

“朱表割米自首案”案情則相對複雜得多。且不説朱表是事覺前自首還是事覺後投案,僅就朱表自首的理由來説,朱表先説以米給蟯昔所遺兵,後又稱“以米給莽仁非自散用”,再稱“文入沒溺米”,朱表自首供辭多次改變,使案情顯得十分複雜。第一次核查結(jié)果是朱表用米給莽等斛數(shù)相應(yīng),米實已還,朱表自己也認爲文入沒溺米事、罪事均已完畢,乞請按自首私結(jié)罪。因某種原因,此案驚動了最高統(tǒng)治者孫權(quán),孫權(quán)親自下詔要求覆查此案。詔書層層下發(fā)到臨湘縣,縣廷督促繫曹等覆案,覆案結(jié)果是米爲朱表所割,且不應(yīng)爲自首,當行朱表軍法。由於“朱表割米自首案”現(xiàn)公佈的簡牘有限且簡文多殘缺,對此案具體的考實過程尚不很明了。但此案案情重大,涉及官米數(shù)量巨大,其調(diào)查、考實過程當比許迪割米案更複雜、參與調(diào)查的官吏更多。

許迪割米案犯罪嫌疑人只有許迪一人,整個案情圍繞著許迪招供—翻供—再招供展開。細究參與此案的人員,只有其弟許冰在許迪翻供時幫其改萆,此外再無他人參與此案。“朱表割米自首案”除犯罪嫌疑人朱表外,當有其他一些人甚至是一些官吏參與此案。現(xiàn)有材料涉及到的人員就有蟯昔、莽仁、朱渡、吳昌長等。朱表先自首以米給蟯昔所遺兵,“自首不如狀”後,朱表改辭爲“以米給莽仁非自散用”,調(diào)查結(jié)果是“表用米給莽等斛數(shù)相應(yīng)”,即情況屬實,米數(shù)相合。這中間估計牽涉到合夥犯罪的問題。①類似這種吏員合夥盜取官米的例子在歷史上不乏其例。如《奏讞書》簡69—71:“·七年八月己未江陵忠言:醴陽令恢盜縣官米二百六十三石八斗。恢秩六百石,爵左庶長。恢曰:誠令從史石盜醴陽己鄉(xiāng)縣官米二百六十三石八斗,令舍人士五(伍)興、義與石賣,得金六斤三兩、錢萬五千五十,罪,它如書。興、義言皆如恢。”見彭浩等《二年律令與奏讞書》,頁352。朱表後以“文入沒溺米事詣縣獄自繫”,乞請按自首私結(jié)罪,其子朱渡爲他求情給吳昌昔遣吏。朱表和其子乞請私結(jié)罪免重罪服吏役。最終考實結(jié)果是“解行表軍法當遣主簿詣府白狀縣在治下吏役不得”。據(jù)簡柒·4130“正月一日吏昌寫……録事史……復(fù)考實吳昌長”,極可能吳昌長參與了此案,並包庇朱表按自首罪論處服吏役。朱表自首事徹查清楚後,涉案的吳昌長也被立案調(diào)查。可以説,“朱表割米自首案”無論在案情上,還是在牽涉面上都比許迪割米案複雜得多。據(jù)現(xiàn)有簡文,我們初步對“朱表割米自首案”案情進展有個大致的了解,但此案的更多細節(jié)還有待於新材料的刊佈。

4.兩案影響不同。“朱表割米自首案”案情重大、情節(jié)惡劣,其不良影響要比許迪割米案大得多。許迪割米案是在長沙郡中部督郵參與下,臨湘縣廷賊曹、金曹等相關(guān)曹吏具體考問、覆案,是在郡、縣兩級機構(gòu)完成的。“朱表割米自首案”不僅郡、縣兩級機構(gòu)參與,而且最高統(tǒng)治者孫權(quán)親自下詔督促覆查此案,足見此案案情重大,影響惡劣。

此外,現(xiàn)有材料所見,參與調(diào)查“朱表割米自首案”的機構(gòu)有倉曹、繫曹,而在“許迪割米案”中未見這些曹參與。

五 餘論

吳簡“自首”一詞除見於“朱表割米自首案”外,又見:

□□□□自首拘校八百廿九錢誤少□事嘉禾……(肆·5599)

草言……自首人名年紀坐狀簿事

……曹掾……(柒·1498)

草言府□私學(xué)烝弭還詣典田掾區(qū)光自首事

四月廿三日兼部曲田曹史孫□白(柒·1499)

草言府條列叛自首士五人爲簿事八月十九日部曲田曹史蟩(柒·4434)

上揭四例“自首”簡,前一例簡文殘缺嚴重,文意不甚明了;後三例據(jù)其行文格式當爲草刺文書。沈剛先生認爲“草言府”類草刺文書是列曹起草、撰寫,提請縣長吏進一步處理文書的登記記録。①參沈剛《吳簡所見孫吳縣級草刺類文書處置問題考論》,《文史》2016年第1輯,頁53。簡柒·1498當是某曹掾撰寫的自首人名年紀坐狀文書。簡柒·1499是部曲田曹史撰寫的私學(xué)烝弭到典田掾區(qū)光處自首文書。簡柒·4434是部曲田曹史逐條列出五名叛士自首文書。“叛士”大概指逃亡未遂或逃亡後“悔叛還首”的士卒。②于振波《走馬樓吳簡所見臨湘縣流動人口》,《簡帛研究二〇一五(秋冬卷)》,桂林,廣西師範大學(xué)出版社,2015年,頁167。在社會極其動蕩、戰(zhàn)爭頻繁的三國時期,孫吳長沙地區(qū)存在著嚴重的人口叛逃現(xiàn)象。①參黎石生《長沙市走馬樓出土“叛走”簡探討》,《考古》2003年第5期,頁86—91;沈剛《走馬樓三國吳簡所見“叛走”簡賸義》,《江漢考古》2009年第1期,頁134—138;周能俊《走馬樓吳簡“叛走”考釋》,《南京曉莊學(xué)院學(xué)報》2012年第2期,頁21—27。秦漢時期非逃亡者犯罪未發(fā)自首稱爲“自告”,逃亡者事發(fā)自首稱爲“自出”。由吳簡可知,三國孫吳時期無論是非逃亡者自首還是逃亡者自首均統(tǒng)稱爲“自首”。

秦漢出土法律文獻只記述了自首可減免刑罰,而對自首的具體執(zhí)行過程沒有任何記載。傳世文獻也只是簡略地記述了因自首而減免刑罰,而對自首案的具體審判過程,我們不得而知。吳簡“朱表割米自首案”則提供了一個真實、可靠的自首案例,對了解中古時期自首制度等相關(guān)方面具有重要意義。因材料匱乏,研究者在梳理中國自首制度源流時,對魏晉時期的自首制度多較簡略。②如蕭典《中國古代自首制度考》,《武漢文史資料》2003年第5期,頁55—58;安斌、韓俊雯《中國古代自首制度簡論》,《中國人民公安大學(xué)學(xué)報》2004年第4期,頁112—117;李中和、金偉《中國古代自首制度考析》,《西部法學(xué)評論》2010年第6期,頁18—22;王蓓遙《我國古代自首制度淺析》,《工會論壇》2011年第4期,頁146—148。吳簡“自首”簡可爲研究這一時段的自首制度提供鮮活的素材。

我們知道一種制度從萌芽、産生、發(fā)展到完善當經(jīng)歷了一個漫長的演進過程。中國自首制度萌芽於西周,發(fā)展於秦漢魏晉,完善於唐代。《唐律疏議》之《名例律》和《斗訟律》對自首的條件、自首的管轄機構(gòu)等諸方面都有明確規(guī)定。這當是歷代自首制度逐漸發(fā)展、完善的結(jié)果,而魏晉時期在這個發(fā)展鏈條中起到了銜接和紐帶的作用。《唐律疏議·名例律》開篇云“諸犯罪未發(fā)而自首者,原其罪”。①《唐律疏議》卷五,北京,中華書局,1983年,頁101。這和吳簡“朱表割米自首案”反覆實核朱表是事覺前自首還是事覺後投案一脈相承。

三國時期魏吳兩國均設(shè)置了“校事”一職,其具體職掌兩國略有不同。《三國志·吳書·吳主傳》:“初,權(quán)信任校事呂壹。”又《吳書·陸遜傳》:“時中書典校呂壹,竊弄權(quán)柄,擅作威福。”又《吳書·顧雍傳》:“久之,呂壹、秦博爲中書,典校諸官府及州郡文書。”②《三國志》卷四七,頁1142;卷五八,頁1352;卷五二,頁1226。孫吳“校事”的職責(zé)之一是負責(zé)典校諸官府及州郡文書。關(guān)於孫吳“校事”,史書記載及研究者的成果多指出其危害性很大。③研究者成果如:高敏《曹魏與孫吳的“校事”官考略》,見氏著《魏晉南北朝史發(fā)微》,北京,中華書局,2004年,頁77—90;章義和《孫吳校事與呂壹事件》,《許昌師專學(xué)報》1996年第1期,頁21—24;李俊強《三國時的校事與司法》,《南華大學(xué)學(xué)報》2007年第6期,頁53—55。因其威脅到豪族的利益,故豪族利益代表如陸遜、步騭、顧雍等多次上書陳述校事呂壹的危害。誠然,呂壹因深得孫權(quán)信任,權(quán)力極度膨脹,竊弄權(quán)柄,擅作威福,製造寃假錯案,④如《三國志·吳書·是儀傳》:“典校郎呂壹誣白故江夏太守刁嘉謗訕國政,權(quán)怒,收嘉繫獄,悉驗問。時同坐人皆怖畏壹,並言聞之,儀獨云無聞。於是見窮詰累日,詔旨轉(zhuǎn)厲,羣臣爲之屏息。儀對曰:‘今刀鋸已在臣頸,臣何敢爲嘉隱諱,自取夷滅,爲不忠之鬼!顧以聞知當有本末。’據(jù)實答問,辭不傾移。權(quán)遂舍之,嘉亦得免。”頁1412。《三國志·吳書·朱據(jù)傳》:“後(朱)據(jù)部曲應(yīng)受三萬緡,工王遂詐而受之,典校呂壹疑據(jù)實取,考問主者,死於杖下,據(jù)哀其無辜,厚棺斂之。壹又表據(jù)吏爲據(jù)隱,故厚其殯。權(quán)數(shù)責(zé)問據(jù),據(jù)無以自明,藉草待罪。數(shù)月,典軍吏劉助覺,言王遂所取,權(quán)大感寤,曰:‘朱據(jù)見枉,況吏民乎?’乃窮治壹罪,賞助百萬。”頁1340。對社會造成很大危害。

孫權(quán)政權(quán)是在北方淮泗集團和江東士族的基礎(chǔ)上建立起來的。從建國之始,就存在中央和地方、皇權(quán)和將權(quán)的矛盾。儘管羣臣反對,孫權(quán)還是設(shè)立了“校事”一職,這是有其存在的理由的。

走馬樓吳簡中出土了一枚與呂壹有關(guān)的竹簡,釋文爲“中書典校事呂壹□”。②見王素、汪力工《略談走馬樓孫吳“中書典校事呂壹”簡的意義》,《文物》2002年第10期,頁88。王素、汪力工二先生專門撰文對這枚簡的價值和意義進行了研究。他們認爲:“雖然目前還不能確知‘中書典校事呂壹’對長沙究竟造成了什麼影響,但至少可以認爲,這種影響值得探討。”③王素、汪力工《略談走馬樓孫吳“中書典校事呂壹”簡的意義》,頁91。吳簡通過料校米發(fā)覺許迪、朱表盜割官米的廖咨官職爲“從史位”。④如簡捌·4062:“嘉禾四年八月丁未朔十八日甲子從史位臣廖咨頓首死罪十八……”。“從史位”一職不見於傳世文獻。徐暢先生認爲“從史位係郡縣官員之散職,無固定職掌”。⑤徐暢《新刊長沙走馬樓吳簡與許迪割米案司法程序的復(fù)原》,頁74。我們認爲,可能從吏位廖咨屬呂壹統(tǒng)領(lǐng),負責(zé)典校長沙郡及其下轄縣的文書。根據(jù)吳簡《嘉禾吏民田家莂》,孫吳倉庫管理有例行的校核制度,校核時間一般在次年春,但這種校核更多的是形式上的,沒有落到實處,故雖經(jīng)校核,依然錯誤很多。⑥如嘉禾四年田家莂的錯誤率高達57.66%,是正確簡例的2.39倍。參蘇俊林《嘉禾吏民田家莂與孫吳身份等級體系》,《文史》2015年第3輯,頁28。廖咨,吳簡中又稱“廖直事”,如簡捌·4054“匿不列見後廖直事及吏朱訢到料校米不見勑迪備入□□”。“直事”,徐暢先生認爲是當直,從吏位廖咨當直巡查倉庫。此説可從。從吏位廖咨當直巡查倉庫當和例行的校核不同,可能類似於後世的抽查、抽核。雖然弊端很大,但不能不説有一定的積極作用。如《三國志·吳書·步騭傳》:“後中書呂壹典校文書,多所糾舉。”①《三國志》卷五二,頁1238。這説明呂壹典校文書還是發(fā)現(xiàn)了很多存在的問題。

據(jù)吳簡辛丑科,盜官物凡鹽滿一石米二石襍物直錢五千皆斬沒入妻子(簡捌·4021),足見孫吳對私吞官物的處罰是非常嚴苛的,同時也説明當時私吞官物的情況應(yīng)非常泛濫。正因爲私吞官物泛濫,纔設(shè)此重刑。①蘇俊林先生通過對《田家莂》的研究,認爲徇私舞弊成爲孫吳基層吏治的重要特徵。此也可以作一旁證。參蘇俊林《〈嘉禾吏民田家莂〉所見孫吳基層吏員的舞弊手法》,《湖南省博物館館刊》2014年第11輯,頁395—402。作爲吏員的朱表和許迪不可能不知道辛丑科,明知故犯,足見孫權(quán)統(tǒng)治後期貪贓枉法之普遍及吏治之鬆弛。校事典校州郡縣文書,糾舉私吞官物等犯罪行爲,這也許是孫權(quán)設(shè)置“校事”一職的積極作用。

附記:本文寫成後提請王素先生指教,初稿在2016年長沙“紀念走馬樓三國吳簡發(fā)現(xiàn)二十周年長沙簡帛研究國際學(xué)術(shù)研討會”上宣讀,得到侯旭東先生及與會學(xué)者的指導(dǎo),在此一并致謝。

(本文作者係西南大學(xué)漢語言文獻研究所/出土文獻綜合研究中心副教授)

*本文係國家社科基金項目“走馬樓三國吳簡詞彙研究”(1 3 CYY 0 5 5)、中央高校基本科研業(yè)務(wù)費重點項目“《嘉禾吏民田家莂》校理”(SWU1509130)和中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項資金創(chuàng)新團隊項目“基於出土文獻綜合研究的文化推廣工程”(SWU1509395)的階段性成果。