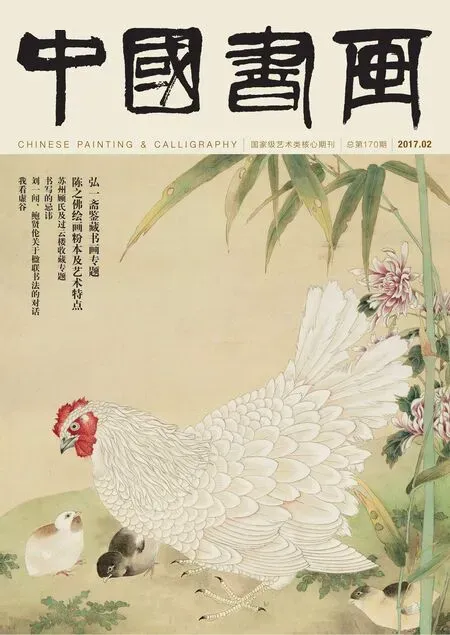

“厚古薄今”與“革王畫的命”

四川大學藝術學院院長、教授

“厚古薄今”與“革王畫的命”

四川大學藝術學院院長、教授

學術界在談論“五四”時期興起的“美術革命”時,總容易把這場“革命”視為一場徹底的質疑、批判傳統,消解傳統藝術的意義與價值的運動。早在20世紀30年代后期,就有學者認為新文化運動在最初是“革命的”“必要的”,但是“時間轉到現在,新文化運動,又變成了障礙中國復興的東西,因為新文化運動,對中國來說是無文化運動。長此以往,中國的文化,就會沒落下去。所以,現在的文化建設運動,是對新文化運動的反動。”(侯外廬《抗戰建國的文化運動》)對“五四”新文化運動的反思過程中,對新美術運動持“數典忘祖”觀點的人還不在個別。

“美術革命”是徹底的反傳統的“數典忘祖”的運動嗎?當我們回溯歷史的時候,往往容易把曾經呈現過的一些帶傾向性的現象和話語,視為一種整體性的狀況和總體的價值取向,而忽略了它的復雜性與多樣性。其實,“五四”時期,在對待中國藝術的傳統問題上,是質疑、批判與肯定、體認并存的,體現出的是“近不如古”、“厚古薄今”的藝術史觀,而非對中國藝術傳統的全面否定,在質疑、否定一種傳統的同時,卻對另一種傳統或者說其他的傳統予以了更大的肯定與熱情的褒揚。

無疑,在充滿革故鼎新激情的“五四”前后,延綿數的傳統文化的長河,被國人強烈的求變呼喊和來勢兇猛的外來文化攪動得來失去了往日的平和,中國傳統美術觀和形態遭到了有史以來最為猛烈的抨擊,特別是對宋元以降的文人畫的價值觀及意趣,更是不斷被沖擊詆毀。1917年,康有為感到“中國近世之畫衰敗極矣”(康有為《萬木草堂藏畫目》),究其原因,“惟中國近世以禪入畫,自王維作《雪里芭蕉》始,后人誤尊之。蘇、米撥棄形似,倡為士氣。元明大攻界畫為匠筆而而擯斥之”。康有為擔心國人恪守文人畫玩世不恭的傳統,跟不上時代的發展,難“與今歐美、日本競勝哉”,故疾呼“仍守舊不變,則中國畫學應遂滅絕”,為“以救正之”,主張“以復古為更新”和“合中西而為畫學新紀元者”。雖然康有為沒有直接喊出“美術革命”的口號,但其主張已經點燃了美術革命的薪火。其后,陳獨秀鋒芒直搗文人畫傳統。在陳獨秀看來:“自從學士派鄙薄院畫,專重寫意,不尚肖物,……到了清朝的三王更是變本加厲;人家說王石谷的畫是中國畫的集大成,我說王石谷的畫是倪黃文沈一派中國惡畫的總結束”,具體表現為陳陳相因,用“臨摹撫仿”四大本領復寫古畫,“這就是王派留在畫界的惡影響。”基于這種認識,他疾呼“若想把中國畫改良,首先要革王畫的命。”陳獨秀的吶喊,拉開“美術革命”的序幕。魯迅在《論“舊形式的采用”》一文中對文人畫派的“米氏云山”做出“米點山水,則毫無用處”批評后,對文人畫傳統的價值也給予了謹慎的評價:“后來的寫意畫(文人畫)有無用處,我此刻不敢確說,恐怕也許還有可用之點的罷。”受康有為思想影響和“美術革命”洗禮的徐悲鴻曾說“中國畫學之頹敗,至今日已極矣。凡世界文明理無退化,獨中國畫在今日,比二十年前退五十步,三百年前退五百步,五百年前退四百步,七百年前千步,千年前八百步。民族之不振可概也夫!”(徐悲鴻《中國畫改良論》)

在對中國文人畫的質疑與批判聲浪中,也有陳師曾、凌文淵、金拱白等人面對“排斥國畫”的危機,站出來與“革新派”展開唇槍舌戰,試圖捍衛傳統文人畫的價值。但是,美術革命的支持者畢竟占據主導地位,對以文人畫為代表的傳統藝術觀念的抨擊與批判在以后的很長一段時間一直聲不絕耳,特別是在抗戰時期和五六十年代新現實主義和革命現實主義美術觀確立后,文人畫的觀念與形態幾乎沒有生存的空間。

但是,在“五四”的“美術革命”浪潮中,并非是全面反傳統、徹底反傳統,當時多數文化與藝術精英,痛斥猛批的僅僅是元、明、清文人畫傳統,而對非文人畫傳統和元以前的中國藝術傳統,不僅沒有詆毀、否定,而且給予更多的肯定與褒揚。康有為痛批“近世之畫”,但對唐及之前的傳統繪畫卻贊賞有佳,甚至感嘆道“遍覽百國作畫皆同,故今歐美之畫與六朝唐宋之法同。”(康有為《萬木草堂藏畫目》)他把宋代繪畫更是置于至高的地位,認為“宋人畫為西十五紀前大地萬國之最。”受康有維思想影響,徐悲鴻認為“吾國自唐迄宋,為自然主義在藝術上最昌盛時代”,他主張“我們的繪畫,應當振起唐人博大之精神。我們的圖案,應紹述宋人之高雅趣味。”(徐悲鴻《當前中國之藝術問題》)顯然,徐悲鴻把“師法造化”視為中國繪畫最重要的傳統,而文人“墨趣”在他眼中只不過是一種無病呻吟。徐悲鴻的觀點得到了許多接受了現實主義理論影響的藝術家的基本認同,他們認為:“中國繪畫在元以前為創作與寫生之時代,故光華燦爛,發展甚速。元朝以后則變成臨摹的時代,故每況愈下,日漸消沉。”(趙望云《抗戰中國畫應有的新進展》)與對文人畫傳統的價值做出謹慎的評價相比,魯迅卻對漢代藝術“閎放”的風格和唐代藝術“雄大”的精神高度贊美。

新美術運動中對近世文人畫傳統的否定,既有中國傳統的“近不如古”、“厚古薄今”藝術史觀的慣性思維作用,也是更為復雜的社會變革語境所使然。過往,“近不如古”、“厚古薄今”的藝術史觀常常影響著對藝術史的評價和藝術的價值取向。元之初,趙孟頫等人揚棄宋代院體傳統而提倡“復古”,追求唐代繪畫的古雅氣息,明之初對元之文人風格的規避,而倡揚宋代院派作風,明之中后期“吳門畫派”等對明初院體畫和“浙派”價值的詆毀,而承揚“元四家”畫風,無不是“厚古薄今”藝術史觀的結果。當然,“革王畫的命”最根本的還是在救亡圖存的急迫重任之下的文化抉擇。在康有為看來“率皆簡率荒略,而以氣韻自矜”的文人畫不能“與今歐美、日本競勝”。沈逸千痛感中國人崇尚清淡出世,使得天才的畫家,都往山水的路上跑,人物畫沒有得到應有的發展。以至“數千年來無數畫家,有正義感的,大眾的和對歷史文化上有偉大貢獻的作品,可以說是極為稀少”(沈逸千:《戰時的美術家》),這是中國畫的“先天不足”。

“五四”新美術運動不僅沒有全盤否定傳統,而且正是在對文人畫傳統的爭議中,拓展了中國藝術界的視界,讓人們重新去思考與審視傳統的范疇,體認更博大豐富的傳統,同時,對文人畫的價值與精神有了更深入的探討。正因為如此,中國傳統文人畫并未在“革王畫的命”的浪潮中消解,反而使20世紀前期的中國畫創作在傳承傳統文脈的同時有了新的拓展,出現了黃賓虹、齊白石、張大千、溥心畬、傅抱石、潘天壽等不遜前代的著名藝術家。還有不少藝術家將視向轉換到更深厚的傳統中,從而使中國美術有了一種新的超越。

責任編輯:劉光