弘揚紅色文化 加快老區振興

盛海輝

劉琴西

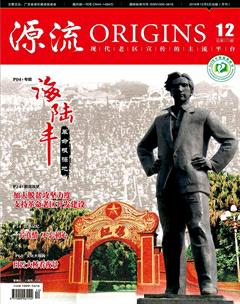

(1896—1933年),原名爾奎,紫金縣紫城鎮人,是劉爾崧胞兄。1922年2月加入廣東社會主義青年團,7月加入中國共產黨,是紫金縣黨組織的創建人,東江地區和粵贛邊區革命運動的領導人之一。

1922年加入中國共產黨。1927年4月,回到紫金縣城組織發動武裝暴動,奪取了縣政權。5月1日,主持召開群眾大會,宣布成立紫金縣人民政府,任縣人民政府主席兼工農革命軍紫金縣總指揮部總指揮。此后,任海陸惠紫工農討逆軍總指揮,參與建立東江革命根據地,率部配合紅二師重占海豐、陸豐后,任中共東江特委委員和東江革命委員會主席。

1928年3月,轉移到龍川,以東江特委巡視員身份組建了東江游擊大隊及赤衛隊2000余人;建立和發展了五興龍、蕉平尋根據地,主持成立閩粵贛邊五興龍蘇維埃政府。

1930年12月,調任中共閩粵贛邊西北分委書記,主持成立了五(華)、興(寧)、龍(川),蕉(嶺)、平(遠)、尋(鄔)、梅(縣)、豐(順)中心縣委,將閩西、粵東北和尋鄔南部及其他零散的紅色據點,統一為廣闊的閩粵贛蘇區。1931年8月后調上海搞地下工作。1932年,組織上安排他到香港治病,被港英當局逮捕,押解廣州監禁。1933年春,在廣州被殺害,時年36歲。

10月27日上午,紫金縣舉辦了紀念劉琴西同志誕辰120周年座談會,緬懷革命先烈的豐功偉績,頌揚革命先烈的大無畏精神,弘揚紅色文化,加快老區振興。

座談會上,縣委書記劉振林代表縣委、縣政府,對革命時期在紫金這塊紅色土地上獻出寶貴生命的先烈們表達了崇高的敬意,他說,“舉行劉琴西同志誕辰120周年座談會,既是珍視歷史,緬懷先烈,更是傳承先烈革命精神,鼓舞斗志。”

劉振林說,紫金現在正處于跨越發展的加速期、綜合實力的提升期,建成全面小康社會的決勝期,尤其需要全縣的黨員干部以革命先烈為標桿,牢記宗旨,不忘初心,繼續前行。在推進紫金改革發展、建成全面小康社會的偉大征程中永葆先進純潔本色。需要我們紫金人民以實際行動把紅色基因傳承好,把紅色資源挖掘好、宣傳好、利用好,繼續發揚先烈遺志,擦亮老區縣紅色品牌,為努力建設生態條件好、經濟發展快、文明程度高,生活環境美的新紫金傳遞正能量,提振自信,用發展實績告慰革命先烈,用發展成果推動老區振興。

“劉琴西的革命斗爭活動既是河源斗爭史上很重要的一頁,也是紫金黨史不可缺少的一部分。”河源市委黨史研究室主任劉路紅說,紫金黨史資源十分豐富,河源革命的歷史乃至廣東革命斗爭歷史,很大部分都可以在紫金找到光輝的足跡和閃光的亮點,很值得深入挖掘。他希望各縣區紅色文化工作者繼續發揚無私奉獻、勇于創新的精神和務實的作風,為紅色文化事業再上新臺階作出新的貢獻。

省政府參事室參事、省地方志原副主任侯月祥,省委黨史研究室原處長、研究員官麗珍,湖北省荊州市委黨史研究室原副主任段紀明,河源市委黨史研究室副主任楊石健,惠州市惠東縣黨史研究室主任賴曉東,龍川縣委黨史研究室副主任曹武斌,紫金縣委黨校副校長葉國民,河源職業技術學院紅色文化研究中心主任楊黨校等專家學者在座談會上相繼發言,從不同側面評價了劉琴西同志在革命斗爭中做出的重大貢獻。

劉琴西的兒子劉乃超在發言中深情地回顧了父親的生平經歷。他表示,作為革命先烈的后代十分光榮,今后要做好紫金黨史的宣講工作,把紫金的紅色歷史講給年青的下一代,將先烈的革命精神傳承下去。

座談會上還舉行了《劉琴西傳》贈書儀式。

楊其珊

(1871—1933),廣東省汕尾市陸河縣新田人,海陸豐農民運動和蘇維埃革命斗爭時期享有盛名的農民領袖之一。曾任海豐縣總農會副會長、中共第五屆中央委員、廣東省農民協會委員。

1922年,協助彭湃開展海陸豐農民運動。1923年元旦,海豐總農會成立,任副會長。1925年,加入中國共產黨。1927年,在中國共產黨第五次全國代表大會上,當選為中央委員。

在海陸豐革命根據地創立期間,先后任海豐縣臨時人民政府委員、海豐縣臨時革命政府主席團成員、海豐縣蘇維埃政府委員、海陸惠紫革命委員會委員等職。1930年6月,任東江蘇維埃惠州十屬特別委員會委員,堅持組織群眾反“圍剿”斗爭。1933年9月,不幸被叛徒暗殺,時年62歲。

張善銘

(1900—1928),廣東省大埔縣西河鎮黃砂村人。1921年8月加入中國共產黨,是中共廣東支部早期黨員之一。

1924年,由中共中央派遣往蘇聯東方大學學習。次年6月初,擔任廣東區團委書記,后奉命到海陸豐,協助彭湃領導中共海陸豐地委工作,不久后出任海陸豐地委書記。帶病堅持領導革命斗爭,在海豐縣城舉辦多期黨員骨干訓練班,為海陸豐地區培養了大批革命干部。

1927年4月20日,海豐縣城成立中共東江特委,任特委書記。在彭湃領導下,與特委成員一起策劃了東江地委武裝起義,建立海陸豐工農民主政權。8月,中共廣東省委在香港成立,被選任中共廣東省委委員兼東江特派員,并參加了12月11日廣州起義。年底,代理省委書記。1928年1月,被派遣赴北江恢復特委,兼任書記,發動群眾暴動,援助朱德部隊。后復派其為東江特派員,往海陸豐再次組織暴動。自香港乘船到海豐途中不幸被當地民團抓獲,在汕尾被國民黨殺害,時年28歲。

鄭志云

(1901—1928),廣東省海豐縣人。1922年春出任陳潮學校校長,在此期間加入了中國社會主義青年團,成為彭湃開展農運活動的骨干力量,后由青年團員轉為中共黨員。

1925年秋,中共海豐特支改為海豐地委,出任組織委員、代理書記。1927年,海豐、陸豐分別成立臨時人民政府,當選為海豐縣人民政府委員。中共海豐地委改組,成立海陸豐縣委,任組織委員。參與領導海陸豐三次武裝起義。蘇維埃政權建立后,出任中共東江特委書記,領導蘇維埃政權建設,實行土地改革。

1928年,海陸豐臨時人民政府撤出縣城后,留守惠來主持東江特委工作,繼續堅持斗爭。6月,東江特委和潮梅特委合并,任特委委員。9月,在惠東被敵軍包圍,不幸被捕,壯烈犧牲,時年僅27歲。

吳振民

(1898—1927),浙江省嵊縣人。中國共產黨早期的優秀軍事干部。1924年,受浙江中國共產黨組織選派赴廣東,考入黃埔陸軍軍官學校第二期學習,并加入中國共產黨。

1925年,東征軍攻克海豐后,作為政治部特派員留駐海豐。不久后任中共海陸豐特別支部委員和黃埔軍校海陸豐后方辦事處代表。1927年,任海陸豐工農救黨軍大隊總指揮,發動武裝暴動,任政府委員和東江潮梅救黨軍總指揮。在河口成立惠潮梅農軍總隊,任總隊長兼第一團黨代表,率軍轉戰廣東、江西、湖南,到達衡陽。與當地農軍合編為“中國工農革命軍第二師”,為副師長。率軍進駐汝城。1927年8月,在汝城突圍轉移時不幸中彈,犧牲在汝城鄉間,時年29歲。

林道文

(1904—1931),廣東海豐人。1925年加入中國社會主義青年團。1925年,被選為海豐縣農民協會執行委員,10月加入中國共產黨。1926年,任海豐縣總工會執行委員、中共海豐縣委常務委員。1927年后,歷任“工農救黨軍”副大隊長、工農革命軍副總指揮、工農革命軍總隊長等職,參加領導海豐三次武裝起義和建立蘇維埃政權的活動。1928年,任中共潮梅特委書記兼軍委常委,后任東江特委書記。

1930年8月任南方局委員、宣傳部長,被補選為廣東省委常委,兼任宣傳部長、農委副書記。1931年1月被叛徒出賣入獄。1931年夏,被國民黨反動派殺害于廣州,時年27歲。

陳舜儀

(1903—1931),廣東省海豐縣城人。1925年加入中國共產黨。1927年間,參加海陸豐三次武裝起義的領導工作,兼任農軍中隊長。第二次起義后,任海豐縣臨時革命政府主席團委員。第三次武裝起義勝利后,在海豐縣第一次共產黨代表大會上,當選為首任中共海豐縣委書記。

1928年10月,任海陸惠紫臨時特別委員會委員,被推選為書記,后任海陸紫特委書記。1930年3月,率領部分武裝轉移惠陽境內山區。4月成立海陸惠紫革命委員會,當選為主席團委員。5月成立東江蘇維埃政府,被選為執行委員。

1930年秋,調省委工作,先后擔任省委常委、組織部長等職務。1931年1月在香港被捕。3月在廣州被國民黨反動派槍殺,時年28歲。