民間外交與中日邦交正常化的回顧與思考

張耀武

(大連外國語大學 日本語學院,遼寧 大連 116044)

民間外交與中日邦交正常化的回顧與思考

張耀武

(大連外國語大學 日本語學院,遼寧 大連 116044)

在中日邦交正常化之前的近乎全民呼吁日中復交的熱潮中,日本的許多有識之士、民間團體和部分在野黨作為中流砥柱起到了推波助瀾的作用。日中友協、日中貿易促進會、工會總評議會、恢復日中邦交國民會議、日中邦交正常化國民協議會等民間團體,社會黨、公明黨、民社黨等在野政黨和竹內義勝、淺沼稻次郎、鈴木一雄、西園寺公一、宇都宮德馬等有識之士以及石橋湛山、松村謙三、高碕達之助、藤山愛一郎等政界名流,都為中日邦交正常化的實現作出了不可磨滅的貢獻。當時的日本之所以會出現如此火爆的日中友好氛圍,與當時的國內外形勢不無關系:新中國日益高漲的國際聲譽,中美關系改善的“刺激”以及日本國民對佐藤內閣的失望應該是主要原因。

日中邦交;民間團體;有識之士

在中日兩國恢復邦交前的上世紀50年代末至70年代初,日本國內曾掀起一股“復交熱”。它的主角不是政府,也不是執政黨,而是民間有識之士、社會團體以及部分在野黨。在這種民間“復交熱”的推動下,日本政府最終邁出了實現日中邦交的關鍵一步。可以說,當年那些不遺余力地為實現日中邦交奔走呼吁的有識之士和民間團體是中日關系走向新時代的功臣和中日友好的橋梁。在時隔半個多世紀的今天回顧那段歷史,讓我們更加認識到“國之交在于民相親”這句話的深刻意義。

一、民間團體呼吁復交,熱情高漲

早在上世紀50年代末岸信介內閣時期,為打開日中關系的緊張局面,增進兩國人民的往來,日本各界人士和友好團體便紛紛行動起來,反對岸內閣敵視中國的政策,要求日本政府改變對華政策,形成了聲勢浩大的促進日中友好、爭取恢復邦交的國民運動。

1958年4月10日,以日中友協為主的37個日本民間團體組成“完全實施第四次民間貿易協定國民運動實行委員會”,要求岸內閣全面實施第四次中日民間貿易協定;4月17日,日中友好協會發表聲明,號召日本國民行動起來,向岸內閣施加壓力,以爭取協定的完全實施;4月30日,日中友協召開全國理事緊急會議,發表《告國民書》,譴責岸內閣用“兩個中國”政策破壞日中貿易協定;5月13日,內山完造、小畑忠良、鈴木一雄和中島健藏等社會名流聯名發表《告國民書》,呼吁恢復日中關系;5月17日,日本18個友好團體聯合召開恢復日中關系緊急國民大會;5月20日,日本各界友好人士在東京召開消除日中緊張關系國民大會,要求日本政府對中國采取友好態度;6月17日,日本商工會議所召開會議,要求恢復日中貿易;7月1日,淺沼稻次郎等6名國會議員向眾議院提出了《關于消除日中兩國間緊急狀態的決議案》;10月8日,日本恢復日中邦交國民會議等團體在日比谷露天音樂堂召開“恢復日中關系、禁止核武裝國民大會”,有3萬多人參加大會。大會提出了反對美國干涉中國內政、反對岸內閣協助美國在臺灣水域的軍事行動、廢除《日臺條約》、恢復日中邦交等口號,會后舉行了示威游行。

1959年1月21日,日中友協召開活動家代表及理事聯席會議,會上通過宣言,要求全力以赴恢復日中關系;23日,“恢復日中邦交國民會議”召開全國活動者會議,決定開展“恢復日中關系、反對修改《日美安保條約》統一行動月”;27日,日中友協等11個日本團體召開首腦懇談會,發表共同聲明,要求立即恢復日中關系;2月28日,在東京四谷外堀公園內,1萬余人集會,由“總評”和“恢復日中邦交國民大會”等團體發起,召開了“打破日美安保體制、恢復日中邦交國民大會”。中國人民保衛世界和平委員會等團體致賀電;8月15日,日本61個團體組成“實現恢復日中邦交,祝賀中華人民共和國國慶節國民運動實行委員會”,決定在10月進行統一行動,以促進恢復日中邦交;8月29日,日中友好協會第九次全國代表大會在東京共濟館召開,中國人民外交學會等團體致電祝賀。大會重申,協會的基本目的是促進日中友好;10月1日,日中友協舉行中華人民共和國建國10周年“共同行動月”活動,組成由70多個團體參加的實行委員會。這一年,日中友協放映的中國電影有20萬人觀看,在全國中小城市舉辦的“中國文化事業展覽會”有100萬人參觀。協會還以支部為單位舉辦了各種講演會和學習會。

進入60年代,這一潮流更加洶涌澎湃,呈不可阻擋之勢。它阻止了岸內閣聯美反華的企圖,為中日兩國政治、經濟關系正常化作出了重要的貢獻。

1964年1月27日,中法兩國建交給日本各界極大的刺激。2月,南原繁、海野晉吉、大谷瑩潤、片山哲、中島健藏、野坂參三、平野義太郎、松本治一郎等日本各界人士25人發表《呼吁書》,號召日本人民立即展開恢復日中邦交運動。這一呼吁使恢復日中邦交運動邁上了一個新的臺階。3月28日,在支持恢復日中邦交運動大會上,中島健藏提議開展恢復邦交3000萬人簽名運動,頓時獲得各界人士的贊同,并開始了各界的聯合行動。日中友協還提出,為實現當年度擴大會員5萬人的目標而奮斗。

1965年1月,自民黨內部組織了亞洲、非洲問題研究會。這是自民黨內推動日中友好的組織,宇都宮德馬、川崎秀二、久野忠治等人都是該研究會的核心人物,松村謙三和藤山愛一郎則擔任研究會的顧問。

進入70年代,中美關系的改善更加刺激了日本朝野恢復日中邦交的熱潮。1971年7月16日,尼克松發表訪華公告,這對日本政府的對華政策造成了一次猛烈的沖擊。緊接著,日本“促進恢復日中邦交議員聯盟”發表關于恢復日中邦交的“提案”和兩次“聲明”,一再督促日本政府盡快實現邦交正常化。8月間,中國人民對外友好協會副會長王國權赴東京參加松村謙三葬禮,并出席日中友協(正統)“團結勝利全國大會”,在東京刮起了一場中日復交運動的“旋風”。同年9月4日,日本“呼吁世界和平七人委員會”的川端康成、茅誠司等就恢復中國在聯合國席位和恢復日中邦交等問題,向佐藤首相遞交《呼吁書》,敦促首相下決心同中國復交。兩天后,日本恢復日中邦交國民會議發表《告日本國民書》,強烈呼吁日中復交,堅決要求佐藤政府下臺。

同年的9月18日,是“九一八”事變40周年紀念日。為此,日中友協(正統)總部和日本社會黨分別發表《“九一八”事變40周年聲明》,譴責佐藤政府繼續敵視中國的政策,兩項聲明都表示,要為日中邦交正常化奮斗到底。

正當佐藤政府不顧日本人民和中國人民的反對,在聯合國大會上執意追隨美國,充當“逆重要事項”、“復合雙重代表權制”兩提案的聯合提案國之際,10月2日,以王國權為團長的中日友協代表團和以藤山愛一郎為團長的“日本促進恢復日中邦交議員聯盟”代表團發表《聯合聲明》,聲明中雙方一致確認恢復中日邦交的基本原則是:

1.中國只有一個,這就是中華人民共和國。中華人民共和國政府是代表中國人民的唯一合法政府。堅決反對“兩個中國”、“一中一臺”、“一個中國、兩個政府”或類似的荒謬主張。

2.臺灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分,強烈反對“臺灣歸屬未定”論和美日反動派策劃的“臺灣獨立”的陰謀。臺灣問題是中國的內政,不容任何外國干涉。

3.所謂《日臺條約》是在中華人民共和國已經成立之后簽訂的,因而是非法的、無效的,應予廢除。

4.必須恢復中華人民共和國在聯合國所有機構、包括安全理事會常任理事國席位在內的一切合法權利,把蔣介石集團的“代表”驅逐出聯合國[1]40。

這是一次具有重大意義的聲明,它是包括執政黨議員在內的超黨派、多數議員承認的對華政策聲明,在日本政界有相當大的影響,在國會內部也有舉足輕重的作用。后來的“中日復交三原則”①“三政”指“田政”、“軍政”、“還谷”。其中,“田政”主要是針對農民耕種的稅收政策,“軍政”是用“軍布”來相抵不去服軍役的水手長政策,“還谷”政策是國家對缺糧百姓所實行的“春借秋還”的救濟政策。主要是根據上述公明黨的“五點聲明”和這次的“四項原則”,去掉已經解決了的聯合國席位問題后整理而成的。

在中日復交之前,中國政府領導人在會見日本各界人士時已開始強調堅持“復交三原則”。1971年秋,雖然大部分日本在野黨議員和自民黨的一部分政治家已經接受了這個“三原則”,但是佐藤首相和親臺派議員對“復交三原則”仍持反對態度。于是日中復交問題變成了日本政治舞臺上斗爭的焦點。

二、有識之士身體力行,相繼訪華

日本各界要求日中恢復邦交的熱潮,震動了日本朝野,執政黨內的有識之士也認識到發展日中關系的重要性和自己身負的重任。石橋湛山、松村謙三和高碕達之助等政治家審時度勢,相繼訪華,邁出了順應歷史潮流、符合日本人民心愿的一步。

石橋湛山是自民黨內一位有遠見的政治家,曾擔任過鳩山內閣的通產大臣。他對中國問題有著自己獨到的見解。1956年12月擔任首相后,積極致力于改善日中關系,但不幸的是,1957年2月因病辭去了首相職務。盡管當時在自民黨內主張改善日中關系的人士居于劣勢,但他不怕黨內孤立,不顧右翼勢力的攻擊,在病后行走不便的情況下,于1959年9月毅然訪華,表現了一位政治家的遠見卓識。

曾任東久邇內閣厚生大臣兼文部大臣和幣原內閣農林大臣的松村謙三,也是一位熱衷于日中友好事業的政治家。1959年石橋抱病訪華后,松村遂于同年10月應周恩來的邀請訪華。在這次訪華期間,周恩來多次談到我國對臺灣問題的立場,并與松村探討如何克服在臺灣問題上來自日方的阻撓,以進一步發展中日關系。在會談中,松村向周恩來推薦了曾在萬隆會議上與周恩來有過交往的高碕達之助。他說,自己和高碕一個側重政治,一個側重經濟,可以共同為推動日中關系前進而盡力。松村的這項建議成為后來著名的“廖高貿易”的發端。

高碕達之助也是一位日中友好的積極推動者。早在1955年4月參加萬隆會議期間,作為日本代表團團長的高碕達之助就頂著極大的風險與中國代表團團長周恩來舉行了戰后中日兩國官方的首次會談。1960年10月,高碕達之助以“打開日中貿易”為目的,率領日本實業界人士13人訪問中國。來到北京后,高碕在機場發表談話指出,日中關系最重要的問題是雙方要恢復信任,為此要進行推心置腹的會談,他就是為改善日中關系而來的[2]174。

石橋、松村和高碕三位自民黨人士的相繼訪華,在日本國內引起了強烈反響,極大地鼓舞了致力于日中友好事業的日本各界人士,同時對推行親美反華政策的岸信介內閣也是一個打擊。

進入1971年,日本國民對日中邦交正常化的熱情空前高漲,這使長期以來從事日中友好運動的日本在野黨和日中友好社會團體,看到了改善日中關系的美好前景,感受到邦交正常化的時機正在到來。為了加速復交正常化的實現,這些政黨和團體比以往更加積極地開展活動。這一時期的活動,不僅是大聲疾呼實現日中復交的口號,而且是腳踏實地落實邦交正常化的各項原則,使邦交正常化運動進入了實質性新階段。

應中日友好協會的邀請,以日本公明黨委員長竹入義勝為團長的公明黨訪華代表團于1971年7月2日在北京與以王國權為團長的中日友協代表團發表《聯合聲明》。公明黨代表團在聲明中宣布:

1.中國只有一個,中華人民共和國政府是代表中國人民的唯一合法政府,堅決反對制造“兩個中國”和“一中一臺”的陰謀;

2.臺灣是中國的一個省,是中國領土不可分割的組成部分,臺灣問題是中國的內政,堅決反對“臺灣歸屬未定”論;

3.《日臺條約》是非法的,必須廢除;

4.美國必須從臺灣和臺灣海峽地區撤走它的一切武裝力量;

5.必須恢復中華人民共和國在聯合國一切組織和安全理事會常任理事國地位的合法權利,把蔣介石集團的“代表”驅逐出聯合國,堅決反對阻撓恢復中國上述合法權利的陰謀[1]21。

公明黨在一些重大原則問題上的表態,在日本引起了強烈的反響。它使日本各界認識到,在解決日中邦交正常化問題時,必須考慮戰后日中關系的歷史、現狀和國際形勢,以中日兩國人民的根本利益為出發點,提出切實可行的方針政策,才能使邦交正常化得以實現。

1971年中國恢復聯合國合法席位之后,11月15日,以社會黨著名政治家飛鳥田一雄為團長的日本恢復日中邦交國民會議訪華代表團應中日友協的邀請來華訪問,雙方于11月20日發表《聯合聲明》。飛鳥田代表團這次訪華,對進一步推動中日邦交正常化進程、增進中日兩國人民的互相了解和友誼做出了積極的貢獻。

尼克松訪華前后,大多數日本政治家看到了中日恢復邦交正常化是勢在必行的總趨勢。因此,他們不顧日本佐藤政府的遲疑不決而先走了一步。這一點,在1972年初以來日本各在野黨和日中友好社會團體掀起的一股訪華熱中表現得最為明顯。僅在1月間,就有井野正輝、土井多賀子等日本社會黨“七十年會”訪華團、以大壕有章為首的日本毛澤東思想學院訪華團、以“總評”議長市川誠為團長的日本總評、中立勞聯訪華團、沖繩縣第一次友好訪華團、部落解放同盟友好訪華團、宮城、愛知、三重等縣的工會活動家友好訪華團等友好團體蜂擁而至,在熱烈友好的氣氛中進行交流,中日邦交正常化自然是交流的主題。

長期以來,社會黨、公明黨等在野黨和一些民間團體一直反對日美勾結孤立中國,他們與中國保持著密切的聯系,這些政黨的領導人大多是日中友好運動的積極分子。當尼克松對日本搞了“越頂外交”之后,這些政黨更加活躍起來,掀起更大規模的日中友好運動。

在這些日中邦交正常化國民運動中,首先擴大對華交流的是社會黨、公明黨、工會總評議會、恢復日中邦交國民會議和日中邦交正常化國民協議會等五個政黨和團體。1972年3月1日,上述幾個主要在野黨和政治團體在東京日比谷公會堂聯合舉行實現恢復日中邦交國民大會,與會者2000余人。大會強烈譴責佐藤政府的反華政策,要求日本政府在實現日中邦交正常化問題上采取積極態度。此后,上述政黨都派員訪華,擴大與中國政府的交流。3月7日,日本國際貿易促進協會舉行第19屆年會,會上決定為實現恢復日中邦交、進一步開展日中友好活動和發展日中貿易而奮斗。3月11日,中國人民的老朋友、日本社會黨眾議院議員岡田春夫到北京對中國進行友好訪問,并同周恩來總理舉行了會談,雙方就進一步發展社會黨與中國的友好關系問題進行了廣泛深入的磋商。

在日中復交運動的高潮中,許多西方國家紛紛與中國實現了邦交正常化。日本各界逐漸認識到中國的對外政策是合情合理的,能夠得到國際社會的廣泛認同。這種形勢也推動日本各界掀起日中友好和復交運動的新浪潮。1972年4月11日,由“日中議聯”會長藤山愛一郎,社會黨、公明黨、民社黨等各黨委員長和代表以及西園寺公一等各界著名人士發起組成了“促進恢復日中邦交聯絡會議”。全體與會者在會后發表了《呼吁書》,呼吁日本各界積極努力,促進兩國邦交正常化。會后,上述政黨均紛紛派團派員訪華,在實現日中邦交正常化問題上擴大與中國政府的交流,實際上形成了促進日中復交的國民統一戰線,這就給日本政府和“親臺派”造成更大的壓力,形成不可阻擋的社會潮流。

4月中旬,以春日一幸為團長的日本民社黨代表團來中國進行友好訪問,并同周恩來總理、郭沫若副委員長進行了會談。雙方發表了含有“復交三原則”內容的聯合聲明,從此以后,中日“復交三原則”就成了中日邦交正常化之前中國對日外交政策中最根本的原則。中國政府之所以要堅持這三條原則,是由于戰后日本政府追隨美國,支持臺灣,敵視中國,歪曲中日關系,使中日關系長期處于不正常狀態。只有貫徹這三條原則才能理順中日關系,才能使中日關系走上正常化的道路。

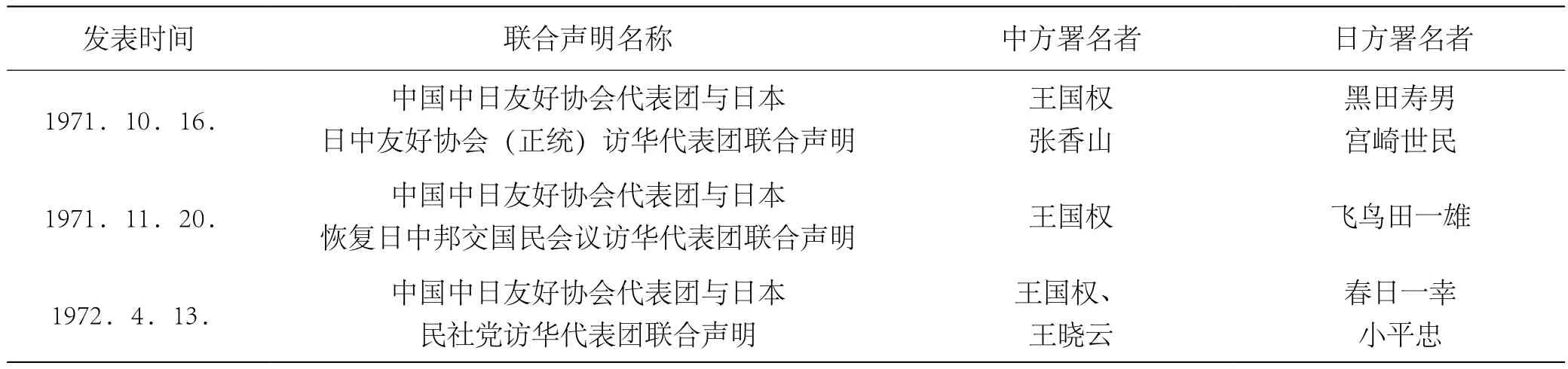

據不完全統計,僅從1970年11月至1972年4月(1972年5月以后有關中日邦交正常化問題一般改由中國政府直接交涉),中日友好協會接待的日本訪華團體就不下20個,發表的重要聯合聲明也有6個。這段期間內中日友協與日本各團體發表的聯合聲明如下表:

發表時間 聯合聲明名稱 中方署名者 日方署名者1971.10.16. 中國中日友好協會代表團與日本日中友好協會(正統)訪華代表團聯合聲明黑田壽男宮崎世民1971.11.20. 中國中日友好協會代表團與日本恢復日中邦交國民會議訪華代表團聯合聲明 王國權 飛鳥田一雄1972.4.13. 中國中日友好協會代表團與日本民社黨訪華代表團聯合聲明王國權張香山王國權、王曉云春日一幸小平忠

三、復交談判朝野并舉,以民促官

其實,中國方面在進行復交談判時,起初并不是以日本外務省為談判對象的,而是以公明黨為中介,進行復交前的預備性談判,再由公明黨把中方意見傳達給日本首相和外相。其中,公明黨委員長竹入義勝作為中日雙方的聯絡人發揮了巨大的作用。中日雙方之所以會選擇竹入義勝作為聯絡人是因為,首先,竹入義勝是自民黨中最熱衷于日中友好的元老松村謙三介紹來的,因此他能獲得中國方面的認可;其次,竹入與田中首相也有著良好的個人關系,田中也信任他;第三,作為在野黨的公明黨與日本社會黨有所不同,不屬于左派,與自民黨內某些派系的關系也不錯。因此,選擇竹入作為中日復交談判的“中間人”絕非偶然。

1972年5月,日本公明黨副委員長二宮文造率公明黨第二次訪華團來中國訪問,周恩來在會見二宮文造時明確表示:“如果田中擔任首相后準備解決中日邦交問題,愿意到中國來談,我們歡迎,因為這將打破吉田茂、岸信介和佐藤榮作的體系。有這樣勇氣的人來中國,我們怎能拒絕呢?”[3]10

與在野黨和民間人士爭先恐后地推動恢復日中邦交的積極姿態相比,執政的自民黨明顯地落后了一步。執政時間長達7年零8個月的佐藤內閣到1972年出現了末期癥狀,一方面是同年5月歸還沖繩協定正式生效,作為佐藤內閣的一項業績已大功告成;另一個方面是,由于佐藤內閣推行敵視中國的政策,制造“兩個中國”,根本就沒有實現邦交正常化的決心和誠意。因而在最緊迫、最重大的外交課題上陷入困境。“尼克松沖擊”使日本政府非常被動,改變對華外交政策,盡早實現日中邦交正常化,已成為日本政府的當務之急。

其實,早在60 年代初,自民黨內就有人熱衷于日中友好事業。“LT貿易”的發起人之一松村謙三就是一位。1970年3月,松村謙三以90歲高齡偕同藤山愛一郎訪華,同周恩來總理商談有關“中日備忘錄貿易”負責政治方面的接班人問題。他認為藤山是最合適的人選[4]244。這表明自池田內閣以來,自民黨內以松村謙三為首的推動日中復交的勢力不斷成長壯大,且后繼有人。

1970年12月9日.日本朝野300多名議員聯合起來,成立了以自民黨議員藤山愛一郎為會長的“促進恢復日中邦交議員聯盟”,標志著政界支持日中復交的人數已占優勢,日中邦交正常化趨于成熟。日本朝野許多議員與民眾聯合起來,對佐藤政府施加壓力,力促政府改變對華政策。

佐藤內閣多年以來沿襲吉田內閣、岸內閣的對華外交路線,實行追隨美國、制造“兩個中國”的對華政策,不僅在國際上越來越被孤立,在日本國內也非常被動。就在聯合國大會通過恢復中華人民共和國合法席位決議的第二天,“日中議聯”發表聲明指出:“迄今為止,佐藤內閣無視國際形勢的發展,一味擁護國民政府,敵視中華人民共和國政府,終于使日本陷于國際孤立,佐藤內閣對此負有不可推卸的重大責任。”[1]51同一天,日本自民黨總務會也作出決議:“政府應承認中華人民共和國代表中國并為實現邦交正常化采取適當措施。”[1]52這充分表明,執政的自民黨也與其他在野黨一樣,主張采取對華復交政策。

聯合國大會1971年10月25日通過決議恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位前后,自民黨內圍繞對華政策問題展開了激烈的斗爭,一方是以佐藤榮作為首的“親臺派”,另一方是以藤山愛一郎為首的“親華派”。前者已經估計到聯大的表決結果,但仍然堅持伙同美國做“逆重要事項”提案國。這一做法自然遭到在野黨和自民黨內親華派的堅決反對。當這一提案遭到否決后,在野黨開始追究政府的責任,對福田外相提出了不信任案,藤山等12名自民黨成員在表決時采取故意缺席的方式同在野黨統一步調,這在當時成為日本的一大新聞[4]253。此后自民黨內出現了倒向中國的趨勢。在國會關于臺灣問題的辯論中,佐藤內閣亂了陣腳。佐藤首相為向中國投放“探測氣球”,曾說:“臺灣是中華人民共和國的領土。”而福田外相則代表外務省否認佐藤首相的說法[5]80。佐藤和福田的不同見解,引起了國會的騷動。日本政府為了統一說法,不得不于1972年3月6日發表了有關臺灣問題的統一見解。其內容如下:

1.我國根據《舊金山和平條約》,放棄對臺灣的一切權利、權限,關于臺灣的歸屬無權發言。

2.中華人民共和國主張:“臺灣是中華人民共和國的領土”,根據以往的事實及聯合國承認中華人民共和國代表中國這一現實。我們對中華人民共和國主張“臺灣是中華人民共和國的領土”表示充分理解。

3.政府基于上述認識,積極致力于日中邦交正常化[6]145。

此時,盡管佐藤表示愿與中國實現邦交正常化,但中國政府卻不以佐藤內閣為復交談判的對手,對佐藤投放的“探測氣球”不予理會。這時,自民黨內非親華派議員也加強了對政府的抨擊。特別是欲出馬競選總裁的自民黨各派首領,都把對中國邦交正常化當作競選的重磅籌碼,并為此進行積極活動。1971年9月,擔任自民黨宏池會會長的大平正芳表示要把中國當做正統政府開始接觸[5]81。1972年4月中旬,自民黨主要派系之一的“三木派”首領三木武夫作為自民黨的顧問,應中國政府的邀請訪問中國,與周恩來總理就中日邦交正常化問題舉行了會談。4月21日周恩來再次會見三木時,三木表示:如過由他組閣,他將承認中方提出的中日“復交三原則”,宣布結束戰爭狀態,《日臺條約》無效,復交后愿締結永不再戰宣言[7]520。三木武夫是首次訪華的自民黨派系領導人,而且是公開地、積極地呼吁早日實現日中邦交正常化的第一位資深政治家。

另一位自民黨派系領導人中曾根康弘也主張早日實現日中邦交正常化。他還敦促日本政府與中國政府簽訂和平條約。至于作為另一主要派系領導人的田中角榮,則主要采取幕后活動的方式,為實現日中邦交正常化做準備。田中作為佐藤內閣的通產相,加之有“備忘錄貿易”的關系,通產省與中國聯系較多,從而使田中在對華關系上處于有利地位。總之,在佐藤下臺、自民黨新總裁選舉之際,自民黨內各派系首腦均已贊成日中邦交正常化,只是在對中國的“復交三原則”的態度和復交的時機上有急進與緩進之分。可以說,實現日中邦交在自民黨內也出現了大勢所趨,人心所向的局面。

1972年7月7日,田中內閣成立。田中角榮在首次內閣會議上表示要努力實現日中邦交正常化。這就更加鼓舞了在野黨和群眾團體促進日中邦交正常化的士氣。這一天,“恢復日中邦交國民會議”在東京神田共立講堂舉行“七·七”中央集會,紀念盧溝橋事變35周年,共商實現日中邦交正常化事宜。各界代表700多人參加了集會。在同一天,日本全國42個都道府縣同時舉行“七·七”紀念集會,從而掀起了恢復日中邦交的新的國民運動。

田中內閣成立一周后的7月14日,日本社會黨前委員長佐佐木更三,帶著田中首相準備廢除《日臺條約》的意向訪問中國。周恩來總理委托佐佐木轉告田中首相:歡迎田中首相訪華,首相的專機可以直飛北京。至此,中國北京的大門已向日本政府領導人敞開。

7月下旬,公明黨派出以黨中央執行委員長竹入義勝為團長的公明黨訪華代表團訪華。7月27、28、29日3天,周恩來總理、廖承志會長與竹入義勝等日本朋友連續進行了三次長談。在最后一次會談中,周總理把三次長談的內容歸納為中日復交的“八項內容”,這就是中國方面關于《中日聯合聲明》的原始方案。竹入記錄了這“八項內容”,即后來稱之謂“竹入筆記”。也就是說,公明黨委員長竹入義勝是最先得到中方復交最初方案的第一人,竹入義勝也因在中日復交之前的這次訪華,登上了中日民間外交的頂峰,在中日關系史上留下了光輝的一頁。

“周恩來——竹入會談”的八條要點如下:

1.《聯合聲明》公布之日起,中日兩國結束戰爭狀態;

2.日本要充分理解中國提出的“恢復中日邦交三原則”,承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府,兩國建交,互派大使;

3.中日建交,既符合兩國人民的長期愿望,也符合世界各國人民的利益;

4.雙方同意以和平共處五項原則處理中日兩國之間的關系,中日兩國之間的爭端,通過和平協商加以解決,而不以武力相威脅;

5.不稱霸和反對霸權主義;

6.在和平共處五項原則的基礎上締結《和平友好條約》;

7.中國政府放棄戰爭賠償要求;

8.雙方分別簽訂通商、航海、航空、郵政、漁業等協定[3]11。

以上八條,后來成為中日復交談判的基本內容,全部被寫入《中日聯合聲明》。在這次會談中由周恩來提出的三項“默契協定”,在復交談判時也得到日方的認可,成為解決中日復交談判中最敏感的臺灣問題的關鍵。

四、結語

如上所述,在中日邦交正常化的過程中,日本在野黨人士和民間有識之士做了大量的、實實在在的有效工作,特別是日本社會黨和公明黨領導人,更是發揮了舉足輕重的作用。沒有他們的努力,中日友好的觀念不會在日本國內那么深入人心,中日邦交正常化也不會那么水到渠成似的一蹴而就。盡管最終的復交談判及簽署《中日聯合聲明》是由自民黨總裁兼政府總理所為,但是他們在復交之前為中日邦交正常化所作出的貢獻將永載史冊。

今年是中日邦交正常化45周年,回顧半個多世紀之前日本朝野一致向往中日友好的那段歷史,面對今天的中日關系現狀,不禁使人感慨萬千:今天的日本政府,在親美反華方面酷似當年的佐藤政府,而今天的日本國民已不比當年的日本國民,“日中友好”也早已不是日本社會的主旋律。若想扭轉這種不利局面,增強信任是關鍵,贏得民心最重要,這是擺在兩國政府及其領導人面前的最主要的課題。

[1]田桓.戰后中日關系文獻集1971—1995[M].北京:中國社會科學出版社,1997.

[2]田桓.戰后中日關系史1945—1995[M].北京:中國社會科學出版社,2002.

[3]張香山.中日關系管窺與見證[M].北京:當代世界出版社,1998.

[4]王殊,肖向前,等.不尋常的談判[M].南京:江蘇人民出版社,1994.

[5]緒方貞子.戦後日中?米中関係[M]. 東京:東京大學出版會,1992.

[6]日中議員連盟.日中國交関係回復資料集[M]. 東京,1972.

[7]中共中央文獻研究室編.周恩來年譜(下卷)[M].北京:中共中央文獻出版社,1997.

Reflections on Civil Diplomacy and Normalization of Sino-Japan Relations

ZHANG Yao-wu

(College of Japanese Language, Dalian University of Foreign Languages, Dalian 116044, China)

Before the normalization of Sino-Japan diplomatic relations, there had been emerging in Japan a national tendency of appealing for friendship and amity with China, and numerous insightful people, civil groups, and the opposition parties played the leading role including Japan-China Friendship Society, Japan-China Trade Promotion Association, Trade-Union General Council and Normalization of Japan-China Diplomatic Relations Consultation, the opposition parties including the Socialist Party, Komeito Party, Democratic Socialist Party, and celebrities including TAKEUCHIYOSHIK ATU, ASANUMAINEJIROU,SUZUKIKAZUO, SAIONJIKINKAZU, UTUNOMI YATOKUMA, ISIBASI TANZAN, MATUMURA KENZOU, TAKASAKI TATUNOSUKE, HUJIYAMAAI ICHIROU, etc. They made great contributions to the normalization of Sino-Japan diplomatic relations. And the upsurge of which was indispensible to its internal and external situation: the increasing rise of China’s international status, the stimulating improvement in China-US relations, and the disillusionment in Japan to the Sato Cabinet at the time.

China-Japan Relations; Civil Society Groups; Social Celebrities

D822.2

A

1008-2395(2017)02-0001-07

2017-02-02

張耀武(1959-),男,南開大學歷史學博士,大連外國語學大學日本語學院教授,國際關系研究所所長,主要從事戰后中日關系、日本政治外交研究。