紅色小山村 美麗大變身

高干

榕垌村位于粵西革命老區信宜市茶山鎮東部,距鎮墟10公里多,海拔800多米高,全村總面積14平方公里,全村耕地面積4950畝,總人口3500多人、700多戶。

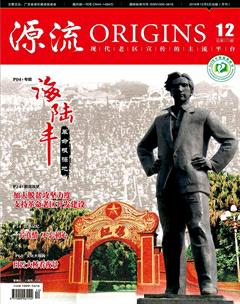

榕垌村文化底蘊深厚,人杰地靈,人才輩出。榕垌村曾有楊萬綠等一批前輩參加著名的懷鄉起義。早在“二戰”時期,該村就已建立地下黨組織,是地下黨活動的革命老區,這里曾涌現過一批革命仁人志士和烈士:有1939年遠赴延安參加革命工作的副部級干部楊友德,有信宜縣原副縣長楊敘慶,有革命烈士楊立展、黃國南等等。1942年成立的榕秀中學,吸引了當時兩省五縣(廣東信宜、羅定,廣西北流、容縣、芩溪)等地的不少青年在這里求學,為革命事業培養了一大批人才。榕垌村,是名副其實的老區村。

近日,筆者慕名來到這個紅色小山村采訪。走進村里,舉目遠眺,只見群山環抱,云霧繚繞;近看滿目油綠,油綠的三華李樹由田邊、旱地鋪向山腰,青翠的松柏雜樹從山腰排到山頂,高高低低的綠色如一陣陣充滿希望的風,吹遍鄉村。

山村李紅家家富

榕垌村是茶山鎮最遠的村,曾是偏僻、閉塞的小村莊。該村村民從不以老區村民居功自傲,將先輩的遺愿和精神不斷發揚光大。40多年前,在黨委、政府的帶領下,村民以勤勞的精神,逐步廣泛種植三華李,迄今該村家家戶戶都因種植三華李富裕起來了。今年,全村三華李銷售總收入達1900多萬元,每年種三華李收入超10萬元的就有50多戶,一般的種植戶都有3至5萬元及以上收入。村子里,一幢幢美麗的樓房錯落有致,掩映在青山綠水間;村民安居樂業,過著富足的生活。這里的山泉水資源豐富,水源水質無污染,許多群眾還筑氹養魚,是該鎮氹仔魚養殖的重要基地之一。

楊品好是該村最早種植三華李的種植戶之一。1984年,他的樓房建起了第一層;1992年,他的樓房加建一層半,變成了兩層半;靠種植三華李把兩個孩子培養成大學生。目前,楊品好和妻子二人管理著近20多畝的三華李,年收入近20萬元。村民楊雄生依靠三華李種植增收致富,把兒子楊富明培養成為一名清華大學的學生,在當地傳為佳話。在榕垌村,像楊品好、楊雄生靠種植三華李發家致富、過上幸福生活的例子還真不少。

據了解,市農業、科技等部門每年都給村里送三華李種植技術,組織村民進行培訓,提高種植技術水平。科學的種植和管理、榕垌村獨特的地理位置和氣候成就了果大、爽脆、味甜的三華李。2014年6月,《南方日報》、《南方農村報》、《亞太經濟時報》等多家媒體記者到這里采風,對該村的三華李品質贊嘆不已;同時,也對該村的美麗景色贊嘆不已。

同心共筑幸福路

自古華山一條道。榕垌村也一樣,海拔800多米高,四面環山,只有一條路通進村里。有“蜀道之難,難于上青天”之說。村里曾流傳有“兩難”:“娶個女子進來難,送個李果出去難”。在上世紀80年代,村民齊心協力開出了一條寬4米的通往渤垌村的泥路。大車仍不能走,只能靠拖拉機來運輸貨物,制約了村里三華李產業的發展。

2005年,榕垌村迎來了發展的轉折點,鎮黨委、政府及上級有關部門籌集資金70多萬元,全體村民紛紛捐款60多萬元,開始建設榕垌至渤上村委會,并連接縣道茶洪線的村道。2006年的國慶節,公路順利建成通車,隨著硬底化公路進村,村里的村道網絡也不斷完善,硬底化道路通自然村,進各家各戶,到李果園,成為該村三華李產業流通的動脈,村里發生了翻天覆地的變化。

2009年,榕垌村干群合力克服重重困難開通了榕垌至茶山鎮墟的泥路,干部群眾日夜盼望鋪設水泥硬底化。2014年,茶山鎮黨委、政府回應群眾的熱切期盼,把道路建設作為為民辦實事的民心工程來抓,通過“爭取上級有關部門支持和發動各界人士捐資相結合”的辦法解決籌資難問題。該公路于2015年初建成通車,為數千名干部群眾的出行提供了便利。通車儀式上,群眾自發書寫對聯“行路難一山之隔自古咫尺成天涯,慶通車城鄉給力茶榕李花謝黨恩”表達了他們的喜悅之情。

秀山麗水,養生福地

榕垌村里一條小河彎彎曲曲繞村而過,四周高山環繞,幾座石峰云霧繚繞,更增添了情趣,特別是村東的兩座高峰如一對恩愛夫妻,巍然聳立,纏綿相依,這就是聞名遐邇的公婆石。這里年平均氣溫為18℃-20℃,空氣十分清新,人居環境優雅。

榕垌村,村民生活富足,慈孝文化氛圍濃,高壽老人隨處可見。該村80歲以上的老人多達110人,超過百歲的老人有3人,是名副其實的“長壽村”。鎮、村干部十分關心老人的生活,把各種關愛老人的政策及時落到實處,確保每位老人安享晚年。

近年來,榕垌村基礎設施日臻完善,交通便利,村民的幸福指數不斷提高。每天晚上,夜幕下的村道在路燈的照耀下亮堂堂的,小山村也熱鬧起來,村民們或在路邊散步聊家常或到鄰居家串門;文化廣場集籃球場和舞臺于一體,讓這個文化氛圍比較濃厚的村莊的村民有了舒展才藝的大舞臺,廣場內外,熱鬧非凡,樂也融融。

今年4月份,榕垌村在家的鄉親、外出的鄉賢踴躍捐款,設立鄉村清潔衛生基金,緩解村級衛生清潔資金短缺困難,群策群力把榕垌村建設得更加整潔、美麗。