養老天堂里的陰影

魯伊

或許得感謝移民中介業多年來的大力宣傳,20年前在國內中產階層心目中與美國幾乎無法相提并論的澳大利亞,如今卻成了許多人為20年后歸隱田園的退休生活未雨綢繆的首選目的地之一:面向全民的基本醫療保險和養老金制度,向老年人傾斜的多種福利待遇,得天獨厚的自然生態環境,以及高度發達的經濟和社會發展水平……

不過,今年9月,國際助老會(Help Age International)公布的一份調查報告,可是有點給澳大利亞這個“養老天堂”的臉上抹黑。對全球96個國家老年人的收入保障、健康狀況、自身能力和社會支持環境進行綜合考量后,這份名為《2015全球老齡事業觀察指數》(Global AgeWatch Index 2015)的報告把澳大利亞排到了第17位,比前一年下降了4位。最打臉的是,在這份報告關于非洲部分的配圖中,介紹養老金覆蓋率高達92.6%的南非好榜樣之時,卻拉來覆蓋率83%的澳大利亞陪綁,擺明了說排名17的比不上排名78的——想想《水滸傳》里的一百單八將,青面獸楊志屈居沒羽箭張清之下也就罷了,怎堪更與張清當年的一個副將花項虎龔旺同列?再考慮到澳大利亞可是與丹麥、瑞典和英國一道,早在100多年前就率先引入養老金制度的福利先驅國家,這份羞辱,也就不輕。

不患寡而患不均

拆開數據細看,澳大利亞總排名的大幅度下降,是吃了收入保障(Income Security)這一單項的虧。60歲以上的澳大利亞老人,健康狀況全球排名第5,自身能力全球排名第8,社會支持環境雖然排到第26位,但也十分接近平均線。只有收入保障一項,一下子滑落至第62位,低于地區平均值近三分之一,頓時大勢已去。

澳大利亞珀斯市的一位老人帶著孩子給海鷗投食

養老金的覆蓋率,是收入保障的一個衡量指標,但并非全部。報告指出,澳大利亞老人面對的最大問題,是因衰老失能而導致的貧困:33.4%的老年貧困率,對于一個富裕的經濟合作與發展組織(OECD)成員國來說,實在跡近丑聞。以報告中拿來做對照的南非來說,老年貧困率僅有12.2%。甚至連通常和福利國家扯不上邊兒的越南,雖然養老金覆蓋率僅有43.8%,但老年貧困率也不過才16.8%而已。

當然,澳大利亞的貧困老人和越南的貧困老人,處境不可同日而語。原因在于報告中所使用的衡量貧困的標準:低于所在國居民中位收入的一半。從統計數據上看,澳大利亞老人的平均社會養老金收入,相當于人均國民生產總值的26.1%,為每個月1506澳元(折合1427美元)。在許多發展中國家,這已經可以妥妥地被劃入富裕階層。

然而,“不患寡而患不均,不患貧而患不安”是人類社會永恒的矛盾。畢竟,揣著在高收入、高消費水平國家或地區賺來的錢,到低收入、低消費水平的國家或地區去花,這個在朋友圈傳播中聽起來很美的解決方案,實施起來并沒那么簡單,尤其是對于那些自身流動能力和對穩定的需求都與年輕力壯的中產階層有很大差異的老年人來說。正如嘗過櫻桃的滋味,會令人對水果所提供的各種可能懷有更大的期待,經歷過富足與自由,目睹著其他人的富足與自由,而又眼見著自己因為衰老而緩慢但卻不可逆轉地失去富足與自由,事實上構成了澳大利亞老年抑郁癥患者敘事的重要主題。而在這一道深沉濃重的“不公平”、“不安全”的陰影的投射之下,更長的預期壽命、相對健康的身體和較高的受教育和就業水平,如此種種,反而更助長了心理上的落差。

“白骨精”困境

本月早些時候由澳大利亞養老金產業協會(Industry Super Australia,簡稱ISA)提交的一份報告,揭示出了這種不均性的另一個側面:嚴重的男女不平等與婚姻狀況歧視。題為《退休后女性經濟保障調查》(Inquiry Into Economic Security For Women In Retirement)的報告援引“澳大利亞家庭、收入與勞動力動態調查”(HILDA)的數據指出,在2012年,38.7%的老年無配偶女性生活在貧困線下,比澳大利亞平均數字高出5個百分點。值得注意的是,老年夫婦的貧困率為25.6%,老年無配偶男性的貧困率為33.8%,情況相形之下要好得多。如果說這種回顧式的調查參考價值有限的話,ISA基于賴斯·華納模型(Rice Warner Model)而做出的立足現在、面向未來的預測則足以令職場“白骨精”們心驚:目前25歲到29歲、預計將于2055年退休的女性,不管在未來的40年中如何努力奮斗,假如現有福利和稅收政策不變的話,她們中一半以上的人將無法在退休后獲得可以維持舒適生活的收入。更可怕的是,倘若為事業而犧牲家庭,導致在退休年齡后處于無配偶狀態,則她們的老境可能會更加頹萎。

在悉尼街頭候車亭看書的老人

原因,始于收入差異。澳大利亞職場性別平等局(Workplace Gender Equality Agency)最新公布的數據顯示,同樣從事全職工作,澳大利亞女性的平均收入要比男性低17.9%。這就意味著,要想獲得同樣多的收入,一個受教育狀況和職業經驗與其男同事相同的女性,平均每年要多工作65.3天。但問題在于,由于通常要兼顧照料子女和老人的責任,女性在職場發力的黃金期常常不得不選擇中斷工作或兼職工作。就業時間的片段化,進一步拉開了兩性之間的收入差距,令工作女性的工資收入總體上比男性低33.7%,而因此喪失的各種職業上的機遇和培訓機會,則會令此后職位上升、收入增加的余地更加有限。

然而,這僅僅是一個開始。

對于這種顯而易見的職場性別歧視,許多女性——尤其是受過高等教育的精英女性——的看似理性的個體應對之道,是減少在婚姻家庭上的投入,寄希望于通過增加自身職場競爭力而獲得與男性相匹配的地位和收入。但荒謬的是,這種個體的抗爭,恰恰是以承認歧視的制度合理性為前提的。在積習深久的男權價值觀不受挑戰的情況下,一方面,是本來身為受害人群之一的少數精英分子們忙不及地“割肉還母,剔骨還父”,與被偏見扭曲的“平庸家庭婦女”形象劃清界限,有意識或無意識地加入到壓迫者的陣營中;另一方面,在制度的強有力碾壓下,這種個體的抗爭又顯得極其無力、極其被動,雖然機關算盡,但到頭來往往賠了夫人又折兵。

一個最明顯的例子,便是ISA報告中揭示出的澳大利亞單身女性的養老金困境。澳大利亞統計局2011到2012年的收入與住房狀況調查顯示,在55歲到64歲的年齡區間中,有配偶的職業女性企業年金資產與男性的差距為46%,沒有配偶的職業女性則為38%。折合成具體數字,兩者相差僅有2.47萬澳元。按澳大利亞法定最低工資標準計算,不過是200天左右的全職工作收入。而當以對退休后生活質量影響更大的自住房以外的全部資產衡量時,極具諷刺意味的現象出現了:有配偶的職業女性與男性差距縮小為35%,而沒有配偶的職業女性與男性的差距,則擴大到了驚人的57%。由此而導致的一個嚴重問題,就是長期處于單身狀態的女性,退休后一旦遭遇健康狀況急劇下降,用于購買醫療和護理服務的開支增加,常常便不得不賣掉自住房來補充資金缺口,而這又令未來生活的保障性進一步受到打擊。

博弈的陷阱

導致這種荒謬現象的主要制度原因,在于國家福利與個體保障之間的博弈。

政府養老金(Age Pension)、企業年金(Superannuation Guarantee)和個人儲蓄(Voluntary Savings)被稱為澳大利亞養老體系的三大支柱。顧名思義,政府養老金由政府發放,凡到退休年齡的國民均有資格申請,但是否有資格享受以及具體額度,則要依據個人財產加以裁量。目前,約70%的澳大利亞老年無配偶女性享受全額政府養老金,僅從這一數據,便能看出該人群的財務困窘,而這種困窘,又很大程度上源于無法從另外兩根支柱——企業年金和個人儲蓄——那里獲得足夠多的收入支持。

企業年金,是在雇主發放工資前便必須按一定比例從雇員工資收入中留存、轉入相應養老金投資賬戶的錢。個人儲蓄,則是個人自愿匹配、同樣轉入養老金投資賬戶的錢。這筆錢及其投資所得享受大幅度的稅收減免,前提條件是必須在退休后方可動用。顯而易見,由于這部分收入與職業收入密切相關,因性別差異而導致的收入差異也會映射其中。但由于女性更多地從事收入較低的兼職工作,而企業年金又存在起征門檻,33.7%的男女收入差異進一步被放大為44%的企業年金差異。

包含企業年金和個人儲蓄在內養老金投資賬戶有一個有趣的特征:雖然在退休年齡到達前不鼓勵取現(會伴隨懲罰性征稅),但卻可以用于投資,而且鼓勵以家庭為單位組合投資(多種稅收減免政策)。已婚女性相對于單身女性的總體資產優勢,正是基于養老金投資賬戶的這種杠桿作用而來。由于許多回報豐厚穩定的投資都存在相對較高的初始資金門檻,單打獨斗的職業女性雖然表面上一時擁有令人艷羨的收入,但卻很容易被擋在門外,無法享受大幅度稅收減免和投資獲利的雙重福利。

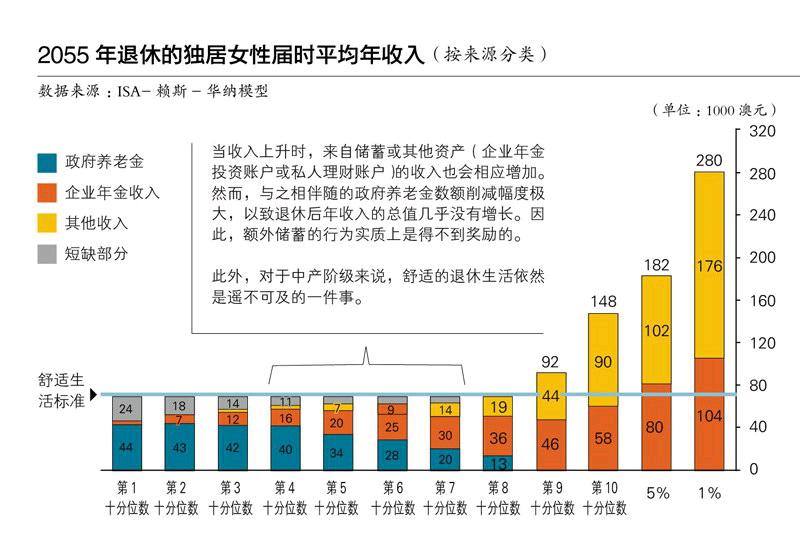

具有諷刺意味的是,由于65歲后政府養老金的發放是基于“收入調查”(means-tested)的,精明的“職場白骨精”們很快發現了一個福利漏洞:青春年少時當個“作女”式的“月光族”,按照當下制度,并不會讓自己幾十年后的退休生活變得更悲慘。同樣基于賴斯·華納模型做出的預測便表明,對于收入處于中間階段、即將于2055年退休的澳大利亞單身女性而言,通過努力工作和多存錢而實現的企業年金和其他退休后收入的增長,并不足以抵消政府養老金的相應折減幅度,讓老年生活有一個質的飛躍。既然如此,又為什么不讓自己盡情任性地享受一下當下的生活呢?

然而,擺在這一博弈選擇前的一個巨大陷阱是,政策變了怎么辦?目前,自由黨組閣的澳大利亞聯邦政府正在討論將商品及服務稅(GST)從10%提高到15%,以補充醫療服務開支的預算缺口。劍指何方,一目了然。而減少生育導致的勞動力儲備不足,人口結構的加速老齡化,就算有激進的移民政策加以制衡,誰又能保證未來的政府養老金不會縮水?更何況,現實已經證明,家庭原子化導致的對商品化社會服務需求的增加,會令獨居老人極易在晚年陷入蠟燭兩頭燒的艱難處境。

更重要的是,正如所有基于理性計算的博弈,看似明智的選擇,卻往往在現實生活中無法量化但卻真實存在的問題前敗下陣來。iPhone和愛馬仕都有確定的價簽,但婚姻和家庭如何定價?個人對家庭的投入無法完全以金錢衡量,那么家庭對個人的回報,是否又應該以功利主義的物化標準來計算呢?在現代社會中,家庭越來越多地變成一個消費單位而非生產單位,因此在歌頌效率和生產力的主流進步敘事中顯得進退失據,左右為難。但它所能提供的包容性和穩定性呢?我們的注意力是如此的有限,當后者不斷地在敘述中被扭曲和淡化時,我們是否會因此而忽略了必要的投入?

公共政策決策者圈的一個共識是,目前澳大利亞的養老制度安排已經滯后于社會現實。世界各國的福利制度彼此各異,但究其宗旨,不外乎“老有所終,壯有所用,幼有所長,鰥寡孤獨廢疾者皆有所養”這一古老而常新的崇高理想。但世易時移,當以往游離于構成社會主體的大家庭之外的少數派們,逐漸因為技術推動的生產力和生產關系變革而成為新的常態,制度將何以回應?如何在滿足當下需求的前提下保持福利的持續性?如何不讓被社會變遷而侵害的弱勢個體再蒙受污名?而個體除了作為福利的被動接受方,又能在貢獻可以計量的稅收或勞務之外,主動地做些什么?

這些問題,需要更富有想象力的回答。直面真實的數據,是一個開始,但對數據的解讀,一定會是仁者見仁、智者見智,甚至大相徑庭。而其后的路徑,更會是多元、漫長而崎嶇。然而,我們必須從現在起,就有所承擔——因為這關乎每一個人的幸福。