李守白: 上海石庫門的“守夢”先生

籽言

剪繪人生 家有賢妻

1962年,李守白出生于上海,從小住在黃浦區的石庫門房子里。父親李廷益是一名畫家和剪紙藝術家,6歲那年,李守白開始跟隨父親學習繪畫和剪紙。在他的記憶里,石庫門是有聲響的,那便是畫筆或剪刀劃過紙張的刷刷聲。

從執起畫筆的那天起,繪畫就再也沒有從李守白的生活中退場。父親很嚴厲,要求他每天寫繪畫日記,將自己一天的生活用繪畫記錄下來,如同寫日記。于是,李守白每天都搬著矮凳到弄堂口寫生,完成大量的速寫作業,甚至連和小伙伴一起玩耍的時間都少之又少。或許,創作中的點滴和感悟,都有沉淀和歸總,幼時的親身經歷和感受,成為他日后取之不盡的創作源泉。

10歲那年,李守白在《文匯報》上發表了自己的第一幅作品。之后他的創作激情一發不可收拾,作品不斷地刊登在《解放日報》《周末畫報》《廣西美術》和《阿凡提畫報》等眾多報刊雜志上。

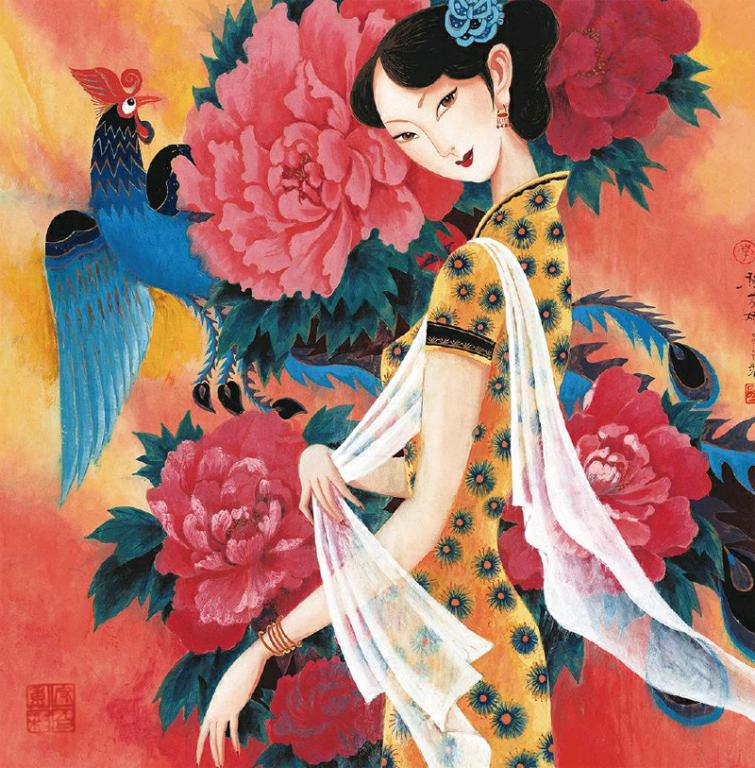

長大后,李守白考入了上海工藝美術學校,師從著名畫家、剪紙藝術家林曦明教授。老師的悉心指導給了李守白深遠的影響,使他的創作技巧趨于成熟,把中國畫的繪畫技巧與中國民間藝術的表現技法融會貫通。

畢業后,李守白被分配到上海民用建筑燈具廠,成為了一名包裝設計師。也就是在這里,他開始了一段“辦公室戀情”。女孩叫沈瑤,長得嬌小可人,非常漂亮,他一下就被吸引了。之后,他發揮特長,開始了“猛攻”,每天畫一幅情書,偷偷塞在了沈瑤的辦公桌里。如此浪漫的愛情攻勢,哪個年輕女孩受得了,很快,沈瑤的心便被李守白俘獲了。

只是,讓沈瑤沒想到的是,追求自己時那么浪漫的李守白,談起戀愛來卻一點不浪漫。有一回,沈瑤好不容易弄到了兩張內部電影票,興高采烈地想和李守白一起去觀看。誰知,她剛一開口,就被李守白打了“回票”。李守白為難地對她說,“我今天還得回家畫畫,真的沒有時間。要不,你找別人陪你看吧。”那段時間,沈瑤覺得很迷惘,也很痛苦,一個連時間都不愿擠給自己的男人,真的值得托付一生嗎……

直到有一次,沈瑤去了李守白的家。那天,李廷益見到沈瑤特別高興,指著家里的一些電器,自豪地告訴沈瑤,這些年來,李守白一直為家里分擔經濟上的壓力,那些都是兒子守白畫畫賺錢買的。那一刻,沈瑤才恍然大悟,為何男朋友總是那么忙,總是要回家畫畫……這份孝心感動了她。

1989年,李守白和沈瑤結婚了,兩年后可愛的女兒出生了。不久李守白作為上海市民間藝術代表團成員去新加坡參加文化交流,期間,有家公司看中了他的才藝,請他到新加坡發展。面對這樣的一個機會,李守白既高興又忐忑。高興的是,有了早年在上海生活的深厚積淀,自己可以有機會探索更廣闊的世界;忐忑的是,畢竟自己的女兒還那么小,若是這時候自己出國,所有的家庭重擔就都落在了沈瑤一個人的身上,不知道妻子是否會支持自己……

回家后,李守白把這件事情告訴了妻子。讓他沒想到的是,沈瑤聽后,不但沒反對,反而還鼓勵他出去闖一闖。就這樣,20世紀90年代初,剛過而立之年的李守白去了新加坡,做了七年的職業畫家。之后,又赴日本游歷三年。

重回上海 守夢石庫門

那些年,豐富的海外從藝經歷和體驗,為李守白的藝術創作積累了寶貴經驗。只是,作為一個華人畫家,在海外為老板打工,人家想讓你畫什么,你就得畫什么,讓你怎么畫,你就得怎么畫,不需要有自己的想法,也不能有自己的想法。“沒有話語權”,這對一個有藝術追求的人來說,無疑是種痛苦。漸漸地,李守白萌生了回國的念頭。

恰好這年,沈瑤從上海前往新加坡探親。飛機上,她遇到了上海和平飯店的老爵士樂隊,相聊甚歡。閑聊中,他們自豪地告訴沈瑤,“老上海題材”炙手可熱,不僅老爵士樂隊的演出場場爆滿,連蔡琴和費玉清這些著名歌星都來上海唱當年的老歌。說者無意,聽者有心,沈瑤嘖嘖稱贊的同時,靈感也呼之欲出。

下了飛機,一見到李守白,沈瑤就迫不及待地與李守白聊起了國內藝術品市場,特別是滬上題材。沈瑤直覺地感到,李守白會畫畫,又會剪紙,或許可以回國朝這個方向發展。但李守白仍然有些顧慮:在當時的國內畫界,他只是一個后生晚輩,如何能立住腳跟,自成一派?妻子沈瑤在此時堅定了丈夫的信心:“相信我,抓住上海題材。你是石庫門里長大的人,你應該回到中國,把上海味道挖掘出來!”妻子的這句話點醒了李守白。

石庫門濃縮了老上海的民俗和文化,四十年了,李守白在石庫門生活的點點滴滴一直歷歷在目。他生于長于石庫門,童年的記憶中總有那一抹青灰色,他對那些夢境一般的畫面記憶猶新:青磚煙囪邊棲息的灰鴿;各家后門灶間彌漫著油氽帶魚的焦香;夾竹桃伸出天井圍墻迎風搖曳;樓上前樓窗口不時伸出一竹竿滴水的大紅大綠的花床單;通紅的火苗在煤爐里竄跳,扇火用的芭蕉扇柄上還留著做飯阿娘手掌的余溫;幾把黃竹椅,椅上一把蒲扇、一本翻到半冊的線裝書和壓在上面的一副老花眼鏡,椅子的主人,似只是走開一陣,世上卻已是花開花落、幾換人間,空留著那幾把黃竹椅,遺世散落,獨對天地暮色,恬淡中有一份天長地久的守候和期盼……是啊,李守白認準了自己畫作的主題——石庫門。他要將充滿自己身心的對石庫門的眷戀融入作品,讓靜態的石庫門,在他的畫作中變“活”了。

然而,重回故鄉,于李守白而言就意味著重新開始。出國前,李守白在這個圈子算是小有名氣,與美協、文聯都有聯系,但十年的中斷,很多聯系都需要重新理順。對李守白來說,這些還不是最難辦的,最令他著急的,是要盡快找到自己在藝術上的坐標。

回國時,李守白的身邊并沒有留下多少滿意的作品,更沒有一幅石庫門題材的畫作。此時的他需要重新創作,并用自己的作品贏得關注與認同。反復琢磨后,他以敦煌壁畫中的工筆重彩為特質,借鑒了西方油畫的技巧,把油畫及裝飾美感引入繪畫中,特別是對明暗、黑白關系的處理,對色彩的拼接以及對光線的運用,均以特有的造型、色彩、肌理交織而成。他以濃重的色彩,柔美的筆觸,巧妙地將中國工筆畫的傳統技法,融入西洋繪畫語言,并在宣紙上表現出來。他利用宣紙易化易散的特點,運用現代水墨重彩的勾、擦、點、染等技巧,使作品呈現了很強的立體感和厚重感,形成了獨特而新穎的繪畫風格。

之后,李守白的想象力和才情一瀉而出,靠著一幅幅畫,一張張剪紙,身邊逐漸圍攏起一批粉絲。在展覽中,李守白也遇到了很多愿意追捧他畫作的藏家。只是李守白一心創作,并不懂經營,甚至連畫的價格也談不來。此時,沈瑤成了丈夫的左膀右臂,她毅然辭去了原來的工作,全身心地支持丈夫的事業。在沈瑤心里,丈夫的剪紙與繪畫,是你中有我,我中有你,而她和丈夫也同樣如此,也是你中有我,我中有你,在丈夫事業的關鍵時候,自己一定要當好這個賢內助。

知黑守白 不忘其初心

在自己的努力和妻子的協助下,李守白的知名度越來越高。每當談到上海,人們都會想到他的石庫門系列作品,被媒體稱為“石庫門先生”。這曾經是他的夢想,如今那么真切地實現了。

在繪畫之外,李守白又是一位剪紙大家,他為海派剪紙藝術注入了新的生機,成為當代海派剪紙的杰出代表。他的“上海風情”系列剪紙引起了世界各國藝術家和收藏家的高度關注和青睞,許多作品被著名藝術機構收藏。

這些年來,李守白獲得了不少的成就。2004年,他被中國民間文藝家協會授予“德藝雙馨 剪紙藝術大師”稱號;2006年,他的剪紙作品《上海童謠》獲杭州首屆國際剪紙藝術節金獎;2007年,“李守白剪紙”被中國文化部授予“文化遺產日獎”;其剪紙作品《石庫門留影》被中國剪紙博物館收藏;同年作品《海上遺夢》榮獲中國第八屆藝術節剪紙領域最高獎項“金剪刀獎”; 2009年,李守白被列為上海市第一批非物質文化遺產(海派剪紙)項目代表性傳承人; 同年,李守白榮獲上海市“領軍人才”;2010年,榮獲上海市“德藝雙馨文藝工作者“;2011年,榮獲上海市“非物質文化遺產保護先進個人”;2012年,榮獲“上海市優秀中青年藝術家”;2015年,榮獲“上海市工藝美術大師”稱號……

其中,尤其值得一提的是《上海童謠》,李守白花了半年的時間創作完成。這幅長卷作品如一本可折疊的畫冊,高80厘米、長17米,共收集童謠39首,刻制人物152名,刻制文字1757個,刻制動物46只,讓人嘆為觀止。作品被中國文化部評為最具海派特色、最具地域代表性、最具時代感的剪紙作品。

事業上的成功,讓李守白和妻子欣慰不已。而更讓他們驕傲的,是女兒李詩憶的成長。女兒本科畢業后,去英國留學,主攻藝術管理。回國后,女兒傳承了父輩的藝術事業。在母親沈瑤的資助下,女兒還以李守白的家庭故事為背景素材,拍攝了一部非物質文化遺產系列的微電影《匠心·剪》,引起了不小的轟動。

這是一段關于傳統技藝與現代人情的故事,是打破局限,亦是重新認識。祖輩的堅守,年輕一代渴求的創新,跨越了溝壑與理解才發現,匠人,終究離不開心。女兒拍攝的這一段溫暖的故事,表達的也是李守白的初心,匠人匠心,弘揚海派文化。當初,他以石庫門作為創作題材,初衷就是提醒都市人,在這片生養我們的石庫門里還有好多舊事遺風值得我們回望,那些入夢的童謠可以喚起心底的家園之感。

有人說,李守白的作品展現給讀者的是上海獨一無二的石庫門文化,也許正是因為在他的腦海里,過去的記憶總像一幕幕老的膠片電影,明明滅滅地微微搖晃:唯美的老式吊燈影射下,溫暖的色調蔓延開來,古樸的五彩鏤空窗上折射出色彩斑斕的光線,坐在沙發上身穿旗袍悠然自得的嫵媚女子;放在飯桌上那一道道上海小菜;石庫門過街樓里玩耍嬉鬧的小孩;停在石庫門門口等待佳人的黃包車……幾乎每一個老上海人都有他的弄堂故事,過去生活的形形色色,一幕幕真實地展現在人們眼前。李守白的畫作之所以能夠打動別人,正是因為他靈魂深處的老上海情結吧。

如今,在泰康路田子坊堅守了海派藝術題材十三年的守白藝術公司越開越興旺。守白藝術空間的房梁上,高懸著老師林曦明為他題的八個大字:“知黑守白 彩墨生輝”。李守白希望能夠專心創作,等待一切自然而然地到來。他覺得,畫畫也像說書一樣,要一回一回地講。一旦急功近利,都會反映在畫中,旁人是看得出來的。

除了潛心創作,李守白還走入大中院校普及剪紙藝術。他覺得,融合比原生態更適應市場,也更符合上海海納百川的文化。把非物質文化做出有形的產品,才能更好地傳承下去。

不作畫的時間里,李守白過著他的日子,或閑坐院中,品茗靜悟;或做回典型的“上海先生”,周末,他從不睡懶覺,早早地起來為妻子和女兒準備好豐盛的早餐,還常常下廚為妻女做一頓大餐。恬淡的他笑言,有這么一個相知相契愛博情深的伴侶,這樣一個幸福溫馨的家庭,對他而言,已經很知足了。

(上海市黃浦區婦聯供稿)