新月諸子,合集與分道

許曉迪

1928年,在清黨屠殺、軍閥混戰與帝國主義的挑釁威脅下,中華民國迎來了第十七個年頭。“面黃肌瘦,弱不勝衣,雖是一個小小孩子,竟好似變做了個癆病鬼。”在作家周瘦鵑的寓言體小說《十七歲了》中,中華民國的形象如同一個體弱多災的少年。

然而上海是個例外。在這里,一邊是流光溢彩的夜總會與跑馬場,一邊卻是號饑呼寒的城市貧民與無產者。成群結隊的知識分子也匯聚于此,論辯、爭吵、寫詩、賣文、辦刊,熱鬧非常。

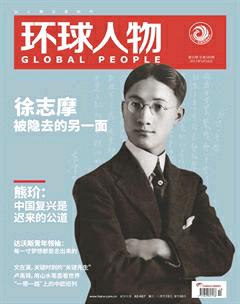

就在這一年的早春,一輪《新月》在上海灘升起。創刊號登有徐悲鴻的畫作《向前》,一個女子高舉右手,周圍是攢動的群獅,似乎在向讀者宣示:舉世渾濁,我獨清醒;四面豺狼,唯吾孤行。

1924年,徐志摩在北京成立了新月社,匯聚了詩人、學者、政客各色人物。圈中人多為歐美留學生,言必談修養,行必講姿態,鐘情唯美主義或古典藝術,帶著紳士的遺風與學院派的冷靜。

4年后創辦的《新月》,正是這群人思想的注釋。它的主力作者包括徐志摩、梁實秋、聞一多、沈從文等。他們個性、背景不一,但都有意識地遠離狂風暴雨、血色殺聲,一邊悲嘆社會的混亂、文化的荒歉,一邊在象牙塔中耕耘自己的園地。

但在日后,戰亂與巨變迭至,新月那“纖弱的一彎”終究無法承擔現實的苦難。新月諸子或走向雅舍與書齋,或走向民間與街頭,在民族的起落沉浮中,書寫出個人與時代的悲歡離合。

“紳士”梁實秋

1928年的梁實秋,終于在上海立住了腳跟。一年前,為避戰禍,他帶著新婚不久的妻子赤手空拳來到上海,一邊在光華大學和中國公學做著教書匠,一邊當著《時事新報》副刊《青光》的主編,每天要坐野雞汽車和四等火車,連趕真茹、徐家匯、吳淞3個地方。

雖為生計奔忙不止,但正當青年的梁實秋可謂意氣風發。這期間徐志摩、聞一多、胡適、潘光旦、羅隆基等人都在滬上,一群自由主義知識分子不期然地湊在一起,“無不風骨凜然”。

身處這群“特立獨行之士”中,梁實秋說自己“忝附驥尾,最少建樹”,但實際上,他是這個團體的“首席批評家”。“在哈佛讀書時,梁實秋自稱新人文主義批評家白璧德的信徒,強調情感的理性節制,主張寬容而非暴力,個性的獨思而非庸眾的盲從。”人民大學文學院院長孫郁對《環球人物》記者說。

1928年的上海,無產階級革命文學的口號已經高唱入云,梁實秋卻借著《新月》的陣地,反復重申“文學的紀律”在于遠離俗音,力避時調,以節制含蓄為美,舉出的反面典型就是“煽惑罷工的領袖的演說”:講者叫囂暴躁,聽者為之摩拳擦掌,結果往往是一個暴動,失去了理性的駕馭。

“他是比較雅正的一類知識分子,是書齋里的學者,象牙塔里的紳士,對普羅大眾的不幸與底層的反抗,是冷漠而隔膜的。”孫郁說。正是這一點引起了魯迅的不滿。從1928年直到1936年魯迅去世,二人之間你來我往筆仗不斷,為文壇留下了一篇篇“奇文”。

文藝交鋒的背后,是思想的對壘。魯迅平素厭惡紳士的做派——穿著西服長衫,渴望以自己的耕耘,種出劍橋與哈佛的綠地,卻忽視了腳下的大地與民眾。他嘲諷新月詩人是“唧唧啾啾地叫,輕飄飄地跳”的小雀兒,自己卻對貓頭鷹情有獨鐘:一生就愛作“惡聲”,把人從舒服的甜夢里喚醒,讓他們知道眼前世界的黑暗與血腥。

與魯迅相反,梁實秋恰恰是能“苦中作樂”的人。抗戰時期,他住在重慶北碚的一間瓦屋,陋室寒酸清苦,碩鼠橫行,聚蚊成雷,但他卻自得其樂,美其名曰“雅舍”,依然寫下一系列小品文,文中無戰火硝煙,無民生疾苦,只是一俯一仰、一啄一飲的生活點滴。

1948年冬天,梁實秋乘火車離開了北平,幾經輾轉,終于到達臺灣。在生命的最后幾年,他繼續寫著“雅舍”系列。從“滿漢細點”、蝦蟹魚翅、佛跳墻、咖喱雞到油條、豆汁兒、烙餅、鍋巴,洋洋大觀的食譜讓人舌根生香。閑適一如往昔,卻多了幾分客寓他鄉的悵惘。

“如今,人們喜歡看梁實秋,喜歡他的溫和、暖意、小趣味和小機智。然而,在劍拔弩張的亂世中,他追求縹緲的文學之夢,卻沒有貢獻出一種面對苦難的人生哲學,那副雅致的筆墨,獨獨對當下問題交了白卷。”孫郁說。

“斗士”聞一多

1928年的聞一多,出版了他的第二部詩集《死水》。他親自為詩集設計了封面,通盤的黑紙,只在上方貼著小小的金色簽條。

聞一多對黑色有種特殊的偏愛。在北平時,他就把畫室四壁涂成一體墨黑,還鑲上細細的金邊,“像一個裸體的非洲女子手臂上腳踝上套著細金圈”。他本來是學習美術的,在紐約留學時,蓄長發,作藝術家狀,常常睡到日上三竿,入夜就到附近一家廣東餐館喝五加皮(民間傳統藥酒),吃餛飩,過著波西米亞的生活。

當時,聞一多這間不尋常的“黑屋”里聚集了一群青年詩人,他們找到徐志摩,希望能借他主編的《晨報副刊》,開辟一個詩刊。雙方一拍即合,聞一多從此也成了新月派的一員大將。

年輕時的聞一多專注于美的營造,依偎在藝術的信條之下。這一點使他和新月派的書生們氣味相投。他和梁實秋是莫逆之交,少年時就一起在清華讀書,之后又同在美國留學,在宿舍里偷偷地用酒精爐炒雞蛋、白菜、木須肉,度過了一段“西窗剪燭、杯酒論文”的同窗生涯。

回國后,二人又同在青島大學任教。每天聞一多去上班,路過梁實秋門口,輕輕招呼一聲,梁應聲而出,二人各策一杖,行走于崎嶇小路。在學校里,他們常與楊振聲、方令孺等人飲酒作樂,戲稱為“酒中八仙”,三日一小飲,五日一大宴,30斤一壇的花雕搬到席前,不喝完不散。有一次胡適路過青島,看到他們豁拳豪飲,嚇得趕緊把刻有“戒酒”二字的戒指戴上,請求免戰。

“聞一多早期的言論、詩文,是讀書人的優雅、鮮活的樂章,他和新月派有共振、有交叉,但基調又不完全一樣。他很敏銳,有一種對社會、對底層的悲憫和熱情,有強烈的生命的痛感,這一點和梁實秋很不同。”孫郁說。

1928年之后的聞一多,開始與上海的伙伴們漸行漸遠。在對滿目瘡痍的破敗祖國發出“死水式”的詛咒之后,他從詩人轉為學者,致力于中國古代文學研究。他說自己是座“沒有爆發的火山”,只等著炸開禁錮身軀的地殼,放射出光和熱。

終于,抗戰的烽火使這座寂滅已久的火山復蘇。他把胡子留了起來,聲言抗戰不勝,誓不剃須。他參加了“湘黔滇旅行團”,徒步穿越貴州到達昆明,一路上很少有旅館,只能在農舍地上鋪稻草,與雞鴨豬狗同堂而臥。在昆明,他住在北郊的村子里,與村姑一條河里洗衣,與車夫一個鋪子里買米;聽到農民的痛苦,會氣得說不出來話;講到軍隊拉壯丁的場景,悲憤之下竟失聲痛哭……

在西南聯大期間,聞一多真正地接上了中國的地氣,對當時的國事有了強烈的憎惡。這一切都醞釀了之后的爆發。1943年,聞一多走出書齋,從一個學者變成了一個激情噴發的民主斗士,在軍警的槍口下大聲疾呼,以至被人大罵“聞瘋子”。1946年7月15日,在李公樸追悼大會上,他痛罵國民黨特務,指著他們說:“你們站出來!你們站出來!”并握拳宣誓:“我們隨時準備像李先生一樣,前腳跨出大門,后腳就不準備再跨進大門!”散會后,他突遭伏擊,身中十余彈,不幸遇難。

由象牙塔中走向十字街頭,將民眾的合唱加入個人的低吟,聞一多的道路,也是郭沫若、郁達夫、何其芳等詩人們選擇的方向。

“鄉下人”沈從文

1928年的沈從文,離開北平來到上海。他只有一個普通的愿望,就是做一個“文學工人”。在上海,他流著鼻血,像機器一樣以瘋狂的速度生產著小說、詩歌、戲劇、隨筆等各種類型的文學產品,以每本100元的價格盡快地賣給上海街頭新興的小書店。

當上海的書店紛紛慷慨地把“天才”“名家”等稱號奉贈給他時,沈從文卻對這個城市充滿了蔑視和憎惡。他厭惡這里的商業氣息,為了迎合大眾,專門寫作低級趣味的文章;也厭惡這里的名士才情,投機取巧,見風使舵,紛爭不斷。

1923年,沈從文懷著對新文化運動的強烈憧憬,從僻遠的湘西來到北平,報考各個學校都不被錄取,在湖南會館里過著食不果腹、無衣御寒、四處投稿卻不被采用的艱難日子。

走投無路時,郁達夫第一個向他伸出了援手。之后,在徐志摩的舉薦下,他開始在《晨報副刊》《現代評論》上發表作品。在上海時,他又得到胡適的幫助,只有小學文憑,卻被聘請到中國公學教書。第一天上課,因為過度緊張,10多分鐘便把一個小時要講的內容都說完了,只得拿起粉筆,在黑板上寫道:我第一次上課,見你們人多,怕了。

上海的3年,讓沈從文最終明確了自己“鄉下人”的身份。在他筆下,一邊是《邊城》里優美、健康、淳樸的湘西少女,一邊則是《八駿圖》里病態、虛偽、墮落的大學教授。雖然托身新月派這個歐美留學生的陣營,但他始終堅守著源于鄉土的人生立場,從不被城市的文人圈子同化。

抗戰時期,沈從文和聞一多一樣,在西南聯大執教。他在昆明的寓所,竟成了文藝圈子的一個沙龍。施蟄存、楊振聲總來聊天,傅斯年、羅常培常來蹭飯;林徽因也經常光顧,坐在稻草墩上海闊天空地談人生,談時事;再加上金岳霖寄養在院里的大公雞,沈家的住宅常常充滿著濃郁的生活氣息。

在昆明,沈從文一邊同這些教授們逛夜市,在電石燈下的地攤上翻撿瓷器、舊書、玉器;一邊繼續寫著他的“鄉下人”故事。在《長河》里,他寫到了蔣介石發起的“新生活運動”給湘西帶來的混亂動蕩,寫到了現代工廠對手工作坊的擠壓,寫到了保安隊長對農家少女的覬覦,也寫到了農民、水手等無數底層民眾卑微而莊嚴的生活。

走出了象牙塔,卻止步于十字街頭,沈從文站在民間鄉野的土壤上,以自己的方式書寫現代中國巨變中的陣痛,以筆下的小人物來重新喚起樸質、剛強、優美而富于人性的民族精神。

“沈從文是京派作家的代表,他們遠離政治紛爭,不在社會敏感的神經中心吶喊,而是注重歷史的厚度,民俗的趣味,講究學理和厚重。”孫郁說。

1948年,沈從文沒有選擇南下,追隨國民黨的“沉舟”而去,而是選擇留在北平。在人生的后40年里,他割舍了文學轉而從事文物研究,拓開了另一塊安身立命的領域。綢子緞子,壇子罐子,他投身于歷史的長河,做了另一種“水邊的抒情詩人”。

1928年的徐志摩,一邊興奮于《新月》的事業,一邊深陷于婚姻的泥沼。當時文壇紛亂嘈雜,左右之間的唇槍舌劍,總會捎帶著幾句冷嘲熱諷的言語落在他身上。然而他既不辯駁,也不回罵。“他有一種寬容的態度,不黨同伐異,不咄咄逼人。1930年,他發起國際筆會中國分會。參加這個組織的大部分都是自由主義者,比如胡適、蔡元培,他還希望左翼作家和舊派作家也參與其中。雖然這個努力在當時沒有成功,但他有這樣的氣度和追求。個人的主張和信仰可以不一樣,但可以組織起來,共同為文化的發展而努力。”華東師范大學教授陳子善說。

在徐志摩的發掘和扶持下,《新月》走出了很多文學青年。“有的成為左傾的革命者,有的堅持自由主義的信仰。有的走純學術道路,有的從事出版事業,每個人都走出了自己的路,做出了自己的貢獻。”

1931年,徐志摩生前最后一本詩集《猛虎集》出版。在自序中他有這樣一段自白:

你們也不用提醒我這是什么日子;不用告訴我這遍地的災荒,與現有的以及在隱伏中的更大的變亂。不用向我說正今天就有千萬人在大水里和身子浸著,或是有千千萬人在極度的饑餓中叫救命;也不用勸告我說幾行有韻或無韻的詩句是救不活半條人命的……還有別的很多,我知道,我全知道;你們一說到只是叫我難受又難受。

他仍是一個敏感的詩人,窗外的風雨仍會震顫他的心弦。如果沒有英年早逝,他的人生或許也會像新月諸子一樣,在抗戰烽煙中,走出另一條不同的軌跡。