如何還原歷史

如何還原歷史

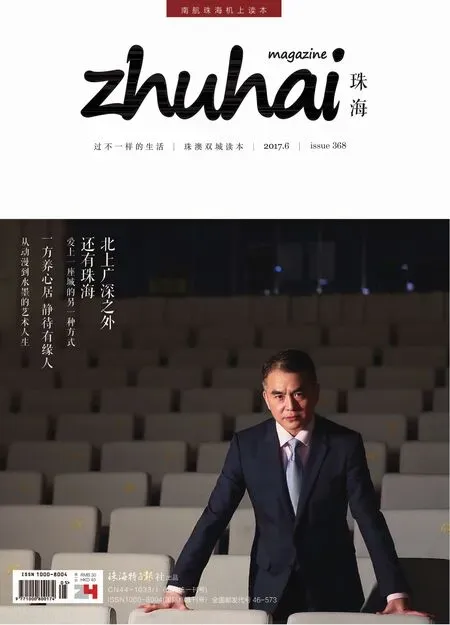

吳越春秋

吳越春秋,文化學(xué)者。近年來一直潛心研究歷史和文化,寫下了近百萬(wàn)字的散文、隨筆和詩(shī)歌作品。本文是他的系列隨筆《歷史九問》其中一篇。

我們今天回過頭來看歷史,應(yīng)該說,大的歷史格局,總的歷史脈絡(luò)是清晰可辨、有跡可尋的,但在某個(gè)歷史段落或局部,某個(gè)歷史事件或細(xì)節(jié)上,就有些把握不準(zhǔn),拿捏不定甚至爭(zhēng)論不休,形成了一個(gè)個(gè)歷史公案、懸案、謎案,倘沒有更新的文獻(xiàn)或考古依據(jù),恐怕永遠(yuǎn)都是一個(gè)不解之謎。當(dāng)歷史隨著時(shí)間流逝與我們漸行漸遠(yuǎn),如何還原歷史,也將是歷史學(xué)家一個(gè)永恒的課題。如前所述,歷史之所以有時(shí)變得模糊不清甚至撲朔迷離,原因無(wú)非兩個(gè):客觀的和主觀的。客觀原因在于,歷史畢竟久遠(yuǎn),尤其是在文字沒有發(fā)明和使用之前,歷史只能通過口耳相傳,時(shí)間一長(zhǎng),由于傳播者的記憶或表達(dá)有誤,難免以訛傳訛,最終謬誤百出面目失真。即使是有了文字,許多事件因?yàn)闆]有及時(shí)記錄或記載有誤,同樣難免遺漏和失真。加上千百年來無(wú)數(shù)次的戰(zhàn)火、動(dòng)亂和人為的銷毀,不計(jì)其數(shù)的歷史檔案和文物都已毀之不復(fù)蕩然無(wú)存,于是便留下了很多的歷史空白。而主觀的原因首先是在朝代的更替之際,后朝的統(tǒng)治者為了表明其起義、造反或篡位,推翻前政權(quán)的正當(dāng)性和統(tǒng)治地位的合法性,往往不擇手段地對(duì)前朝的君王進(jìn)行有意、系統(tǒng)、徹底的抹黑,將其丑化、矮化、妖魔化,而將自己美化、神化為救世主。即便是同一朝代父子兄弟叔侄之間的篡奪,也沿同了同樣的手法,唐太宗李世民的“玄武門之變”如此,宋太宗趙光義的“斧聲燭影”如此,明世祖朱棣的“靖難之役”也如此。然而,正如魯迅先生在《搗鬼心傳》一文所說,自古以來,搗鬼有術(shù),也有效,然而有限。盡管他們用盡種種辦法,調(diào)動(dòng)一切資源,絞盡腦汁搜索枯腸竭力想要編造出一套合情合理合法的說辭以掩蓋其殺兄弒君奪位的真實(shí)意圖,但效果卻往往適得其反欲蓋彌彰。因?yàn)榧俚木褪羌俚模幵斓慕K究是編造的,它成不了歷史的真實(shí)和真實(shí)的歷史。謊言可以蒙騙一時(shí),尤其是他們大權(quán)在握主宰一切的時(shí)候,時(shí)間一長(zhǎng),紙總是包不住火,馬腳和狐貍尾巴總是會(huì)露出來的。因此,他們費(fèi)盡心機(jī)所做的這一切的掩飾和編造,現(xiàn)在看來都是徒勞的、無(wú)益的、可笑的,徒然成為后人酒后茶余的話柄和笑料。但我們也不能不承認(rèn),并不是所有的造假都能被戳穿、被識(shí)破,總有一些陰謀詭計(jì)能夠得逞成功,總有一些小人奸佞能夠橫行于世,總有一些篡改偽造能夠不露痕跡。

其次,即使是涉及與當(dāng)下的統(tǒng)治者并無(wú)直接關(guān)聯(lián)的久遠(yuǎn)的歷史時(shí),今人也往往本著一種實(shí)用主義和功利主義的態(tài)度,將歷史按照自己的意愿去解讀和詮釋,褒貶之中完全融入了個(gè)人的好惡與價(jià)值取向。這正印證了克羅齊“一切歷史都是當(dāng)代史”(即當(dāng)代人按照自己的需要和意愿去解釋歷史)的論斷。

歷史究竟能否還原,還其本來的面目、真實(shí)的面目?曰:能,也不能。能,是撰述當(dāng)代的歷史,必須在五十年之后。因?yàn)椋瑲v史的當(dāng)事者基本都已辭世,他們之間的那些歷史恩怨已被時(shí)間的流水沖涮殆盡,功過是非也蓋棺論定,后人就可以相對(duì)比較客觀公正地評(píng)價(jià)他們,評(píng)價(jià)歷史,而不至于過多地受到一些因素的干擾和影響。對(duì)于久遠(yuǎn)的歷史,也可以通過更多、更新的文獻(xiàn)和考古發(fā)現(xiàn)(包括最新的科技手段),來稽古考證,訂正長(zhǎng)期以來形成的一成不變的謬誤,以期還原歷史。不能,指的是歷史畢竟久遠(yuǎn),即使是距今并不太遠(yuǎn)的歷史,也往往被淹沒在眾說紛紜、莫衷一是的煙塵和迷霧之中,令人茫然無(wú)緒,梳理不清歷史的脈絡(luò),只能留待我們更智慧、更有鑒別力、判斷力和技術(shù)手法更先進(jìn)的后人去破解了。