古韻樓閣里的天府世界

丁建軍

所謂‘南陽諸葛廬,西蜀子云亭,天府之國中那些或雄奇、或秀美的建筑,自古就為世人所稱道。在保留至今的四川古建筑中,眾多的亭臺樓閣尤其吸引無數游人前來探訪。它們大多地處風光殊勝的環境中,而其建筑結構中體現的工匠巧思、沿革變遷中承載的文化余韻,更能讓我們駐足往返。在重檐畫棟之外,一座座精致絕倫的樓閣充分展現的,是在自然與文化兩面均已至臻至美的天府世界。

成都望江樓傾聽女詩人的吟誦

望江樓位于成都市東南錦江岸邊,為紀念唐代女詩人薛濤而建。薛濤是中唐時期著名的才女,她原籍長安,因父親薛勛被貶謫而移居四川。薛濤擅長詩文,精通音律,因此得到劍南節度使韋皋的賞識,曾擔任“校書郎”,人稱“女校書”。相傳,薛濤曾在錦江邊汲取井水,親手制成深紅色的詩箋,這就是后世知名的薛濤箋。薛濤詩名很盛,同時代的著名詩人元稹、白居易等人與她多有唱和;只是這些詩篇大多散失,至今只有90余首流傳下來。

為了紀念薛濤,明清兩代先后在此地建起了崇麗閣、濯錦樓、浣箋亭、五云仙館、流杯池和泉香榭等建筑,構成了極富四川風格的園林建筑群。其中最高大宏麗的建筑就是又名“崇麗閣”的望江樓。

望江樓高39m,共4層,始建于清光緒十五年(1889),下面兩層四方飛檐,上面兩層八角。每層的屋脊、雀替都飾有精美的禽獸泥塑和人物雕刻; 它的建筑風格既吸取了北方殿宇的雄偉峻闊,又蘊含了江南樓亭的秀麗玲瓏。崇麗閣的本名取自西晉文學家左思《蜀都賦》中的名句“既麗且崇,實號成都”; 而由于樓宇建在江邊,人們習慣稱它為“望江樓”,現在,它已成為成都的城市標志。

望江樓的東西側分別有吟詩樓和濯錦樓;前者系依據薛濤故居的吟詩樓而建,后者則形狀似船,之所以采取這個造型,據說是為了紀念薛濤在船上為詩友元稹送行的佳話。

綿陽子云亭千古辭賦的余韻

子云亭位于綿陽市涪城區的西山公園內,是為紀念西漢著名文學家揚雄建造的。

揚雄字子云,是西漢末年著名的辭賦家和學者。他原籍蜀郡成都(今四川成都郫都區),博覽群書,長于辭賦,40歲才到京師長安, 以文才得到了君主的賞識。他的《甘泉賦》、《羽獵賦》、《長楊賦》等作品在當時廣為傳頌,被視為司馬相如之后最優秀的篇章。但到了晚年,揚雄卻深悔少作,他以為辭賦是“童子雕蟲篆刻”、“壯夫不為”, 轉而研究學術,寫下了《法言》、《太玄》等艱深的著作。

揚雄汪洋恣肆的文才與他“文學窮墳典,頭白仍著書”的篤學精神一直為后人傳誦。為紀念這位蜀中奇才,后人在曾經的“揚子云讀書臺”上建起了子云亭。此亭歷經翻建,目前的建筑為1987年綿陽市人民政府所建。子云亭占地10余畝,建筑面積1400多平方米,高23m,共3層,集樓、臺、亭、閣于一體,外形典雅,雄偉壯觀。

子云亭與院落中的揚雄花崗巖雕像、劉禹錫《陋室銘》的石刻形成了完整的建筑群落;而在亭下的陳列室中陳列著揚雄的《太玄》、《法言》等作品,子云亭的楹柱上更書有長篇楹聯,可供愛好古典文化的游客解讀、品味 。

李莊奎星閣讀書人的祈愿

李莊奎星閣坐落在宜賓市東郊的李莊古鎮。它初建于清光緒年早期,原是一座3層8角亭。由于它采用了全木結構,上下沒有一根鋼釘,因此與當地的“旋螺殿”、“百鶴窗”、“九龍碑”一起被稱為李莊建筑四絕。著名建筑大師梁思成先生曾評價李莊奎星閣:“從上海到宜賓沿長江兩千多公里中建造最好的亭閣”。

現在的奎星閣為1998年重建,通高5層,總面積560m2,造型巍峨挺拔,氣勢軒昂。奎星又稱“魁星”,是古代神話中主宰文章興盛的神靈;為了讓讀書人祈求科舉高中,古代城鎮里大多設有魁星閣、魁星樓; 而李莊奎星閣正處江邊,位置優越,猶如江上的一座導航塔,上下航行的過往船只在數里開外就能望到此樓。游人由此拾級而上,古鎮全貌和江面風光盡收眼底,頗可體驗“欲窮千里目,更上一層樓”的詩意。

宜賓大觀樓高臺上的華宇

大觀樓,又名“譙樓”。它坐落在宜賓市中區的西街口。底層是石砌的高臺,中有十字形通道,可容車馬通行。臺上建樓,呈長方形,總高28m,長31.6m,寬20.46m,總共3層,系“三檐歇山頂式”,每重檐下均有綱目形如意斗拱,四周欞窗,高敞明麗。

東檐下掛有“大觀樓”3字匾額,每字見方1.5m,筆墨瀟灑挺拔,是清乾隆年間敘州知府托隆的幕僚冀宣明所書;西檐下則有“西南半壁”四字匾額,書法遒勁,是清代華陽顧汝修所書。大觀樓精美典雅,巍峨雄壯,是不可多得的古代建筑精品。

大觀樓最初的歷史可追溯到唐代,系前文提到的中唐名臣韋皋在戎州都督任上所建,但當時的選址和建筑形制均已年久失考。另據《宜賓縣志》記載:“譙樓在府署之東,創自嘉慶年間。”這是現今樓址最明確的文獻出處。此樓在明末又毀于火災,清乾隆三十年(1765年)敘州知府托隆重建后,才定名為“大觀樓”。

解放前大觀樓年久失修,破敗不堪,解放后的宜賓市人民政府曾多次撥款修葺,使之煥然一新。如今的大觀樓較往昔更為壯觀;游人既可在樓內的圖書館看書,又可登樓欣賞古建筑的精湛藝術。

閬中華光樓古城的極致風光

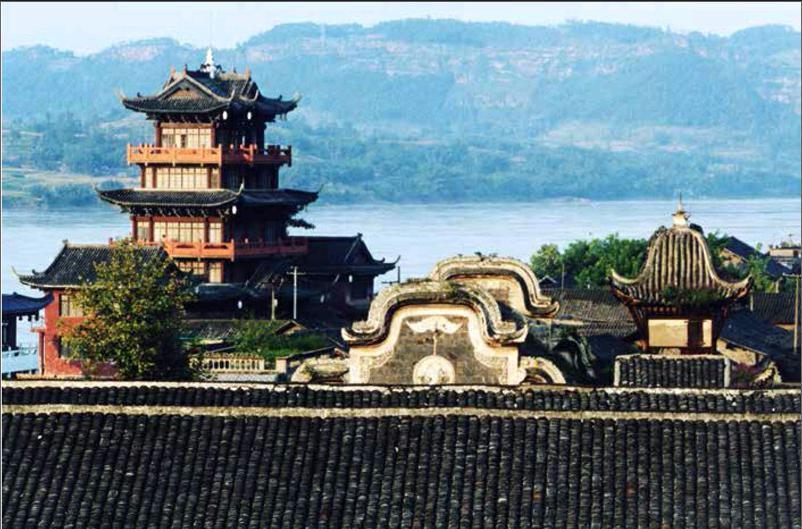

閬中古城山環水繞,風光卓絕,城內保存有眾多古代建筑。這里有句老話:“閬中有個華光樓,半截矗到天里頭”;說的就是城中的標志性建筑——華光樓。在閬中的眾多古代樓閣中,這座樓建造最早,又最宏偉壯觀,因此被稱作“閬苑第一樓”。

華光樓橫跨閬中大東街南頭,位于上、下華街之間,臨嘉陵江,正對南津關古渡,是一座過街門樓。它最初建在唐代滕王所建的南樓舊址上,遲至明代還被稱為“南樓”,而“鎮江樓”、“華光樓”都是后來取的名字。清朝道光十九年(1839年),華光樓毀于一場大火,現存的建筑為同治六年(1867年)重建。

華光樓的樓身建于5m高的石砌臺基上,通高36m,共4層,三重檐,歇山式盔狀屋頂,蓋翠綠色琉璃瓦,脊飾繁復精美,重脊套人、獸、鴟吻,正脊為寶珠形頂,高達3m。各層裝以花隔門交有回廓周匝,樓層內有“閬范十二樓”縮影和名人書畫。登樓俯瞰古城風光,真有古人所謂“三面江光抱城郭,四圍山勢鎖煙霞”的氣象,而樓下正是昔日的鬧市區。閬中在明清時曾是四川省會所在,商貿極為昌盛;清代閬中進士金玉麟用“春城天不夜,人語市如潮”的詩句描寫華光樓夜市的繁華景象。